Die Geschichte des Hauses „Maria Rast“ auf der Jägerstraße – Teil 1

Wer sich als Senior oder körperlich Eingeschränkter in Radebeul auskennt wird es vermeiden, die Jägerhofstraße mit dem Rad zu befahren oder zu laufen. Das gilt in beide Richtungen. Entweder ist es zu anstrengend oder zu (gefährlich) einfach. Glücklich, wer es doch, wider aller Bequemlichkeit, von unten kommend zu Fuß geschafft hat und links in die Jägerstraße oberhalb des als „Paradies“ oder „Paradiesberg“ bekannten Hang einbiegen kann, wo das Ziel des Weges ist. Mit Ortskenntnis kann man sich also vorstellen, wie beschwerlich es für 18 Pflegebedürftige und ihre Begleiterinnen gewesen sein muss, als sie sich am 8. Juni 1945 vom Gasthaus „Weintraube“ an der Meißner Straße zuerst die Paradiesstraße und dann die erwähnte Jägerhofstraße bergwärts bewegten. Das Ziel war ein dreigeschossiger Ziegelbau (um 1900), der mit drei Türmchen versehen von einem ca. 1500 m² großen Garten umgeben war und bis heute die Anschrift Jägerstraße 3 hat. Wer sich nun, wiederum in Kenntnis der heutigen sehr veränderten Gegebenheiten, das bewusste Anwesen vor Augen führt, wird sich fragen: Wer waren diese Menschen, die vor 80 Jahren ein wenige Tage zuvor von den sowjetischen Besatzern geräumtes, also nahezu leeres und verschmutztes Haus in Besitz nahmen?

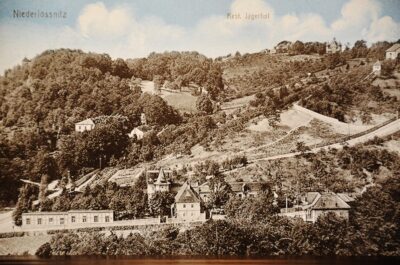

Jägerhofstraße und Paradies mit Haus Jägerstraße 3 auf Hangkante im Hintergrund um 1910 Repro: H. Borgmann

Die allermeisten Leserinnen und Leser werden, wenigstens vom Namen her, das Krankenhaus St. Joseph-Stift in Dresden kennen. Bekannt dürfte ebenfalls sein, dass dieses Haus seit seiner Gründung 1895 und bis in die Gegenwart maßgeblich durch katholische Ordensfrauen geführt und geistlich geprägt wurde, die dem Orden „Schwestern von der Heiligen Elisabeth“ angehör(t)en. Diese auch als „Graue Schwestern“ (wegen der Farbe ihres Habits) bezeichneten Nonnen waren schon 1860 aus Schlesien nach Dresden gekommen, um die Pflege im Königlichen Krankenstift Dresden-Friedrichstadt zu übernehmen. Ab 1877 nahmen sie zusätzlich die Pflege im katholischen Armenhaus in Friedrichstadt auf, das nach seinem italienischen Stifter „Franceschi-Stift“ genannt wurde. Ab 1882 und bis zur Zerstörung im Februar 1945 widmeten sich die Schwestern überdies auch der Betreuung des sogenannten „Gesellenhaus“ des Kolping Gesellenvereins auf der Käufferstraße 2 in der Wilsdruffer Vorstadt (nach der Zerstörung im Februar 1945 wurde die Straße nicht wieder aufgebaut). Soweit die eine Vorgeschichte. Die andere beginnt mit Oberstabsarzt a.D. Dr. Richard Paul Waschke (geb. 1851 in Öls, Schlesien), der 1908 Haus und Grundstück Jägerstraße 3 erwarb. Mutmaßlich heiratete er erst nach seiner Pensionierung Theresia Elisabeth Steuer, die 1866 in Breslau geboren wurde und sehr wahrscheinlich aufgrund ihrer landsmannschaftlich-katholischen Prägung den Orden der Elisabeth-Schwestern von Kindesbeinen auf gekannt hatte und von ihrem neuen Wohnort gute Verbindung zu den Dresdner Einrichtungen hatte. Die späte Heirat mag die Kinderlosigkeit des Paares Waschke erklären und auch der Grund sein, warum Theresias 17 Jahre jüngere Halbschwester Katharina Baron mit im Haus lebte und von Dr. Waschke testamentarisch nach seiner Ehefrau als zweite Erbin eingesetzt war. Im Januar 1932, Dr. Waschke war bereits 81 und sah sein Ende kommen, setzte er, der Protestant, möglicherweise initiiert durch seine katholische Frau, die Grauen Schwestern in Dresden als Erben des Hauses und Grundstücks ein, wenn seine Familie dessen nicht mehr bedürfte. Bereits einen Monat später, im Februar, verstarb Richard Paul Waschke, im September 1937 dann seine Frau an Herzinfarkt, schließlich im Januar 1945 ihre Halbschwester an Krebs. Im Haus und Grundstück verblieb nun lediglich eine als Frau Augsten benannte Mutter von drei Kindern, der noch zu Lebzeiten von Fräulein Baron die Hausaufsicht oblag. Man darf sich das wohl so vorstellen, dass Frau Augsten den Haushalt besorgte und sich um das Grundstück kümmerte. Natürlich war das Mutterhaus des Ordens in Breslau von der testamentarischen Verfügung des Dr. Waschke in Kenntnis gesetzt worden und hatte auch vom Tod der letzten Familienangehörigen erfahren. Allerdings dauerte es kriegsbedingt vier Monate, bevor Ende April die Zusage zur Annahme des Testamentes nach Dresden durchgegeben wurde. Soweit die andere Vorgeschichte.

Szenenwechsel. Es ist Frühling 1945 und wir befinden uns in der Gaststätte „Weintraube“ an der Meißner Straße, am Standort der Landesbühnen Sachsen. Hier kümmern sich Ordensfrauen um Schwester Eustachia um 18 alte und kranke Patienten, die es aus Dresden in die Radebeuler Sicherheit verschlagen hatte. Sr. Eustachia hat von der Annahme des Erbes erfahren und nimmt das zum Anlass ihrem Orden vorzuschlagen, angesichts der zerstörten Infrastruktur in Dresden „den aus dem Franceschi-Stift vertriebenen und in Radebeul in der Gaststätte Weintraube in ärmlichster Lage weilenden (noch ca. 20) ‚Altchen‘ im Erbgrundstück in der Jägerstraße ein neues Heim zu bereiten“. Wie in den mir vorliegenden Quellen aufgeführt, richtet daraufhin der Caritas-Verband des Bistums Meißen im Auftrag des Ordens ein Gesuch an den Oberbürgermeister von Radebeul (Gustav Philipp und Günter Kalk, beide KPD, waren vom 7. Mai bis 5. Juni 1945 kommissarisch als Doppelspitze im Amt), in dem um eine Zuzugsgenehmigung für die in der „Weintraube“ Gestrandeten gebeten wird. Am 4. Juni 1945 wird dem Gesuch stattgegeben. Nach Einmarsch der Sowjetarmee am 7. Mai 1945 war das Haus auf der Jägerstraße allerdings durch die Besatzer in Beschlag genommen worden (Familie Augsten durfte wohnen bleiben), weshalb man auch deren Zustimmung braucht. Diese wird in russischer Sprache schriftlich erteilt, weshalb dem Einzug nichts im Wege steht – außer dem, wie zu Beginn erwähnt, sehr beschwerlichen Weg. Am 8. Juni, einem Freitag, soll der Umzug von der „Weintraube“ auf die Jägerstraße, ans obere Ende des Paradieses, erfolgen.

(Fortsetzung folgt)

Bertram Kazmirowski