-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 40.449 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 19.654 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 17.528 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 15.409 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 15.197 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 14.148 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 14.148 Aufrufe

- Laudationes - 14.129 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 13.256 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 11.805 Aufrufe

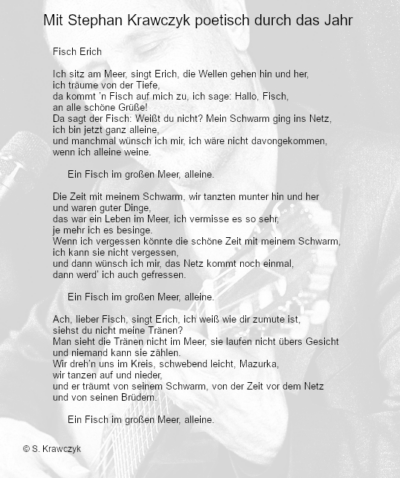

Mit Stephan Krawczyk poetisch durch das Jahr

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:14

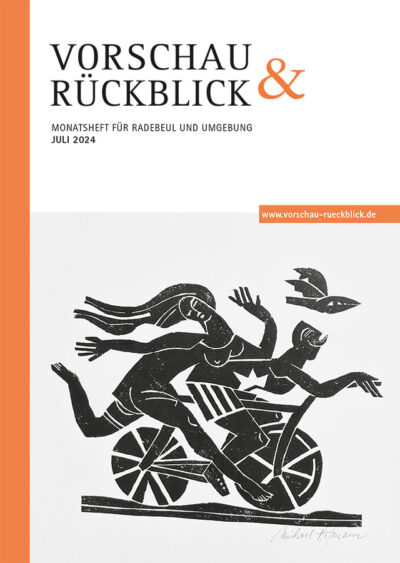

Zum Titelbild

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:13

„Sommerwind“ weht nicht nur Vögeln ins Gefieder.

„Sommerwind“ weht nicht nur Vögeln ins Gefieder.

Jenseits der Autobahnen, wo manchmal die Freiheit noch grenzenlos scheint, bläst er dem Tandem in die Speichen. Lustvoll greift er der Braut ins Haar, kichernd fährt bis er unter die kaum bedeckte Haut, und er geht ins Blut. „Sommerwind“ bläst den Staub der Werkhallen, Büros und Studierstuben aus den Köpfen. Furios wirbelt er den Alltag auf und bringt so das Leben wieder in Bewegung.

Abermals ist es dem Künstler Michael Hofmann gelungen, den Schwung frohen Aufbruchs Bild werden zu lassen, mehr noch: er versteht es erneut, das Lachen hörbar zu machen. Die kompositorischen Bildelemente des Flächenholzschnitts kommen dem entgegen: anders als etwa Werner Wittig oder Hans-Georg Anniés sucht Michael Hofmann hier nicht den Dialog mit dem Holz. Wo jene Maserung und Struktur des Materials in die Gestaltung einbeziehen, dient ihm die Platte lediglich als Mittel zum Zweck. Damit wird der Wille des Künstlers zum Bild alleiniges Gestaltungsargument und die Erzählung auf die handelnden Personen konzentriert.

In knappen Gesten wird angedeutet, wie der Mann weit vornübergebeugt in die Pedale tritt, als gelte es ein Rennen, während hinter ihm die Sozia sich noch frohem Jubel hingibt. Hurtig rollen die Räder über den knapp angedeuteten Boden. Der Speichenkranz sprüht vor gleißendem Licht: Hier geht das Auge spielend auf die Umkehr von Hell und Dunkel ein. Der Verzicht auf jeglichen Hintergrund verlegt die Szene in eine endlose Ebene, die fließend in den Himmel übergeht und den „Sommerwind“ zum alles bestimmenden Element macht, dem sich das Paar nur allzu gern überläßt.

Thomas Gerlach

Radebeuler Miniaturen

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:12

Ver-Such

Gerade hab ich mirs bequem gemacht am Faß, mit geschlossenen Augen den ersten Schluck genossen (wenn´s so richtig warm ist, also Sommer, und das Kondenswasser draußen am Glas herabläuft, schmeckts einfach am besten!), da plumpst Ulrike neben mir auf den Hocker.

Nanu? Wolltest du nicht zum Arzt?

Ja, ich wollte – ei-gent-lich – Ulrike faucht mich an, daß mir das Bier noch in der Kehle gefriert.

Nana, sag ich, nun mal langsam, eins nach dem andern …

Vor die Ärzte, sagt nun wieder sie, haben die Götter den Tresen gesetzt. Dort gibt’s keinen Oberkellner, der Bier ausschenkt, sondern eine Oberschwester, die Zugangsberechtigungen erteilt und die dafür sorgt, daß immer nur so viele Leute reinkommen, wie Stühle im Wartezimmer sind. Und im Ärztehaus hat jeder Arzt und jede Ärztin einen eigenen Tresen …

Ulrike greift nach meinem Glas, nimmt einen großen Schluck, prustet und stöhnt pfui Deibel, daß du das trinken kannst …

Lächelnd bringt ihr der Bernd in einem kleineren Gläschen was höher Prozentiges. Wenn ichs richtig in Erinnerung habe … sagt er dazu.

Ulrike trinkt in kleinen Schlucken, schüttelt sich nach jedem, aber sie lächelt zufrieden. Wenigstens einer, der mich versteht, sagt sie. Na bitte, sagt Bernd.

In einem Fall hab ichs ja sogar bis auf den Behandlungsstuhl geschafft, aber dann gings gleich wieder los: wie alt sind sie? So alt sind auch ihre Füße … Du meine Güte, ich kenne meine Füße seit Kindertagen, aber das tröstet mich weder, noch nimmt es mir den Schmerz!

Arztwechsel, sagt Ulrike, Zweitmeinung – steht in jeder Zeitung als verbrieftes Recht – aber am Tresen solltest du diese Vokabeln tunlichst vermeiden, sonst stehst du gleich wieder ganz hinten in der Reihe.

An der vierten Tür hätte ich dann sogar fast einen Termin bekommen: in vier Monaten. Ich hätte eben eher kommen müssen …

Noch einen bitte, sagt Ulrike zu Bernd.

Und dann bin ich noch zum Tischler gegangen.

Zum Tischler?

Ich hätte gern einen Sarg. Ja gern, sagt der, wie eilig ist es denn – also sie haben ja sicher noch Zeit. Kommen sie am nächsten Ersten und wir vereinbaren einen Termin …

Thomas Gerlach

100jähriges Bestehen des Weinbaumuseum Radebeul Hoflößnitz

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:12

– der BUND RG Radebeul und Moritzburger Land war beim Museumsfest dabei!

Vor rund sechs Jahren sprach unsere Regionalgruppe den Museumsleiter Frank Andert an, ob wir die Pflege des Schaugartens der Hoflößnitz übernehmen können. Seitdem nehmen wir und dieser Aufgabe an. Zum Museumsfest am Pfingstsonntag stellten wir den Schaugarten mit all seinen besonderen Pflanzen vor.

Neben Führungen im Garten lösten Interessierte allen Alters ein kniffeliges Quiz. Als Hilfestellung hatten die Teilnehmer dafür die Beschilderungen der Pflanzen sowie die Wildbienenschautafel. Die jüngsten Besucher malten viele bunte Schmetterlinge und Bienen aus und formten freudig mit matschigen Händen Samenbomben. Gern angenommen wurde auch die Pflanzenbörse. Gegen eine kleine Spende gaben wir z.B. Exemplare des Blut-Storchschnabel, des sehr seltenen Kicher-Tragant Nachtkerzen und Nachtkerzen ab.

Am Ende unseren Veranstaltungstages entdeckten wir noch etwas Besonderes: den Großen Knorpellatich. Er war aus den Beeten verschwunden. Die Natur ist eben immer wieder voller Wunder.

Sylvia Preißler

Die Glosse

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:11

Blatt im Wind

Durch die Idiotie mit der Sommerzeit benötige ich doch die Beleuchtung. Es war 6 Uhr und ein Halbdunkel bei verhangenem Himmel beherrschte die Welt, eingeschossen in mein Zimmer. Ohne Licht konnte ich nicht auskommen! Dabei soll die Umstellung der Zeit ja gerade beim Sparen helfen. Was soll also dieser Unsinn? Um 6.32 Uhr konnte ich dann wenigstens die große Lampe ausschalten. Wegen der Sommerzeit ändere ich doch nicht meine Gewohnheiten! Denn das ist es ja, was die Menschen meschugge macht. Jahrelang habe ich darunter gelitten. Dieser Albtraum ist endlich ausgeträumt: 5 Uhr aufstehen, Waschlappen ins Gesicht werfen, Frühstück reinquälen und im Bus beinah das Aussteigen verpennt!

So zeitig würge ich mir nicht mehr das Frühstück runter, schließlich muss ich nicht mehr zur Schicht! Jetzt kann ich in aller Ruhe um 7 Uhr meine warme Semmel und een Gännchen Bliemchengaffee genießen, um danach mit gelassenem Blick die Zeitung zu überfliegen. Ja, ich lese noch täglich mein Leib- und Magenblatt, gehöre gewissermaßen zu den seltenen Tieren, die noch ein Zeitungsabonnement haben. Aber was heißt schon lesen? Ich blättere sie durch. Ja, vielleicht den einen oder anderen Beitrag mal kurz quergelesen – die Überschriften. Meist brauche ich dazu keine fünf Minuten. Man muss nicht mehr alles wissen und auch nicht gleich. Man kennt ja eh schon alles. Die täglichen Wiederholungen: da ein Unfall, dort ein Mord, in X streiken die Beschäftigten, Herr Staatsminister empfängt… – es hängt mir zum Hals heraus! Was Gescheites steht da sowieso nicht mehr drin. Stammtisch in der Presse! Und ob die Butter teurer geworden ist, sehe ich im Kaufland am Regal. Vielleicht noch das Lokale. Aber eigentlich auch das nicht mehr. Alles schon erlebt, in x-facher Ausführung. Manchmal gibt‘s Geschichtliches oder Literarisches beziehungsweise unterhaltende Beiträge und einen klugen Satz wie: „Eine Atommacht kann man nicht besiegen.“. Liest man aber zu selten.

Doch wer hat denn heutzutage überhaupt noch eine Zeitung? Von der einst großen Leserschar in der Bundesrepublik ist nur noch ein Drittel übriggeblieben. Tendenz fallend! Der Zeitungswald hat sich gewaltig ausgedünnt. Neuste Meldungen verkünden, dass in den USA jede Woche zwei Zeitungen vom Markt verschwinden. Die DNN stand auch schon auf der Kippe. In der Bundesrepublik gibt es noch ganze acht überregionale Tageszeitungen! Auch hier werden Blätter zusammengelegt, Redaktionen „verschlankt“, gar Themen aus den sozialen Medien aufgegriffen. Da kann ich auch gleich bei Twitter, pardon bei X, bei You Tube, Tiktok oder bei den vielen anderen sozialen Plattformen nachschauen. Es geht eh nicht mehr um sachliche Informationen, als vielmehr um emotionales Hochschaukeln. Wer beständig nur die Reichweiten im Kopf hat, muss sich zwangsläufig vom soliden Journalismus verabschieden. Nun will ich ja nicht gleich alle über einen Kamm scheren. Da gibt es durchaus auch Journalisten, die sich ehrlich Mühe geben. Die aber werden die Entwicklung auch nicht aufhalten.

Treue Zeitungsleser sind nur noch die Alten. Junge Menschen haben kein Abo. Dabei behauptet der BDZV, dass die Hälfte der Bundesbürger täglich Zeitung lesen würden. Ob die Jongleure des Bundesverbandes das selber glauben sei dahingestellt, wo wir doch in der Bundesrepublik ca. 41,3 Millionen Haushalte haben – zwei Bürger ein Haushalt, das muss man sich mal reinziehen! Davon sollen knapp 60 Prozent eine Tageszeitung besitzen…?

Die Ostthüringer Zeitung hat letztes Jahr schon mal für den Ernstfall geprobt und die Zustellung der abonnierten Zeitungen im Landkreis Greiz eingestellt. Zu teuer, kann keiner bezahlen! Ist kein Einzelfall mehr. In Amerika sind komplette Regionen ohne Printmedien. Mittlerweilen haben wir auch im Landkreis solche weißen Flecken. Ganze Bevölkerungsgruppen fallen so aus dem demokratischen Diskurs heraus. Auch die Bundesregierung sieht das mit Unbehagen. Hier wird es aber schwierig, schließlich will man der leidlichen Debatte um die „Lügenpresse“ nicht noch weitere Nahrung verschaffen. Aber vielleicht ist das auch eine Chance für den Bürger, ich meine, für den „mündigen Bürger“. Soll er doch das Heft, oder besser noch, das Blatt selbst in die Hand nehmen. Man muss ja nicht gleich die Zeitungs- und Medienkonzerne komplett enteignen, aber vielleicht zum Beispiel mal die Süddeutsche in ein Bürgerblatt umwandeln? Etwa so wie bei der Treuhand neulich, nur andersherum. Vorschau & Rückblick jedenfalls hat mit den Zustellern keine Probleme. Das lässt sich auch straßenweise organisieren, meint

Euer Motzi

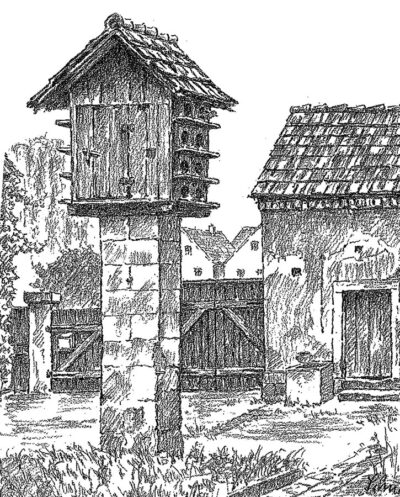

Über Taubenhäuser in Radebeul

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:10

Vielleicht ist die Formulierung der Überschrift schon fraglich, gibt es denn so viele Taubenhäuser in unserer Stadt, dass der Plural berechtigt wäre? Dann käme die nächste Frage: sind die Taubenhäuser, auch Taubenschläge genannt, überhaupt noch belegt? Schaun wir mal.

Wenn man Tauben sucht, sollte man in den Dörfern zu suchen beginnen, dachte ich mir. Auch Tauben waren ja mal landwirtschaftliche Nutztiere. Man nutzte das zarte Fleisch und auch die Eier – ein Sprichwort sagt, die Taube ist die Gans des kleinen Mannes. In Altnaundorf hatte ich früher mal einen Taubenschlag gesehen, inzwischen eine etwas verschwommene Erinnerung. Ich fragte mich örtlich durch –

ja, in Altnaundorf 5, einem größeren Vierseithof, soll ein Taubenschlag mitten im Hof stehen. Frau Albrecht sagte mir aber dazu, der Taubenschlag war baufällig und ist etwa 1980 eingefallen. Tauben waren bis zum Schluss drin gewesen. Offenbar bestand kein Interesse, den auf einer Stelze aus Quadersteinen stehenden, hölzernen Taubenschlag wieder aufzubauen, schade. Schließlich fand Frau Albrecht noch eine ältere Abbildung dieses Taubenschlags, Dank dafür.

Dann kam mir der Zufall bei einer Reise nach Franken zu Hilfe – ich sah im Freilandmuseum Bad Windsheim einen ähnlichen, aufgestelzten Taubenschlag aus Holz und Lehm, den ich fotografieren konnte. Übrigens ein sehenswertes Museum mit Häusern aus Mittelfranken, die über die Jahre dahin umgesetzt worden waren. Denkmalpflegerisch aber nur eine zweitbeste Lösung, denn das Bestreben sollte sein, Denkmalobjekte am Originalstandort zu erhalten. Es gibt aber immer wieder auch Gründe, sie zu translozieren.

Es gab, bzw. gibt, aber auch den Fall, dass in Dörfern oder Städten Menschen und Tauben unter einem Dach wohnen, die Menschen im Erd- und Obergeschoss, die Tauben im Dachraum. Daran erinnern an manchen Häusern noch Einfluglöcher (nicht zu verwechseln mit Lüftungsöffnungen) oben im Giebel, hier ein Beispiel aus Dinkelsbühl.

Überrascht war ich, als ich in einem Radebeuler Villenviertel, in Niederlößnitz, ein turmartiges Taubenhaus fand. Leider ist es nicht mehr von Tauben bewohnt und über die Jahre etwas eingebaut, so dass es erst auf den zweiten Blick auffällt. Die Bewohner der Hohen Straße 33, Familie Rose, erinnern sich, dass es zu ihrer Hochzeit in den 60er Jahren noch Tauben gegeben hatte. Hier wurden die Tauben als Eier- und Fleischlieferant bis etwa 1975 gehalten. Taubenkot war hier weniger ein Thema als heute auf dem Markusplatz in Venedig. Der im Stall anfallende Taubenkot konnte als Dünger im Garten verwendet werden. Der ursprünglich freistehende Taubenturm bekam zuerst durch einen Hühnerstall Nachbarschaft, dann wurde noch eine Garage drangebaut – ihn abzureißen war aber nie geplant. Ihn wieder freizustellen wäre zwar wünschenswert, ist aber z.Z. kein Thema. Immerhin ist er an den drei Einfluglöchern auf der Ostseite noch als ein ehemaliger Taubenschlag zu erkennen. Auf dem historischen Foto glaube ich zu erkennen, dass früher auch auf der Südseite noch zwei Einfluglöcher da waren. Die West- und Nordseite hatten keine Einfluglöcher. Der Turm ist 1898 massiv mit Ziegelmauerwerk und Glattputz mit Eckquaderung, über quadratischem Grundriss mit einem Satteldach, im Giebel Zierfachwerk, früher mit Schiefer gedeckt gewesen (heute Biberschwanzziegel), errichtet worden. Ein einsamer Isolator am Giebel erinnert daran, dass der Taubenturm schon frühzeitig über eine Freileitung mit elektrischem Strom versorgt worden war. Die Mietvilla Hohe Straße 33 wurde 1897/98 von Herrn Claus durch die Kötzschenbrodaer Baufirma Große errichtet.

Der erste Eigentümer war Heinrich Tenzer, Rittergutsbesitzer, der hier seinen Altersruhesitz bezog. Nach 1925 folgten dann mehrere Generationen der Familie Rose als Eigentümer. Die Mietvilla ist ein Kulturdenkmal und weist an der hölzernen Veranda die Besonderheit von mehreren schönen Ätzglasscheiben aus der Entstehungszeit auf.

Ich bedanke mich bei Familie Rose für die freundlichen Erläuterungen und dafür, dass ich nähertreten und fotografieren, sowie ein altes Foto aus dem Familienalbum ausleihen durfte.

Wenn sich in Radebeul kein hier ungenannter Taubenschlag mehr finden lassen sollte, ist davon auszugehen, dass es sich beim Taubenturm in der Hohen Straße um den letzten seiner Art handelt!

Ein anderes Thema ist die Taubenzucht heutzutage. Hierfür legt man sich meist auf eine bestimmte Rasse fest, vermehrt sie und verkauft die Nachzucht an Interessenten. Dafür bauen die Züchter aber eher einen Taubenstall mit Voliere (ebenerdig, ähnlich einem Hühnerstall) als einen Taubenschlag. Solche Anlagen werden auch von den Haltern von Sporttauben genutzt. Die Haltung von Sporttauben, auch Brieftauben genannt, ist so speziell, dass ich hier nicht näher darauf eingehen kann. Ob jemand in Radebeul dieses Hobby betreibt, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Das Thema Taubenschläge und -türme scheint inzwischen abgeschlossen zu sein – heute baut man dafür eben etwas anderes.

Wenn man über Tauben spricht, kommt man schnell auf die berühmte künstlerische Darstellung einer Taube. Der gebürtige Spanier Pablo Picasso entwarf sie 1949 als Symbol für den Weltfriedenskongress in Paris. Es war eine erste Völkerverständigung nach dem 2. Weltkrieg gewesen. Und heute möchte man die Friedenstaube wieder rufen, wenn man dieser Tage an die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt denkt!

Dietrich Lohse

Als die Läden noch Namen von Leuten trugen

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:09

Angeregt durch den Artikel über Radebeul-Ost und -West möchte ich auch mal erinnern wie schön Lindenau versorgt war!

Wir hatten einen Konsum und eine HO-Gaststätte: Die Erholung, jetzt Landhotel Lindenau- derzeit geschlossen, die Sängerhöhe, das Paradies, die Gaststätte im Bilzbad, die Brunnenschänke, der Gasthof Lindenau der Familie May, die Friedensburg und Mieths Weinstuben.

Läden und Betriebe:

Bäcker: Kretzschmar und Schönholz

Fleischer: Heinze auf der Jägerhofstr., Franke und Pfennig auf der Moritzburger Straße

Milchladen Damme auf der Neuländer Straße

Friseure: Baumert, Fährmann, Jander

Tischler: Hrzwynatzki

Schlossereien: Weichelt, Moritzburger Str.; Brückner, Kadenstr.; Grille, Auf der Juchhöhe

Schneider: Hönisch, Opitz

Lebensmittelläden: Pfennig und Füssel, Moritzburger Str.; Schatte; Andreas-Hofer-Straße

Kohlehandel: Liebetrau (ehemals May) und Röhr, Neuländer Str.

Fuhrunternehmen mit Pferdewagen: Herrmann (sie hatten auch eine Wäschemangel); Dähle, Laube, Hasse (jetzt noch Fuhrunternehmen)

Wäschemangel: Mucke, Neuländer Str.; Hammerschmidt, Jägerhofstr.

Schuhmacher: Richter mit Schuhladen, Jägerhofstr.; Schmidt (Reparaturen) Moritzburger Str.

Dachdecker: Petzold, Spittelholz

Elektriker: Wilschek, Moritzburger Str.

Haushaltwaren: Nägel, Schrauben usw.: Scherf Altlindenau

Gärtnereien: Umlauft, später Tiede in der Bodenreform; Basisch, Ginsterweg; Montau, Buchholzweg; Forke, Moritzburger Str.; Stanke, Ringstr.; Paul, Friedewaldweg; Kerbus, Friedewaldweg;

Wir hatten auch einen Essenkehrer und Obst- und Gemüseankauf und eine Post auf der Moritzburger Str. und einen Zahnarzt Hinze auf der Ringstraße.

Zur Ergänzung: Die Schule bis zur 8. Klasse war auf der Neuländer Straße, auf der Moritzburger Straße war das 1. und 2.Schuljahr.

R. Schmidt

Rapünzchen, Rapunzel oder Feldsalat

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:08

Die Gattung Rapünzchen, auch Rapunzel, Feld- oder Ackersalat und wissenschaftlich Valerianella genannt, umfasst fast 30 Arten, die von West- über Mitteleuropa und das Mittelmeergebiet bis Nordafrika und Westasien verbreitet sind. In Deutschland kommen 6, in Sachsen 4 Arten vor, wobei ihr Verbreitungsgebiet teilweise durch Aktivitäten des Menschen seit der jüngeren Steinzeit ausgedehnt wurde. Die Arten sind in Wuchs, Blatt und Blüte ähnlich, die Zuordnung zu einer der Arten ist nur möglich, wenn reife Früchte vorliegen. Valerianella ist eine Verkleinerungsform von Valeriana und weist auf die Verwandtschaft zu dieser Gattung, den Baldrianen, hin. Getrocknete Pflanzen verströmen ähnlich wie Baldrian durch Gehalt an Isovaleriansäure einen etwas unangenehmen Geruch. Rapünzchen und Baldrian wurden früher auch einer Familie, den Baldriangewächsen (Valerianaceae), zugeordnet. Diese wird aber auf der Basis neuerer Erkenntnisse molekulargenetischer Forschung in die heute weiter gefasste Familie Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) eingeschlossen.

Im vorliegenden Beitrag geht es nicht um die gesamte Gattung Valerianella, sondern deren in unserem Gebiet häufigste Art, das Gewöhnliche Rapünzchen (V. locusta), vielen bekannt und auch kultiviert als Feldsalat. Wenn man es nicht weiß, wird man diese im April bis Mai an lückigen Wegrändern, an Ackerrändern, in Trockenrasen oder Weinbergen blühenden und danach absterbenden Pflanzen kaum als zu einer Art gehörig mit den auf Feldern oder in Gärten kultivierten, im Handel als Wintersalat angebotenen Pflanzen betrachten. Dem wollen wir nachgehen.

Das von Europa bis Kleinasien heimische Gewöhnliche Rapünzchen ist eine einjährige, meist einjährig-überwinternde, 5–20 cm hohe Pflanze mit einer grundständigen Blattrosette und gabelig verzweigtem Stängel, dem längliche bis lanzettliche Blätter ansitzen. Die nur bis 2 mm langen Blüten sind in kleinen Trugdolden angeordnet. Die Kronblätter sind bis auf den 5-zipfeligen Saum verwachsen, blasslila oder hellblau bis weißlich. Die Bestäubung kann durch Insekten (Käfer, Zweiflügler, Bienen, Schmetterlinge) erfolgen, es überwiegt jedoch Selbstbestäubung. Die Früchte sind kleine rundliche, kurz zugespitzte Nüsse, 2-4 mm lang. Sie reifen im Juni und Juli, ihre Ausbreitung erfolgt durch die Medien Wasser (Regenschwemmlinge) und Luft (Ballonflieger), aber auch durch den Menschen, wenn die Pflanzen als Kulturbegleiter, -relikt oder -flüchtling auftreten.

Zeichnung einer blühenden Pflanze des gewöhnlichen Rapünzchens oder Feldsalat, Zeichnung: E.H.L. Krause,

Die Blattrosetten der wildwachsenden Pflanzen wurden und werden teils noch heute als Salat gesammelt. Wahrscheinlich seit dem 16. Jahrhundert wurden in Mitteleuropa Pflanzen in Kultur genommen, um sie als Wintersalat zu nutzen. Ein gezielter Anbau erfolgte erst im 20. Jahrhundert, besonders in Europa, teils auch in den USA oder sogar höheren Lagen (sub)tropischer Breiten. Die Pflanzen haben keine spezifischen Ansprüche an Klima und Boden, jedoch sind milde Winter günstig, da jederzeit eine Ernte möglich ist. Nach Aussaat im August und September können die Blätter der jungen Blattrosetten von November bis April geerntet werden. Die im erwerbsmäßigen Gemüsebau und in Privatgärten kultivierten Pflanzen stellen meist großblättrige Auslesen dar, vor allem deutsche, französische und holländische Züchtungen, die für das Freiland oder für den Anbau unter Glas oder Folie verwendet werden. Diese Kulturformen können zusammenfassend als Varietät var. oleracea bezeichnet werden. Man kann am Beispiel des Gewöhnlichen Rapünzchens also gut verfolgen, wie aus Wildpflanzen Kulturpflanzen entstanden.

Wegen der kurzen Entwicklungszeit und hohen Frostbeständigkeit wird der Rapünzchen-Salat als wertvolle wohlschmeckende Rohkost vom Spätherbst bis zum zeitigen Frühjahr geschätzt. Dieser Wintersalat ist für die Ernährung wertvoll, da er mineralstoffreich (Eisen) und vitaminreich (Provitamin A, Vitamin B und C) ist und ätherische Öle enthält. Wenn sich die Pflanzen dann im April zum Blühen anschicken, werden sie für den Speisezettel wertlos.

Was hat nun der Feldsalat mit Rapunzel zu tun? Wenn es auch Vorgänger des Märchens gab, so ist Rapunzel vor allem durch die Märchensammlung der Brüder Grimm bekannt geworden. Man kann die Mutter der schönen Rapunzel mit den langen Zöpfen schon verstehen, wenn sie Gelüste auf Rapünzchen hegte, war doch vermutlich diese Pflanze in der Winterzeit das einzige frische, essbare Grün weit und breit. Seien es nun schwangerschaftsbedingter Heißhunger oder der Appetit der werdenden Mutter gewesen, der Mann stahl für seine Frau Salatblätter aus dem Garten einer Zauberin. Dabei wurde er ertappt und musste der Zauberin sein Kind versprechen. Diese gab dem Mädchen den Namen Rapunzel und sperrte es später in einen Turm ohne jegliche Tür. Man konnte zu ihr nur gelangen, wenn sie die langen Zöpfe herunterließ. Die weitere Geschichte ist aus Grimms Märchen oder einem der Filme, die das Märchen aufgriffen, sicher allen bestens bekannt.

Es bleibt allerdings offen, ob mit den Salatblättern wirklich Blätter des Rapünzchens oder Feldsalats (Valerianella locusta) gemeint waren, denn die Rosettenblätter der Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus), auch Echte Rapunzel genannt, dienten auch als Wintersalat und wurden ebenso sowohl von wildwachsenden als auch im Garten kultivierten Pflanzen geerntet. Bei der Rapunzel-Glockenblume fanden nicht nur die Blätter Verwendung, sondern ebenso die fleischig verdickten Wurzeln, die ein schmackhaftes Wurzelgemüse ergeben. Auf die Wurzel dieser Glockenblume geht eigentlich der Pflanzenname Rapunzel zurück, denn das lateinische Artbeiwort „rapunculus“ bedeutet „kleine Wurzel“. Da sowohl die Rosettenblätter der Glockenblume als auch die des oben beschriebenen Feldsalats im Winter als Salat geerntet wurden, lässt sich wohl erklären, dass der Name Rapünzchen oder Rapunzel auch für den Feldsalat Anwendung fand und bis heute findet.

Peter A. Schmidt

Prof. Dr. Schmidt, Ehrenpräsident der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft e.V.

Abbildung

Abb. 1 Blühende Pflanze des Gewöhnlichen Rapünzchens oder Feldsalats (Quelle: E.H.L. Krause, 1904: Sturms Flora von Deutschland Bd. 12. Stuttgart)

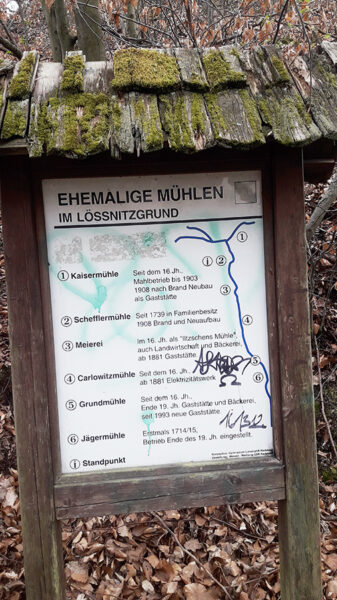

Schautafeln zum Wegschauen

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:07

Der Versuch einer Impulsgabe

Im Frühjahr bin ich mal wieder den Dreizehn-Brücken-Weg gelaufen. Am westlichen Ende beim Ginsterweg rein und dann talabwärts. Nach der einen oder anderen Biegung und Windung musste ich mich dann entscheiden, ob ich den kurzen Anstieg zurück zum Ginsterweg nehme und die Runde beende oder

noch weiter im Lößnitzgrund Richtung Meierei laufe und einen größeren Bogen schlage. Ich entschied mich für die zweite Variante, denn der Tag war schön. Sicherlich hatte ich die Hinweistafeln entlang der Wege im aufblühenden Grund schon zu früherer Gelegenheit bemerkt, aber erst beim letzten Gang fiel mir auf, in welchem Zustand diese sich aktuell befinden. Die klapprigen Dächlein erbärmlich brüchig, die einst glänzenden Schautafeln beschmiert und matt, die Gestelle gerade noch so Halt gebend – kurz, die Schönheit der frühlingshaften Natur fand darin keinen Widerhall. Um es deutlich zu sagen: der Anblick war eines beliebten Wanderweges unserer Stadt nicht würdig. Ein Blick auf das Kleingedruckte dieser Tafeln zeigt, dass diese einst durch das Gymnasium Luisenstift konzipiert und durch eine Wenzel-Werbung GbR Radebeul umgesetzt wurden. Wenzel-Werbung Radebeul? Nicht, dass das Google sofort wüsste. Ich suche weiter und finde, dass es den Kuhbandner-Wenzel GbRVerlag Notschriften gibt. Kuhbandner und Notschriftenverlag? Na, klar, kenne ich, ergiebt Sinn. Luisenstift? Gibt’s ja auch noch. Wie es aussieht, waren beide Seiten dereinst glücklich gewesen, das Projekt umgesetzt und abgeschlossen zu haben, und sicherlich sahen die Tafeln auch lange Jahre manierlich aus. Aber jetzt? Also lautet ein Beschluss, dass man da was machen muss. Oder? Liebes Luisenstift, besonders liebe Fachschaften Geografie und Biologie: Wenn Sie an die Schuljahresplanung für 2024/25 gehen, dann überlegen Sie doch, ob nicht eine Erneuerung der Tafeln eine lohnenswerte Aufgabe wäre, die im Rahmen einer Komplexen Leistung für große Schüler oder einer Projektwoche durch eine Schülergruppe inhaltlich verantwortet werden könnte.

Lieber Jens Kuhbandner, vielleicht würden Sie ja Möglichkeiten haben, der Schule bei der öffentlichkeitswirksamen Zweitauflage der Schautafeln wiederum zur Seite zu stehen, sofern von dort die inhaltliche Zuarbeit kommen würde? Ich bin Realist genug um zu wissen, dass die Chancen auf Umsetzung geringer sind als man hoffen könnte, aber Optimist genug um zu glauben, dass mein Impuls nicht gänzlich ungehört verhallt.

Spätestens in zwei Jahren, habe ich mir vorgenommen, werde ich den Spaziergang wiederholen.

Bertram Kazmirowski

Schreibwerkstatt

Mo, 1. Jul. 2024 – 00:06

So sind Sie schneller entspannt – als Sie Alltagsstress sagen können

Zu viel Stress im Alltag – das ist ein Problem, das viele nur zu gut kennen. In zahlreichen Büchern, dem Internet und in anderen aufreißerischen Zeitschriften, findet man immer wieder Tipps, die angeblich den Stress aus dem Alltag nehmen. Das Ergebnis fällt dabei leider häufig eher mäßig aus.

Gerade bei eben genannten anderen Zeitschriften findet man nun doch recht häufig völligen Schwachsinn.

Deswegen jetzt hier 7 Tipps, wie Sie wirklich Stress loswerden.

1. Eine Frage der Zeit

Alles, was Sie tun, braucht seine Zeit, um seine wahre Wirkung zu entfalten. So ist es nun mal im Leben.

Wenn Sie also zu dem Vorstellungsgespräch für Ihren Traumjob zu spät sind, weil Sie Ihre Autoschlüssel nicht finden, machen Sie sich keinen Stress, der kommt schon wieder.

2. Ablenkung

Wenn Sie Stress haben, suchen Sie sich einfach eine Ablenkung.

Wenn es Sie stresst, dass Sie bis morgen etwas Wichtiges für die Arbeit abgeben müssen, was Sie noch nicht fertig haben, dann machen Sie doch einfach was anderes.

Um bei dem oben genannten Beispiel zu bleiben:

Wenn Sie nun Ihren Autoschlüssel nicht finden, hören Sie auf mit Suchen und lenken Sie sich ab. Telefonieren Sie beispielsweise mit Ihrem Autohändler und fragen Sie, ob Sie ein Duplikat Ihrer Schlüssel erhalten könnten.

3. Den Stressauslöser beheben

Warum auch immer Sie sich Stress machen – es gibt immer eine Lösung.

Auf unser Beispiel angewandt, könnte das so aussehen:

Sie haben Ihren Autohändler angerufen, der Ihnen versichert hat, dass Sie in 3 Wochen neue Autoschlüssel im Briefkasten liegen haben werden.

Somit ist das Problem gelöst.

Die Leute, mit denen Sie das Bewerbungsgespräch führen wollten, stört das sicherlich nicht, dass Sie dann 3 Wochen zu spät sind. Sie bewerben sich ja schließlich bei der Deutschen Bahn.

4. Räumen Sie nicht auf

Ein Problem, das wohl jeder kennt – alles ist schön aufgeräumt und genau an seinem Platz. Aber wo ist dieser Platz?

Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie einen ganz einfachen Trick anwenden. Anstatt aufzuräumen, lassen Sie einfach alles liegen. Durch den „Hermann-Wuchert-Effekt“, der vom gleichnamigen Wissenschaftler entdeckt wurde, merkt sich das Gehirn genau die Dinge eher, die direkt nach der Nutzung weggelegt wurden. Wenn Sie also die ganze Wohnung aufräumen, ohne die aufzuräumenden Gegenstände vorher zu benutzen, haben Sie keine Chance, sie jemals wiederzufinden.

5. Schlafen Sie weniger

Durch den Schlafmangel haben das Gehirn und der Körper keine Energie, die Sie für Stress entbehren könnten.

6. Vermeiden Sie Ruhe

Entgegen vieler Behauptungen ist es tatsächlich das Beste, sich mitten in das Chaos zu werfen.

„So gewöhnt sich das Gehirn an die Unruhe, erkennt die Stresssituation dann als etwas Vertrautes an und reagiert nicht weiter darauf. […] Wenn das Gehirn nie Stress ausgesetzt ist, reagiert es nur noch stärker, wenn es mal zu einer Stresssituation kommt.“ – so Michael Buckmann, Diplom-Gehirnforscher.

7. Mehr ist weniger und weniger ist mehr

Ein Weg, um eben genannten Punkt auszuführen, ist die Zusatzstress-Methode von Brigitte Schumann.

Dafür suchen Sie sich Zusatzaufgaben, die Sie tagtäglich machen, um dauerhaft im scheinbaren Stress zu sein. Wenn Sie dann in eine Situation kommen, in der Sie eigentlich Stress empfinden würden, lassen Sie einfach einige der Zusatzaufgaben weg. Somit ist die eigentliche Stresssituation entspannter als alle anderen täglichen Situationen.

All diese Tipps erfordern Zeit. Machen Sie sich also keinen Stress, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Falls Sie sich doch Stress machen sollten, lesen Sie einfach den Artikel erneut oder abonnieren Sie unsere Premium-Version für nur 49,99€ im Monat, in der Sie noch viele weitere Tipps finden.

Alle genannten Methoden sind wissenschaftlich geprüft durch Doktor Professor Ferdinand Rahmann.

[herausgegeben von: Manfred Hermann; im „Foto“; am 1. April 2021]

Johanna Lüdicke – Klasse 10 – Lößnitzgymnasium Radebeul