Mit Jubiläen ist das halt so eine Sache: Nimmt man nun den Baubeginn vor 555 Jahren oder den Zeitraum der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts vor 550 Jahren – der jeweilige Zeitpunkt ist ohnehin schon so lange her und das Ergebnis des ersten Schlossbaus im Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation kunstgeschichtlich insgesamt so ein überwältigendes Ergebnis, dass man die Teilschritte dahin ganz aus dem Auge verlieren könnte. Trotzdem sind sie nützliche „Marker“ in unserer schnelllebigen Zeit, um an Herausragendes in der Vergangenheit zu erinnern – nicht zuletzt haben ja die Herausgeber dieser Monatshefte den Begriff „ … & Rückblick“ im Titel gewählt! Dennoch: Als die beiden regierenden Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht, der Beherzte, im Jahre 1471 Arnold von Westfalen (1425-1482) zum obersten landesherrlichen Werkmeister beriefen und ihn mit dem Umbau der alten Markgrafenburg in Meißen zum Residenzschloss mit zwei gemeinsamen Haushaltungen beauftragten, kam es gleichzeitig zu einem Paradigmenwechsel im Bauwesen. Nicht nur, dass erstmals eine staatliche Bauverwaltung geschaffen wurde, stand ihr doch mit dem aus der in Leipzig ansässigen bürgerlichen Familie Westfalen (Bestfeling) stammenden und vom Bauen in Süddeutschland und in den 1450er Jahren in Frankreich geprägten Meister Arnold eine Persönlichkeit vor, die sowohl das baukonstruktive Denken als auch die Entwicklung der Formenwelt der Architektur revolutionieren sollte.

Gotische Architektur kommt nicht ohne die Baukonstruktion stützende Strebepfeiler aus. Und so muss man sich die Baustruktur des sich unmittelbar an die Nordseite der Meissner Domkirche anschließenden Südflügels des Schlossbaus als ein System nebeneinander gestellter massiver Strebepfeiler vorstellen, zwischen denen nun große, weit gespannte Fensterflächen eingefügt werden konnten. Dieses Öffnen der Wandflächen charakterisiert den neuen Typus „Schlossbau“, bei dem Repräsentations- und Wohnlichkeitskriterien mehr im Vordergrund standen als fortifikatorische Aspekte; diese tauchen lediglich noch in den schießschartenartig ausgebildeten Schlitzfenstern der Untergeschosse auf. Untereinander waren die Pfeiler durch intelligent konzipierte, kleinteilig gefaltete Gewölbeflächen ausgesteift, die jeweils in Höhe der Geschoßebenen angeordnet waren, den Zellengewölben. An ihrem obersten Punkt verbanden aber hölzerne Dachwerke die gegenüberliegenden Strebepfeiler miteinander. In den Flächen innerhalb dieser skelettartigen steinernen Baustruktur konnten nun beliebig große oder kleinere Fenster und Türen – versehen mit den für Arnolds Bauidee zum Synonym gewordenen Vorhangbögen – oder Loggien und Balkone angeordnet werden. Diese „Füllflächen“ verlegte Arnold sinnigerweise an die Außenkante der Strebepfeilerkonstruktionen, so dass man schlussendlich diese Pfeiler von außen gar nicht mehr als einzelne Baukonstruktion wahrnehmen konnte. Durch den Trick, die Strebepfeiler in das Gebäude mit hineinzunehmen, war konstruktiv die Voraussetzung geschaffen worden, glatte Fassadenflächen zu generieren, in denen nicht die Pfeilerkonstruktionen (wie noch beim benachbarten gotischen Dom), sondern große Fensterflächen die Fassaden dominierten; sie wurden also zu „Wandpfeilern“. Die oberen Abschnitte der steinernen Wandpfeiler wurden außen abgeschrägt, die Dachfläche vom Fußpunkt der Dachkonstruktion über diese Pfeilerflächen weit hinuntergeführt und die Pfeiler damit noch einmal besonders verborgen. In der Abb.1 zeigt ein Schnitt durch den Baukörper der Albrechtsburg die sich gegenüberliegenden, mächtigen Pfeiler, auf deren höchstem Punkt der Dachstuhl aufliegt, der untere Punkt des Beginns der von außen sichtbaren Dachflächen aber um eine Geschoßhöhe tiefer liegt.

Albrechtsburg Meißen: isometrische Darstellung des Dachstuhls über dem Südflügel mit Detail des »Knoten« und einzelner Abbundzeichen; Zeichnung: AB Donath

Der Burgbauhütte mit ihren Steinmetzen standen aber auch kongeniale Zimmerleute zur Seite, denn der ungewöhnlich breite Baukörper des Südflügels sollte im Grundriss nicht nur rechtwinklig zum künftigen Mittelbau abknicken, sondern auch durch hölzerne Türme bekrönt werden, die in die Dachkonstruktion einzubinden waren. Auf einer mit Brettern ausgelegten großen Fläche im Burghof wurde die Geometrie der Konstruktion des ersten Dachgebindes zunächst im Maßstab 1 zu 1 liegend „aufgerissen“ (gezeichnet) und „abgeschnürt“, d. h., mit dem Spannen von Schnuren die Lage der Balken markiert. Diese Fläche wird deshalb auch „Abbundplatz“ genannt. Unter Abbund versteht man die gesamten Arbeitsschritte vom Anreissen des Bauholzes über dessen Bearbeitung und Zupassen bis zum probeweisen Zusammenlegen zu einem konstruktiven Gebilde, denn dort wurden nun die erforderlichen Teile des Dachgebindes wie Sparren, Kehlbalken, Streben usw. aus den Baumstämmen mit dem Breitbeil oder der Axt herausgearbeitet, aneinandergefügt und eingepasst sowie miteinander zimmermannsmäßig mit Zapfen und Blättern, schließlich provisorisch mit Holznägeln verbunden. Die so aneinandergefügten Konstruktionshölzer wurden an den jeweiligen Verbindungspunkten mit Markierungen (Fähnchen, Kerben oder römische Zahlen) versehen, bevor man den Dachstuhl wieder auseinandernahm und die einzelnen Balken nach oben an den endgültigen Bauort brachte. Dort wurde die wie ein großes „A“ aussehende Holzkonstruktion mit Hilfe des Baukranes (in dem Fall ein am höchsten Punkt aufgestellter Dreibock mit einer Seilwinde) aufgerichtet und ihre Einzelteile anhand der übereinstimmenden Markierungen wieder aneinandergefügt. Eingeschlagene Eichenholznägel sorgten nun für die feste Verbindung. Handgeschmiedete Nägel waren lediglich für die Befestigung der Dachlattung üblich. Aber Arnold wäre nicht der wie ein Bauingenieur denkende Arnold gewesen, wenn nicht auch die Konstruktion der Dachwerke besonders hohe Anforderungen an die Bauleute gestellt hätte; es sollte nämlich ein stützenfreier Raum von weit über 12 m Stützweite in der ersten Dachgeschoß-Ebene entstehen. Arnold löste das Problem dadurch, dass er vom Firstpunkt zweier schräg gegeneinander gestellter Dachsparren eine Hängesäule vorsah, an deren unterem Ende (etwa 4 m über dem Dachboden) eine komplizierte hölzerne „Knotenkonstruktion“ ausgebildet war, die in drei Ebenen horizontal angeordnete Balken aufnahm, auf denen wiederum schräge Streben zu den Sparren führten. Rein intuitiv – ohne komplizierte baustatische Berechnungen – entwickelte er hiermit die konstruktiv gelöste Idee von Hänge- und Sprengwerksystemen.

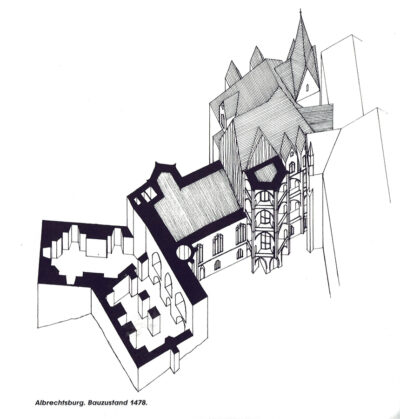

Isometrische Darstellung der Situation um 1478 mit dem fertiggestellten Südflügel und dem Großen Wendelstein (noch ohne Dach). Zeichnung ABD

Ungefähr 1475 war dieser erste Bauabschnitt vollendet. Die Abb.3 zeigt die Situation um 1478, also kurz nach der Fertigstellung von Südflügel und Wendelstein. Über dem Dach des Südflügels erhebt sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Domchor ein hoher Turm, der ebenso wie der Nordostturm des Domes abgetragen wurde und von denen heute – außer ihre baulichen Spuren unterhalb der Dächer – nichts mehr zu sehen ist.

Die steinerne Baukonstruktion leitet über zum Bau des Mittelbaus des Schlosses. Im Knickpunkt der Achsen der beiden Baukörper war der Große Wendelstein angeordnet – eine weitere baukonstruktive und architektonische Sensation, in der sich eine lediglich von drei dünnen Säulchen getragene, sich dabei um eine imaginäre offene Mitte nach oben windende Treppenspindel mit sichelförmig einschwingenden Stufen befindet. Arnold von Westfalen wagte es, die Lasten des Treppenlaufs auf eine extrem dünne, sphärisch gekrümmte ansteigende Gewölbeschale abzuleiten, die durch die kleinteiligen Zellengewölbe an ihrer Unterseite mit den flächen- und formaktiven gemauerten Zellen statisch wie ein Faltwerk wirkt. Die Treppenkonstruktion wurde so stark durchbrochen, dass man von einer „nahezu entmaterialisierten Architektur“ sprechen kann. Und erstmals in der Geschichte des Treppenbaus wurde eine Wendeltreppe mit Hohlspindel und Wangensäulen ausgebildet. In einzigartiger Weise wurde die Fassade des Großen Wendelstein mit dem Dom verknüpft – funktional und formal: Dafür wird die Idee der Lettnerempore des Doms mit ihren spitzbogigen und weiten Arkaden auf die Schlossfassade übertragen, indem die Bogenstellungen des Lettners ohne Unterbruch in der Erdgeschoßzone des Schlosses fortgesetzt werden sowie in mehreren Etagen in die Strebepfeilerarchitektur des offenen Wendelsteins eingefügt wurden.

Die genauen Datierungen, die das „chronologische“ Grundgerüst für diese kleine Skizze bilden, stützen sich nicht allein auf Urkunden; sie werden vom Bau selbst geliefert: Von den wissenschaftlichen Untersuchungen zur Datierung des Zeitpunktes des Fällens der Bäume (Weißtanne) für den Dachstuhl bis hin zu einem Detail am Wendelstein. Ganz oben im Winkel zwischen diesem und der burghofseitigen Fassade des Mittelbaus, für den „normalen“ Betrachter kaum sichtbar, befindet sich ein Sandsteinrelief, das zwei stilisierte Ritter in Rüstung zeigt, die Wappenschilde mit den Kurschwertern und der Raute Sachsens tragen, im Hintergrund die Jahreszahl „1484“. Die gerüsteten Männer zeigen an, wem das Schloss gehört, und demonstrieren die Herrschaftsrechte des Hauses Wettin. Das Relief war noch vor der Leipziger Teilung 1485 von Arnolds Nachfolger in Auftrag gegeben worden, denn nur Kurfürst Ernst hatte das Recht, das Kurwappen mit den gekreuzten Schwertern zu führen. Nach einer schweren Krankheit war Arnold von Westfalen vor Pfingsten 1482 verstorben. Zu seinen Erben gehörte Klaus Kirchner (Meister Klaus, gest. 1494), der als Nachfolger Arnolds das Amt des Dombaumeisters zu Meißen mit dem Weiterbau des Dritten Turmgeschosses der Westtürme übernahm. Die Bauarbeiten am Schloss in Meißen führte Konrad Pflüger (1477 – 1505) weiterv. Aber damit ist auch das vorläufige Bauende bei der Errichtung des Schlosses datiert. Nach 1485, nach der verhängnisvollen Leipziger Teilung, hatten die beiden Bauherren das Interesse an ihrer Schlossbaustelle verloren. Die Steinmetze und Baumeister, die Arnold auf seine Baustellen geholt und dort ausgebildet hatte, verbreiteten seine innovativen Bauformen in Sachsen und den umliegenden Ländern; „Meißen“ wurde damit zu einem Zentrum spätgotischer Architekturentwicklung. Der Name „Albrechtsburg“ wurde erst 1676 üblich.

Günter Donath, Architekt und Meißner Dombaumeister a.D.