-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 43.314 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 22.913 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 19.307 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 18.702 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 17.972 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.655 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 16.630 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 16.074 Aufrufe

- Laudationes - 15.471 Aufrufe

- Kein »helles Schlaglicht«. Zur neuen Sonderausstellung der Hoflößnitz - 13.649 Aufrufe

Aktuelle Auslagestellen 2026

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:19

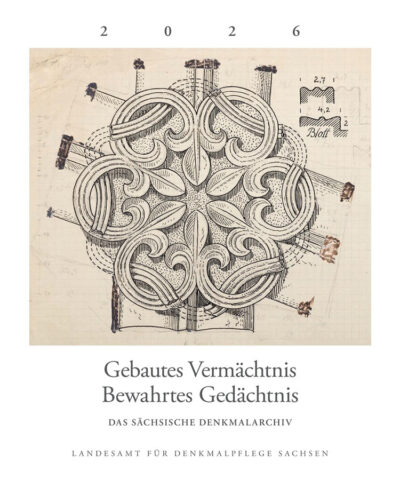

Jahreskalender 2026 des Landesamtes für Denkmalpflege erschienen

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:18

Das Landesamt für Denkmalpflege widmet sich in seinem Kalender seinem reichen Sammlungsbestand, der eine unverzichtbare Grundlage für die praktische Denkmalpflege bildet.

Für Radebeul interessant: Darin gibt es ein Kalenderblatt, welches auf das Haus Sorgenfrei und dessen Fassadenuntersuchung in den 1970er Jahren verweist.

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) bewahrt einen reichen Sammlungsbestand, der eng mit seiner Geschichte verbunden ist und seit jeher eine unverzichtbare Grundlage für die praktische Denkmalpflege bildet. Aus diesem Fundus entsteht traditionell der »Jahresbegleiter«. 2026 werden die Sammlungen nun einmal selbst in den Mittelpunkt gerückt.

Mit großformatigen Bildern und informativen Texten lädt der Kalender ein, die Ursprünge dieser Sammlungen zu erkunden und zu entdecken, in welcher Vielfalt das Wissen zu den sächsischen Kulturdenkmalen zusammengetragen und gespeichert wird – zugleich ein Streifzug durch die 200-jährige Inventarisationsgeschichte in Sachsen. Der Kalender präsentiert weitgehend unbekannte Schätze aus den wissenschaftlichen Sammlungen des Landesamtes für Denkmalpflege und bietet wie gewohnt auf der Rückseite der Kalenderblätter zusätzliche Bilder und informative Texte.

Der Kalender begleitet die gleichnamige Ausstellung des LfD, die bis zum 27. Februar 2026 im Ständehaus in Dresden zu sehen ist.

Der Kalender ist im Buchhandel erhältlich und kann auch direkt im Verlag Sandstein Kultur Dresden bestellt werden:

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (Hrsg.):

Gebautes Vermächtnis-Bewahrtes Gedächtnis.

Das sächsische Denkmalarchiv.

Kalender 2026

Dresden 2025

14 Blätter (28 Seiten), 59 teils farbige Abb.

Spiralbindung, 54 x 45 cm,

ISBN 978-3-95498-895-2

Buchhandelspreis: 25,00 Euro

Weitere Informationen unter https://www.sandstein-kultur.de/shop/gebautes-vermaechtnis-bewahrtes-gedaechtnis

Die Zscheischlers fallen in Naundorf ein

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:16

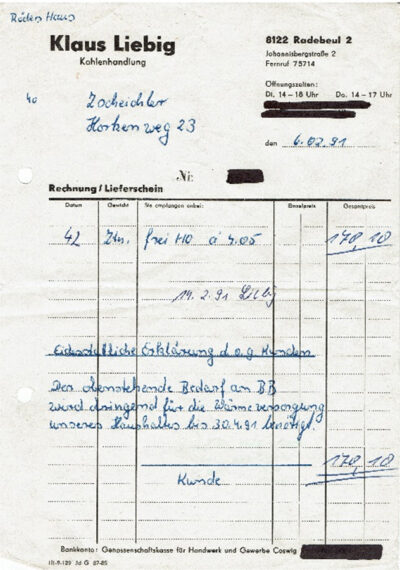

Eine Mitarbeiterin des Radebeuler Rathauses verriet mir mal im Stillen, Familie Zscheischler sei die erste aus westlichen Landen zugezogene Familie gewesen, die sich mit Hauptwohnsitz in Radebeul anmeldete. Ob das wirklich stimmt? Schön wär es ja, wir würden uns freuen. Gleichwohl: Am 12. Dezember 1990 sind wir in Naundorf eingefallen. Das Haus am Horkenweg hatten wir der Familie Röder in den letzten Tagen der DDR abgekauft. Das Fest zur Einheit feierten wir mit alten Dresdner Freunden (sie machten es uns bald nach und zogen ebenfalls nach Radebeul, nach Wahnsdorf) auf deren Balkon auf der Blumenstraße in der Dresdner Johannstadt. Um Mitternacht zerplatzten einige übrig gebliebene oder auf seltsamen Umwegen organisierte Silversterraketen über den Dächern Dresdens. Und wir hatten eine neue Heimat: Angela, Burkhard sowie die Kinder Paula, Jakob und Helena. Nach unterschiedlichen Aufenthalten im Ausland, bis auf der anderen Seite des Globus, sind alle drei wieder um uns rum, in ihrer Heimat, und haben uns sechs Enkel beschert, vier davon in Sachsen geboren. Wir gehen hier nicht mehr weg, auch wenn Manche – auch in der Nachbarschaft – von notwendiger „Remigration“ sprechen, die auch uns treffen soll.

Seit 2020 bin ich Redakteur der zweimal jährlich erscheinenden Naundorfer Nachrichten, unser Dorfblatt. Als ich das erste Anzeigengeld persönlich einsammelte, besuchte ich die Seniorchefin von Kohlen Winkler. Sie unterbrach sofort mein Vorstellen: „Ich kenn‘ Sie doch, Sie waren das doch damals, der keine Ahnung hatte, was ein Bezugsschein ist.“ Ohne einen solchen durfte sie mir im Dezember 1990 keine Kohlen verkaufen. Doch sie hatte Mitleid und hieß ihren Sohn, uns 40 Zentner vors Haus zu kippen. Das war jene Menge, die auf die Ladefläche seines Multicar passte. Bereits nach vier Wochen war alles verheizt. Also nochmals vorsichtig bei Frau Winkler angefragt. Jetzt musste ich eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass ich nicht von Kohlenklau & Söhne bin. Denn seit Februar 1991 wurden Briketts rationiert. Da war gerade bekannt geworden, dass die DDR-Subvention bald wegfällt. Unsere ersten beiden Ladungen erhielten wir für 4,05 Mark pro Zentner „frei Haus“. Zum 1. April stieg der Preis auf stolze 15 Mark. Heute jammern wir, wenn das Gas wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine mäßig teurer wird. Man müsste ab und zu ins Damals zurück blicken. Aber das tun wir naturgemäß nur, wenn wir von den vermeintlich schlechten Zeiten heute auf die angeblich guten alten zurückblicken. Anders wird ein Schuh draus. „Heute“, sagte Karl Valentin, „ist die gute alte Zeit von morgen.“

Und dann die Hilfsbereitschaft der Nachbarn. Noch heute nicht genügend danken können wir dem Naundorfer Lutz Niese. Der Elektriker kannte keine Feiertagsruhe, erst Recht nicht zu Weihnachten und sorgte mit dem beherzten Verkabeln von fünf Starkstromdrähten, dessen Funktion und richtige Verdrahtung dem Schreibtischtäter Zscheischler ein einziges Rätsel war, dafür, dass die Neuankömmlinge in der neuen Heimat Naundorf ein Weihnachtessen für die Familie kochen konnten. Nachdem die Kinder im Bett und die Kerzen am Weihnachtsbaum (aus dem eigenen Garten) ausgeblasen waren, wurde selbst am Abend des 24. Dezember weiter gewerkelt. Schließlich stand Silvester vor der Tür und der Hausvater sollte „richtig“ arbeiten gehen. Seitdem wissen wir, was „Ein-bau-Küche“ bedeutet. Hausdame und -herr bauen, sodass jeder Besuch noch 30 Jahre danach sofort sehen kann: Dieser Pfusch ist selbst gemacht. Was für Provisorien generell gilt, die Haltbarkeit dieser Küche währte bis 2022. Die Nachfolgerin ist von Profis. Dazu gehörte ein Elektriker. Der schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er die ersten Dosen abgeschraubt hatte. Denn dahinter verbarg sich die pure DDR. Die hatte der aus dem Westen stammende Neubürger 1990/91 nicht anzufassen gewagt. Das galt auch für die Frischwasserzu- und die Abwasserableitung. Der Abwasch musste deshalb lange auf eine Küchenspüle warten. Denn das metallene West-Abflussrohr von zwei Zoll Stärke traf auf einen kurzen Stummel eines mutmaßlich russisch genormten Plasterohrs, das aus der gemauerten Wand ragte. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Eine ins Andere zu stecken, gab die Hausfrau auf und spülte in einem Putzeimer ab, dessen Spülicht sie im Klo entsorgte.

Nicht genug zu loben ist daher noch heute Manfred Berger von drei Grundstücken weiter nördlich auf dem Horkenweg: Ein genialer Schrauber mit der allerpraktischsten DDR-Erfahrung, die man sich denken kann. Er sägte, schraubte und lötete an unserer Heizanlage herum, bis wir endlich Schränke an die Wände stellen konnten. Als 1992 der professionelle Heizungstechniker, der unsere Öl-Heizung montierte, über das damals grassierende Fachkräfteproblem klagte, konnte ich ihm mit einer persönlichen Empfehlung aushelfen. Es sollte der Neu-Beginn von Manfreds Nach-Wende-Karriere werden. 20 Jahre darauf schweißte er Lackierstraßen für Autohersteller in ganz Europa zusammen, ob in Spanien oder Ungarn, mit weit über 60 noch. 1991 war die Installation unseres West-Boilers daher die kleinste Übung für Manfred. Das Teil hatte lange herum gelegen, denn diese Herausforderung überstieg meine handwerklichen Kenntnisse: Eine DIN-genormte westdeutsche Wasserleitung zu verbiegen, ohne dass sie bricht und diese mit Plaste und Elaste aus Schkopau zu verbinden. Manfred kam mit einem Bunsenbrenner. Der machte das DDR-Produkt weich und labbrig, sodass das harte West-Rohr ohne Schmierung ins östliche Plastewesen schlupfte. So wuchs 1991 zusammen, was bis 2022 halten sollte. Der Profi von der neuen Küche, keine deutsch-deutsche Gas-Wasser-Scheiße-Historie ehrend, riss alles raus. Dabei war doch nicht alles schlecht, damals. Was für eine Zeit! Ich will sie nicht missen.

Burkhard Zscheischler

ZUR TITELBILDSERIE

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:14

Aus meinen grafischen Tagebüchern

Aus meinen grafischen Tagebüchern

Signets, Pictogramme oder grafische Symbole zu entwickeln gehört zu der spannenden und schönen Aufgaben des Grafikdesigners.

Bevor am Ende eines Gestaltungsprozesses eine markante unverwechselbare Bildmarke entsteht. gilt es Bildideen zu entwickeln die symbolisch den konkreten Inhalt visuell erfahrbar und nachvollziehbar machen.

Der Weg dort hin ist durch eine Fülle von Skizzen, Zeichnungen, und abstrahierten Darstellungen in einem Skizzenbuch geprägt. Manche dieser Skizzen entwickeln sich aber auch zu freien, eigenständiger grafischen Arbeiten.

Das aktuelle Beispiel auf der Titelseite ist eine solche Ideenskizze die neben vielen anderen Skizzen auf dem Weg zur Marke für das Theaterprojekt „In Gottes eigenen Land“ der Landesbühnen Sachsen entstand.

Konkret ging es darum ein Symbol zu entwickeln, das einen der vielen Aspekte des Auswanderns in die „neue Welt“, Mitte des 18. Jahrhunderts aufgreift und bildhaft macht. Mit Blick auf den anstehenden Jahreswechsel könnte die Grafik auch symbolisch auf einen guten Start in das neue Jahr hinweisen!

Neben vielen anderen grafischen Skizzen auf dem Weg zum endgültigen Signet entstand dieses Titelbild.

Matthias Kretschmer

Kulturelle Höhepunkte 2026 (Änderungen vorbehalten)

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:13

Januar

18.01. Start „Radebeul 100“

Februar

01.02.-28.02. Sei kreativ

März

01.03-31.03. Radebeul liest

20.03. Internationaler Glückstag

28.03. Whiskyfestival Radebeul

APRIL

01.04. Weltlügentag

Mai

02.05.-03.05. Mt. Everest Treppenmarathon

09.05. Deutscher Sekt Tag auf Schloss Wackerbarth „190 Jahre Bussard-Sekt“

15.05.-17.05. Karl-May-Festtage Radebeul

17.05. Internationaler Museumstag

24.05. Museumsfest in der Hoflößnitz

Juni

01.06. Kindertag in Kötzschenbroda

06.06. Weinblütenfest in der Hoflößnitz

06.06.- 07.06. Radebeuler Kasperiade

13.06.-14.06. Tag des offenen Weinberges der Radebeuler Steillagenwinzer

14.06. Schwarzes-Teich-Singen

20.06. Dorf- und Schulfest „150 Jahre Bahnhof Radebeul-Naundorf“

20.06.-21.06. Kunst geht in Gärten

21.06. Fête de la Musique

August

29.08.-30.08. Tage des offenen Weingutes in Sachsen

September

04.09. Radebeuler Künstlerfest

06.09. Stadtteilfest Niederlößnitz

12.09.-13.09. Federweißerfest Schloss Wackerbarth

13.09. Projektauftakt „20 Jahre Heimatstube Kötzschenbroda“

13.09. Tag des Offenen Denkmals

18.09.- 20.09. Radebeuler Herbst- und Weinfest mit Internat. Wandertheaterfestival

Oktober

03.10.-04.10. Churfürstliches Weinbergfest

November

01.11. Radebeuler Grafikmarkt

07.-08.11. Radebeuler Anglühen

Dezember

1.- 3. Adventswochenende „Lichterglanz & Budenzauber“

12.12.-13.12. Weihnachten für die ganze Familie in der Hoflößnitz

21.12. Internationaler Kurzfilmtag

KORRESPONDENZ AUS EINER NACHBARGEMEINDE

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:12

Achtung, Sie werden ein Paddelboot brauchen. Zunächst, meinen Text „Wann beginnt Weihnachten“ hatte V&R im Januar 2019 veröffentlicht. Motivation: Ich stand fassungslos vor einem ansonsten lieben Nachbarn, der seinen Weihnachtsbaum gegen Mittag des ersten Weihnachtstages entsorgte. Weihnachten wäre ja nun vorbei. Sprach‘s und schritt zur Tonne.

Wer Weihnachten wirklich länger auskosten möchte, nehme also das Paddelboot, begebe sich elbaufwärts und verpasse bei M?lník nicht den Abzweig in die Moldau, binde es in Prag Nähe der Malostranská fest, lasse das Rudolfinum links liegen und laufe bis zum Altstädter Ring. Dort hat vor wunderbarer Kulisse bis zum 6. Januar 2026 einer der schönsten Weihnachtsmärkte im alten Europa geöffnet. Die liebe DB will zwar wieder alle Verbindungen mit dem Fahrplanwechsel anbieten, in die andere Richtung nach Hamburg bliebe es aber durchwachsen. Also doch Paddelboot elbabwärts…. Bis 11. Januar hält der Loki-Schmidt-Garten seine Christmas-Show bereit. Mit dem Paddelboot ab Heidenau die Müglitz rauf? Ich bin da ratlos und vielleicht kann mir jemand von Erfahrungen berichten. Weil ich dem knappen Anschluss der S1 dort nie traue, kaufe ich mir beim Bäcker in Ruhe eine Käsesemmel, warte und werde bis zum 11. Januar auf Schloss Weesenstein dem „Spuk unterm Tannenbaum“ auf die Schliche gegangen sein. Und nach Mariä Lichtmess hat es schon den halben Weg zum Frühlingspunkt. Eine Kollegin ließ einmal den Tannenbaum und Reste vom Stollen tatsächlich, nun ja, bis Ostern präsent und lud davor noch in den Spreewald zum Paddeln. Ich kam nicht mit, sondern verkroch mich in der Sauna.

Tobias Märksch

Felix Meyer – Künstlerporträt

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:11

Es ist uns eine große Freude 2026 für unser Heft Felix Meyer gewonnen zu haben! Jenseits von Konzertbesuchen wird er vielen Hörerinnen und Hörern von MDR-Kultur kein Unbekannter sein.

Felix Meyer, geboren am 10. Dezember 1975 in Berlin, feierte im Rahmen der Drucklegung dieser Ausgabe seinen 50. Geburtstag. Er gehört heute zweifelsohne zu den markanten Stimmen der deutschsprachigen Liedermacherszene. Aufgewachsen in Berlin, Bayern und Schleswig-Holstein, suchte er früh seinen eigenen künstlerischen Weg. Bevor er sich der Musik widmete, studierte er Dokumentarfotografie – ein Hintergrund, der seine späteren Texte prägt, denn er denkt in Bildern und verwandelt Beobachtungen in poetische Momentaufnahmen. Der Weg zur professionellen Musik führte ihn nicht durch Akademien oder Wettbewerbe, sondern über Straßen, Plätze und Bahnhöfe Europas. Mehr als fünfzehn Jahre lang zog Meyer mit seiner Band Project Île durch Städte wie Barcelona, Paris oder Dubrovnik und entwickelte dabei jenen unverwechselbaren Stil, der zwischen Chanson, Folk, Straßenmusik und poetischem Erzählen oszilliert.

Sein Durchbruch kam unerwartet: Bei einem Straßenauftritt in Lüneburg wurde der Musikproduzent Peter Hoffmann auf ihn aufmerksam. Zusammen mit dem Hamburger Produzenten Franz Plasa entstand die Idee, Meyers Straßenmusik-Erfahrungen in eigene deutschsprachige Lieder zu übersetzen. 2010 erschien schließlich das Debütalbum „Von Engeln und Schweinen“, eine Mischung aus eigenen Songs und deutschsprachigen Versionen französischer Chansons. Noch im selben Jahr organisierte Meyer ein Straßenmusikfestival in Lüneburg – eine Verneigung vor seinen Wurzeln und der Kultur des freien Musizierens.

Mit dem zweiten Album „Erste Liebe / letzter Tanz“ (2012) erreichte er ein größeres Publikum. Die anschließende Deutschlandtour führte ihn in Clubs und Theater, und das Album wurde mehrfach positiv besprochen. Auch Auszeichnungen ließen nicht lange auf sich warten: Noch im selben Jahr erhielt er den Transvocale-Preis im polnischen S?ubice. 2013 folgte „Menschen des 21. Jahrhunderts“, dessen Titel sich auf den berühmten Fotoband von August Sander bezieht – ein Hinweis darauf, wie stark Meyers bildhafte Sprache weiterhin mit seiner fotografischen Vergangenheit verbunden bleibt. Ein weiteres, sehr persönliches Album erschien 2016 unter dem Titel „Fasst euch ein Herz“. Darauf mischte Meyer Folk-, Pop- und Chanson-Elemente mit gesellschaftlichen und privaten Themen und arbeitete erneut eng mit Project Île zusammen. Meyers Musik entzieht sich festen Kategorien. Sie ist geprägt von akustischen Arrangements, von Akkordeon, Gitarre, Geige und dezenten Weltmusik-Einflüssen. Seine Texte stehen stets im Mittelpunkt: Sie erzählen von Sehnsucht, Zugehörigkeit, politischen Stimmungen und den stillen Momenten des Alltags. Mit Projekten wie „Später noch immer“ beweist er weiterhin, dass authentische, handgemachte Musik auch jenseits des Mainstreams ein großes Publikum berühren kann.

Seine hier veröffentlichten Texte sind ein insgeheimer Ausblick auf seine 2026 erscheinende Scheibe Felix Meyer & project île „Paradies“.

Sascha Graedtke

Radebeuler Miniaturen

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:10

Darfs ein Viertel mehr sein?

Januar – der Gott des Übergangs, der zwigesichtige Janus, schaut mit seinen Greisenaugen mißmutig zurück ins kahle schwarze Geäst der alten Bäume, während sich in seinem Jungengesicht schon das Wiederergrünen zu spiegeln beginnt.

Indessen schaut die Mittagssonne in leere Gläser. Im Winter kann sie das, im Sommer reicht sie kaum bis zum Tisch. Am Grunde der Karaffe beleuchtet sie nun eine Neige Rotwein.

Darfs noch ein Viertel sein?

Der aufmerksame Kellner bringt die wohlverpackten Reste der Haxe. Wir werden noch ein paar Tage davon zehren können.

Ach ja – ein Viertel noch – da macht Bruchrechnen wieder Spaß…

Schon aber schiebt sich eine schwarze Wolke vor die Sonne – also, so was von Schwarz gibt’s auch nur im Winter. Mit ihr triften die Gedanken ab. Bruch-Rechnungen haben auch ganz andere Seiten:

Im letzten Fünftel des ersten Viertels des einundzwanzigsten Jahrhunderts (also grade eben) wurde alles zertrumpelt und zertrampelt, was an Hoffnung und Zuversicht im letzten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts gewachsen und in dessen fünftem Fünftel fast zum Blühen gekommen war.

Alles?

Alles!

Wir glaubten uns (und wenn ich „Wir“ sage, meine ich diesmal nichts weniger als die Menschheit als Ganze) schon sehr weit gediehen mit dem Vorhaben, die Clausewitzsche Lüge endgültig zu entlarven: Krieg ist eben nicht die „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“! Krieg ist das Versagen der Politiker auf der Ganzen Linie.

Es war ein schöner Traum, nun aber ist dieser so verhängnisvoll verharmlosende Satz der Generalität wieder oft zitierte „schöne“ Selbstverständlichkeit geworden.

Ja, das damit verbundene Geschehen wird sogar als „Zeitenwende“ apostrophiert, obwohl es doch nichts als ein bedauerlicher Rückfall in die Barbarei ist wobei ich sogar fürchte, den „Barbaren“ damit Unrecht zu tun). Das großartige Friedensprojekt Europa droht zu scheitern; die vereinigten Nationalisten aller Länder aber glauben, gerade das feiern und ihre Groß-Reich-Träume wieder aufleben lassen zu können.

Janus aber hat es dennoch beginnen lassen, das zweite Viertel des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Mit seinem Greisengesicht blickt er zurück auf den Scherbenhaufen der Hoffnungen vieler Jahre. Vielleicht helfen ja seine Tränen wenigstens, das Grundwasserdefizit etwas auszugleichen.

Was sieht aber sein vorausblickendes Junges??

Es sieht, wie der Wind die Wolken auseinandertreibt, es sieht, wie es wieder hell wird im Raum.

Der Kellner schenkt Wein nach. Da lacht nicht nur die Sonne. Susanna schaut fragend zu mir herüber.

Ein Viertelchen noch, sag ich, und dann laß uns das neue Jahr irgendwie beginnen …

Thomas Gerlach, Winter 2025

Die Glosse!

Do., 1. Jan.. 2026 – 00:09

Ein Antagonismus

Mal abgesehen davon, dass mich eine Frau zur Welt gebracht hat, habe ich auch sonst nichts gegen das weibliche Geschlecht. Es ist die Entsprechung des Mannes. Erst durch die Frau ist der Mann komplett, wie natürlich auch andersherum. Der „Mann“ allein wäre ja nicht nur die halbe Menschheit, auch sonst würden viele wichtige Komponenten des Menschseins fehlen. Denn, nur „auf-die-Fresse-hauen“ – mal grob vereinfacht – hat ja über die Jahrtausende auch nicht funktioniert, das Ding mit der Besamung mal beiseitegelassen. Da hat Gott – wenn es ihn denn gibt – ganze Arbeit geleistet. Denn, auf Dauer hätte das mit der Rippe auch nicht funktioniert. Der Frau aber hinterher die ganze Schuld an der missratenen Menschheit in die noch nicht erfundenen Schuhe zu schieben war unfair, aber typisch: Schuld sind immer die anderen!

Nun will ich jetzt nicht ins gleiche Horn tuten, aber ein paar Töne zur sogenannten „Antiglosse“ von Susi Sorglos muss ich denn doch loswerden.

Frau Sorglos – in welcher Zeit lebt denn diese Person eigentlich? Als Frau mag ich sie gar nicht ansprechen, da weiß man ja niet, ob man nicht schon wieder in irgendein Fettnäpfchen tritt, die heutzutage überall herumstehen. So dumm kann man ja überhaupt nicht denken! Nun habe ich die wissenschaftlichen Arbeiten und Lexika des deutschen Sprachraums bis ins Jahr 1770 hoch und runter durchforscht, aber der Nachname „Sorglos“ ist mir nicht untergekommen. Wie auch, erzählen doch die Ereignisse der Vergangenheit eine ganz andere Geschichte, da kann man überhaupt nicht auf so einen Namen kommen. Bei „Sorge“ sieht es da freilich ganz anders aus. Wenn sich mal nicht hinter dieser „Autorin“ eine Person verbirgt, die keinesfalls erkannt werden will?

Nun scheint diese aber nicht ganz unbelesen, vielleicht auch schriftstellerisch unterwegs zu sein: Ja, Glossen waren einst eine Randbemerkung, die zur Erklärung von Fremdwörtern diente. Heute sind sie ein eigenes literarisches Genre, füllen mitunter ganze Seiten und kommen meist kritisch, spöttisch wie polemisch daher. Der Begriff „Antiglosse“ ist mir in den Feuilletons der Medien bisher noch nicht begegnet. Aber man kann auch mal was erfinden, nur Sinn sollte es schon machen. Oder?

Die Susi kommt so unschuldig und sorglos daher und mahnt auch gleich zu Beginn, dass man sich doch an Gewordenem erfreuen und nicht ständig meckern und motzen sollte, denn da könne man so „allerhand Erstaunliches“ erfahren. Und sie unterlässt es auch nicht, gleich einige, nach ihrer Meinung passable Beispiele aufzuzählen, die ich mir hier tunlichst verkneife.

Mal abgesehen davon, dass die Kommentierung von Ereignissen mit den Mitteln der Glosse per se keine Wohlfühlbeiträge hervorbringen, werde ich mir auch künftig keine rosarote Brille aufsetzen. Denn Kritik, und sei sie auch als subjektive Meinungsäußerung in einer Glosse vorgebracht, ist bei dem Zustand dieser Gesellschaft dringlicher denn je, wo es doch zusehends auf nahezu allen Ebenen Mode geworden ist, gegen jedwede kritische Anmerkung rigoros vorzugehen.

Aber eine Antiglosse schreiben, ist halt auch nicht so einfach. An Ende landet man wieder dort wo man eigentlich nicht hin wollte, nämlich bei der Glosse oder wie soll denn die Anspielungen auf die zunehmende Anzahl der Hunde und Autos verstanden werden? Auch die negative Kritik ist letztlich eine Kritik. Aber eine positive Glosse ist der Antagonismus an sich, meint

Euer Motzi