Ein Besucher unserer neuen Sonderausstellung zur Comic-Reihe „Vater und Sohn“ im Heimatmuseum Radeburg erzählte mir, er hätte neulich irgendwo gelesen, es gäbe gar keine Comic-Geschichte im Osten Deutschlands. Er war nicht besonders empört darüber, ganz so, als wäre er es gewohnt, dass die ostdeutsche Geschichte zuweilen etwas unterbelichtet bleibt. Aber ihm fielen sofort Johannes Hegenbarths Digedags ein und dass diese Darstellung schon allein daher gar nicht stimmen kann.

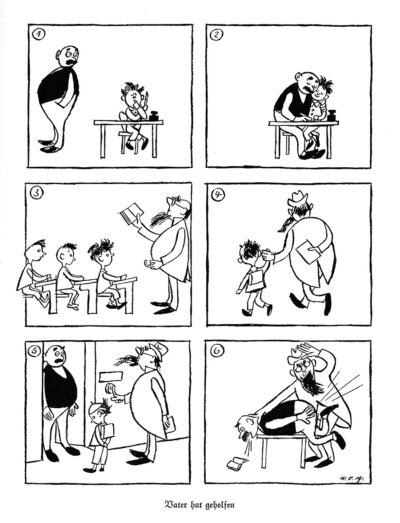

Als weiterer Beleg für die reiche Geschichte im Osten Deutschlands entstandener Comics kann die Reihe „Vater und Sohn“, des 1903 im Vogtland geborenen und in Plauen aufgewachsenen Zeichners Erich Ohser gelten. In den 1930er Jahren erschuf er ganz besonders berührende Comic Figuren. In kurzen Streifen mit zwei, vier oder auch mehr Panels erleben ein rundlich gezeichneter, kahlköpfiger Vater und sein pfiffiger Sohn diverse Abenteuer und Geschichten. Das Besondere? Die Comics kommen überwiegend ganz ohne Text aus und sind dennoch schnell zu erfassen. Und der gutmütige, zeitlose Humor, der aus diesen Zeichnungen spricht, berührt den Betrachter unmittelbar. Ohser ließ autobiographische Elemente einfließen, Erinnerungen aus seiner Kindheit und seine Erfahrungen mit dem eigenen Sohn. So entstanden Zeichnungen, die Herzlichkeit, Güte und Witz gleichermaßen transportieren. Kein Wunder, dass die Reihe sofort nach der ersten Veröffentlichung im Dezember 1934 ihre Leser begeisterte und schnell populär wurde.

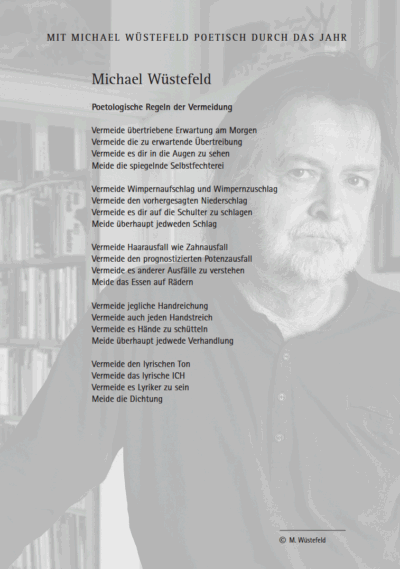

Doch die Geschichte der „Vater und Sohn“ Comics und seines Schöpfers ist nicht ohne Tragik. Denn Erich Ohser, der den „erfolgreichsten Comic in Nazi-Deutschland“1 erfand, war ein entschiedener Gegner des „Dritten Reiches“. Seine satirischen Karikaturen von Nazi-Politikern und seine links gerichteten politischen Zeichnungen veröffentlichte er in der Zeit der Weimarer Republik unter anderem in den Blättern seiner Freunde Erich Knauf und Erich Kästner. Die drei Erichs kannten einander gut und unternahmen gemeinsame Reisen. Der Schriftsteller und Liedtexter Erich Knauf war Redakteur der „Volkszeitung für das Vogtland“; er und Ohser kannten sich seit Beginn der 1920er Jahre. Die Freundschaft mit Erich Kästner begann 1923. Kästner, damals Redakteur der „Neuen Leipziger Zeitung“, hatte ebenfalls Interesse an Ohsers Zeichnungen. Die Zusammenarbeit zwischen Erich Ohser und Erich Kästner erstreckte sich bald auch auf Kästners Bücher. Für mehrere von Kästners Gedichtbänden steuerte Ohser die Zeichnungen und Illustrationen bei. Für Erich Kästners vierten Lyrikband „Gesang zwischen den Stühlen“ illustrierte Ohser beispielsweise auch den Umschlag, mit einer bemerkenswerten Zeichnung, die die bedrückende Stimmung am Ende der Weimarer Republik veranschaulichte. Während der Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten, die von März bis Oktober 1933 in mehreren deutschen Städten stattfanden, wurde Kästners Frühwerk und damit ebenso Ohsers Illustrationen öffentlichkeitswirksam verbrannt.

Daher konnte Erich Ohser schon ab 1933 nicht mehr unter seinem Namen veröffentlichen. Eine Mitgliedschaft in der Reichspressekammer wurde ihm verweigert. Wie seine Freunde Kästner und Knauf, zog er sich in eine Art der „inneren Emigration“2 zurück. Ohsers „Vater und Sohn“ Comics erschienen daher unter dem Pseudonym „e. o. plauen“. Die Reihe sicherte seiner Familie den Lebensunterhalt und war Ohsers größter Erfolg. Trotzdem musste er sich wiederholt mit den NS-Behörden streiten, um seine Berufserlaubnis zu erhalten. Erst die Intervention des NS-Propaganda-chefs Joseph Goebbels im Jahr 1936 sicherte ihm diese zu. Nun konnte sich Ohser aber einer Indienstnahme durch Goebbels Propagandaapparat nicht mehr entziehen. Seine beiden friedfertigen und gutmütigen Figuren wurden jetzt für die Bewerbung der Olympischen Spiele 1936 oder Organisationen des NS-Regimes wie dem „Winterhilfswerk“ eingesetzt. In den 1940er Jahren lieferte Ohser sogar politische Karikaturen für die NSDAP Wochenzeitung „Das Reich“.

Dennoch schützte ihn das nicht vor der Verfolgung. Von einem Nachbarn denunziert und am 28. März 1944 von der Gestapo verhaftet, beging Ohser in der Nacht vom 5. zum 6. April 1944 in der Untersuchungshaftanstalt Berlin Alt-Moabit Suizid und griff so einem Todesurteil durch den Volksgerichtshof vor. Sein ebenfalls denunzierter und verhafteter Freund Erich Knauf wurde kurz danach zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ohsers Abschiedsbrief, in dem er alle Schuld auf sich nahm, konnte Knauf nicht mehr retten. Ihr Vergehen? Sie hatten sich abfällig über Hitler und Goebbels geäußert.

Ohsers „Vater und Sohn“ Comics sind zeitlos und inspirierten nach dem Zweiten Weltkrieg zur Nachahmung. Die wohl bekannteste Hommage ist die Schweizer „Papa Moll“- Reihe von Edith Oppenheim-Jonas. In ihren Comics ist ebenfalls ein rundlicher Vater, mit kahlem Kopf und Schnauzbart die Hauptperson. Papa Moll hat aber nicht nur einen Sohn, sondern eine ganze Familie, mit der er lustige Abenteuer erlebt. Dennoch ist die Ähnlichkeit so groß, dass es immer wieder Plagiatsvorwürfe3 gab, zuletzt im Rahmen der Verfilmung der „Papa Moll“ – Comics.

Die neueste Hommage an „Vater und Sohn“ geht andere Wege. Die Berliner Zeichnerin Katharina Greve hat dieses Jahr eine Online Comic-Reihe gestartet, die die sich ebenfalls einer liebevollen und warmherzigen Eltern-Kind-Beziehung widmet, nun aber aus der Sicht von Mutter und Tochter. Jede Woche erscheinen noch bis zum Oktober 2025 auf ihrer Webseite4 neue Abenteuer. Mit „Meine Geschichten von Mutter und Tochter“ belebt die 1972 geborene Cartoonistin und Comiczeichnerin den Klassiker neu und holt ihn ins Hier und Heute. Auch, wenn sie einige Dinge, wie die in den 1930ern noch gängige Prügelstrafe, die Ohser mehrfach darstellte, nicht übernimmt, transportiert sie den zeitlosen Kern der Botschaft aus „Vater und Sohn“ in ihren Zeichnungen: dass man auch schwierigen Situationen mit „Verstand und Fantasie“5 etwas „Witz und Freude abgewinnen kann“6.

Und das macht auch aus unserer Sicht die Quintessenz von Ohsers Reihe aus! Die tragische Geschichte Erich Ohsers erinnert uns zudem auch 80 Jahre nach der Befreiung vom NS-Regime, dass Herzlichkeit und Güte gerade auch in herzlosen Zeiten wichtig bleiben.

Die Sonderausstellung zu „Vater und Sohn“ ist noch bis zum 12. August 2025 im Heimatmuseum Radeburg zu sehen.

Robert Rösler

Heimatmuseum Radeburg und Heinrich-Zille-Kabinett

Heinrich-Zille-Str. 9

01471 Radeburg

Tel.: 035208/96175 oder 035208/96170

Mail: museum@radeburg.de

Web: www.museum.radeburg.de