Die Radebeuler Künstlerin Annerose Schulze beschäftigt sich seit den 1970er Jahren intensiv mit Genese und Konventionen sprachlicher, mathematischer und musikalischer Zeichen. So entsteht 1995 ihre Werkgruppe de-komm-post. In Collagen arrangiert sie Buchstaben und Zahlen auf papiernen Büttenfonds. Mitunter befinden sich die schwarzen und roten Lettern und Ziffern in freiem Fall, lösen sich vereinzelt aus Kaskaden und Ballungen, driften aus räumlichen Verspannungen schwarzer Balkenstrukturen. Bisweilen rotieren sie strudelnd auf einem Grund handgeschöpfter Papiere aus Zeitungsrissen und Pflanzenfasern. Transparente Seidenpapiere verhüllen die opaken Lettern, die ihrerseits bis zur Unkenntlichkeit im naturgefärbten Pendant verschwinden. Vlies- bzw. Synthetikfasern von Alltagsgegenständen, klebegummierte Ränder eines Briefmarkenbogens und schmale Streifen aus Hochglanzzeitschriften lassen uns Satzfragmente und Stichworte wie »I love Art«, »in der Frauenkirch«, »Kunst« und »leben« entziffern. Schulzes Werkgruppe wird zum Signal dessen, was Sprache zur Kommunikation und einem deutbaren Zeichensystem werden lässt, und wie sie sich ebenso rasch durch Misstrauen und Unvermögen zu einer Quelle allmählichen Kommunikationsverlustes wandelt.

Die Bedrohung aquatischer Ökosysteme steht im Zentrum mehrerer aktueller Werkreihen von Annerose Schulze. Von 2015 bis 2019 arbeitet sie an einer mehrteiligen Installation unter dem Titel »…tropfen und fließen…«. Um dem Wasser als dem Ursprung alles Lebens ein bildkünstlerisches Äquivalent zu geben, entwickelt sie im Medium der Seidengarnstickerei abstrakte Bildzeichen, die archaisch-organische Formen zitieren. Es sind Kreissegmente, Spiralen und Kurvaturen in steil ansteigenden Wellenbergen und Tälern, Schwingungen nicht unähnlich. Die bei Lichteinfall schillernden Garne in Rosé- und Grautönen heben sich von ihrem Stickgrund ab, handgeschöpften nepalesischen Papieren, deren Fasern aus der Rinde des Loktabaumes gewonnen werden. Die installative Präsentation der Serie auf filigranen Konstruktionen geschweißter Stahlstäbe versetzt die horizontal darauf lagernden Blätter bei kleinster Erschütterung in Schwingung, die an eine wellenbewegte Wasseroberfläche denken lässt.

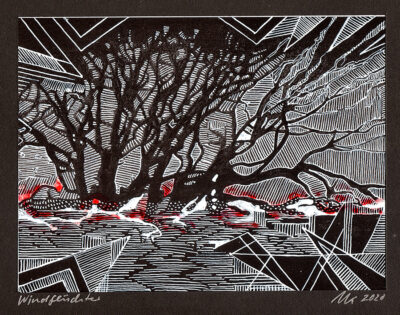

In den Werkfolgen »Das Gedächtnis des Wassers« und »Störungen« widmet sich die Mitbegründerin der Künstlerinnenvereinigung Dresdner Sezession 89 Risiken und Gefährdungen der Meere und urbanen Gewässer wie Atomwaffenversuchen, Folgen von Überfischung, Bauaktivitäten oder den Auswirkungen von endokrinen Substanzen im Abwasser sowie der zunehmenden Erderwärmung. Basis ihrer komplexen Collagen sind geschöpfte Japanpapiere. Diese bearbeitet Annerose Schulze mitunter von beiden Seiten. Großflächig, in abstraktem Duktus aquarelliert sie den Malgrund, lässt die Farbe in Rinnsalen oder kleineren Flächen frei fließen und tritt als Künstlerin bewusst hinter das akzidentielle Wirken der Farbe zurück. Über Collagen in variierenden Papieren setzt sie zarte Stickereien in pastellenem oder intensivem Colorit, die gegenständlichere Formulierungen sichtbar werden lassen.

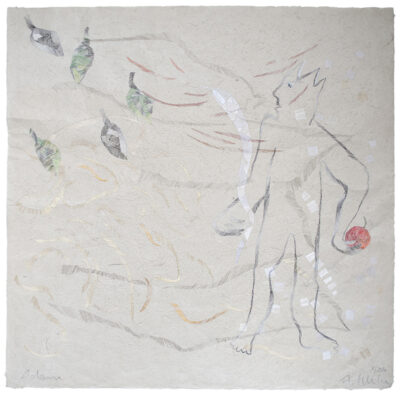

Die Dekonstruktion von Schriftzeichen findet auch in den 2010 entstandenen Blättern »paradiesische Spuren« und »Adam« ihren Widerhall. Ausgangspunkt bilden auf wenige Fragmente kondensierte Einzelbuchstaben, die die Künstlerin als ornamentale Kürzel mit goldenem Garn in den Grund aus Loktapapier stickt. Beinahe warnend schimmern jene Lettern wie die geisterhafte Schrift, die dem babylonischen Fürsten Belsazar im Alten Testament während eines Festmahls plötzlich an der Wand entgegenleuchtet und sich als Menetekel offenbart. So künden jene Lettern in Annerose Schulzes »Paradiesische Spuren« auch vom universellen Scheitern der Menschheit. Der Apfel vom Baum der Erkenntnis ist bereits zu Boden gefallen und dunkle Blätter zeugen von der Sterblichkeit. Verführer und Verführter sind auf dem Blatt »Adam« in schwebender Konturierung in ein arabeskes Narrativ gefasst. Eva bleibt unsichtbar, die Schuld fällt hier symbolisch der männlich dominierten Zivilisation zu.

In den Arbeiten Annerose Schulzes designieren Zeichen einen eigenen Bedeutungshorizont, sind Wegweisungen einer ethisch-moralischen Aufforderung zur Vita activa. Die Betrachtung ihrer Werke spiegelt nicht allein die Fragilität und Schönheit unseres bedrohten physischen Lebensraums und unserer freiheitlichen, demokratischen Werte. Wir werden zugleich angehalten, die davon ausgehende ästhetische Erfahrung als motivierende Interaktion von lebendigem Geschöpf und Umwelt wahrzunehmen und somit als Teil des eigentlichen Lebensprozesses zu begreifen.

Katharina Arlt

Die Ausstellung »Wegzeichen« mit Collagen und Assemblagen von Annerose Schulze ist noch bis 18. Mai im Bergverwalterhaus der Hoflößnitz in Radebeul, Knohllweg 37, zu sehen, geöffnet Di–So 10–18 Uhr.