-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.587 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.776 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.675 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 17.096 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.084 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 16.048 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.254 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 15.105 Aufrufe

- Laudationes - 14.941 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.779 Aufrufe

Mit Stephan Krawczyk poetisch durch das Jahr

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:14

Radebeuler Miniaturen

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:13

Barfußschuhe

Da hab ich mirs eben bequem gemacht am Tresen (fürs Faß ists zu kalt inzwischen), freue mich am Anblick des schönen Frischgezapften und auf den ersten Schluck, da steht auch schon Klotz neben mir. Mit einer heftigen Bewegung zieht er einen Hocker heran und sagt, jetzt brauch ich erstmal ein Bier!

Da warte ich höflich, bis er seins hat und trinke ihm schließlich zu. Er setzt das volle Glas an und das leere wieder ab. Alle Achtung, sag ich, das könnte ich nicht mehr. Wenn du in meiner Situation wärst, sagt er könntest dus auch.

Nun erzähl schon, ermuntere ich ihn, ist jemand gestorben? So wie du aussiehst …

Gestorben ist niemand, sagt er und wendet sich dem zweiten Glas zu, aber wenns so weitergeht, steig ich bald selber in die Kiste. Wir haben die Enkelin zu Gast, Herbstferien, sagt er dann, ist ein liebes Mädel, vierzehn … wenn du dich erinnerst, was das bedeutet… gleich am ersten Tag hat sie uns, bei dem Versuch, ihren Schlüpper zu trocken, beinahe das Haus abgefackelt.

Wie das?

Na, sie hat einfach den Fön auf den Teppich gelegt und das Höschen drübergedeckt …

Ach du Schreck – und ?

Alles hin, Schlüpper hin, Fön hin, Haus steht noch, hätte dumm ausgehen können, aber sag das mal so`ner Göre …

Am Montag war dann Heidrun mit ihr in Meißen. Angeblich haben sie sich an den schönen alten Häusern erfreut, und Eis gegessen, – na gut. Und Schuhe haben sie gekauft, da sind sie ja alle gleich … Barfußschuhe!

Würden mir auch gefallen, behauptet Heidrun, werden nämlich nicht geputzt, kommen in die Waschmaschine. Also, wir sind ja früher den ganzen Sommer barfuß rumgerannt. Nach `ner Woche hatten wir Hornhaut an den Füßen, da brauchten wir nichts weiter drumrum, schon gar keine Polyester. War absolut ressourcenschonend, keinerlei Materialverbrauch, außer manchmal bissel Seife … Aber das geht im Kapitalismus natürlich nicht mehr. Wo soll denn da das Wachstum herkommen, wenn alle nur noch sparen, und selbst wir die baren Füße nicht mal mehr einpacken?!

Und nun stell dir vor, vorhin will ich den Geschirrspüler ausräumen – ja, ich beteilige mich hin und wieder auch am Haushalt – was sehe ich: Barfußschuhe zwischen Biergläsern und Kaffeetassen – hats nicht ausgehalten, bis die Waschmaschine angeworfen wurde … Na, ich hab nüscht gesagt, hab wortlos meine festen (!) Schuhe angezogen und bin gegangen. Ich meine, die Spülmaschine, sie hatte die höchste Stufe eingestellt und das ist deutlich mehr als dreißig Grad …

Typisch Klotz, sagt Ulrike beim Abendbrot, wie ich mit dem Erzählen fertig bin. Hat vergessen, daß er auch mal jung war. Übrigens, was ich dir schon länger sagen wollte, ich hab mir auch Barfußschuhe gekauft …

Aha, aber Spülmaschine willste hoffentlich noch keine?

Thomas Gerlach

Glosse?

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:12

Da geht er…

Als vor einigen Jahren in Radebeul der Spruch „Abschied ist ein scharfes Schwert.“ die Runde machte, schien die Welt noch halbwegs in Ordnung zu sein. Obwohl, schaut man genauer zurück, klapperte es schon damals gewaltig. Die Eröffnung des Großflughafens in Berlin wurde zum vierten Mal verschoben. Edward Snowden hatte sich ausgerechnet in Russland in Sicherheit gebracht und das Afghanistan-Abenteuer ging endgültig in die Hose. Hoeneß hatte sich selber angezeigt, weil ihm Zweifel an seiner Person hochkamen – so einen Fall habe ich bisher hier noch nicht erlebt. Radebeuler Größen fuchtelten mit besagtem Schwert herum und mit nur acht Metern Hochwasser war die Stadt 2013 eigentlich ganz gut weggekommen.

So ist halt das Leben. Es wird vom Werden und Untergehen bestimmt und selbst der Tod partizipiert davon. Hätten wir das ewige Leben, würde der Gevatter ganz schön alt aussehen. Andererseits wären uns vielleicht all die unsinnigen Kriege erspart geblieben. Die Franken sollen ja im 7. Jahrhundert friedlich in unsere Region eingezogen sein, die sich damals noch Elbgermanien nannte. Und, man will es nicht glauben, das Zusammenleben funktionierte einigermaßen. Überhaupt hatte ja die große Völkerwanderung die Menschheit in Europa ganz schön durcheinandergewirbelt. Da ist die seit 1990 durch Zuwanderung um ca. 250.000 Personen pro Jahr gestiegene Bevölkerung der Bundesrepublik eine geradezu lächerliche Größe. Pro Stadt und Landgemeinde sind das durchschnittlich nicht mal 60 Personen jährlich! Da kann ich das ganze Geheule nun wirklich nicht verstehen.

Warum fällt mir gerade jetzt Roger Whittaker ein? Weil er vor einem reichlichen Jahr von uns „gegangen“ ist – wohin eigentlich? Er wurde ja in Nairobi geboren, der Hauptstadt des einstigen deutschen Protektorats. Seine Sängerkarriere begann 1967. Freilich hat er in seinem Schlager mit dem Schwert nicht vom Tod gesungen, sondern von der Liebe, einer Liebe, die eben gerade zu Ende gegangen war und der, so weiß er zu singen, eine neue Liebe folgen wird. Woher hatte dieser Mann das Wissen? War er mit Fünfzig schon so weise, dass er sich in den Wechselfällen des Lebens auskannte? Dabei war er doch seit 1964 mit ein und derselben Frau verheiratet. Manch einer ist auch mit Sechzig noch nicht so schlau und gelassen wie „Die Stimme des Herzens“, wie ihn seine deutschen Fans in Ost und West nannten.

Aber die letzten 80er Jahre sind eben nicht die heutigen 20er. Jetzt hat keiner mehr Geduld und schon gar nicht Zeit. Und zuhören kann auch keiner mehr. Da muss man sich nicht wundern, wenn das mit der Verständigung nicht mehr klappen will in dieser Welt, mal von den vielen englischen Brocken in unserem Säch‘sch abgesehen. Nicht richtig deutsch sprechen können, aber englisch quatschen! Roger hat zwar auf Deutsch gesungen, aber sprechen und schreiben in dieser Sprache konnte er nie so richtig. Schwamm drüber – wer kann das schon?

Das ist ein Kommen und Gehen! Man kennt das ja, bei manchen ist man froh, dass er gegangen ist. „Geh mit Gott – aber geh endlich!“, komplementierte meine Mutter des Öfteren Besuch aus der Wohnung, die es sich gar zu gemütlich bei uns eingerichtet hatten. Verlässt aber einer seinen Posten, werden zumeist alle Brücken abgebrochen. Der Neue glaubt wie selbstverständlich, gleich alles anders machen zu müssen, und wenn nur die Fassade gestrichen oder das Logo getauscht wird. Warum kann nicht mal etwas so bleiben, wie es ist? Wieso glauben alle, sich immer beweisen zu müssen? Wer treibt sie eigentlich? Sie selbst…?

Sicher, mitunter ist eine Trennung mit Schmerz verbunden. Man verliert einen liebgewordenen Menschen, ein angenehmes Ereignis geht zu Ende. So aber ist des Lebens natürlicher Gang. Das Schwert ist dafür ein unbrauchbares Instrument. Die Brücken sind das Wertvolle, was wir haben, die sollten erhalten und sorgfältig gepflegt werden, meint

Euer Motzi

Identität als Existenzgrundlage

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:11

Detlef Reinemer zum 80.Geburtstag

.

Detlef Reinemers Werk gleicht einer existentialistischen Temperamentenlehre, voller Unversöhnlichkeit gegenüber dem Schicksal der Sterblichen. In einer Mischung aus expressiv vorgetragenem prometheischen Trotzgestus und schonungslos konstatierendem Realismus sieht er dem Tod ins Auge.

I.

Hinter dieser prometheischen Widerstandshaltung trotz Aussichtslosigkeit steckt die Überzeugung, dass in der Existenz des Menschen mehr steckt als nur die Summe seiner historischen Seinsweisen. Der Philosoph Otto Friedrich Bollnow hat dies, wie folgt, auf den Punkt gebracht: „Die Existenz bedeutet jenen innersten Kern des Menschen, der auch dann noch übrig

bleibt, ja dann erst richtig erfahrbar wird, wenn alles, was der Mensch in dieser Welt besitzen und an das er zugleich sein Herz hängen kann, ihm verlorengeht oder sich als trügerisch erweist.“ (1953). Reinemer demonstriert diesen Sachverhalt durch Sockel- und Ständerkonstruktionen, die er für seine Skulpturen und Plastiken anfertigt. Vordergründig zum Zwecke ihrer Präsentation und Rahmung konzipiert, in gewisser Weise also Behausung, bewirken sie tatsächlich das genaue Gegenteil. Sie wirken fragil und instabil, durch den Zahn der Zeit angegriffen, in ihrer Materialität und Maßstäblichkeit zu den präsentierten Kunstwerken dissonant, dazuhin disproportioniert.

II.

Entsprechend wirken Reinemers Geschöpfe in einer bewußt feindlichen’

Präsentation auf sich allein gestellt, unbekleidet, nackt. Und auf einmal wird ihr innerster Kern, ihre Identität offenbar. Die Podeste, Sockel und Ständer werden zu Altären, auf denen die Opfer erst sichtbar werden. Reinemers Ketzer, Außenseiter und Narren, seine Panzerköpfe und Totenschädel bewahren so ihre Würde, die man ihnen zu nehmen suchte. Diese generiert sich nicht unerheblich auch durch die Wahl der künstlerischen Mittel. Reinemer entwickelt die Identität seiner Kunstwerke stets über die Wirkung der Materialien, mit denen er arbeitet. Sie sind Teil seiner gesetzten Inhalte. So hat er zum Beispiel den noch in sich ruhenden, fromm ergebenen Hiob I in die große, ruhige Form eines abgerundeten Steins gebunden, den kranken Hiob II hingegen aus verschiedenfarbigen Keramikteilen reliefartig geschichtet, porös und zerbrechlich, für den wütenden, zum Protestschrei ansetzenden Hiob III dagegen scharfkantiges Porzellan verwendet.

III.

Im szenischen Geschehen von Reinemers Kunst verbinden sich drei Raumqualitäten: der lastende Außenraum in seiner bedrückenden Unendlichkeit, das sich in diesem und gegen diesen formierende Volumen der Skulpturen und Plastiken und schließlich die Strahlung des Materials als vorgefundene qualitative Binnenkomponente, gleichsam inhaltlich aufgeladener, materialer seelischer Innenraum. Dies alles verbindet sich für Detlef Reinemer zur „geheimen Botschaft“, so der Titel einer seiner jüngeren Objektsituationen, zur geheimen, hermetisch verschlossenen Botschaft, die er über das schöpferische Spiel seiner Kunst transportiert.

IV.

Nun feierte auch Detlef Reinemer seinen 80. Geburtstag. Von seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern an der HfBK Dresden hoch geachtet, den Radebeulern besser bekannt als Schöpfer des „Schnecks“, einer monumentalen Kopfplastik, die als einer der Höhepunkte des Wein- und Kunstwanderwegs am Radebeuler Hermannsberg die historische „Steinerne Schnecke“ krönt. So, wie der „Schneck“ mit ruhiger Gelassenheit über das Elbtal blickt, hat auch Detlef Reinemer im Alter zu asiatisch anmutender Ruhe gefunden, zu einer Art energetischen Offenheit: Ziel und Ankunft ungewiss.

Rainer Beck

25 Jahre Weingut Schabehorn in Meißen

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:10

Steffen Schabehorn, ein Meißner Winzer mittleren Alters, hatte immer schon ein bißchen mit Weinbau zu tun, auch wenn er eine andere Berufsausbildung gehabt hatte. Bereits 1983 gab es erste Versuche, Wein im Radebeuler Grundstück seines Großvaters anzubauen. Sein Ururgroßvater, Carl Arendts, königlicher Hofgärtner, betreute die Weinanlage unterhalb der ehem. Bussard-Sektkelterei in Niederlößnitz. Er wurde 1. Vorsitzender des Obst- und Weinbauverbandes der Lößnitz, hatte nach 1885 Verdienste als Reblausinspektor und kümmerte sich um pilzresistente Reben für die Wiederaufrebung, was ihm im Volke den ehrenden Namen „Vater Arendts“ einbrachte. Der Urgroßvater Karl Leopold Arendts wurde Architekt und arbeitete zeitweise bei den Baumeistern Gebr. Große in Kötzschenbroda und später in Dresden. Mit diesen Verbindungen zu Radebeul, kann auch mal ein Meißner Weingut in der Vorschau vorgestellt werden, dachte ich mir.

1994 fing Steffen Schabehorn, ein gelernter Schlosser, mit dem Kauf eines Weinbergs in Meißen als Quereinsteiger in diesem Fach an. Das Weingut wurde in einem Sörnewitzer Dreiseithof unterhalb des Boselfelsens eingerichtet, wo auch Winzer- und Keltereibedarf angeboten wurde. Noch bis 1998 wurde der Einhektarbetrieb als Nebenerwerb betrieben. bewirtschaftet. Dieses Weingut wurde u.a. infolge des Hochwassers 2002 aufgegeben.

Nach einer Vergrößerung der Anbaufläche auf 2,4 ha konnte dann 1999 das Weingut Schabehorn eröffnet werden – darauf bezieht sich das o.g. Jubiläum. Von den Elbhochwassern 2002 und 2013 war es sehr stark betroffen und erholte sich davon nur schwer. 2006 /07 erwarb er einen der ältesten Weinberge (erste Erwähnung 1161!) am „Proschwitzer Katzensprung“ in Zadel und hatte damit eine bewirtschaftete Fläche von 3 ha erreicht. Hier stellte sich aber heraus, dass diese Lage deutlich von Trockenheit betroffen war, vielleicht weil unterhalb einer der alten Syenitsteinbrüche liegt. 2008 schließlich erwarb Schabehorn noch eine Weinfläche in Kötitz an der Elbe, womit die Gesamtfläche auf 3,5 ha stieg. Mit einer flachen Weinfläche bei Kleinzadel erhöhte sich seine Fläche für den Weinanbau nochmals auf 4,8 ha und erreichte damit ein vorläufiges Ende. Er hat somit Anbauflächen in der Steillage, im Hochland und in Elbnähe. Etwa drei Viertel machen verschiedene Weißweinsorten und ein Viertel der Rotwein aus – die Mischung macht`s, sowohl der Lagen, als auch der Sorten. Es ist Steffen Schabehorns Erfahrung, was sich wo am besten anbauen lässt und wie sich das auf die Ernte und letztlich auf seinen Gewinn auswirkt.

2013 kam das Herrenhaus des ehem. Weingutes Deutschenbora, Dresdner Straße 72, in Meißen in seinen Besitz. Hier ist später eine Nutzung als Verkaufsbüro und vielleicht auch ein Ausschank geplant. Auf dem Plateau des Spaargebirges ergab sich dann schließlich mit dem Kauf eines Teils (der Teil von Anfang des 20.Jh.) des Wasserhochbehälters der Stadt Meißen, Boselweg 49, die Möglichkeit hochwassersichere Keller einzurichten. Daneben besteht aber der neuere Teil des Hochbehälters weiter im Sinne der Wasserwirtschaft. Am alten Behälter müssen schon noch ein paar Umbau- und Gestaltungsaufgaben gelöst werden. So sollte das etwas nüchterne Funktionsgebäude über den vier tunnelartigen Kellern wieder ein Mansarddach nach altem Vorbild erhalten und die Eingangssituation einladender gestaltet werden.

Es gibt bei Herrn Schabehorn derzeit viele Ideen, zunächst muss aber die Gütertrennung nach persönlichen Problemen noch vollständig abgewickelt werden – sicherlich keine leichte Aufgabe. Ursprünglich sollten auch die erwachsenen Kinder eine Stelle im Weingut erhalten – der Sohn hatte eine Winzerlehre und die Tochter nach einer Küferlehre noch ein Studium für Önologie und Weinbau absolviert – was was nun noch unklar ist. Diese Ideen und Probleme müssen erst mal durch gute Ernten von den Anbauflächen abgesichert werden, ehe das eine oder andere eine bauliche oder funktionelle Lösung finden wird.

Selbstverständlich hatte das Weingut Schaberhorn auch unter dem Aprilnachtfrost in diesem Jahr oder unter Hagel, Starkregen oder langer Trockenheit in anderen Jahren zu leiden gehabt. Davon waren aber andere Elbtalwinzer gleichermaßen betroffen gewesen. Insgesamt sieht es mit dem Wein recht gut aus, wenn man oben auf dem Wasserbehälter stehend in die Runde schaut – man blickt nach drei Seiten auf geordnete Rebzeilen des ehem. Domprobstberges fast bis zum Horizont. Mit etwas Fantasie glaubt man hier mitten in der Toskana zu stehen, wo es ja auch Wein geben soll!

Der Wein wird im Weingut Schabehorn sowohl in Holzfässern, als auch in Stahltanks ausgebaut. Dann kommt er in die Flaschen, wird mit Naturkork verschlossen, etikettiert und geht in den Verkauf. So z.B. im Schabehorn-Verkaufsstand auf dem Herbst- und Weinfest 2024 in Radebeul.

Im persönlichen Gespräch am 2. Oktober 2024 erfuhr ich, dass er da neben vielen anderen Winzern wieder einen guten Umsatz machen konnte. Inzwischen habe ich Zuhause mit einem 19er Bacchus vom Weingut Schabehorn eine Weinprobe durchgeführt: ein sehr guter Tropfen.

Zum Wohl und auf die nächsten 25 Jahre, ich wünsche gutes Gelingen!

Dietrich Lohse

PS: Als das Weingut Schabehorn noch unter der Bosel lag, war dieses das Titelbild für die Vorschau im Juli 2008 gewesen mit einem Kurztext von Sascha Graedtke.

Lust auf Tanzen – Ein Verein stellt sich vor:

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:09

Die Tanzsportabteilung des Moritzburger Sportvereins 1990 e.V.

Wer ahnt denn als Nichtinsider, wenn er am Ortseingang Moritzburg die Gleise der Kleinbahn auf der Schlossallee kreuzt, dass hinter den in die Jahre gekommenen Mauern des ehemaligen Gasthofs Lindengarten vielfältiges kulturelles Leben stattfindet?

Neben Musikschu|e, Karnevalsverein und seit 2024 sogar einem Jugendclub beheimatet der Saal des Gebäudes u.a. die Trainingsstätte der Tanzsportabteilung (TSA). Wie das Logo schon ahnen lässt, handelt es sich hier um Gesellschaftstanz. Viele von uns haben in der Tanzstunde oder in aufbauenden Kursen Tango, Jive, Cha-Cha-Cha und Wiener Walzer getanzt und diese Zeit in guter Erinnerung.

Die TSA wurde im Februar 2000 von einigen Tanzbegeisterten aus der Taufe gehoben. Die ldee war, Tänzer aus Moritzburg und Umgebung zur gemeinsamen Pflege dieses Hobbies zu vereinen. Mittlerweile kommen die Mitglieder der TSA auch aus Radebeul, Coswig und Dresden.

Der Unterschied zu einer Tanzschule ist, dass man hier keinen Kurs bucht, sondern Mitglied wird und damit die gebotenen Trainingsmöglichkeiten nutzen kann. Es gibt Angebote mit Trainer, aber auch freies Training, wo man das Gelernte für sich ausprobieren und festigen kann. Alles kann – nichts muss, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass man schnell Feuer fängt. Höhepunkte des Trainings sind Tanzsport – Wochenenden, meist im Sportpark Rabenberg im Erzgebirge, wo sich besondere Trainingserfolge und ein schönes Miteinander einstellen.

Der Verein wird seit Jahren von den exzellenten Tänzern Madeleine und Boris Rohne aus Leipzig trainiert. Diese widmen sich sowohl dem Breitensport als auch den Turniertanzpaaren. Nun lesen Sie immer wieder den Begriff „Sport“.

Ja, das ist sicher ein gewisser Unterschied zum Tanzen an einer Tanzschule. Für die Tänzer hier steht je nach persönlichem Anspruch schon das Trainieren im Vordergrund. Und das nutzen die Breitensportler für ihre Freude und Fitness, die Turnierpaare bereiten sich damit auch auf Wettbewerbe und Meisterschaften vor. Das Turniergeschehen ist wieder eine eigene Welt mit Leistungsstufen und Altersklassen. Wer darauf Lust hat, wird von den erfahrenen Mitgliedern und dem Sportwart des Vereins unterstützt.

Und die Mehrzahl unserer Mitglieder hat darauf Lust. Gerade bei der im September 2024 stattgefundenen Sächsischen Landesmeisterschaft in Weinböhla wurden gute Plätze belegt und in zwei Klassen sogar der Titel des Landesmeisters errungen. Welches Tänzer- oder Publikumsherz schlägt nicht höher, wenn die Musik erklingt und die Paare in eleganter Kleidung und souveränen Bewegungen ihr Können zeigen. Aber wie gesagt, alles kann – nichts muss.

Der Verein möchte hiermit auch die Gelegenheit nutzen, bekannt zu machen, dass gerade im Breitensport noch freie Kapazitäten vorhanden sind. Wer als Erwachsener mit Lust schon den einen oder anderen Medaillenkurs an der Tanzschule belegt hat, hätte hier Gelegenheit, daran sportlich anzuknüpfen. Im Breitensport wird sowohl Standard als auch Latein getanzt. Das Training des Turniersports ist auf die Standardtänze beschränkt.

Tanzen ist ein schönes Hobby im Paar und mancher hat schon mal gedacht „man müsste mal wieder …“. Wo lassen sich im Paar in einem gemeinsamen Hobby schöne Bewegung, Sport, Geselligkeit und tolle Veranstaltungen vereinen? Und für die, die vielleicht Lust haben, sich mal anzuschauen, ob das für sie etwas wäre, besteht die Möglichkeit der kostenfreien „Schnupperstunde“. Das dazu geeignete Training wäre montags. Die Turnierpaare beginnen 19 Uhr, die Breitensportpaare 20.30 Uhr. Sie denken „so spät“? Ich verrate Ihnen meine Erfahrung: vorher kommt einem dieser Gedanke, danach freuen sich Körper und Geist über diesen schönen Tagesabschluss.

Übrigens, da Sie jetzt Insider sind: wenn Sie am Ortseingang Moritzburg die Gleise der Kleinbahn auf der Schlossallee kreuzen, wissen Sie nun, dass hinter den in die Jahre gekommenen Mauern des Lindengartens im Saal getanzt wird. Vielleicht trauen Sie sich, das dort mal anzuschauen und eventuell sogar mitzutanzen.

Im Namen des Vereins Michael Mitzschke

Die TSA hat auch eine Internetseite, wo weitere Informationen und die Ansprechpartner ersichtlich sind:

Weißes Roß

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:08

Geschichten aus der Kindheit – (Teil 4/12)

November und Advent

Der November war für uns Kinder vom Totensonntag geprägt, zumal wir wussten, dann kam der Advent. Wenn wir zu Heyls in die Gärtnerei kamen, stand Frau Heyl in dem kleinen Aufenthaltsraum, dicht umgeben von Fichtengrün, Zapfen und Statizen und fertigte seit Tagen meisterhaft Kränze und Grabsträuße an. Immer noch habe ich den würzigen Geruch des Bindegrüns in der Nase. Wir durften helfen, die braunen Käppchen von den Weidenkätzchen abzuziehen, die Vater Heyl von hinten aus dem Garten brachte. Silbrig glänzend kamen die Kätzchen aus ihrer Hülle. Am Sonnabend vor dem Totensonntag und am Sonntag selbst halfen wir mit, die Kränze und Gebinde mit dem Handwagen zum Friedhof zu schaffen. Dort wurden sie von Vater Heyl mit klammen Fingern an den Mann gebracht. Der Ostwind pfiff am Totensonntag schon eisig.

Das kriegten wir auch mit, wenn wir mit Oma hinüber nach Kaditz gingen. Durch den Grabkranz wurde ein Spazierstock gesteckt und Wolfgang und ich fassten jeder an einem Ende an. Oma trug das Herz aus blaugrünen Rentiermoos, das sie extra bei Frau Heyl bestellte und das mir besonders gut gefiel. Auf dem Heimweg sahen wir die Wintersonne hinter den Türmen von Niederwartha glühend rot untergehen und Oma sagte dazu: „Die Englein backen schon, seht wie der Backofen glüht.“ Das gab ein kribbeliges Gefühl der Vorfreude auf die kommende Adventszeit.

Wenn ich an die Adventszeit bei uns im „Weißen Roß“ denke, dann war es in den niedrigen Räumen besonders heimelig. Wir konnten es kaum erwarten, bis die Kiste mit den Adventssachen aus der Bodenkammer geholt wurde. Freudig wurde jeder Räuchermann, Engel und Bergmann, der Nußknacker mit der langen Nase und der Adventskranz wieder begrüßt. Alles wurde am alten Platz aufgebaut und Muttel steckte Fichtenzweige hinter die Bilderrahmen, die dann natürlich furchtbar nadelten.

Es war Tradition, dass am ersten Adventstag Heyls Kinder rüber kamen und wir am zweiten Advent hinüber gingen. Auch bei Heyls war die Stube adventlich geschmückt und über allem lag ein zarter Räucherkerzenduft. Die heutigen Räucherkerzen stinken in der Regel. Jedes Kind hatte bei uns in jedem Jahr immer seine besondere Tasse, es waren Mokkatässchen verschiedener Art. Meins war einem grünen Blatt nachgebildet und ich liebte es sehr. Zum Lichterschein gab es Adventsplätzchen und Kakao und danach wollten wir immer wie in jedem Jahr – von Muttel vorgelesen – Peter Rossegers „Wie ich die Christtagsfreude holen ging“ anhören. Gewissenhaft wurde an jedem Adventssontag ein Licht mehr angezündet und wenn vier Kerzen endlich brannten, dann war Weihnachten da.

Vater bastelte mir einmal ein ziemlich großes Hexenhaus, Ausschneidebogen waren damals besonders in Mode. Muttel stellt für jedes von uns Kindern ein geheimnisvolles Glas ins Fenster der Kinderstube.

Es war streng verboten, die Hütchen hoch zu heben, denn darunter sollten in aller finsterer Ruhe die Hyazinthenzwiebeln keimen. Zuerst entdeckten wir zarte Würzelchen im Glas, die immer voller und länger wurden. Hob die Hyazinthe ihr Hütchen selbst empor, konnte es abgenommen werden. Ein Blütenwunder in Rosa, Weiß und Blau zur Weihnachtszeit. Wie war unsere Kindheit angefüllt mit kleinen Wundern, bereitet von der Liebe aller, die um uns waren.

So ging der November unserer Kinderzeit in den Weihnachtsmonat über.

Christa Stenzel/ Christian Grün

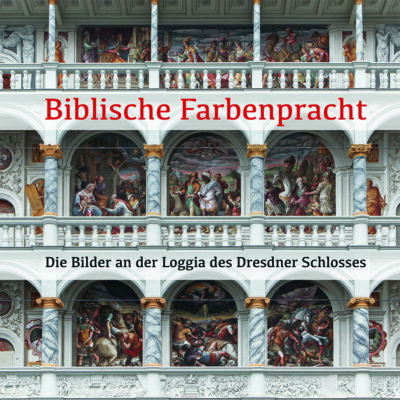

Biblische Farbenpracht

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:07

Seit nunmehr mehreren Jahrzehnten wird die Rekonstruktion des im 2. Weltkrieg zerstörten Residenzschlosses in Dresden mit großer Energie und Leidenschaft vorangetrieben. Nach Vollendung zahlreicher Innenräume, erhält nunmehr der große Schlossinnenhof mit seiner imposanten Scraffito-Ausschmückung seinen letzten Schliff. Ein Höhepunkt, ja gewisserweise Schlussstein, stellen die wiederhergestellten Fresken der Loggia dar.

Seit Ende 2023 leuchtet sie wieder in vollem Glanz: die biblische Farbenpracht der Fresken an der Loggia im Hof des Dresdner Residenzschlosses. Wie vor über 450 Jahren ist man geblendet vom Reichtum des dekorativen und malerischen Schmucks, überwältigt von einer Fülle an Motiven und Geschichten.

Wieso ist hier so prominent ein Weihnachtsbild dargestellt, weshalb erscheint oben rechts ein Kamel, wovor scheute das Pferd unten in der Mitte und was bedeuten die kriegerischen Szenen auf den schmalen Reliefs?

Unweigerlich stellen sich bei näherer Betrachtung Fragen nach Inhalt, Idee und Konzept, aber auch danach, wie es denn dazu gekommen ist, dass diese so überraschende Schaufassade im Inneren der weitläufigen Residenzanlage der sächsischen Kurfürsten nach jahrhundertlangem Nichtexistieren wiedererstanden ist.

Darauf gibt der vorliegende Band profunde Antworten und stellt Geschichte und Gegenwart der Bilder vor. Mit Beiträgen von Ulfrid Kleinert, Marius Winzeler und Matthias Zahn.

Sascha Graedtke

Das Buch ist ist im NOTschriften Verlag Radebeul erschienen. Das Buch im Hardcover hat 88 Seiten, ist durchgehend farbig bebildert und kostet 16,90€. www.notschriften.com

Neues „Musik Festival Radebeul“ fast schon Tradition

Fr., 1. Nov.. 2024 – 00:04

Ein Gespräch mit dem Violinisten und Kultur-Initiator Albrecht Menzel

Lieber Herr Menzel, Ihre Wurzeln liegen in Radebeul. Durch welche Impulse sind Sie zur Musik, zur Geige gekommen, und wann war Ihnen klar, dass Sie das Musizieren hauptberuflich ausüben wollen?

Da bin ich ganz natürlich nach und nach hineingewachsen. Richtig angefangen, Musik zu machen, habe ich in Radebeul an der Musikschule mit vier Jahren. Meine liebevolle Lehrerin hat auch in den Ferien mit mir gearbeitet. Geliebt habe ich Musik und die Violine schon immer. Das hat sich über all die Jahre bewahrt und mich auf besondere Weise bis zum heutigen Tage getragen.

Welche Persönlichkeiten aus der Musikwelt waren bzw. sind für Sie prägend?

Ganz besonders die Zusammenarbeit mit Maestro Kurt Masur im Mendelssohn Violinkonzert e-Moll Op. 64. Da war ich 19 und er bereits über 80. Ich erinnere mich genau an den Moment, als er mich zur Probe abholte, mir die Hand gab, und an seinen menschlichen Umgang mit dem Orchester. Für immer ein großes Vorbild.

Auch die vielen Konzerte und Tourneen mit Anne-Sophie Mutter waren ein Meilenstein. Sie nimmt regen Anteil an der Entwicklung des Festivals in Radebeul, das freut mich natürlich ganz besonders. Unter der Leitung von Joana Mallwitz und Vasily Petrenko zu spielen, z.B. mit dem London Philharmonic Orchestra waren ebenfalls eindrückliche Erlebnisse.

Sie sind Jahrgang 1992. Für Ihr vergleichbar junges Alter sind Sie weltweit schon beachtenswert Rumgekommen. Welche Orte waren Ihnen besonders wichtig?

Radebeul und Wien. Radebeul ist Zuhause, Familie und Heimat. In Wien habe ich viele Jahre studiert und verbringe immer noch regelmäßig sehr viel Zeit dort. Diese Interviewfragen beantworte ich zwischen Konzerten im Wiener Stephansdom…

Sie haben die Ehre als Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben die Stradivari „Lady Hallé, Ernst“ aus dem Jahr 1709 spielen zu dürfen. Was macht die Besonderheit dieses Instruments aus?

Es ist einfach ein wunderschönes Instrument mit unglaublicher Historie. Meine Geige hat schon mit Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin und vielen weiteren berühmten Musikern wie dem Geiger Heinrich Wilhelm Ernst auf der Bühne gestanden und musiziert. Nun darf ich sie schon seit vielen Jahren spielen und behüten.

Haben Sie Lieblingskomponisten und besonders liebgewonne Stücke? Gibt es für Sie Literatur, die Sie an technische Grenzen führt?

Ich kann mich sehr schnell für viele Komponisten und verschiedene Musikrichtungen begeistern. In der Klassik liebe ich besonders Robert Schumann und Johann Sebastian Bach. Für alle technischen Grenzen gibt es in der Musik bzw. auf dem Instrument die entsprechenden Lösungen. Diese gilt es zu finden.

Dem Radebeuler Publikum sind Sie insbesondere durch das von Ihnen ins Leben gerufene „Musik Festival Radebeul“ seit 2021 bekannt geworden. Wie kam es zu diesem Projekt? Haben Sie hierfür Sponsoren gewinnen können?

So ein Festival steht auf sehr vielen Beinen. Neben der Unterstützung meiner Heimatstadt Radebeul, der Sparkasse Meißen und weiteren Förderern, trägt uns natürlich vor allem unser Publikum und ganz viel ehrenamtliches Engagement. Begonnen hat alles mit einem einzelnen ausverkauften Konzert in der Friedenskirche, nachdem ich entschied, im darauffolgenden Jahr ein Festival zu gründen. Ich habe einen sehr breit gefächerten Ansatz, was die Auswahl der Musikwerke, Beiträge zur allgemeinen Bildung bzw. Musikvermittlung, spezielle Projekte innerhalb des Festivals anbelangt und bin sehr glücklich darüber, dass jede Veranstaltung des Festivals einen wirklich ganz individuellen Charakter hat. So ist das Musik Festival Radebeul eine neue und gern angenommene Facette geworden, die sich vor dem Herbst- und Weinfest wunderbar in den Kulturkalender einfügt. Radebeul an den Weinhängen ist ein wunderschönes Ziel. Mit unseren Spielorten und Programmen ist sehr viel Abwechslung zu erleben, von der rustikalen Fabrikhalle übers Weingut bis hin zum Güterboden oder den Kirchen der Stadt.

Sie haben mit Ihren Sommerkonzerten in Radebeul Begeisterung hervorgerufen. Jetzt gibt es erstmalig eine Winter-Edition. Was dürfen wir hier erwarten und welche Pläne haben Sie für das kommende Jahr?

Die Winter-Edition gibt’s am 14.12. um 16 Uhr im Historischen Güterboden mit einem großen Abend der romantischen Klaviertrios von Schumann, Chopin und Mendelssohn. Dabei sein werden zwei international erfolgreiche Künstler, die beide bereits beim Festival zu hören waren – Sandra-Lied Haga am Cello und Joseph Moog am Klavier. Das Konzert ist beinahe ausverkauft. Solche musikalischen Winterabende gemeinsam mit dem Publikum zu verbringen, scheint mir eine schöne Tradition werden zu können.

Das Programm des Musik Festival Radebeul für das kommende Jahr ist in den Grundzügen bereits fertig. Zusätzlich zu den Musikbeiträgen wird es auch wieder internationale Gäste geben, welche ergänzende Beiträge zu musiknahen Themen geben werden. Einblicke und Hintergründe sind interessant und berichtenswert! Ein wichtiger Aspekt des Festivals ist diese Art der Vermittlung von Musik. Jedes Konzert wird an einem anderen Spielort in unserer Stadt stattfinden und die Musiker des Festivals werden auch wieder Kinder in einer Schule besuchen.

Sie sind als Musiker weltweit unterwegs. Haben Sie dennoch berufliche Träume und Wünsche die bisher unerfüllt blieben?

Ich habe vor allem sehr viele Ideen, die es noch umzusetzen gilt…

Herr Menzel, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre Ideen und Projekte alles Gute!

Das Interview führte

Sascha Graedtke

Programmhinweis:

Samstag, 14.12.2024 | 16 Uhr | 35€

Konzert WE | WINTER-EDITION

Musikalischer Winterabend

HISTORISCHER GÜTERBODEN

TSW, neben dem Bahnhof Radebeul Ost, Am Alten Güterboden 3, 01445 Radebeul

Robert Schumann: Klaviertrio op. 110 g-Moll

Frédéric Chopin: Klaviertrio Op. 8 g-Moll

Felix Mendelssohn: Klaviertrio Nr. 1 d-Moll Op. 49

Albrecht Menzel, Violine

Sandra Lied Haga, Violoncello

Joseph Moog, Klavier