Ingo Kuczera in seinem Atelier auf der Gartenstraße, 2001, Foto Thomas Adler

Zum 60. Geburtstag und 20. Todestag des Radebeuler Malers Ingo Kuczera

Den Schwerpunkt der Gedenkausstellung in der Radebeuler Stadtgalerie bilden die Werke der großzügigen Schenkung von Ingo Kuczeras Erbengemeinschaft an die Städtische Kunstsammlung Radebeul. Eine Ergänzung erfolgt durch Leihgaben aus vier privaten Sammlungen.

Die Kunstexponate umspannen den Entstehungszeitraum von 1984 bis 2004. Gezeigt werden Bilder, Grafiken, Objekte, Entwürfe, Illustrationen, Modelle und Dokumente. Aber auch Alltagsgegenstände wie Ingo Kuczeras Garderobe mit Kutte und Schal sowie sein roter Wasserkocher beleben die Präsentation.

Die Zeit, in der ich Ingo Kuczera unmittelbar und recht intensiv erlebt habe, war relativ kurz. Zunächst hatte ich ab und an eigenwillige Bilder und Zeichnungen von ihm bemerkt. Erstmals war das 1991 im Café Color auf der Gartenstraße, welches der Kulturjournalist Wolfgang Zimmermann betrieb. Dass Ingo dort ausstellte, lag nahe, befand sich sein Wohnatelier doch ebenfalls auf der Gartenstraße.

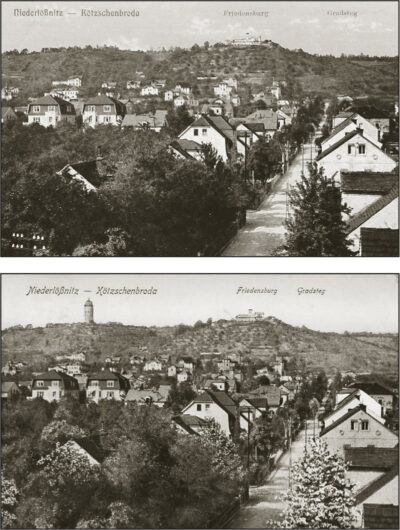

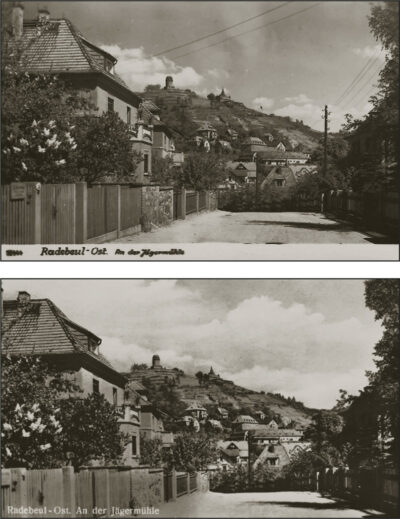

Die Elbe bebaut die Berge um Radebeul“, 1999, Tempera, Repro: Archiv Baum

Ohne Titel (männliche Halbfigur, Kopf, Baum) 2001 Gouache, Faserstift, Repro: Archiv Baum

Den Künstler Ingo Kuczera habe ich als Person bewusst wahrgenommen, nachdem die Radebeuler Stadtgalerie 1997 am neuen Standort in Altkötzschenbroda wiedereröffnet wurde. Von 1998 bis 1999 sowie von 2001 bis 2002 wurden für Ingo Kuczera Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) in der Stadtgalerie bewilligt.

Er selbst verstand sich als Bindeglied zwischen städtischer Galerie und Künstlerschaft. Maßgeblich wirkte Ingo Kuczera an der Konzipierung und Realisierung der thematischen Sommerprojekte mit. Dazu gehörte auch die Gestaltung des Galeriehofes als eine Art Open-Air-Galerie. Dafür sind viele Bilder auf großformatigen Sperrholzplatten entstanden, welche allerdings immer wieder übermalt wurden.

Angeregt zum Ausstellungstitel „Wandlungen“ hatte uns ein Tafelbild, welches Ingo auf eine – der bereits erwähnten großformatigen Sperrholzplatten – gemalt hatte. Beim Abbau des alten Schuppens im Galeriehof wurde es wiederentdeckt. Allen bisherigen Übermalungs- und Entsorgungsaktionen zum Trotz, hatte es sich in Funktion einer Schuppentrennwand erhalten und fand schließlich im Depot der Kunstsammlung einen sicheren Platz. Dessen Präsentation im Rahmen einer Ausstellung erfolgt nunmehr zum allerersten Mal.

Am 25.8.2000 schreibt Ingo in sein Tagebuch: „Arbeite seit 1 Woche an 5 Bildern für den Galeriehof. Gutes Gefühl!!! Sonne scheint, Kaffee kocht, Farbe wird bezahlt und alle sind gespannt und anteilnehmend – wie ich.“.

Im Jahr 2002 stand das thematische Gemeinschaftsprojekt unter dem Motto „Radebeul – total global?“. Die Eröffnungsveranstaltung begann im Bahnhof Radebeul-West. Eine Harfenistin und der Saxofonist Micha Schulz musizierten zur Verwunderung der Fahrgäste auf den Treppen zu den Bahnsteigen. In den heute nicht mehr begehbaren Tunnel hängten wir Textbahnen von Ju Sobing. Die Säulen in der Bahnhofshalle wurden mit Bildern von Johanna Mittag verschönt, die dann – letztendlich gestohlen worden sind. Die Verbindungsstrecke zwischen Bahnhof und Galerie hatte Ingo mit bizarrem Schwemmgut aus der Elbe drapiert. Das Ganze mündete natürlich in ein wunderbares Künstlerfest und in der Stadtgalerie war adäquat zur Thematik eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken von 20 Künstlern zu sehen.

Ingo Kuczera fühlte sich wohl und angenommen, was sich auch auf seine Schaffensfreude ausgewirkt hat. Aus der dienstlichen entwickelte sich allmählich eine freundschaftsähnliche Beziehung. Gemeinsam sind wir durch die kleinen Dresdner Galerien gezogen und haben uns über das Gesehene sehr intensiv ausgetauscht. Ingo besaß ein sicheres künstlerisches Urteilsvermögen und eine große Portion hintergründigen Humor. Wenngleich Beuys sein Idol zu sein schien, war er sehr offen für aktuelle Tendenzen in der Kunst. Auch die älteren Künstler wie Wigand, Glöckner, Wittig, Weidensdorfer oder Graf interessierten ihn sehr.

Ohne Titel (Komposition), 2002, Acryl, Gouache, Bleistift, Faserstift, Repro: Archiv Baum

Kuczera, der zunächst eine Schlosserlehre absolviert hatte, war künstlerisch talentiert, daran bestand kein Zweifel und so strebte er die Ausbildung zum

Ohne Titel (Trinker) 2003, Acryl auf Pappe, Bildausschnitt, Repro: Archiv Baum

Bildenden Künstler an. Die Zeichenzirkelzeit in Rathenow war intensiv. Seinem Lehrer Gerhard Hentschel verdankt Ingo ein solides Fundament.

Was zunächst so hoffnungsvoll begann, geriet schließlich ins Stocken. Die Bewerbungen an den Kunsthochschulen in Berlin und Dresden schlugen fehl. Allerdings meinte Claus Weidensdorfer im Nachhinein: Zum Glück! Was hätte ein Künstler wie Ingo dort auch lernen sollen?

Letztlich bekannte sich Ingo dazu, ein Autodidakt zu sein, schließlich hätten van Gogh, Modigliani oder Ebert auch nicht studiert.

Die Erinnerung an Ingo Kuczera schließt die Erinnerung an Dr. Dieter Schubert ein. Schützend hielt er als Amtsleiter für Bildung und Kultur während der ABM-Zeit immer wieder seine Hände über Ingo, der in kein Behördenraster passte! Ingo war ein Nachtmensch. Alkohol diente oftmals als Stimuli, und all das bot reichlich Konfliktpotenzial.

Besonders spannend wurde es, als 1999 im übernächsten Grundstück (Altkötzschenbroda 23) die Werkstattgalerie „Atelier Oberlicht“ eröffnet wurde. Neben Ingo Kuczera gehörten zu der Künstlergemeinschaft zunächst Frank Hruschka, Markus Retzlaff, Nikolai Bachmann, Homayon Aatifi und Julius Hempel. Spiritus Rektor war Frank Hruschka. Er hatte die Intention oder besser gesagt die Illusion, dass Künstler an einem Ort in einer Gemeinschaft arbeiten, sich permanent austauschen, anregen, präsentieren und vermarkten. Was folgte, waren interessante Projekte und nächtelange Diskussionen über Kunst. Wobei Letzteres für Ingo nicht unwesentlich gewesen sein dürfte. Dabei wurde viel geraucht, getrunken und auch gestritten. Von allen sechs Künstlern ist Ingo Kuczeras enger Freund und Kollege, Markus Retzlaff, der Einzige, der bis heute im Oberlicht künstlerisch tätig ist.

Schon die wenigen Auszüge aus dem Tagebuch, lassen Ingo Kuczeras Gefährdung und Verletzlichkeit erahnen. Ingo wollte die Menschen mit seiner Kunst überraschen und anrühren. Sein Credo: Es muss eine Poesie in die Welt! Das ist klar! Liebe und so!

Vor allem Gedichte von Heine, Rilke, Hölderlin und Heym haben ihn sehr inspiriert. In der letzten Zeit spielte er immer wieder Chansons von Edith Piaf.

Ingos psychische als auch körperliche Verfassung war wechselhaft. Seinen 40. Geburtstag feierte Ingo am 3. November 2004 im engsten Kreis und am 6. November folgte eine weitere Feier im “Atelier Oberlicht“, die mit einer Kabinettausstellung neuester Arbeiten verbunden war. Zum Grafikmarkt wiederum, der am 6. und 7. November stattfand, hatte Ingo wohl gar nichts verkauft und war sehr enttäuscht.

Ingo Kuczeras plötzlicher Tod am 10. November 2004 löste große Betroffenheit aus. Künstler wie Peter Graf und Christiane Latendorf drückten ihre Gefühle in sehr berührenden Bildern aus, die ebenfalls in dieser Gedenkausstellung zu sehen sind.

Zu Ingos Beerdigung in Premnitz hatten Angehörige und enge Freunde eine Fahrgemeinschaft gebildet. Der Friedhof erinnerte an einige von Ingos melancholischen Bildern und wirkte auf mich sehr bedrückend.

Schon bald stand die Frage an – Wie weiter? Die bevorstehende Haushaltauflösung mahnte zur Eile. Wir hatten alle keine Erfahrungen im Umgang mit einer solchen Situation. Doch dann geschah Erstaunliches.

Aus den ersten Kontakten, die zu den Angehörigen geknüpft wurden, entwickelte sich ein vertrauensvolles Miteinander. Die Erbengemeinschaft, vertreten durch Antje Zimmermann, erwies sich als umsichtig, aufgeschlossen, zuverlässig und – außergewöhnlich beharrlich. Die Radebeuler Stadtverwaltung wiederum bot personelle und räumliche Unterstützung an. Im Jahr 2005 wurde dann damit begonnen, Ingos Kunstwerke in die Stadtgalerie umzusetzen. In beiden Etagen wuchsen die Bilderstapel beträchtlich. Wie intensiv Ingo gearbeitet hatte, wurde uns erst nach seinem Tode bewusst.

Weit über 4.000 Arbeiten galt es zu sortieren, zu vermessen, zu fotografieren und zeitlich einzuordnen. Geholfen hatten damals u. a. Ingos Partnerin, die Bildhauerin Manuela Neumann, der Maler und Grafiker Markus Retzlaff sowie die Vorsitzende des Radebeuler Kunstvereins Ingeborg Bielmeier.

Ohne Titel (Figuren und Instrumente), 2003, Acryl, Gouache auf Sperrholz, Repro: Archiv Baum

Für das Engagement bei der Erfassung des künstlerischen Nachlasses und für die Erstellung eines Kataloges wurde die Stadt Radebeul von der Erbengemeinschaft mit einer großzügigen Schenkung für die Städtische Kunstsammlung belohnt.

Die Herausgabe des Kataloges erfolgte im Eigenverlag der Stadtgalerie. Mitgewirkt hatten daran: die Druckerei WDS Pertermann, die Versuchsdruckerei von KBA Planeta, die Lößnitzdruckerei und die Artothek Frank Hruschka. Finanzielle Unterstützung kam durch die Stadt Radebeul, den Kulturraum Elbtal, den Förderkreis der Stadtgalerie und das Kunsthaus Kötzschenbroda.

Obwohl nunmehr fast zwei Jahrzehnte vergangen sind, bildete der Katalog für die Gedenkausstellung eine wichtige Arbeitsgrundlage. Tagebucheintragungen des Künstlers sowie Gedanken und Erinnerungen von Freunden, Künstlerkollegen, Angehörigen und Wegbegleitern tragen zum Verständnis des künstlerischen Werkes bei.

Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus verschiedenen Schaffensabschnitten. Während in den frühen Jahren vorwiegend kleinere Formate auf Papier entstanden sind und eine erdige Farbgebung dominiert, verblüfft das Spätwerk durch kompakte Großformate, häufig in gewagten Grün- und Blaunuancierungen. Der Phase des Experimentierens mit abstrakten Elementen folgte die erneute Hinwendung zur erzählerischen Gegenständlichkeit. Steigende, schwebende, fallende Figuren durchqueren surreale Landschaften. Große Formen kontrastieren mit verspielten Details, schmückenden Ornamente und zarte Strukturen. Menschen, Tiere und Pflanzen gehen symbiotische Beziehungen ein. Vor allem Frauen bilden für ihn ein unerschöpfliches Thema. Tiere wie Einhorn, Schwan und Delphin tragen symbolischen Charakter. Aus Ingo Kuczeras Bildern spricht die romantische Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit. Und manche Bilder bergen Geheimnisse, die Geheimnisse bleiben sollten, wie sein Künstlerkollege Peter Graf einmal geäußert hat.

Für die Möglichkeit, dass ich diese Gedenkausstellung maßgeblich mitgestalten durfte, bin ich dem Zweier-Team der Stadtgalerie, Magdalena Pieper und Alexander Lange, sehr dankbar. Viele neue Zusammenhänge haben sich mir dadurch bereichernd erschlossen.

Heinz Weißflog schrieb 2007 in einer Rezension über Ingo Kuczera: „Er war unglücklich im Leben, aber erfüllt in seiner Arbeit, die ihn bis zuletzt trug.“.

Ingo selbst schrieb am 20.3.1997 in sein Tagebuch: „Ich möchte, daß man über meine Bilder einmal sagen kann – sie wären wie ein leiser Abgesang und wie ein letztes Dankeschön an eine versinkende Welt.“.

Ingo Kuczera hinterließ ein starkes eigenwilliges Werk, dass es weiterhin zu ergründen gilt. Ausstellungen fanden nach seinem Ableben in Radebeul, Meißen, Dresden, Medingen, Radeberg, Erfurt und Weimar statt. Zahlreiche Arbeiten wurden in öffentliche Sammlungen übernommen. Allen, die dazu beitragen, dass Ingo Kuczeras Kunst bewahrt wird und in der Öffentlichkeit ihre Wirkung entfalten kann, sei hiermit herzlich gedankt.

Karin (Gerhardt) Baum

Der Ingo-Kuczera-Katalog „Bilderrauschen“ aus dem Jahr 2006 umfasst 128 Seiten und ist während des Ausstellungszeitraumes zum Vorzugspreis von 10 Euro in der Stadtgalerie erhältlich.

Und außerdem:

7.1.-19.1.2025

Ingo-Kuczera- Gedenkausstellung in der Stadtgalerie Radebeul

j

16.1.2025, 19 Uhr

ART ROOM – Film-Projekt „Mit Künstlern im Gespräch“

19.1.2025, 16 Uhr

Kuratorenführung durch die Ausstellung mit Alexander Lange und Karin Baum

3.1.-15.2.2025

Ingo-Kuczera-Gedenkausstellung in der Galerie Hebecker, Weimar