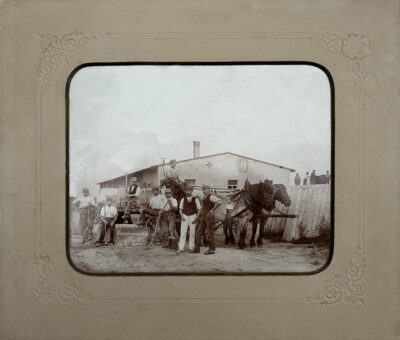

Durch das freundliche Geschenk – ein historisches Foto mit Passepartout – eines Bekannten aus Oberlößnitz, kam die o.g. Frage ins Rollen. Wahrscheinlich hatte er geahnt, dass es nicht leicht sein würde, das Rätsel zu entschlüsseln, aber er hatte es mir wohl zugetraut. Und es verging fast ein halbes Jahr, bis ich das erste Mosaiksteinchen und dann auch weitere fand. Die Fotografie von 1897 bekam langsam einen gedanklichen Hintergrund, die Gedanken wurden allmählich zu „einem Bild hinter dem Bild“. Aber es blieb auch noch Luft für andere, junge Forscher, die auf meiner Theorie aufbauend weiter forschen könnten.

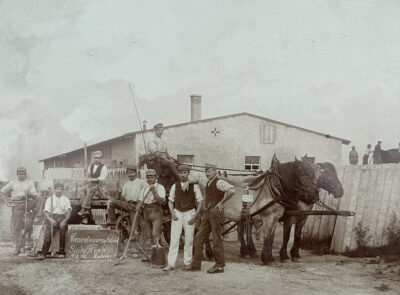

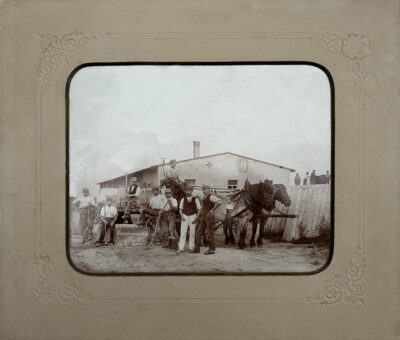

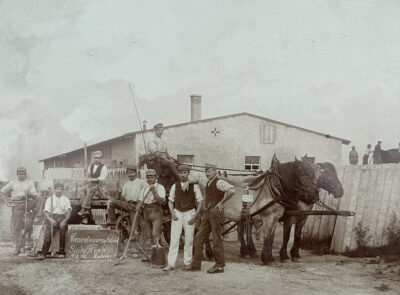

Zunächst zum Foto selbst und dem ersten Eindruck von ihm. Das Foto ist alt, durchaus so alt wie das Datum 14. August 1897 auf der Firmentafel ausweist. Es dürfte mit einer damals üblichen Plattenkamera vom Fotografen Rudolf, (Nachname auf dem Stempel auf der Rückseite nicht erkennbar), angefertigt worden sein. Die Maße des bräunlichen Schwarz-Weiß-Fotos sind 18x22cm und es ist für das Alter von 128 Jahren recht gut erhalten. Ob das Datum des Fotos zugleich die Firmengründung durch Guido Plesch meint, ist eine Möglichkeit. Die sauberen weißen Hemden der Arbeiter und die weiße Hose des Poliers sprächen dafür; die Anzahl der fertigen Betonteile im Hintergrund (es könnten Zaunpfosten sein) jedoch dagegen. Wir erkennen 12 Personen und zwei Pferde, das entspräche einer eher kleinen Firma. Das eingeschossige Gebäude von etwa 7 x 12m Grundfläche ist sehr schlicht, könnte aber durchaus der Firmensitz der „Cementwaarenfabrick“ Guido Plesch gewesen sein, man schrieb damals halt anders. Das Passepartout aus 3mm dicker Pappe ist schon repräsentativ, zum Bild hin schräg geschnitten mit gerundeten Ecken, im Schnitt ehemals vergoldet, hat eine umlaufende Prägung mit 4 Eckmotiven der Neorenaissance. Jedoch zeigt es ein paar Wasserflecken, die wohl von einer längeren Lagerung auf einem feuchten Oberlößnitzer Dachboden herrühren. Das Firmenfoto dürfte ursprünglich im Büro oder dem Zimmer des Chefs gehangen haben. Eine frühere namentliche Beziehung zum Fundort in einem Oberlößnitzer Haus in der Eduard-Bilz-Straße war bisher nicht festzustellen.

Zunächst zum Foto selbst und dem ersten Eindruck von ihm. Das Foto ist alt, durchaus so alt wie das Datum 14. August 1897 auf der Firmentafel ausweist. Es dürfte mit einer damals üblichen Plattenkamera vom Fotografen Rudolf, (Nachname auf dem Stempel auf der Rückseite nicht erkennbar), angefertigt worden sein. Die Maße des bräunlichen Schwarz-Weiß-Fotos sind 18x22cm und es ist für das Alter von 128 Jahren recht gut erhalten. Ob das Datum des Fotos zugleich die Firmengründung durch Guido Plesch meint, ist eine Möglichkeit. Die sauberen weißen Hemden der Arbeiter und die weiße Hose des Poliers sprächen dafür; die Anzahl der fertigen Betonteile im Hintergrund (es könnten Zaunpfosten sein) jedoch dagegen. Wir erkennen 12 Personen und zwei Pferde, das entspräche einer eher kleinen Firma. Das eingeschossige Gebäude von etwa 7 x 12m Grundfläche ist sehr schlicht, könnte aber durchaus der Firmensitz der „Cementwaarenfabrick“ Guido Plesch gewesen sein, man schrieb damals halt anders. Das Passepartout aus 3mm dicker Pappe ist schon repräsentativ, zum Bild hin schräg geschnitten mit gerundeten Ecken, im Schnitt ehemals vergoldet, hat eine umlaufende Prägung mit 4 Eckmotiven der Neorenaissance. Jedoch zeigt es ein paar Wasserflecken, die wohl von einer längeren Lagerung auf einem feuchten Oberlößnitzer Dachboden herrühren. Das Firmenfoto dürfte ursprünglich im Büro oder dem Zimmer des Chefs gehangen haben. Eine frühere namentliche Beziehung zum Fundort in einem Oberlößnitzer Haus in der Eduard-Bilz-Straße war bisher nicht festzustellen.

Guido Plesch und Mitarbeiter, 1897, Foto: unbekannt

Was erkennen wir noch auf dem Bild? Der Chef, Guido Plesch, mit Weste, dunkler Hose und goldner Uhrkette, stützt sich auf den Polier mit weißer Hose – sagt aus, er kann sich auf ihn verlassen. Daneben sehen wir fünf Arbeiter für die Herstellung der Betonteile, möglicherweise Zaunpfosten, einfache Gehwegplatten und Kantensteine. Die Betonherstellung war zu dem Zeitpunkt noch eine recht neue Technologie, vor ca. 30 Jahren, also um 1860, hatte ein französischer Gärtner gerade erst den Beton erfunden. Wir sehen außerdem einen vierrädrigen Tafelwagen mit Kutscher und zwei Arbeitspferden, geeignet für die Auslieferung der Bestellungen. Rechts im Hintergrund sehen wir noch vier Personen an einer Lore. Hierbei könnte es sich um Handlanger handeln, die mit der Lore Sand und Kies als Zuschlagstoffe von einer Grube oder von der Bahn holen. Die Schienen für die Lore sind auf dem Foto nicht zu erkennen. Ein Teil des Gebäudes ist aufgemauert und heizbar (Schornstein) und wahrscheinlich gibt es auch eine Toilette (Lüftungsrohr). Der größere Teil des Gebäudes ist leichter gebaut und hat eine Verbretterung. Elektrischer Strom scheint noch nicht anzuliegen – keine Freileitung sichtbar.

Zur Standortfrage: Radebeul auf dem Firmenschild meint die Altgemeinde Radebeul, also nicht die heutige Stadt Radebeul. Wir müssen den Standort also im Osten von Radebeul suchen. Leider zeigt das Foto keinerlei Umfeld, keinen Lößnitzhang, nicht die Elbe oder die Eisenbahn, kein Nachbargebäude und auch keinen Kirchturm, Dinge, die einen kleinen Hinweis zur Lage des Firmengeländes hätten geben können. Nachdem ich das Buch „Welch ein Reichtum – Industriege-schichte von Radebeul“ von Hartmut Pfeil durchgeblättert und auch vergebens den Autor persönlich gefragt hatte, konnte mir schließlich die Buchhändlerin Frau Sauermann mit ihren antiquarischen Beständen ein kleines Stück weiterhelfen. Der Durchbruch kam dann durch die Befragung einer ehemaligen Kollegin des Radebeuler Stadtarchivs, Frau Fiedler, die mir als gesuchten Standort die Leipziger Straße 73 angab. Man muss nun wissen, dass diese Radebeuler Hauptverkehrsstraße mehrfach umbenannt und dann auch anders nummeriert worden war – nach heutiger Lesart müsste es sich um die Meißner Straße 17 handeln. An der Stelle war auch die bekanntere Firma Koebig (Radebeuler Maschinenfabrik Koebig u. Co.) ansässig gewesen. Ob die beiden Firmen Plesch und Koebig nebeneinander oder nacheinander da existiert haben, wäre noch näher zu untersuchen. Dabei sollte man die Adressen Meißner Straße 17 u. 19 westlich der Autobahnbrücke im Auge haben. Mit den Herren Matthes (Firma für Reinigungsgeräte und Eigentümer des Geländes M. 19) war das derzeit leider nicht zu klären. In der Tiefe des Grundstücks Meißner Straße 19 befindet sich ein in der Kubatur ähnliches Haus wie das Gebäude auf dem Foto, jedoch in Bauart und Details abweichend – es könnte vielleicht ein Umbau sein? Darin arbeitet heute ein Schmiedebetrieb. Als größtes Manko aber erwies sich das voraussichtlich über Jahre geschlossene Radebeuler Stadtarchiv, eine unbefriedigende Angelegenheit! Fast zum Schluss meiner Suche bekam ich dann bei der Kirchgemeinde der Lutherkirche, von Frau Hagen uund einem Kollegen, noch ein paar wichtige Daten zu Guido Plesch und seiner Frau Hedwig zur Verfügung gestellt. Leider existiert das Plesch-Grab auf dem Friedhof Radebeul Ost nicht mehr. Ob die Familie Kinder gehabt hatte, habe ich in der Kürze der Zeit nicht herausgefunden.

Julius Heinrich Plesch, Guido war eventuell eine Abwandlung von Julius, also ein Spitzname, wurde am 19. November 1862 geboren und er starb am 2. März 1916 bei einem Unfall in Dresden. Auf unserem Foto wäre Guido Plesch demnach 35 Jahre alt gewesen, das erscheint glaubhaft. Ob der Betrieb nach 1916 ohne Guido Plesch weiter produziert hat, konnte ich nicht klären. Hedwig Plesch, geb. Drechsel, seine Ehefrau wurde am 22. März 1873 geboren. Sie starb am 22. Juni 1954 in Radebeul. Beide hatten in der heutigen Hauptstraße Nr. 27 in Radebeul gewohnt.

Mein Text kommt wieder mal an ein paar Stellen nicht ohne die Möglichkeitsform – könnte, müsste, sollte – aus, aber anderseits gab es auch Klärungen und etwas Struktur zu einem bislang völlig unbekannten Radebeuler Betrieb. Ich habe vor, das Originalfoto von der Firma Plesch dem Radebeuler Stadtarchiv zu übergeben, d.h., ich hoffe das noch zu erleben. Heute danke ich folgenden Radebeulern herzlich, die mir bei meiner Suche ein Stück weiter geholfen haben: Herrn Dr. Petzholtz (der Geber des Fotos vorangestellt), Frau Sauermann, Frau Fiedler und Frau Hagen (lieferten je ein Mosaiksteinchen).

Dietrich Lohse

Historische Winzerhäuser in Radebeul

Historische Winzerhäuser in Radebeul