28 Stationen, 100 Künstlerinnen und Künstler

28. und 29. Juni 2025

jeweils 13 bis 18 Uhr, Ausnahmen sind zu beachten

Nunmehr zum sechsten Male lädt die Radebeuler Veranstaltungsreihe „Kunst geht in Gärten“ kultursinnige Menschen dazu ein, sich auf eine Entdeckungsreise in Gärten und an besondere Orte der Lößnitzstadt zu begeben.

Maler, Grafiker, Fotografen und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten im überraschenden Wechselspiel mit Natur, Kultur und Architektur. Wandernde Musiker sowie zahlreiche zusätzliche Begleitprogramme mit Kurzkonzerten, Puppenspiel, Lesungen, Performancedarbietungen, Schauvorführungen und Workshops bereichern das Angebot. Alle Mitwirkenden werden ihr Bestes geben und freuen sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

Der Flyer mit dem vollständigen Programm, einem Orientierungsplan und zusätzlichen Hinweisenden ist in der Stadtverwaltung, in allen Kultureinrichtungen, Buchhandlungen und der Tourist-Information ab sofort erhältlich.

STATIONEN

1. Stadtgalerie Radebeul

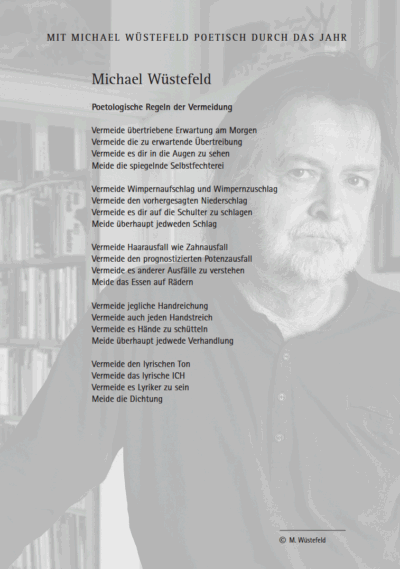

Ausstellung FERMATA

10 Jahre Kunstspuren Radebeul

Im Garten:

SA 15 Uhr Actionpainting mit Klaus Liebscher

SA/SO 13-18 Uhr

Altkötzschenbroda 21

2. Kunsthof Altkötzschenbroda 23

Malerei, Glaskunst, Druckgrafik, Keramikobjekte

Simone Ghin, Markus Retzlaff, Sabine Herrmann

Schaudrucken, Hofcafé, Musik

SA/SO 13-18 Uhr

Altkötzschenbroda 23

3. Garten Gerlinde Queißer

Malerei, Grafik

Max Manfred Queißer

Ständig Kurzkonzerte

SA/SO 13-18 Uhr

Meißner Straße 247

4. KunstWerk Radebeul

Malerei, Zeichnung

Ausstellungen „Gegen das Vergessen“ und „Mein Garten“,

Workshop „Blumen die nie verblüh’n“

Bar, Musik, Liegewiese

Nur SA 13-18 Uhr!

Bahnhofstraße 18

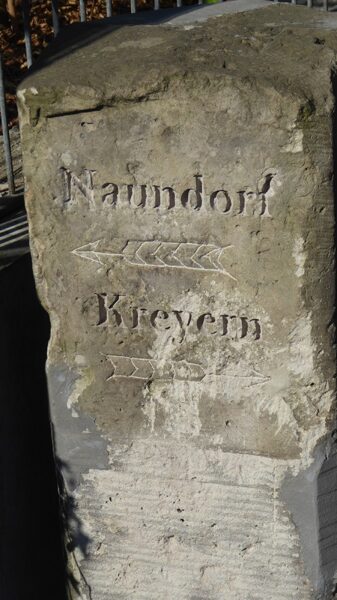

5. Garten an der Naundorfer Heimatstube

Skulptur, Fotografie

Kai Nitzsche, Frank Damme

Schauvorführungen Spinnen, Klöppeln u.v.m.

Patchworkgruppe Große

Naundorfer Heimatstube offen!

Kaffee, Kuchen, Snacks, Wein u.a.

SA/SO 13-18 Uhr

Fabrikstraße 60

6. Kunstscheune Altnaundorf

In der Kunstscheune:

Malerei

„Himmel, Steine, Stroh und Wein“

Mechthild Mansel, Matthias Kistmacher

Im Kunststall:

Schüler der Malgruppe Mansel

Kunstautomat Atelier „FARBIG“

Musik, Schautöpfern, Snacks und Getränken

SA/SO 13-18 Uhr

Altnaundorf 6

7. Garten Fliesen Ehrlich

Malerei

Anna Ameno, Leonore Adler

SA/SO 13-18 Uhr

Meißner Straße 373

8. Garten „Jardin sans arrosage“

Malerei/Grafik, Illustration, Fotografie

Annette von Bodecker, Frank K. Richter-Hoffmann

SA/SO 13-18 Uhr

Mittlere Bergstraße 51

9. Besenwirtschaft Genussbutze

Malerei

Frank-Ole Haake, Edna Ressel

SA/SO 13-18 Uhr

Zechsteinweg

10. Garten Familie Schulze

Grafik, Skulpturen, Machwerke und Fotos

Petra Schulze, Horst Schulze

Rahmenprogramm mit Musik

Workshop „Jeder Mensch ist ein Künstler“

Kaffee, Kuchen, Getränke

SA/SO 13-18 Uhr

Am Talkenberger Hof

11. Garten Rosemarie Junker

Malerei, Keramik

Gruppe „Blaues Haus“:

Peter PIT Müller, Britta Berninger, Andrea Franke, Rosemarie Junker, Isabel Kopatz, Claudia Thieme

Rahmenprogramm mit Musik

Imbiss und Getränke

Prof. Wilhelm-Ring 28b

12. Kunsthaus Kötzschenbroda

Motto „Schattenspender, Lückenbüßer“

Bilder, Objekte, Installationen

Bernd Hanke, Matthias Kistmacher, Matthias Kratschmer, Christiane Latendorf, Anita Rempe, Gerald Risch, Heidrun Rueda, Gabriele Schindler, Moritz Jason Wippermann, Nele Wippermann

SA/SO 13-18 Uhr

Käthe-Kollwitz-Straße 9

13. Garten Emmerling

Druckgrafik

Sigrun Anderßen

SA/SO 13-18 Uhr

Karl-Liebknecht-Straße 2c

14. Garten Familie Alberich

Malerei, Skulptur, Fotografie

Silvia Ibach, Lucas Oertel, Jens Gebhardt, Sylvia Preißler

SA/SO 13-18 Uhr

Karl-Liebknecht-Straße 8b

15. Garten Johanna Mittag

Malerei, Objekte, Goldschmiedearbeiten

Johanna Mittag, Wieland Richter, Elena Mittag

Rahmenprogramm mit Musik

Kaffee, Kuchen, Wein und mehr

SA/SO 13-18 Uhr

Bodelschwinghstraße 1

16. Garten und Weingut JWD

Malerei, Fotografik

Friedrich Porsdorf, Bernd Hanke

Rahmenprogramm mit Musik und Lesung

SA/SO 13-18 Uhr

Obere Bergstraße 72

17. Weingut Förster

Malerei

Mandy Friedrich

SA/SO 13-18 Uhr

Obere Burgstraße 21

18. Garten Renate Kern

Malerei, Grafik, Aquarelle, Keramik

Anke Kern, Renate Winkler, Anne Klose,

Steffen Gröbner nur SA

Dorothee Kuhbandner nur SO

SA/SO 15.00 – 15.30 Uhr: Rakubrand

SA/SO 13-18 Uhr

Humboldtstraße 6

19. Garten Familie Schöne

Aquarelle, Emaillebilder auf Kupfer, Fotografie

Liselotte Finke-Poser, Günter Gläser, Gabriele Seitz

SA/SO 13-18 Uhr

Karl-Liebknecht-Str. 40

20. Garten Familie Miksch

Grafik, Malerei, Fotografie

Steffen Gröbner, Rita Stepanek, Michael Klose

Nur SO 13 – 18 Uhr!

Heinrich-Zille Straße 52

21. Garten Langer

Malerei

Sylvia Graumüller

Kuchen, Getränke

Nur SO 13 – 18 Uhr!

Dr. Külz-Straße 16

22. Sächsisches Weinbaumuseum Hoflößnitz

Fotografie

„Hörst du die Stille atmen?“

Gabriele Seitz

SA/SO 13-18 Uhr

Knohllweg 37

23. Garten Familie Scherf

Malerei

Jochen Rohde

Buchkunst

Heike Herzog (nur SA)

Kleines Imbissangebot, Wein

SA/SO 13-18 Uhr

Eduard-Bilz-Straße 51d

24. Hotel Villa Sorgenfrei

Malerei, Grafik, Keramik

Mechthild Mansel

Nur SO 13 – 18 Uhr!

Augustusweg 48

25. Garten Familie Nagy

Ölmalerei, Aquarelle, Bildhauerei

Ferenc Nagy, Marion Nagy, Peter Fiedler

Rahmenprogramm mit Lesungen und Musik,

sowie Malen für Kinder,

Kaffee, Kuchen, kalte Getränke

SA/SO 13-18 Uhr

Augustusweg 103e

26. HellerKunstRaum

Malerei, Grafik, Skulpturen, Objekte

Beate Bilkenroth, Kai Robert Kluge, Rita Richter, Ines Westenhöfer.

Rahmenprogramm mit Musik

SA/SO 13-18 Uhr

Hellerstraße 22

27. Garten Martina Beyer

Bildhauerei, Grafik

Martina Beyer

Kaffee, Kuchen, Wein

SA/SO 13-18 Uhr

Straße des Friedens 53a

28. Garten Ralf Uhlig

Ölarbeiten, Druckgrafik, Aquarelle

Ralf Uhlig

SA/SO 13-18 Uhr

Straße des Friedens 49

Hinweise

Bitte das eigene Glas und eventuell das eigene Picknickkörbchen mitbringen. Getränke sind vor Ort erhältlich. Bei starkem Regen können Ausstellungen und Aktionen ausfallen.

Eintritt frei. Änderungen vorbehalten!

Projektleitung, Kontakt & Info

Alexander Lange/Magdalena Piper

Stadtgalerie Radebeul

0351 8311-600, -625, -626, -627

E-Mail: galerie@radebeul.de

www.radebeul.de/stadtgalerie