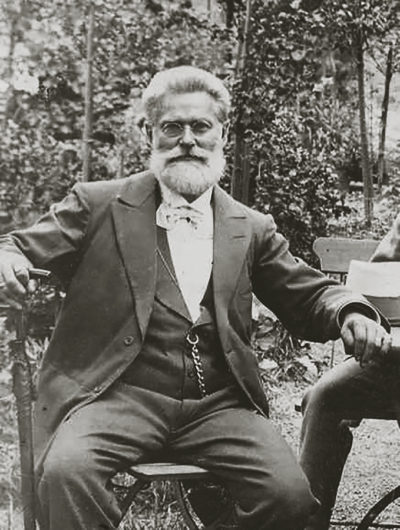

Wenn ich an Altkötzschenbroda denke, dann sehe ich Euer Geschäft mit dem frischen Gemüse und dem Hof, das offene Hoftor und im Hof die großen und prächtig blühenden Pflanzen und immer irgendwo mittendrin Karl Reiche. Er gehörte einfach dazu! Bauer Reiche – so nennen ihn die Radebeuler. „Frag mal Bauer Reiche, der weiß bestimmt was!“ Er hatte ein großes Wissen, was die Landwirtschaft und seine Hobbys betraf, aber er kannte eben auch die Geschichte von Altkötzschenbroda und das Leben der Bauern. Er hat den Wiederaufbau des Dorfangers miterlebt, und er war einer, der sich dem Neuen nie verschloss. „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Herren Hand.“ Dieses Lied hat er sich gewünscht, und er hat diese alte bäuerliche Weisheit immer in sich getragen. Unsere Aufgabe ist es, nach bestem Wissen und Gewissen unsere Arbeit zu erledigen. Aber ob es fruchtet, ob es gelingt, ob Leben gedeiht, das liegt nicht allein in unserer Hand! Zu unserem Wollen muss Gott sein Vollbringen geben. Karl Reiche ist viel gelungen. Er war ein guter Sämann. Unter seinen Händen wuchs viel Frucht, von der Ihr, die Kinder, Enkel und Urenkel, von der viele Menschen profitieren konnten. Gott hat immer seine schützenden Hände über ihn gehalten. Viele Male in seinem Leben ist er bewahrt worden. Gott hat ihm ein langes, erfülltes Leben geschenkt. Dafür war er immer dankbar!

So wollen wir uns erinnern:

Er wurde am 10. Juni 1920 geboren als viertes von fünf Geschwistern. Mit seiner jüngeren Schwester Gretel hat er Zeit seines Lebens ein enges, inniges Verhältnis gehabt. Sie sind gemeinsam alt geworden. Gretel verstarb vor wenigen Wochen. Die Kinder wuchsen auf dem Bauernhof auf. Arbeit gab es genug. Karl hat in Kötzschenbroda acht Jahre die Schule besucht. Dann ging er auf die Landwirtschaftsschule nach Meißen. Er kam vom Lande. Er kannte sich aus. Er war klug. Er hatte die besten Voraussetzungen, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Aber: Es kam der Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Die meisten von Ihnen werden sein Buch „Kriegsgefangen“ kennen. Er konnte mit Sprache umgehen. Er hat gern geredet. Wenn man ihn besuchte, musste man immer Zeit mitnehmen. Und er hatte eine ganz akkurate Schrift und eine sehr umfangreiche Korrespondenz bis ins hohe Alter hinein. Durch sein Buch hat er Geschichte wieder lebendig werden lassen. Wir tun gut daran, es weiter zu geben. Die meisten von uns wissen nicht, was Krieg und Gefangenschaft damals bedeutet hat. Karl Reiche beschreibt in seinem Buch, wie er es geschafft hat, das Grauen zu überleben. Aber er verbreitet keinen Hass! Er hat nie aufgegeben. Er kannte die Natur. Er wusste, was helfen kann. So hat er überwunden. Und Gott hat seine schützenden Hände über ihn gehalten. Weihnachten 1949 kam er wieder nach Hause, nach neun Jahren, von denen er fünf in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht hat. Die russische Sprache hat er nie verlernt. Anton, ein gebürtiger Pole, half Karls Vater in Kriegszeiten auf dem Bauernhof. Die Freundschaft zu ihm und seiner Familie währte lebenslang. Endlich wieder zu Hause lernte Karl seine Frau Edelgard kennen. Die Hochzeit, die drei Kinder, die Arbeit auf dem Bauernhof.

Es kam die die Zeit der LPG, Typ1, später dann Typ3. Auch darüber hat er geschrieben, und ich hoffe sehr, dass das Buch über das bäuerliche Leben bald erscheint. Auch dieses Buch wird Geschichte schreiben. Er hat mir so oft davon erzählt. Von den Vorsitzenden, den Parteigenossen, die leiten mussten, aber doch keine Bauern waren, sich einfach nicht genügend auskannten. Und heraus kam manchmal der größte Unsinn! Karls Gesundheit war angeschlagen. Von der Kriegsgefangenschaft, vielleicht von so mancher unsinniger Entscheidung, die ihm auf den Magen schlug. Auf jeden Fall arbeitete er ab 1974 als Küchenchef im Gasthof Kaditz. Ich habe mich immer gewundert, wie sicher er sich in der Küche bewegen konnte. Bis ins hohe Alter hinein hat er Obst und Marmelade eingekocht und großzügig wieder verschenkt! Lebensbestimmend waren seine Hobbys: Die Tauben- und die Orpingtonzucht hat er von seinem Vater übernommen und mit großer Sachkenntnis und Leidenschaft weitergeführt. Er war Landes- und Bundesehrenmeister. Internationale Rassegeflügelausstellungen brachten ihm viele Auszeichnungen. Das Vereinszimmer im Hof war voller Ehrennadeln, Pokalen und Urkunden. Mit wie vielen Menschen hat er dort gefeiert! Auch der Wein gehörte zu seinem Hobby. 2016 stand er noch auf der Leiter, um den Wein zu verschneiden! Die blühenden Pflanzen auf dem Hof waren sein ganzer Stolz! Auch nach 2000 gab es noch schwere Zeiten: 2002 die Flut! Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Elbe so hoch steigt. Als er den Hof verlassen musste, war er richtig gealtert! Aber er hat sich erholt. Auch 2008 war ein schweres Jahr. Da starb seine geliebte Edelgard. Er wurde richtig krank! Mit Gottes Hilfe, mit Hilfe seiner Kinder, Enkel und Urenkel hat er überwunden. Im Herbst 2009 erschien das Buch über die Kriegsgefangenschaft. Es wurde ein großer Erfolg. Bis zu seinem 95. Lebensjahr kam er gut allein zurecht. Dann wurde er liebevoll versorgt, umgeben von seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln. Am 29. Dezember 2017 hat Gott ihn im Alter von 97 Jahren und 6 Monaten gerufen. Die Friedenskirchgemeinde in Radebeul Kötzschenbroda war für ihn und seine Familie immer Heimat, und die Bindung wurde mit den Jahren immer enger! Karl Reiche war ein kluger, interessierter und aufrechter Mann, der sich und dem Glauben immer treu geblieben ist. Und er war gesegnet mit einer großen inneren Weite! Das hat ihn so überaus sympathisch und liebenswert gemacht. Jetzt ist er erlöst worden von den Lasten des Alters. Er hat Gottes Nähe so viele Male in seinem Leben erfahren, er wird sie auch im Tod spüren. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. (Jesaja 43,1)

Brigitte Schleinitz (Pfarrerin in der Friedenskirchgemeinde von 1994- 2009)