Foto: D. Lohse

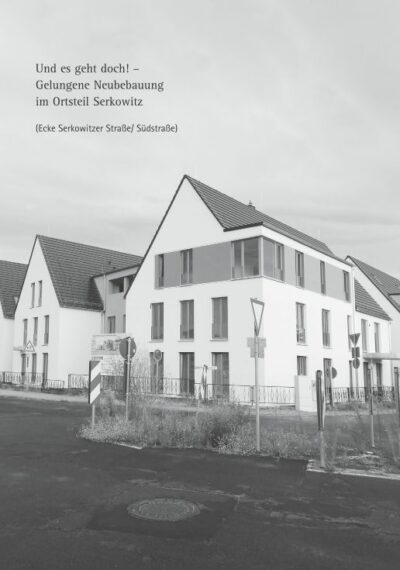

Wenn man die beiden Baugruppen von typisch Radebeuler Häusern einzeln betrachtet, glaubt man nicht, daß sie als Zusammenbau, quasi „Zwitterhäuser“, eine Daseinsberechtigung haben könnten, also „ein Bild“ ergeben könnten. Es ist ein Kontrastprogramm. Ich dachte, wo heute alle Welt „gendert“ und über mehr als zwei Geschlechter nachdenkt, passen „Zwitterhäuser“ ganz gut dazu. Die nähere Betrachtung soll zeigen, daß aber so unterschiedliche Formen zusammengefügt eine interessante Wirkung erreichen können. Die drei von mir gefundenen und im Folgenden beschriebenen Beispiele lassen bald erkennen, daß es sich um eine spezielle Radebeuler Bauform handelt, die bisher von keinem hiesigen Bauforscher bearbeitet worden sein dürfte. Zunächst möchte ich ein paar Merkmale für jede der beiden Bautypen herausarbeiten und gegenüberstellen, um die Unterschiede zu zeigen.

Winzerhäuser wurden in einer größeren Zeitspanne etwa vom16. bis 19. Jh., im Kern im 17. u. 18. Jh., errichtet. Sie sind an den Weinbau gebundene Zweckbauten von meist einfacher Bauart, klarer Geometrie und unter Verwendung örtlicher Baumaterialien. Städtebaulich sind sie „Einzelgänger“, jeweils bezogen auf einen Weinberg. In den seltensten Fällen wird man einen Baumeister oder Architekten für ein Winzerhaus ermitteln können.

Villen dagegen sind bürgerliche, bzw. auch großbürgerliche Einfamilienhäuser, zT. mit aufwändigen Fassaden und luxuriöser Ausstattung. Sie treten in Radebeul in einer überschaubaren Zeitspanne etwa von der Mitte des 19. Jh. bis 1920 auf. Villen bilden oft einen städtebaulichen Zusammenhang, straßenbegleitend oder um einen Platz gruppiert. Hier gibt es aufwändige Gestaltungen in Grund- und Aufriß mit Türmen, Veranden und Balkonen. Villen haben immer Einfriedungen und Gärten als Umfeld, manchmal auch Parkanlagen. Die Planer von Villen lassen sich in den meisten Fällen über die Bauakten ermitteln, weil es in der Bauzeit bereits üblich geworden war, Planunterlagen einzureichen und diese zu archivieren.

Welche Gründe könnte es aber für eine eher seltene, baulich enge Kombination dieser beiden so verschiedenen Bautypen gegeben haben? Diese Kombination setzt erst einmal das Vorhandensein von Winzerhäusern voraus, wo dann nach Niedergang des Weinbaus (u.a. wegen der Reblaus) eine Verdichtung mit Villen stattfinden konnte – also in den Ortsteilen Ober- und Niederlößnitz. Der Normalfall beim Hausbau, so auch bei einer Villa, ist der Erwerb eines freien, bebaubaren Grundstücks. Dann gäbe es noch die Situation, daß auf dem Grundstück schon ein älteres, vielleicht baufälliges Haus steht – hier wäre ein Abbruch nötig, ehe mit dem Bau der Villa begonnen werden könnte. Ein Sonderfall ist dann der Erwerb eines mit einem zu erhaltenden Winzerhaus bebauten Grundstücks, wo noch eine Villa Platz finden mußte, der Grundstückszuschnitt aber zum Zusammenbau nötigte, oder, wenn eine Großfamilie unterzubringen war, das Winzerhaus als Altenteil, die Villa für die Jüngeren – so oder ähnlich sind die baulichen „Zwitter“ in Radebeul entstanden. Für eine solche Bauaufgabe, eine spezielle Form der Raumerweiterung, braucht der Architekt schon ein gewisses Gespür! Nun will ich in knappen Zeilen die Baugeschichte der drei Standorte, alle drei Häuser sind Kulturdenkmale, chronologisch vorstellen:

Foto: D. Lohse

Foto: D. Lohse

1. Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 27 (Jägerhof)

Die Errichtung des zweigeschossigen, massiven Winzerhauses schätze ich um 1680, etwas älter als in der Denkmaltopografie genannt, ein. Das hohe Walmdach würde m.E. in diese Zeit passen. Karl Gottlieb Münch beantragte für sein Winzerhaus 1851 die Konzession zum Weinausschank, ab 1864 durfte er die Bezeichnung „Münchs Restaurant“ führen. Unter dem Eigentümer Adolf Louis Eberhardt wird dann 1892 der Bau einer Villa mit Turm als Erweiterung neben dem Winzerhaus beantragt und genehmigt. Den Entwurf und auch die Ausführung dieses großen Schweizerhauses besorgte Baumeister Adolf Neumann (u.a. bekannt durch das Rathaus für Niederlößnitz). Eberhardt eröffnet in dem Neubau seine Gaststätte „Jägerhof“. Geweihe an den Fassaden erinnern noch heute an den Namen der Gaststätte, obwohl sie schon lange geschlossen ist. Von 1907 bis 1931 erfolgten unter verschiedenen Eigentümern bzw. Betreibern bei schlecht laufendem Betrieb vier Zwangsversteigerungen – es war die Zeit des 1. Weltkrieges, der Inflation und der Weltwirtschaftskrise! Ab 1933 beginnt dann die reine Wohnnutzung an Stelle der Gastwirtschaft. Als prominente Mieter sind die Professoren Walter Howard (Bildhauer u. Hochschullehrer) und Fritz Jürgen Obst (Naturkundemuseum DD) zu nennen. Die Nebengebäude im Hof wurden auch gewerblich genutzt, haben aber zu dem Thema meiner Betrachtung keinen Bezug. Hier war es schwer, ein besseres Foto der Gebäudegruppe zu erhalten, weil der Garten inzwischen zugewachsen ist. Deshalb mußte ich auf eine Postkarte von um 1900 zurückgreifen. Hier erscheint das Winzerhaus fast eingeschossig, was aber an einer perspektivischen Täuschung liegt. Zuletzt hatte es wohl einer Familie Häse gehört. 2021 wird u.a. in V&R ein erneuter Verkauf angezeigt, der noch nicht abgeschlossen ist.

Foto: Radebeuler Stadtarchiv

2. Paradiesstraße 48

Das schlichte Winzerhaus aus der 2. Hälfte des 18. Jh. konnte auch keinem Baumeister zugeordnet werden. Durch die Fa. Gebr. Ziller wurde 1875 östlich des Winzerhauses ein flacher Bau mit Verbinder hinzugefügt, der 1908 teilweise in der Villa aufging.

Foto: D. Lohse

Foto: D. Lohse

Der Generalmajor A. Mehlhorn beauftragte den namhaften Dresdner Architekten Georg von Mayenburg (er hat später den Rückumbau von Schloß Wackerbarths Ruhe in der heutigen Form als Entwurf betreut) seinen Altersruhesitz zu planen. Der Bau wurde durch die Firma von Paul Ziller errichtet. Die Nahtstelle zwischen Winzerhaus und Villa ist hier die Längsseite des Winzerhauses. Stilistisch wäre diese, wie auch die unter 3. vorgestellte Villa, der Reformbaukunst, bzw. dem Heimatstil zuzurechnen. Die Frau des Offiziers lebte hier noch bis nach 1945, später verwaltete die Gebäudewirtschaft das Grundstück. Familie Dr. Tobias Plessing erwarb das Anwesen 2006 von Herrn Armin Hoch, der das Haus unsaniert genutzt hatte. Jetzt konnte das Grundstück neu geordnet und Villa und Winzerhaus mit eigenen Wünschen und denkmalpflegerischen Auflagen in Stand gesetzt werden. Freilich ist die Kombination zweier Häuser in dieser Weise städtebaulich nicht optimal, man sieht hier die Villa von der Straße aus nicht, sondern nur das Winzerhaus. Daß sich die Villa ganz dem Garten zuwendet, ist zum Wohnen allerdings ideal.

3. Weinbergstraße 32 / 32a

Auch hier stand das weit vor 1800 errichtete Winzerhaus mit einer Weinbergslage am Berg zuerst da. Anfang des 20. Jh. war es baufällig geworden und sollte eigentlich durch Sanierung erhalten werden. Als dann 1908 der damalige Firmeninhaber, Richard Adolf Lange, der Glashütter Uhrenfabrik Lange & Söhne auf dem westlichen Teil des Grundstücks eine Villa für einen Teil seiner Kinder bauen wollte, fand man bei einer Untersuchung der Bausubstanz des Winzerhauses, das in Kubatur und Gestaltung dem benachbarten Haus Lorenz ähnlich gewesen sein muß, daß es nicht mehr zu erhalten sei. Arch. Paul Ziller (eigene Firma, – nicht Gebr. Ziller) wollte es nach dem Abriß wieder in gleicher Größe und mit gleichen Ansichten neu aufbauen. Dem stimmte die Baubehörde aber nicht zu. Es gibt auch eine künstlerische Ansicht mit freistehender Villa und Winzerhaus vor den Lößnitzbergen, doch diese Idee mußte dann nicht weiterverfolgt worden sein. Nach Hinweisen des Sächsischen Heimatschutzes erarbeitete daraufhin Architekt Steinmetz (angestellt bei der Fa. Gebr. Ziller) das Projekt für die Villa mit Turm, so wie wir sie heute als eine der „Perlen“ der Weinbergstraße sehen können. Das alte Winzerhaus existiert seit 1908 nicht mehr, der Neubau ist einem Winzerhaus ähnlich, jedoch etwas kleiner und in den Zeichnungen gelegentlich auch als „Pförtnerhaus“ der Villa bezeichnet.

Foto: D. Lohse

Die Bauausführung lag in den Händen der Fa. Gebr. Ziller, 1910 war das Haus endlich bezugsfertig. Im Laufe der Geschichte wurde das Grundstück mehrmals geteilt, so daß das einem Winzerhaus ähnliche Gebäude die Weinbergstraße 32a wurde und auch der Weinbergpavillon in halber Hanghöhe, einst wohl Zubehör zur Villa, in andere Hände kam. Ein gehörloses Mitglied der Familie Lange und Sohn des o.g. Lange, Paul Alfred Lange (von Beruf Gärtner) wohnte, wie mir ein ehemaliger Bewohner vom OG des Winzerhauses aus den 50er Jahren sagte, hier noch nach 1945. Die Villa wurde durch Familie Schubert mit wenigen Veränderungen als Kulturdenkmal saniert. Der heutige Eigentümer, der Arzt Dr. Felix Schubert, wohnt seit längerem hier und übernahm den Besitz 1999 von seinem Vater. Der Zusammenbau von Winzerhaus und Villa ist an diesem Standort am besten erlebbar. Einen guten, höher gelegenen Fotostandort fand ich durch freundliche Bereitschaft im gegenüberliegenden Haus.

Ich bedanke mich bei allen Personen sehr herzlich, die mich bei meinen aufwändigen Recherche- und Fotoarbeiten unterstützt haben.

Dietrich Lohse