20 Jahre Kosmetik »Jeschke« in Radebeul

Wer auf Naturkosmetik setzt und in einer natürlichen Umgebung Schönheit und Entspannung sucht, kommt an Andrea Jeschke eigentlich nicht vorbei. Sie gehört zu den Kosmetikerinnen der ersten Stunde nach der Wende. 1990 machte sie ihren Meister, und Anfang 1991, vor 20 Jahren, eröffnete sie ihren eigenen Kosmetiksalon in der Paradiesstraße. Wobei die Bezeichnung »Salon« nicht ganz zu den Räumlichkeiten passt, der Straßenname schon eher. In einer unsanierten Villa mit knarrender Holztreppe wurde man damals in die von der Wohnung abgezweigten Räumlichkeiten geführt. Gemütlich, sauber und niedlich mit historischem Puppenwagen und alten Teddybären ausgestattet, empfing die frisch gekürte Kosmetikerin ihre ersten Kundinnen wie zum Beispiel Petra Saaber. »Durch eine Freundin wurde ich von dem in einer Wohnung mit Mann, Tochter und Hund angesiedelten Salon aufmerksam«, erinnert sich die Dame.

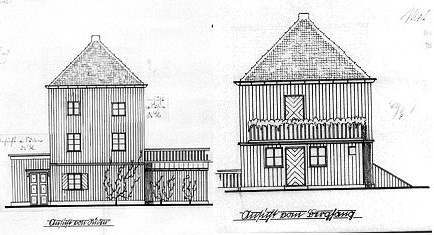

Sie interessierte sich wie viele andere für Naturprodukte, die es zur Wendezeit damals nur von Charlotte Meentzen gab. Heute umfasst das Angebot viele Kosmetikreihen, vor allem die Produktlinie von Dr. Belter aus Braunschweig. Das Besondere bei der Behandlung war und ist aber bis heute die Natürlichkeit, das Lachen und die Ausstrahlung der Inhaberin. »Wer sich hier behandeln lässt wird aufgeheitert und das trägt auf jeden Fall zum Wohlbefinden bei«, meint auch die Stammkundin Johanna Schöne. Im dritten Jahr kam Elvira Platz als Helferin dazu und spezialisierte sich neben der Gesichtskosmetik vor allem auf die Fußpflege. Beide verstehen sich als Team und vertreten sich auch gegenseitig. 1999 erfolgte – bedingt durch die umfassende Sanierung des Hauses in der Paradiesstraße – der Umzug in die Hoflößnitzstraße 2, mit Blick auf das Autohaus Gommlich. Hier hat der Kosmetiksalon mehr Räume zur Verfügung und verdient seinen Namen wirklich. Im Flur steht ein alter Bauernschrank mit der großen Angebotspalette an Kosmetik- und Wellnessprodukten, auf einem Regal werden die Neuheiten präsentiert, u.a. Aloe Vera-Bioprodukte von der Firma Santa Verde aus Andalusien (Spanien).

An der Wand hängt noch der alte Meisterbrief im Echtholzrahmen: »Kosmetik-Meister« ist Andrea Jeschke (nicht etwa Meisterin), eingetragen in der Handwerksrolle, so war das nach DDR-Manier. »Damals haben die Kosmetik-Schülerinnen noch einen Teil ihrer Ausbildung im Krankenhaus gemacht, auf der Dermatologie und Hautschäden aller Art kennen gelernt«, sagt die Inhaberin, heute sei das nicht mehr üblich. »Durch mein Grundwissen und die konsequente Anwendung natürlicher Produkte ohne chemische Zusätze kann ich auch Akneprobleme und andere, eher stressbedingte Hautschäden, lindern«, sagt sie selbstbewusst und mit ihrem unverkennbaren verschmitzten Lächeln. Inzwischen bietet Andrea Jeschke neben den Kosmetikbehandlungen bei leiser Meditationsmusik auch Shiatsu-Massagen nach japanischer Art und Kräuterstempel-Behandlungen an. »Traditionelle Kräuter wie Lavendel, exotische ätherische Öle und eine besondere Massagetechnik mit den warmen Kompressen entfalten wunderbare Düfte und haben sich als sehr wirksam erwiesen«, ist dem Flyer zu entnehmen. Vielleicht sollte man es mal ausprobieren, denn: »Denken ist wundervoll, aber noch wundervoller ist das Erlebnis«, sagte schon Oscar Wilde. Der Salon hat nur einen Nachteil: man findet ihn nicht im Internet, dafür wird man umso herzlicher hier persönlich empfangen.