Was von einem Künstler bleibt, ist seine Kunst. Vorausgesetzt, der künstlerische Nachlass wird bewahrt – durch Nachkommen, Freunde, Sammler – und nicht zuletzt getragen durch eine „kulturell gebildete“ Öffentlichkeit. Eingebunden in den Reigen von vier Gedenkausstellungen, die in diesem Jahr aus Anlass des 100. Geburtstages von Günter Schmitz (1909-2002) in Dresden, Groß Zicker und Radebeul zu sehen sind, bietet die Ausstellung in der Radebeuler Stadtgalerie eine Besonderheit, denn in ihren Mittelpunkt wurde nicht Schmitz allein, sondern die Malerfreundschaft zwischen ihm und Gerhard Schiffel (1913-2002) gestellt.

Über 70 Jahre fühlten sich Schmitz und Schiffel sowohl künstlerisch als auch freundschaftlich familiär verbunden. Trotz widriger Umstände, die wechselvolle Zeiten mit sich brachten, verloren sie sich über die Jahrzehnte nicht aus den Augen und bewahrten sich Humor und Lebensfreude. Am künstlerischen Werdegang des anderen blieben sie zeitlebens interessiert. So war es auch selbstverständlich, dass Gerhard Schiffel der großen Personalausstellung zum 90. Geburtstag seines Freundes Günter Schmitz in der Radebeuler Stadtgalerie einen Besuch abstattete – nicht ahnend, dass es zehn Jahre später einmal zu dieser Gemeinschaftsausstellung kommen würde.

Viele wichtige Arbeiten aus der künstlerischen Hinterlassenschaft von Schmitz und Schiffel wurden innerhalb der Familien zusammengehalten. So war es möglich, aus einem reichen Œuvre zu wählen. Für eine Gesamtschau hätte es der mehrfachen Ausstellungsfläche bedurft. So hieß es aber immer wieder reduzieren, reduzieren, reduzieren. Zu sehen sind in der Ausstellung Arbeiten aus acht Jahrzehnten, welche von gemeinsamen künstlerischen Auffassungen zeugen, aber auch recht unterschiedliche Entwicklungen deutlich machen.

Zunächst absolvierten beide in Dresden eine Lehre zum Gebrauchsgrafiker. Während dieser Zeit müssen sie sich erstmals begegnet sein. Dem Katalog von Günter Schmitz ist zu entnehmen, dass er in den dreißiger Jahren mit seinem Freund Gerhard Schiffel „auf der Kaulbach-Ecke Grunaer Strasse …“ in einem Junggesellenquartier mit allen Merkmalen der Bohéme…“ wohnte. Zahlreiche humorvolle Zeichnungen legen davon beredtes Zeugnis ab. Während Günter Schmitz von 1930 bis 1937 an der Dresdener Kunstakademie studierte, arbeitete Gerhard Schiffel nach der Lehre in der AG für Kunstdruck in Dresden-Niedersedlitz. Bereits 1939 wurde er zum Militärdienst eingezogen und von der Front aus lediglich für das Wintersemester 1942/43 zum Studium an die Kunstakademie delegiert. Doch unabhängig von der Studiendauer mussten sich schließlich beide Künstler ihren Lebensunterhalt als Gebrauchsgrafiker verdienen. Zwar nutzten sie jede Gelegenheit zum Malen und Zeichnen, doch die Zeit war rar. Zunehmend wendeten sie sich der Technik des Aquarellierens zu und brachten es darin zu hoher Virtuosität. Die Kunsthistorikerin Dr. Christel Wünsch stellte in ihrer Rede zur Ausstellungseröffnung fest: „In der Darstellung der Schönheit von Mensch und Natur, von Ausgewogenheit und Harmonie sahen sie das Ziel ihrer Kunst, und sie verfolgten dieses Ziel im Stil einer impressionistisch-realistischen Malerei, die in der Dresdner Kunst so reiche Früchte getragen hat.“

Zu den hervorhebenswerten Arbeiten aus den frühen Jahren zählen bei Günter Schmitz zweifellos die figürlichen Studienblätter, welche ab 1931 im Malsaal der Kunstakademie entstanden sind, darunter die spektakulären Dix-Modelle. Eher ungewöhnlich für Günter Schmitz ist das Ölgemälde „Zwingerserenade“ aus dem Jahr 1937, welches bei Gerhard Schiffel in einem gleichnamigen Aquarell sowie einer Radierung seine Entsprechung fand.

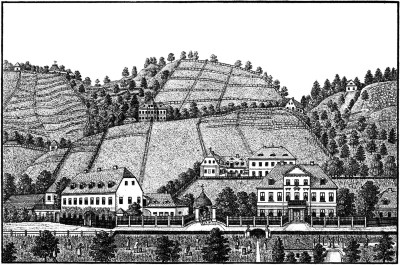

Die Landschaft war beider bevorzugtes Motiv. Finden sich in ihrem Schaffen zunächst zahlreiche Dresdendarstellungen und Reiseeindrücke, sind es später bei Schmitz Motive aus der Lößnitz, der Sächsischen Schweiz, dem Erzgebirge und immer wieder dem alljährlichen Urlaubsort Zicker auf Rügen. Schiffel hingegen blieb vorwiegend seinem ländlichen Umfeld in und um Borthen verbunden. Hinzu kam bei ihm die Neigung zur Fotografie. Einige sehr schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit berührendem Orts- und Zeitbezug aus den Nachkriegsjahren wurden in die Ausstellung eingefügt.

Während es Günter Schmitz bis ins hohe Alter vergönnt war, uneingeschränkt künstlerisch tätig zu sein – selbst als über Neunzigjähriger bewältigte er großformatige Landschaftsaquarelle -, wurde Gerhard Schiffels Aktionsradius aus gesundheitlichen Gründen zunehmend kleiner. Doch getreu dem eigenen Spruch „Ein Maler malt immer, auch wenn er keinen Pinsel in der Hand hat.“ fand er die Motive fortan im häuslichen Umfeld. So malte und zeichnete er seine Katzen in unzähligen Variationen und wendete sich schließlich der Technik des Scherenschnitts zu.

Welche Wertschätzung beide Künstler in ihrem Wirkungsumfeld – Günter Schmitz in der Lößnitzstadt Radebeul und Gerhard Schiffel in Burgstädtel bei Borthen – noch heute genießen, lässt sich am außergewöhnlich großen Besucherzuspruch ermessen, der seit Ausstellungseröffnung nicht abreißt.

Außer den künstlerischen Arbeiten werden Filmsequenzen, Bild- und Textdokumente, gesammelte Überlebenssprüche, gebrauchsgrafische Arbeiten und selbstgefertigte Handpuppen gezeigt. Kleine Freundschaftsbeweise von der gemalten Glückwunschkarte zu Schiffels Hochzeit im Jahr 1938 über die erste Nachricht von Günter Schmitz an den Freund aus russischer Gefangenschaft im Jahr 1945 bis hin zu humorvollen Anspielungen auf Schiffels Refugium, den Pavillon mit Märchenwiese, oder seine besondere Affinität zur „Burgstädtler Linde“ ergänzen die Ausstellung, die noch bis zum 20. Dezember zu sehen ist.

Karin Gerhardt