Dreißig Jahre „Vorschau und Rückblick“

Die schlechte Nachricht zuerst: Wir sind alle dreißig Jahre älter geworden. Das berühmte Jahr 2000, von dem ich noch im Schulaufsatz aufschreiben mußte, wie ich es mir irgendwann einmal vorstelle, liegt weit zurück. Leider finde ich den Aufsatz nicht mehr – es würde sich lohnen, mal nachzufragen, wer seinen noch hat. Es sah nämlich ganz anders aus, als die Propheten des real existierenden Sozialismus es uns hatten voraussehen lassen.

Und nun die gute Nachricht: Vorschau und Rückblick gibt es immer noch!

Wie wir uns im Fünfjahresrhythmus gegenseitig versicherten, hätten wir nie geglaubt, einmal bis hier her zu kommen. Und nu simmer da.

Was ich besonders schön finde: Das Heft wird gelesen. Es wird von unseren Menschen – wie wir früher gesagt hätten – dankbar angenommen.

Zum 20. Geburtstag hatte ich die Idee, das Heft und seine Leser ein ganzes Jahr lang mit „Radebeuler Miniaturen“ zu beglücken. Nun sind zehn Jahre draus geworden, und ich frage mich manchmal – ja, ich frage mich manchmal, was ich hier eigentlich mache. Aber dann werde ich auf der Straße angesprochen, wie schön das immer ist, und dann erträgt es Anna kaum noch, immer mit Sonja verwechselt zu werden. Dankbar hat sie nun zur Kenntnis genommen, daß ich Susanna ins Spiel gebracht habe, eine Figur wahrhaft biblischer Größe, die unverwechselbar bleibt.

Das sind so Rückmeldungen, die die Hoffnung wachsen lassen, daß irgendwann der Fünfzigste gefeiert werden wird. (Dann aber sicher ohne Miniaturen…).

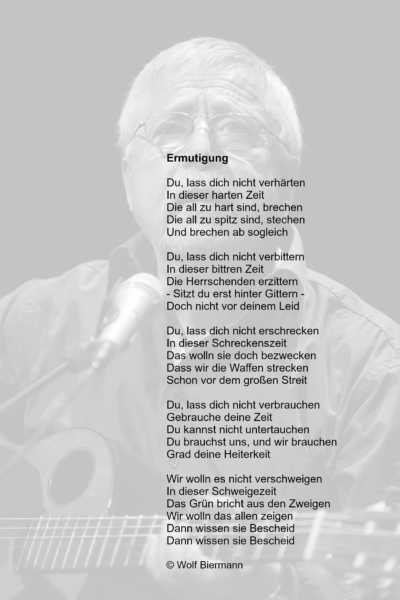

Auf das Stichwort Hoffnung komme ich noch mal zurück.

Natürlich weiß ich auch, daß sich der eine oder die andere nach Veränderungen sehnt, nach Neuerungen, Loslösung vom Hergebrachten, denn, wie es so schön hieß und immer noch heißt, wer aufhört voran zu gehen, bleibt zurück. Ich bin da eher vorsichtig: Das Land, in dem ich die immer noch größere Hälfte meines Lebens verbracht habe, hatte den Fortschritt für sich gepachtet. Von daher war mir das Wort schon immer verdächtig. Der Fortschritt war sozusagen genauso vereinnahmt, wie heute bei BMW die Vorfahrt eingebaut ist: Gibt es ab Werk gratis dazu, gegen Aufpreis natürlich. Aufpreis gabs früher auch nicht, als das Vierpfundbrot noch 1,04 Mark kostete und also an die Schweine verfüttert werden konnte.

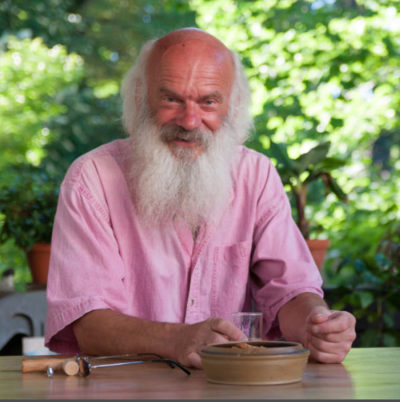

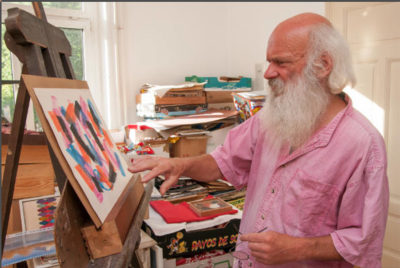

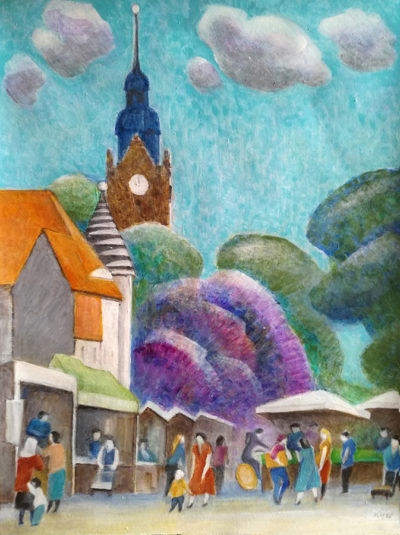

Fotos 1-5 Karin (Gerhardt) Baum

Aber ich schweife ab.

Lieber komme ich auf die Hoffnung zurück:

Am Weinherbst-Sonntag hatte ich in Radebeul Ost das nicht geringe Vergnügen, mit einer lieben Freundin eine Reise auf dem hand- und vor allem beinbetriebenen Theater-Karussell unternehmen zu können. Der Chef hatte alle Hände und vor allem alle Stimmbänder voll zu tun, stets alle Plätze zu besetzen. Aus sicherem Abstand rief ein Herr die übliche Ausrede herüber: Wir kommen später noch mal.

Na, dann ist ja noch Hoffnung, rief der Maestro zurück, wir Künstler leben nämlich von Hoffnung.

Mancher mag bittere Schokolade, das waren mindestens 85%.

Ich denke, Vorschau und Rückblick ist als Kulturerscheinung auch ein gutes Stück auf Hoffnung gegründet. Zuerst war es die jubelnde Hoffnung des Aufbruchs im 89er Herbst. Später war es nur noch die Hoffnung, das nächste Heft pünktlich an die Leserin zu bringen. Nun bewegt uns die Hoffnung, junge Leute bewegen zu können, das weiterzuführen, was vor dreißig Jahren so hoffnungsfroh begann – denn, siehe oben, wir sind alle dreißig Jahre älter geworden.

Zur Nachwuchsgewinnung wird es darauf ankommen, die Jüngeren in ähnlicher Weise zu begeistern, wie uns der hoffnungsvolle Aufbruch begeistert hat. Das wird natürlich zunehmend schwieriger. Vor Jahren schon stellte mich der damalige Getränkehändler meines Vertrauens vor die Frage: bezahlen die wenigstens ordentlich?! Ich konnte ihn dahingehend beruhigen, daß das Geld seines Inserates jedenfalls nicht in meiner Tasche landete.

Schließlich wird Vorschau und Rückblick ausnahmslos ehrenamtlich erstellt, aus Begeisterung eben. Es gilt, den jungen Leuten klarzumachen, daß gerade darin der besondere Reiz liegt. Mehr noch, möglicherweise birgt dieser Umstand sogar etwas Subversives, eine Art Gegenentwurf zum neoliberalen Manchester-Kapitalismus marxscher Prägung. Solche Beispiele gibt es ja auch anderwärts schon: Ich denke da z.B. an Repair-Cafés, wo Dinge repariert werden, die nach Ablauf der Garantiezeit pünktlich und planmäßig den Geist aufgeben, die Hufe hochklappen und eigentlich gar nicht repariert werden dürfen. Es doch zu tun, schadet dem ökonomischen System, nützt aber dem natürlichen, und macht vor allem Freude.

Freude macht Vorschau und Rückblick auch.

Freude kommt auf beim Fabulieren, wenn Susanna ausm Bade steigt, aufrecht stolz und schön, Freude, wenn Sonja beim Frühstück sitzt. Freude macht es, die Hefte ausm Kasten zu nehmen und zu lesen – und das nicht nur, wenn sich Dietrich Lohse um die Niederlößnitz sorgt oder Karin Baum um die Kinos.

Und irgendwie ist Freude ja auch subversiv: Sie kostet nichts, bringt nichts ein und macht das Leben dennoch leichter. Nicht umsonst hat Schiller die Freude zur Tochter aus Elysium erklärt.

Eine besondere und in diesen Tagen beinahe unerwartete Freude ist es mir zu sehen, wie fröhlich wir den 30. Geburtstag, wenn auch verspätet, begehen. Ich sage bewußt begehen, denn feiern gehört sich nicht in dieser Zeit. Auf Feiern lauert das Virus.

Es wird immer wieder die Hoffnung geäußert, das Virus könnte uns nicht nur am Kneipengang hindern (was sein Zweck weder ist noch sein darf), sondern zum Nachdenken darüber anregen, ob permanentes Wachstum wirklich nötig, sinnvoll und vor allem möglich ist.

Wir alle sind, ich sags jetzt zum dritten und letzten Mal, dreißig Jahre älter geworden. Wir wissen, es gibt ein Leben nach dem Wachstum: wir haben es erlebt. Einige von uns werden sogar schon wieder kleiner. Leben sie deshalb weniger?

Vorschau und Rückblick – unser Heft – hält sich konstant bei 32 Seiten. Bei einem angestrebten Wachstum von nur 3% müßten es, grob gerechnet, inzwischen 70 Seiten sein. Könnten wir die füllen? Lohnt es sich überhaupt, darüber nachzudenken?

Ich denke, Nein!

Wir begehen das Bestehen. Dreißig Jahre muß uns einer erst mal nachmachen! Und wir können, wie der heutige Abend zeigt, auch ohne Wachstum glücklich sein.

Darauf laßt uns anstoßen, bevor das Alkoholverbot in Kraft tritt!

Thomas Gerlach