aus der Sammlung des Architekten und Denkmalpflegers Dietrich Lohse

Repro: F. Andert

Wer ist der Sammler, der die Möglichkeit hat, in den Räumen von Schloss Hoflößnitz einen Teil seiner Grafiksammlung von vorwiegend Werken Radebeuler Künstler auszustellen?

Als ehemaliger Kommilitone, Kollege und als Freund von Dietrich Lohse möchte ich Sie in die Entwicklung, die Gedankenwelt und die Beweggründe dieser speziellen Sammlung mitnehmen.

Man fragt sich, was treibt Menschen an zu sammeln, was sind Sammler für besondere Menschen?

Psychologen behaupten, Sammler haben eine größere Lebenszufriedenheit, neigen weniger zu Depressionen, verfügen über eine höhere Bildung und – sie sind überdurchschnittlich gut finanziell ausgestattet. Ich glaube, dass nicht alle diese Eigenschaften auf Dietrich zutreffen.

Eher ist die Sammlung Lohse ein Ergebnis von Freundschaften, Begegnungen, Erlebnissen, Zufällen aber auch eine Reflexion der Arbeit als leidenschaftlicher Denkmalpfleger.

Große Künstlernamen und spektakulär Teures standen nie im Sammlerfokus. Das Motiv war ihm wichtig, unabhängig von künstlerischen Entwicklungen und Tendenzen.

(v.l.n.r.) Dietrich und Sonja Lohse, Volker Röhricht zur Ausstellungseröffnung am 20. 7. 25 im Weinbaumuseum Hoflößnitz Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Durch Gespräche und Ausstellungsbesuche mit den Eltern, der Mutter besonders, gab es ein erstes Heranführen an die Bildende Kunst. In der Oberschulzeit kam es zu Kontakten mit Radebeuler Künstlern wie Johannes Thaut und Günter Schmitz. Der Sohn von Johannes Thaut war ein guter Freund und erste Thautsche Grafiken waren wahrscheinlich der Grundstock einer immer weiter wachsenden Sammlung, z.B. die Radierung „Dippelsdorfer Teich“. Auch Radebeuler Künstler, wie Paul Wilhelm und Karl Kröner waren ihm schon damals ein Begriff, aber als junger Sammler unmöglich, Werke dieser bedeutenden Maler zu erwerben.

Foto: F. Andert

Nach dem Abitur begann das Architekturstudium an der TU Dresden und in Zeichenseminaren war man selbst gefordert, sich künstlerisch darzustellen. Bereits während des Studiums entstand eine schöpferische Freundschaft zwischen den Radebeuler Architekturstudenten Dietrich Lohse, Dietmar Kunze, Thilo Hänsel und mir, geprägt durch viele Gemeinsamkeiten, wie die Mitarbeit im Aktiv für Bau und Denkmalpflege, damals unter der Leitung des hochverehrten Dr. Meyer-Doberenz. Einige Baudenkmale wie z.B. der Pavillon im Grundhof konnten gemeinsam wieder denkmalgerecht hergestellt werden.

Das Hellhaus in Moritzburg, einst vom Architekten und Zwingerbaumeister Ulrich Aust von der Gemeinde gepachtet und uns später zur Nutzung übertragen, bedurfte ständiger Erhaltungsarbeiten, die gemeinsam ausgeführt wurden. In Erinnerung geblieben sind die unvergesslichen Feiern nach getaner Arbeit. Auch der Skizzenblock war oft dabei. Die eine oder andere Zeichnung von Dietmar Kunze und Thilo Hänsel wanderte damals schon in die Sammlung Lohse. – Eine schöne gemeinsame Zeit.

Das Blickfeld weitete sich und gern besuchte Dietrich mit seiner Frau Sonja die Jugendgrafikauktionen, damals unter der Leitung von Prof. Werner Schmidt vom Kupferstichkabinett. Man ersteigerte erstmals eine Grafik – ein Sepiablatt der Radebeuler Künstlerin Ruth Meier.

Atelierbesuche bei Radebeuler Künstlern wie Gunther Herrmann, Werner und Ute Wittig, Bärbel Kuntsche und später der Besuch des Radebeuler Grafikmarktes, jedes Jahr ein fester Termin im Kalender, ließen die Sammlung ständig wachsen. Nun war geordnetes Sammeln, Lagerung und Systematik angesagt und wer den Dietz kennt, er tut das mit nicht zu übertreffender Perfektion, ähnlich wie seine umfangreiche Fotosammlung von Radebeuler Bauwerken und Denkmalen, die ein wichtiges Arbeitsmittel für die Denkmalpflege noch heute ist.

Ich nenne es einen Glückfall, dass Dietrich Lohse das Amt des Denkmalpflegers der Stadt übertragen wurde. Viele bauliche Entwicklungen und Details einzelner denkmalgeschützter Gebäude wurden vom ihm fachkundig beobachtet, bewertet und registriert.

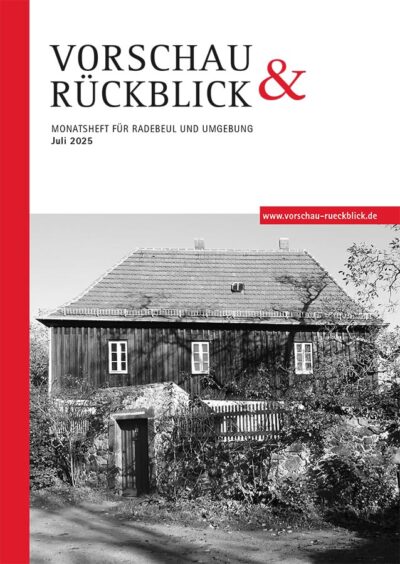

Auch sind seine Beiträge in „Vorschau und Rückblick“, in denen er schon über viele Jahre vom Standpunkt des Denkmalpflegers und Architekten Geschichtliches, Kurioses, Ortstypisches beschreibt, begehrt bei der Radebeuler Leserschaft.

Seine Berufsleidenschaft verband ihn über die vielen Jahre mit der Pflege und der Weiterführung seiner Radebeuler Grafiksammlung und vielleicht wurde der Sinn der Sammlung durch die tägliche Arbeit mit den Bauwerken, behördlichen Vorgängen durch die gesammelten künstlerischen Objekte zu einer Reflexion und dienten manchmal der Entscheidungsfindung und man fragt sich, halfen die künstlerischen Darstellungen, unterstützten sie emotional?

Im Kern der Ausstellung stehen Portraits von Häusern, meistens Kulturdenkmälern. Interessant wird es, wenn zu einem bestimmten Haus verschiedene Künstler zu unterschiedlichen Zeiten Arbeiten verfertigt hatten. Da erkennt man trotz verschiedener Handschriften Konstanz, wenn die Häuser über die Jahre gleich geblieben sind – ein Grundsatz bei Denkmalen – oder vereinzelt auch Veränderungen, wie z.B. beim Haus Lorenz auf der Weinbergstraße zu verzeichnen sind.

Hinzu kommen, als Hintergrund die charakteristische Landschaft des Elbtals mit den Weinhängen und das Zusammenspiel von Architektur und Landschaft.

Seine Frau Sonja war über die lange Zeit des Sammelns voller Verständnis dabei und hat seine Leidenschaft mitgetragen. Das Geburtstagsgeschenk zum 44-ten, ein frühes Blatt von Michael Hofmann, der Farbholzschnitt „Erlweinspeicher in Dresden“, sicher schon lange begehrt vom Sammler und auch die Anbahnung dieser Ausstellung gehen auf Ihre Aktivität zurück.

Beim Betrachten der Ausstellung werden Sie sicher bemerken, dass die Sammlung, die vorwiegend aus kleinen Formaten und mehrheitlich aus schwarz-weiß Grafiken besteht, von einem Verehrer der Kunst und der besonderen Landschaft von Radebeul und Umgebung gestaltet wurde.

Ein besonderer Dank dem Sammler und den verantwortlichen Mitarbeitern vom Museum Schloss Hoflößnitz für die Gestaltung der Ausstellung in den schönen historischen Räumen.

Volker Röhricht