100 Jahre Stadtrecht Radebeul, 100 Jahre Stadtrecht Kötzschenbroda

und viele andere Jubiläen

„Der Gedanke, Monographien zur Geschichte Radebeuls, der Stadt der Gärten, der Reben und der Industrie herauszugeben, reifte an einem wunderschönen Septembertage des Herbstes 1958, als vom blauen Himmel die Sonne auf die reich behangenen Rebstöcke unserer Weinberge schien. …“

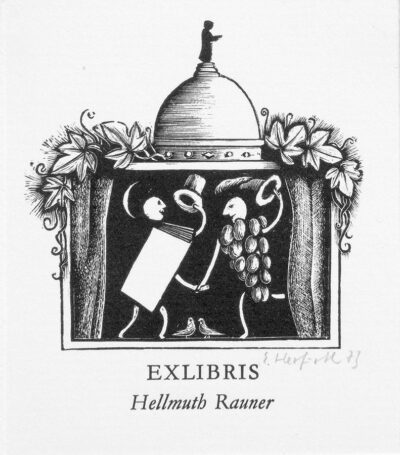

Egbert Herfurth:

Exlibris für Hellmuth Rauner, 1973, Holzstich

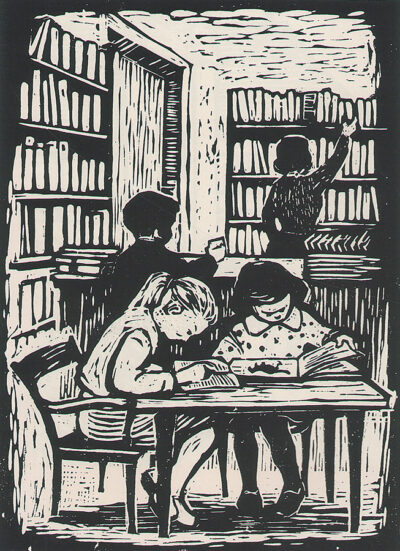

Johannes Thaut: In der Bücherei, um 1960, Holzschnitt

Der diese poetischen Worte schrieb, war Hellmuth Rauner (1895-1975), Vorsitzender der Radebeuler Ortsgruppe des Deutschen Kulturbundes, politisch Verfolgter des Naziregimes, engagierter und zeitweise in Ungnade gefallener Kommunal- und Kulturpolitiker, Mitbegründer des kulturellen Monatsheftes „Die Vorschau“, praktizierender Kenner der hiesigen Weinkultur und Ehrenbürger der Stadt Radebeul.

Als sich die Rasselköppe von der Käthe-Kollwitz-Straße zum gerade vergangenen Jahreswechsel jenseits und diesseits des Schlagbaumes versammelten, der sich punkt Mitternacht zwischen Kötzschenbroda und Niederlößnitz öffnete, stießen sie mit einem Glas Sekt auf das Neue Jahr an und gedachten auch Hellmuth Rauner, der einstmals auf der Käthe-Kollwitz-Straße gewohnt hatte. Parallel dazu startete am 01.01.2024, um 00.01 Uhr ein ungewöhnliches Langzeitprojekt: Das Radebeuler Alltagsbuch.

Das offizielle Startsignal zum Festjahr ertönt jedoch am 26. Januar 2024 in der „kulturellen Mitte“ zwischen Kötzschenbroda und Radebeul, wo sich das Stammhaus von Deutschlands zweitgrößtem Reisetheater befindet. Die repräsentativen Theaterräume bieten den würdigen Rahmen für die Neujahrsansprache des Radebeuler Oberbürgermeisters Bert Wendsche, zu der auch im Jubiläumsjahr wieder zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur und Einwohnerschaft persönlich eingeladen sind. Dass es dem vorausschauenden Wirken des Kommunalpolitikers Hellmuth Rauner zu verdanken ist, dass sich das Stammhaus der Landesbühnen Sachsen seit 1950 im ehemaligen Ballsaal des Gasthofes „Goldene Weintraube“ in Radebeul befindet, werden nur die wenigsten wissen. Dass es einmal eine Stadt Kötzschenbroda gegeben hat, löste mitunter ebenfalls großes Erstaunen aus. Doch diese und so manch andere irritierende Tatsache, die sich mit unserer Stadtgeschichte verbindet, wird im Verlaufe des Jahres 2024 sicher Aufklärung erfahren.

Die frohe Kunde, dass es sich bei dem Jahr 2024 um ein besonderes Festjahr handelt, verbreitete sich in Windeseile per Amtsblatt, Tagespresse, Bürger-App, Flaschenpost, Lastenrad, Flugblatt und von Mund zu Mund. Allein das Doppeljubiläum 100 Jahre Stadtrecht Radebeul und 100 Jahre Stadtrecht Kötzschenbroda böte Grund genug zum Feiern. Doch es stellte sich recht schnell heraus, dass es noch viele andere große und kleine, runde und unrunde Jubiläen zu feiern gibt. 140 Jahre „Lößnitzdackel“, 125 Jahre Wahnsdorfer Feuerwehr, 100 Jahre Museum Hoflößnitz, 50 Jahre Traditionsbahnverein, 30 Jahre Radebeuler Autorenkreis „Schreibende Senioren“, 25 Jahre Förderkreis der Radebeuler Stadtgalerie, 5 Jahre Radebeuler Kultur e.V.

Aus Anlass des 100. Geburtstages des Sächsischen Weinbaumuseums, welches 1924 als „Heimathaus Hoflößnitz“ eröffnet wurde, beginnt in „Vorschau & Rückblick“ eine Beitragsfolge zu dessen wechselvoller Geschichte. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch ein Beitrag des damaligen Museumsleiters Werner Lugenheim aus dem Jahr 1961, in dem er sich zum Anliegen und zur Konzeption des „Heimatmuseums Haus Hoflößnitz“ äußert (Monografien zur Geschichte der Stadt, Heft 5). Darüber hinaus können wir uns auf eine große Sonderausstellung freuen, die im Mai eröffnet werden soll.

Das „Heimathaus Hoflößnitz“ blieb nicht die einzige öffentlich zugängige museale Einrichtung bzw. thematische Sammlung, die in den Lößnitzortschaften eröffnet wurde. Schon 1928 folgte das Karl-May-Museum, unmittelbar nach Kriegsende, bereits im Juni 1945, das Haus der Kunst, 1949 das Hauptmann Archiv, 1958/1960 das Stadtarchiv, 1960 die Puppentheatersammlung (1985 als Museum), 1982 die Stadtgalerie (ab 1992 mit Städtischer Kunstsammlung), 1993 die Heimatstube Naundorf, 2005 das Schmalspurbahnmuseum, 2006 das DDR-Museum Zeitreise, 2006 die Heimatstube Kötzschenbroda, 2010 das Stadtmuseumsdepot, 2012 das Lügenmuseum und 2014/2023 das Bilzmuseum. Die Träume von einem Radebeuler Stadtmuseum, einem kleinen Pharma-Museum oder einem Korbmachermuseum blieben unerfüllt. Und nicht alle, der hier aufgezählten Einrichtungen sind bis heute existent. Die Ursachen sind vielfältiger Natur. Sich damit einmal ohne Vorurteile auseinanderzusetzen, das könnte eine aufschlussreiche Projektarbeit sein.

Der Aufforderung des Radebeuler Kulturamtes, dass sich jeder mit seinen Ideen und Initiativen in das Jubiläumsjahr einbringen kann, wurde in überwältigendem Maße gefolgt. Und so wächst und wächst das Festprogramm beständig. Neben den Veranstaltungen der Stadtverwaltung, Museen, Galerien, Theater, Schulen, Kindertagesstätten, Soziokulturellen Zentren, ortsansässigen Unternehmen sowie der zahlreichen Vereine, wird es darüber hinaus einen überraschenden Cocktail aus spontanen Aktionen von Bürgern und Künstlern geben. Das kulturelle Monatsheft „Vorschau & Rückblick“ wird davon berichten.

Übers ganze Jahr verteilt kann man in den Radebeuler Ursprungsgemeinden Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Vorträge, Festivals, Preisverleihungen, Fest- und Winzerumzüge, Performances, Filmvorstellungen, Straßen-, Figuren-, Sprech-, Musik- und Tanztheater erleben. Aber auch an den Sgraffitiführungen oder Lese-, Bilz- und Bauherrenpreiswanderungen kann man sich beteiligen.

Wo musiziert und gesungen wird, das ist erstaunlich: Musik in Kirchen, Singen an Schwarzes Teich im Waldpark, Treppensingen vorm Kulturbahnhof, musikalische Wanderungen durch die Weinberge, Open-Air-Sommerbühne für jedermann.

Recherchiert wird zu Radebeul und Kötzschenbroda in der Literatur, Musik und Bildenden Kunst. Viele Aktionen laden zum Mitmachen und Mitdenken ein. Überregional bekannte Persönlichkeiten wie Karl May, Ernst Edler von Schuch, Friedrich Eduard Bilz, Hans Stosch-Sarrasani oder die Gebrüder Ziller werden würdigende Beachtung finden. Aber auch an die Bürgermeister Robert Werner und Dr. Wilhelm Brunner, an den Bauern Karl Reiche, den Maler und Grafiker Johannes Thaut, die Schriftstellerin Tine Schulze-Gerlach, die Archivare Paul Brüll und Lieselotte Schließer u. v. a. m., soll im Verlaufe des Festjahres erinnert werden.

Die Lößnitzstadt ist ein zerrissenes Konglomerat aus zehn Ursprungsgemeinden, welche sich in mehreren Intervallen (wohl nicht immer ganz freiwillig) zusammengefunden hatten. Was im Verlaufe des Jahres ans Tageslicht kommt, bleibt spannend. Fragen sind erwünscht und könnten sein:

Wie kommt es, dass Radebeul nicht ein, sondern zwei städtische Zentren hat? Wie werden die einstigen Repräsentationsbauten in heutiger Zeit von der Stadtgesellschaft genutzt? Wie kam es, dass es in Radebeul-Ost einen „Kulturbahnhof“ und in Radebeul-West einen „Naturbahnhof“ gibt? Wie wirken sich die drei Sanierungsgebiete „Altkötzschenbroda“, „Zentrum Radebeul-Ost“ und „Zentrum Radebeul-West“ auf die Lebensqualität der Radebeuler aus? Wird sich der Kasper mit den Indianern vertragen? Wer wird in Zukunft die Baumallee auf der Bahnhofstraße beleben? Wann ertönen die ersten musikalischen Klänge im ehemaligen Postgebäude?

Dass das Stadtarchiv, die Kunstsammlung und das Stadtmuseumsdepot, zu den Radebeuler (Um)Zug(s)vögeln gehören, so wie die Kasperiade oder der Film Club Mobil, das ist zugegebenermaßen ein seltsames Phänomen. Da die Lößnitzstadt seit jeher die (Wahl) Heimat der musisch Ambitionierten, der Erfinder und Genießer, der Nachdenklichen und Kritischen, der Nostalgiker und Pragmatiker, der Lügner und Fantasten, der Jungen und Alten, der Schuldner und Millionäre, der Optimisten und Pessimisten, der Stillen und der Lauten… ist, sollte man in jeder Hinsicht recht zuversichtlich sein.

Schwerpunktthemen sind im Festjahr Musik, Literatur, Kunst, Kultur, Landwirtschaft, Industrie, Weinbau, Tradition, Festkultur, Sozialstruktur, Architektur, Kommunalpolitik…

Zum Bereich Architektur und Stadtentwicklung wird es Veranstaltungen verschiedenster Art geben: Schüler gestalten das Ausstellungsprojekt „Meine Stadt“, der Film Club Mobil präsentiert den DEFA-Film „Die Architekten“ aus dem Jahr 1989 mit einem themenorientierten Zusatzprogramm über „verhinderte, sanierte, abgerissene Plattenbauten in Radebeul“. Zum großen „Stadtfestjahr mit fast ohne Geld“ öffnen sich Denkmale, Nischen, Aussichtspunkte, Gärten, Häuser, Kreativräume, Sinne und Herzen. Die Stadtverwaltung, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Sternwarte, Musikschule und Tourist-Information stellen ihre Potenziale vor. Wissensschätze, die in Archiven, Museen und Sammlungen ruhen, gilt es zu heben und zu erforschen.

„Vernetzung“ ist das Zauberwort, welches in aller Munde ist. Wenn der Lößnitzgrund ruft, ruft das Lügenmuseum zurück, denn der Lößnitzbach verbindet Radebeuls Mitte. Die Elbe und der Elbradweg wiederum verbinden Radebeul mit der Welt und die Meißner Straße verbindet das Bauamt mit der Radebeuler Stadtgesellschaft. Und was verbindet nun die Radebeuler miteinander? Das ist vor allem die Kommunikation. Gelänge es nun, traditionelle und aktuelle Formen der Kommunikation generationsübergreifend zu verknüpfen, wäre das doch ein guter Zukunftsplan.

Jubilare, wohin das Auge schaut: In diesem Jahr feiern die Ursprungsgemeinden Naundorf 880 Jahre, Radebeul 675 Jahre, Niederlößnitz und Oberlößnitz 185 Jahre ihres Bestehens. Im Jahr 2021 konnte Kötzschenbroda auf 750 Jahre zurückschauen, was aber leider keinerlei Beachtung fand. Jubiläen bieten den Anlass zum Innehalten, Recherchieren und Reflektieren. Der Zeitraum von 1924 bis 2024 ist geprägt durch die Inflation, den Zweiten Weltkrieg, die Bombardierung Dresdens, durch Gesellschaftssysteme wie Faschismus, Sozialismus und Kapitalismus, was nicht ohne Auswirkungen auf die Stadt Radebeul und deren Bewohner blieb.

Wenn die Radebeuler Ursprungsgemeinden ein Ortsjubiläum begehen, beziehen sie sich auf ihre urkundliche Ersterwähnung. Die zentralen Stadtfeste wiederum orientierten sich an der namensgebenden Ursprungsgemeinde Radebeul, die 1349 erstmals urkundliche Erwähnung fand, und demzufolge in den Jahren 1949 und 1999 festlich begangen wurden. Ein Novum war es dann, als man im Jahr 2010 den 75. Stadtgeburtstag feierte, welcher sich auf den Zusammenschluss der Städte Kötzschenbroda und Radebeul im Jahr 1935 bezog. Demzufolge steht spätestens 2035 in Radebeul der nächste 100. Stadtgeburtstag an. Der Countdown läuft. Die Alten sind mit am Start, wer das Ziel erreicht, das kann keiner voraussagen. Wichtig ist, dass Alte und Junge einen Teil der Strecke gemeinsam absolvieren.

„Dass es möglich ist, ein Stadtjubiläum auf derart ungewohnte Weise zu begehen, spricht für die Offenheit, Experimentierfreude und herzliche Lebensart der Radebeuler Einwohnerschaft. Sie verbindet das wache Interesse an ihrer Heimatstadt und darin liegt wohl das größte Potenzial. Denn Zukunft braucht Herkunft, aber auch Inspiration und eine Vision.“

Die Feststellung im Geleitwort der Festbroschüre zum 75. Stadtgeburtstag von Radebeul im Jahr 2010 trifft auch für das Jubiläumsjahr 2024 vollumfänglich zu.

Karin (Gerhardt) Baum

Die Monografienreihe (Heft 1-9), wurde im Auftrag des Kulturbundes als Sonderausgabe des kulturellen Monatsheftes „Die Vorschau“ herausgegeben. Das lesenswerte und faktenreiche Zeitdokument zu Geschichte, Kultur, Industrie, Wein- und Gartenbau der Stadt Radebeul ist im Stadtarchiv einsehbar.