Gespräch mit Karin (Gerhardt) Baum zum Siebzigsten

Hat man lange nichts von einer bekannten Person vernommen, taucht irgendwann immer wieder die spannende Frage auf: Was macht eigentlich XYZ?

Auch deshalb wollten wir den Lesern von Vorschau & Rückblick die Antwort darauf nicht vorenthalten.

Die Gründe allerdings, warum die Redaktion des Monatshefts gerade sein Mitglied Karl Uwe Baum mit dieser Aufgabe betraut hatte, werden wohl im Dunklen bleiben müssen. Andererseits, warum sollte der Ehemann, quasi vis-à-vis am Küchentisch sitzend, nicht auch ein vernünftiges Interview mit seiner Gattin zustande bringen können?

So richtig wollte am 31. Januar vor nunmehr reichlich 53 Monaten keiner glauben, dass sich die Stadtgaleristin und Mitarbeiterin des Radebeuler Kulturamtes Karin Baum zum „alten Eisen“ abstempeln lassen würde. Gar der Oberbürgermeister sah sich in den Räumen der Stadtgalerie zur „Schlüsselübergabezeremonie“ veranlasst, die Parabel vom „scharfen Schwert des Abschiedes“ mehrfach mahnend anzusprechen.

Im folgenden Interview wollen wir unter anderem herausfinden, wie scharf das Schwert nun wirklich war.

Doch vorab sei von mir an dich, liebe Karin, die Frage gerichtet, ob es dich stört, dass ich als dein Ehemann dieses Interview führen werde?

Nein, das stört mich überhaupt nicht. Wir haben doch schon mehrfach bewiesen, dass wir zusammenarbeiten können, ob nun in der Redaktion von Vorschau & Rückblick, bei der Kasperiade von 2004 bis 2012 in Altkötzschenbroda oder zu „Feuerwehreinsätzen“, wenn Not am (Ehe-)Mann war wie bei kulturellen Großprojekten verschiedenster Art.

Hat sich nun seit Februar 2019 bei dir etwas gravierend geändert? Verbringst du jetzt deinen Alltag im Müßiggang?

Weniger im Müßiggang, wohl eher mit Muse und relativ selbstbestimmt. Der Zeitdruck ist endlich weg! Das genieße ich täglich sehr.

Vor vielen Jahren hattest du mal ein Philosophiestudium in Leipzig begonnen und gleich wieder abgebrochen. Schlummern da noch unerfüllte Wünsche?

Da schlummert gar nichts. Ich bin wohl eher der pragmatische Typ.

Bereits im Jahr 2013 hatte dich unser Redaktionsmitglied Bertram Kazmirowski zum 60. Geburtstag interviewt. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Hat sich in dieser Zeit Bemerkenswertes ereignet?

Leider habe ich in meinen letzten Dienstjahren nicht mehr alles schaffen können, was mir wichtig war. Doch einiges ist durchaus geworden. So hat die Städtische Kunstsammlung wunderbare Schenkungen erhalten und mehrere Kooperationsprojekte konnten realisiert werden. Beispielsweise 2016 die Ausstellung mit sechzehn Künstlern von der anderen (Elb-)Seite oder 2018 das Projekt „Indianerland“ mit Kinderzeichnungen von dem Radebeuler Maler und Grafiker Prof. Claus Weidensdorfer und dem dreißig Jahre jüngeren Dresdner Galeristen und Grafiker Holger John. Erstmals ist es im gleichen Jahr auch zu einer Zusammenarbeit mit der Dresdner Kunsthochschule gekommen. Unter dem Motto „SMS-Sprösslinge mit Spaß“ erprobten Studenten von Prof. Ralf Kerbach die Möglichkeiten, welche eine kommunale Galerie zu bieten hat. Eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit war angedacht. Rechtzeitig fertig geworden ist auch der zweite Teil der Galeriedokumentation.

Hast Du noch Kontakte zum Kulturamt bzw. zur Stadtgalerie?

Klar, die AG Kötzschenbroda „Heimatabend mit Frühstück“, deren Sprecherin ich bin, kümmert sich ein wenig um die Heimatstube Kötzschenbroda und nach wie vor bin ich Mitglied des Förderkreises der Stadtgalerie.

Als Co-Kuratorin war ich 2019 ziemlich intensiv eingebunden in Konzeption und Gestaltung der Käthe-Kuntze-Gedenkausstellung sowie 2022 und 2023 in die Jubiläumsausstellungen 30 Jahre Städtische Kunstsammlung und 40 Jahre Stadtgalerie. Ein Novum waren hierbei die recht humorvollen gemeinsamen Doppel-Kuratorenführungen. Privat beteiligen sich die Baums seit 2020 an der Veranstaltungsreihe „Kunst geht in Gärten“ und waren 2021 Mitorganisatoren beim grenzüberschreitenden Kultur- und Spielstraßenfest auf der Käthe-Kollwitz-Straße.

Was möchtest du gern mal loswerden?

Loswerden möchte ich meine überflüssigen Pfunde. Aber so war das ja wohl nicht gemeint. Mehr als überfällig finde ich eine offene und ehrliche Debatte über die Stadt- und Kulturentwicklung. Mir geht es dabei auch darum – ich hoffe das klingt jetzt nicht zu pathetisch – „die Seele und den Geist“ der Lößnitzstadt für künftige Generationen zu bewahren.

Bist du eigentlich gern Rentnerin? Also eine, die sich auch so fühlt?

Wenn ich von Jüngeren einen Sitzplatz in der Straßenbahn angeboten bekomme, finde ich das ganz prima. Ansonsten hatte ich bisher noch gar keine Zeit, über meine speziellen Rentnergefühle nachzudenken.

Nach dem „Brotjob“ ist bei Vielen Privat angesagt. Wie war das oder ist das bei dir?

Ach, da bin ich viel zu neugierig auf all das, was nun ohne mich und anders weitergeht. Denn irgendwie weiter geht es doch immer?! Außerdem habe ich meine Arbeit ohnehin nie als „Job“ angesehen.

Hast Du jemals Auszeichnungen oder Medaillen bekommen?

Wer hat das nicht, in so einem „hohen“ Alter? Vor langer, langer Zeit gehörte ich mal zu einem „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ und 2019 ernannte mich die Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda zum Ehrenmitglied.

Was verbindet dich eigentlich mit Radebeul?

Dass ich in Radebeul geboren wurde, empfinde ich als großes Glück. Dass ich mein komplettes Arbeitsleben in dieser Stadt verbringen durfte, ist ja auch nicht selbstverständlich. Dass das Konglomerat Radebeul aus zehn Ursprungsgemeinden besteht und was das für diese Stadt bedeutet, wurde mir allerdings erst so nach und nach bewusst. Durch die Veranstaltungsreihe „Radebeuler Begegnungen“ habe ich mich dann recht intensiv mit allen Ursprungsgemeinden beschäftigt und dort viele engagierte Bewohner kennengelernt. Meine Tätigkeit als Sachgebietsleiterin für Kunst- und Kulturförderung, wie die offizielle Bezeichnung lautete, brachte es mit sich, dass ich sowohl fast alle Bildenden Künstler in ihren Ateliers besucht habe als auch mit zahlreichen Kulturvereinen, Initiativgruppen und Institutionen im permanenten Austausch stand. Ein großartiger Höhepunkt war dann das Festjahr zum 75. Stadtgeburtstag.

Karin und Karl Uwe Baum zwischen vielen Stühlen und doch miteinander verbunden, Foto: K. (Gerhardt) Baum

Nun wurdest du vor wenigen Tagen so alt, wie du in deinen jungen Jahren vielleicht nie werden wolltest. Spuken immer noch Gedanken und Ideen aus jenen Tagen in deinem Kopf herum?

Das nicht gerade, aber der Kopf steht ja nicht still, wie man so schön sagt. Sehr viel bedeuten mir Klassentreffen. Meine Mitschüler und ich sind zur gleichen Zeit ins Leben gestartet. Wir alle hatten Wünsche, Hoffnungen und Illusionen. Und wir alle wurden zwangsläufig mit der Realität konfrontiert. Die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen darüber austauschen zu können, das finde ich wunderbar.

Einst traf ich einen 80jährigen, der sich für seine Zukunft noch viel vorgenommen hatte. Wie denkst du darüber?

Also wie gesagt, ich bin kein Philosoph. Mit Plänen ist das so eine Sache. Ich denke lieber aus der jeweiligen Situation heraus. Vieles hängt im Alter von der geistigen und körperlichen Verfasstheit ab, aber auch von mehr oder weniger glücklichen Zufällen.

Von Juni 1984 bis Januar 2019, immerhin 34 Jahre, hast du die Radebeuler Kulturlandschaft nicht unwesentlich mitgeprägt. Man gewinnt den Eindruck, dass dies mit großer Leidenschaft und persönlichem Einsatz geschah…

Bevor man etwas prägen kann, wird man erst mal selber geprägt. Alles hängt mit allem zusammen und nichts entsteht aus dem Nichts. Der Zeichenzirkel von Dieter Beirich war immer mein Favorit. Aber eine kurze Zeit habe ich auch das Kindertheater ausprobiert. Durch meine Diplomarbeit über Malerei und Grafik in Radebeul lernte ich den Dresdner Kunsthistoriker Dr. Fritz Löffler kennen. Sein profundes Wissen, seine bedingungslose Hingabe zur Kunst und Denkmalpflege, seine klare kritische Haltung haben mich sehr beeindruckt. Von ihm erhielt ich viele gute Ratschläge.

Fachliche Orientierung boten mir vor 1990 hauptsächlich die Galerie Nord, die Galerie Mitte und die Galerie Kühl. Auch kann ich mich noch gut erinnern, dass wir Kulturleute einmal gemeinsam in Leipzig bei „Judy“ Lybke in der Galerie Eigen + Art zum Erfahrungsaustausch waren.

Nach 1990 habe ich mich oft mit den Kollegen des Dresdner Kulturamtes beraten. Der Architektin Petra Clausnitzer, mit der ich von 1985 bis 1991 zusammengearbeitet habe, ist es zu verdanken, dass sich das Themenspektrum der Galerie um Architektur und Stadtentwicklung erweitert hatte. Sie knüpfte den Kontakt zur TU Dresden, wo man mit den Voruntersuchungen zum künftigen Sanierungsgebiet Altkötzschenbroda befasst war. Vor allem Dr. Dieter Schubert, der von 1991 bis 2005 das Bildungs- und Kulturamt leitete, fungierte als Bindeglied zu Politik und Verwaltung. Er erreichte, dass uns Mitarbeitern ein großer kreativer Freiraum zugestanden wurde. Inspiration bot sich auch für mich im näheren Umfeld, wie zum Beispiel das Internationale Wandertheaterfestival, der Scheune-Schaubudensommer, die Diplomausstellungen der Kunsthochschule, die Ausstellungsprojekte Ornö und Ostrale, das Lügenmuseum…

Was hättest du gern noch verwirklicht?

Hin und wieder werde ich wohl noch einige Beiträge für Vorschau & Rückblick schreiben. Freuen würde es mich, wenn das Monatsheft durch eine jüngere Redaktion weitergeführt wird. Außerdem habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Städtische Kunstsammlung in naher Zukunft würdige und öffentlich zugängige Räume erhält und der dringend notwendige Galerieerweiterungsbau endlich realisiert wird. Gern möchte ich den 100. Geburtstag der Stadt Radebeul mitfeiern, dann wäre ich allerdings bereits 82 Jahre alt.

Wie beurteilst du die aktuelle Radebeuler kulturelle Szene und was hat sich seit deinem Einstieg im Juni 1984 verändert?

Das kulturelle Angebot war zu DDR-Zeiten überschaubar strukturiert. Ab Mitte der 1980er Jahre kam dann auch in Radebeul die alternative Szene hinzu, die allerdings unter ständiger Beobachtung stand. Um heute als Künstler bzw. als Kulturanbieter bemerkt zu werden, müssen immer stärkere Reize gesetzt werden. Dass bezahlbare Wohn- und Arbeitsräume in Radebeul sehr rar sind, ist ja bekannt. Erst kürzlich wurde den jungen Künstlern von der „Alten Molkerei“ der Mietvertrag gekündigt. Zur kulturellen Szene in Radebeul gäbe es natürlich viel mehr zu sagen, was aber dieses Interview sprengen würde. Nur so viel: Aktuell wird im Kulturamt nun doch an einer Kulturkonzeption gearbeitet. Allerhöchste Zeit, denn der Generationswechsel macht auch vor Radebeul nicht halt. Ein Blick nach Meißen lohnt dabei durchaus. Dort ist erstaunlich viel passiert in letzter Zeit.

Du warst an einer Reihe von Vereinsgründungen beteiligt. Planst du demnächst weitere Gründungen?

Als Neu-Rentnerin hatte ich mir zunächst einen Überblick verschafft, in welchen Vereinen ich Mitglied bin. Eigentlich reicht’s. Trotz guter Vorsätze bin ich dann 2021 doch nochmal in einen Verein eingetreten. Dass sich der Radebeuler Kultur e.V. zu kulturpolitisch brisanten Themen öffentlich positioniert, finde ich sehr wichtig und unterstützenswert.

Und was sagt zu alledem die Familie?

Tja, da müsstest du die unmittelbar Betroffenen selbst fragen. Ich vermute, dass die Auffassungen hierbei etwas auseinandergehen werden.

Zum Ensemble des Dreiseithofes Altkötzschenbroda 21 gehört auch das Auszugshaus. Du hast es unter Mitwirkung deiner damaligen Kollegin Ingrid May zu einer Heimatstube entwickelt. Heute nutzt u. a. auch die AG Kötzschenbroda, die Einrichtung zur Umsetzung eigener Vorhaben. Bist du damit wieder am Ausgangspunkt deiner Tätigkeit im Kulturamt angekommen?

Naja, hier schließt sich scheinbar der Kreis. Das Auszugshaus war für die Alten da, die ihren Lebensabend auch nicht im Müßiggang verbracht haben. Eine besondere Herausforderung der Heimatstube sehe ich darin, dass auf engem Raum und mit geringem Budget, möglichst viele Geschichten von Menschen, Dingen und Ereignissen vermittelt werden sollen. Übrigens plant die AG im September 2023, den 30. Jahrestag des ersten sanierten Gebäudes in Altkötzschenbroda festlich zu begehen. So viel zum scharfen Schwert…

Vielen Dank für das „scharfe“ Interview.

(Fortsetzung folgt – 2028!)

Karl Uwe Baum

Interview zum Sechszigsten in V&R 6/2013

BU: Karin und Karl Uwe Baum zwischen vielen Stühlen

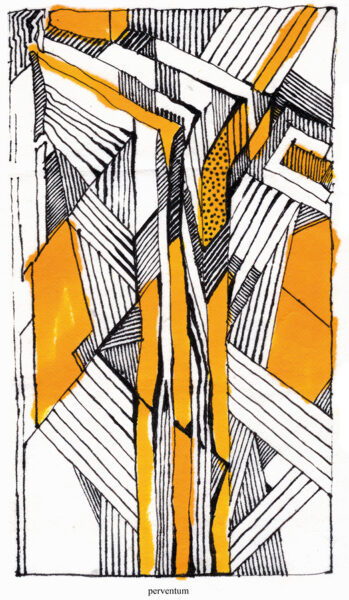

Die Laudatio hielt Thomas Gerlach, dem man einmal mehr dafür dankbar sein muss. Ist es doch heutzutage schwierig überhaupt jemanden zu finden, der die einführenden Worte zu einer Ausstellungseröffnung spricht. Als Kratschmer 2020 begann, sich der Kunst zuzuwenden, lag diese brach, wie es Gerlach in seiner Rede formulierte. Und er fuhr fort: „In den drei Jahren nun, in denen Matthias sein Vorhaben so konsequent umgesetzt hat, sind über tausend Zeichnungen entstanden, mit denen er nun nicht nur medial, sondern zum ersten Mal auch real die Öffentlichkeit sucht.“. Natürlich zeigt die Ausstellung davon nur einen kleinen aber sehr bewusst ausgewählten Teil, insgesamt 77 Werke. Dem Betrachter „begegnen konstruktive Motive, die manchmal an Häuserfassaden erinnern oder Brückenkonstruktionen, wobei sie natürlich keinen realen Vorbildern folgen“, führt Gerlach weiter aus. „Stattdessen holt sich Matthias Anregungen aus der Werbung. Speziell die Modelle der Designerin Gudrun Sjöden, die schwedische Mode in die Welt bringt, regten ihn an, sie kollagenartig in seine Formen einzubeziehen.“ Es sind Stoffmuster aus den Katalogen von Gudrun Sjöden, die der Betrachter in Matthias Kratschmers grafischen Arbeiten wiederfinden kann.

Die Laudatio hielt Thomas Gerlach, dem man einmal mehr dafür dankbar sein muss. Ist es doch heutzutage schwierig überhaupt jemanden zu finden, der die einführenden Worte zu einer Ausstellungseröffnung spricht. Als Kratschmer 2020 begann, sich der Kunst zuzuwenden, lag diese brach, wie es Gerlach in seiner Rede formulierte. Und er fuhr fort: „In den drei Jahren nun, in denen Matthias sein Vorhaben so konsequent umgesetzt hat, sind über tausend Zeichnungen entstanden, mit denen er nun nicht nur medial, sondern zum ersten Mal auch real die Öffentlichkeit sucht.“. Natürlich zeigt die Ausstellung davon nur einen kleinen aber sehr bewusst ausgewählten Teil, insgesamt 77 Werke. Dem Betrachter „begegnen konstruktive Motive, die manchmal an Häuserfassaden erinnern oder Brückenkonstruktionen, wobei sie natürlich keinen realen Vorbildern folgen“, führt Gerlach weiter aus. „Stattdessen holt sich Matthias Anregungen aus der Werbung. Speziell die Modelle der Designerin Gudrun Sjöden, die schwedische Mode in die Welt bringt, regten ihn an, sie kollagenartig in seine Formen einzubeziehen.“ Es sind Stoffmuster aus den Katalogen von Gudrun Sjöden, die der Betrachter in Matthias Kratschmers grafischen Arbeiten wiederfinden kann.