1. Teil Entstehung und Verfall des Wandbildes

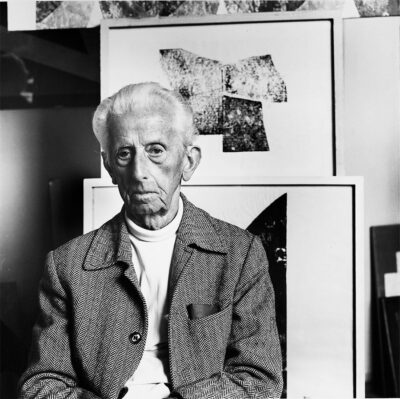

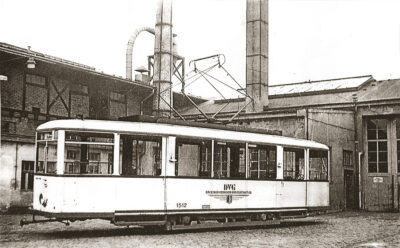

Originalsgraffito Turnerweg von Glöckner 1992. Foto: D. Lohse

Älteren Vorschaulesern dürfte es bekannt sein, dass ich bereits ein paar Mal über Glöckners handwerklich-künstlerische Sgraffitoarbeiten in Radebeul und Umgebung etwas geschrieben habe (sh. V&R 05/92, 06/12, 02/15 u.12/18). Die Kratzputztechnik, wie man Sgraffito noch bezeichnen kann, ist eine uralte künstlerische Technik, die in der Renaissance ihren Höhepunkt hatte und u.a. von Glöckner wieder angewendet wurde. Ich schätze auch die künstlerische Hauptarbeit von Hermann Glöckner – die Grafik, Faltungen und Montagen und seine Tafelwerke – durchaus, aber seine Sgraffitos als Ladenwerbung und Fassadenschmuck, seltener auch in Innenräumen, liegen mir besonders am Herzen. Zumal, wenn man die Umstände kennt, unter welchen er sich diesen eher handwerklichen Arbeiten zuwendete, nein, zuwenden musste, weil er sonst vielleicht verhungert wäre. Es gibt Auskünfte, dass er sich solche Auftragsarbeiten bezahlen ließ, aber Teile der Summe gelegentlich auch mit Naturalien abgelten ließ, wenn es sich in der Nachkriegszeit z.B. um eine Werbeschrift für einen Gärtner, Bäcker oder Fleischer handelte.

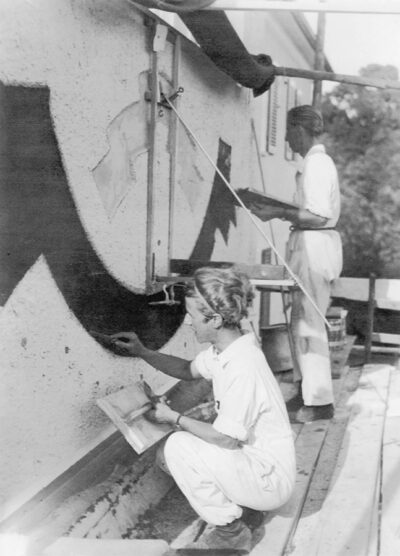

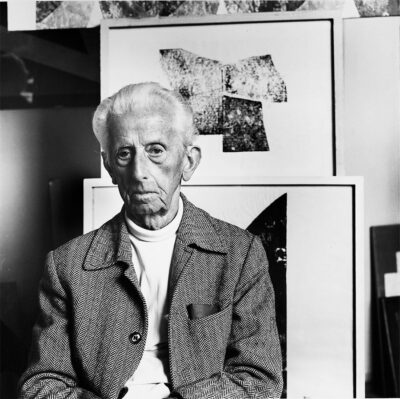

Portrait von H. Glöckner. Foto: © SLUB / Deutsche Fotothek / Borchert, Christian

Aber ich möchte an dieser Stelle zunächst mal eine Kurzbiografie von Glöckner einfügen:

Am 21. Januar 1889 wurde Hermann Glöckner als Sohn des Schlossers Albert Glöckner und seiner Frau Luise Agnes Glöckner in Dresden Cotta geboren. Nach der Volksschule besuchte er ab 1903 die Gewerbeschule in Leipzig und begann 1904 eine Lehre als Musterzeichner. Nebenbei war er in der Abendklasse der Kunstgewerbeschule eingeschrieben. 1907 schloß er die Lehre ab und arbeitete als Musterzeichner. Seine Einberufung zum Militär erfolgte 1915. 1921 heiratete er Frieda Paetz. Ab 1923 besuchte er die Kunstakademie in Dresden, musste aber bereits 1924 aus finanziellen Gründen die Akademie wieder verlassen – Glöckner hatte also kein abgeschlossenes Studium. 1927 bezogen Glöckners in Dresden eine Wohnung mit Atelier. Er war als Künstler eher ein Einzelgänger und widmete sich zunächst der gegenständlichen Malerei. Aus dieser Zeit gibt es z.B. eine Darstellung der Boxdorfer Windmühle. Etwa ab 1932 finden wir in seinen Bildern eine Reduzierung der natürlichen Formen und eine Hinwendung zu geometrischen Formen. Diese Art wurde nach 1933 nicht anerkannt, es gab keine Ausstellungsbeteiligung und wenig Verkäufe. Ab Mitte der 30er Jahre wendete er sich so den Sgraffitoarbeiten zu. 1945 wurden die Glöckners ausgebombt und zogen später ins Künstlerhaus. Auf der „Allgemeinen deutschen Kunstausstellung“ 1946 war Glöckner mit zwei Arbeiten vertreten, jedoch ab 1952 bereits wieder wegen Formalismus ausgegrenzt. Nun wendete er sich verstärkt den baugebundenen Arbeiten, also den Sgraffitos, häufig auch in Radebeul zu. Etwa ab 1980 erfuhr er in der DDR allmählich Anerkennung als Künstler. 1984 stellte Glöckner seine große Stahlfaltung vor der Mensa der TU Dresden auf und bekam im gleichen Jahr den Nationalpreis III. Klasse. Er starb am 10. Mai 1987 in BerlinWest und ist auf dem Friedhof in Loschwitz begraben worden. Anlässlich seines 100. Geburtstages fand eine große Ausstellung seines künstlerischen Schaffens in Dresden und danach in Halle/ Saale statt.

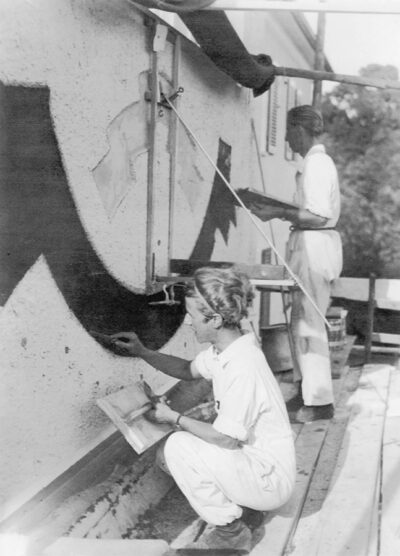

Aus der Biografie geht hervor, dass es für Hermann Glöckner lebenswichtig war, sich neben seiner Kunst, die in zwei politischen Systemen zeitweilig nicht anerkannt war, mit den Sgraffitos ein „zweites Standbein“ zu schaffen, üppig war sein Leben aber nie! An der handwerklichen Kunst war seine Frau beteiligt, sie suchte neue Aufträge und arbeitete oft mit auf dem Gerüst. Eine der frühesten derartigen Arbeiten war 1933 eine Firmenwerbung nahe des Bahnhofs Radebeul Ost für die Chemische Fabrik Madaus in der Gartenstraße. Familie Madaus war der neuen Kunst gegenüber aufgeschlossen, was heute noch an den beiden puttenartigen Ebe-Figuren vorm Haupteingang ersichtlich ist. 1945 wurden die beiden chemischen Betriebe von Heyden und Madaus enteignet und firmierten dann unter VEB Arzneimittelwerk Dresden. 1955 erging an Glöckner der Auftrag, über dem Eingang des AWD-Klubhauses Turnerweg 1 (früher Gasthof „Goldene Krone“) ein dekoratives Bildfeld in Sgraffitotechnik herzustellen – die Familie Madaus in Köln hatte damit nichts mehr zu tun. Die Ausführung dieser Gestaltung erfolgte vom 16. bis 24. September 1955.

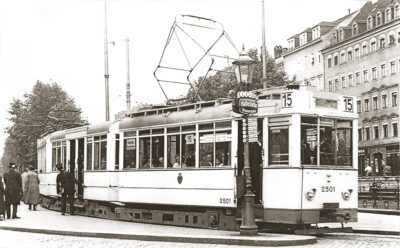

Beide Glöckners arbeiten an einer Sgraffito-Sonnenuhr in Radebeul auf dem Gerüst, 1939. Foto: Heinrich Wentzel, privat

Der Entwurf Glöckners für das große Bildfeld darf sicherlich als sehr gelungen bezeichnet werden. Technisch handelte es sich hier um einen dreilagigen (=dreifarbigen) Putz, naß-in-naß aufgetragen, wo jeweils Teile des Putzes von der oberen Lage nach Vorlage ausgeschnitten und so nacheinander Teilflächen der jeweils unteren Putzlage sichtbar werden – hier ist handwerkliches Geschick, Schnelligkeit und Genauigkeit gefragt. Die Bildmotive nehmen Bezug auf Kultur und Lebensfreude und lassen eine Lyra und eine Laute sowie die bekannten Theatermasken „Freud und Leid“ erkennen. Die Räume zwischen diesen Elementen füllte Glöckner mit Weinlaub und Weintrauben. Diese Elemente zeigten den Besuchern an, was sie beim Eintritt in das Kulturhaus erwarten durften: Veranstaltungen mit Musik und Theater sowie Freude und Entspannung bei Wein und anderen Genüssen. Hermann Glöckner gelang hier eine gezielte und freundliche Werbung für ein Kulturhaus ganz ohne politische Attribute, wie das sonst in der DDR meist üblich war.

Zwischen 1955 und 1990 sind viele Menschen unter Glöckners Sgraffito ins Kulturhaus zu Betriebsfeiern, Tanz- und Musikveranstaltungen, Schuleinführungen und Jugendweihe-feiern sowie auch zu privaten Feiern gegangen, manche werden sich daran noch gern erinnern.

Dann, nach 1990 wurde es hier stiller, das AWD sollte in Etappen aufgespalten und verkleinert werden, Betriebe konnten sich keine Klubhäuser mehr leisten und bald hatte die Treuhandgesellschaft hier alles übernommen, aber fast 20 Jahre nichts zustande gebracht – Leerstand ging in Verfall und fast in Ruine über. Und auch die Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege hier nicht alles, sondern nur das Sgraffito unter Schutz zu stellen, war letzten Endes nicht förderlich. Als schließlich 2008 die Familie Madaus ihre Immobilien an Gartenstraße und Turnerweg zugesprochen bekam, hatte sie mit dem Verkauf der Gebäude – heute gibt es in den Gebäuden viele Wohnungen – zu tun, aber kein Interesse an Glöckners Arbeit, die Stadt könne das Bild abnehmen und woanders anbringen war der Kommentar. Mit diesem Eigentümer, der sich für das Sgraffito als nicht zuständig erklärte, fehlte der Unteren Denkmalschutzbehörde Radebeul ein Verhandlungspartner. Man dachte einen Moment darüber nach, doch die zerstörungsfreie Abnahme eines Putzbildes von dieser Größe (3,70m x 1,00m) hatte noch Niemand realisiert und die Kosten schienen der Stadt zu gigantisch. Der bekannte Dresdner Kunstwissenschaftler Prof. Werner Schmidt sagte im Februar 2009 der Stadtverwaltung Radebeul, welche hohe kunstgeschichtliche Wertigkeit gerade dieses Putzbild hat und dass es unbedingt abgenommen und gerettet werden müsse, leider ohne Erfolg.

Doch was war geschehen: Der Herbst 2008 war regenreich und viel Wasser drang durch das kaputte Dach von oben in das Mauerwerk ein, der sehr kalte Monat Januar 2009 bewirkte mit Frost ein unvorhersehbares Abplatzen von Putzstücken des Bildes. In den Folgemonaten krümelte der Rest herunter, der durch einen Hausmeister sichergestellt wurde. Doch die Rekonstruktion der Glöcknerschen Originalteile, ein Riesenpuzzle mit Fehlstellen, erwies sich als nicht durchführbar. Über all die Jahre kam das Putzbild mit Regen und Wind von außen gut zurecht, aber Wasser von oben und innen führte zur Durchnässung des gesamten Mauerwerks und den geschilderten Schaden und somit den Tod des schönen Sgraffitobildes. Radebeul hatte somit den Verlust des größten Glöcknerschen Sgraffitos zu beklagen.

Dietrich Lohse

Quellen: 1. „Hermann Glöckner ein Patriarch der Moderne“, herausgegeben von John Erpenbeck,

Verlag Der Morgen, Berlin 1983

2. „Glöckner“, Katalog zur Ausstellung zu Glöckners 100. Geburtstag, Staatliche

Kunstsammlungen Dresden, 1989