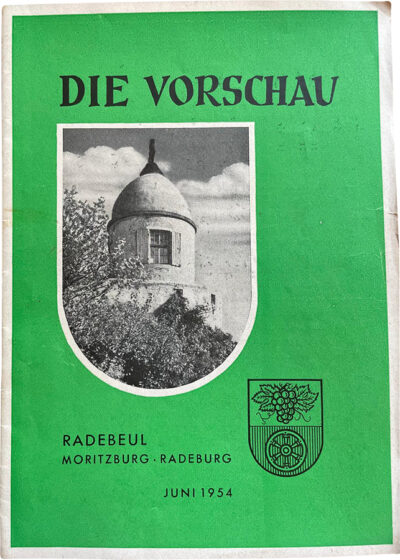

»Auf, in’s Paradies, nach Oberlößnitz!« Mit dieser Aufforderung schließt der Text eines im Juli 1924 von der örtlichen Kurverwaltung herausgegebenen Faltblattes, das die Attraktionen und Annehmlichkeiten der damals rund 2100 Einwohner zählenden Gemeinde Oberlößnitz und ihrer Umgebung preist. Jüngste Errungenschaft des »sächsischen Nizza« war das wenige Wochen vorher, am Pfingstsonntag, den 8. Juni 1924 eröffnete »Heimathaus Hoflößnitz«, dessen bildliche Darstellung auch die Titelseite des Blättchens zierte. Erstmals hatte die Öffentlichkeit nun die Möglichkeit, die Schätze, die das Lust- und Berghaus in seinem Inneren barg, zu großzügig bemessenen Öffnungszeiten gegen ein kleines Eintrittsgeld in Augenschein zu nehmen. Und so ist es, abgesehen von einigen kriegs- und restaurierungsbedingten Schließzeiten, bis heute geblieben. Die ›Dresdner Nachrichten‹ brachten am 10.06.1924 folgendes über

Die Einweihungsfeier des Heimathauses Hoflößnitz

»Die alte historische ›Hoflößnitz‹, das durch die Weinlesefeste Augusts des Starken bekannt gewordene, zwischen freundliche Rebenhügel unterhalb des ›Spitzhauses‹ idyllisch eingebettete Winzerhaus der Oberlößnitz, hat zu Pfingsten, nachdem es sich jahrelang in Privatbesitz befunden hatte und als heimatliches Kleinod immer mehr vergessen wurde, endlich eine der heutigen Zeit entsprechendere, gemeinnützige Verwendung gefunden. Die Räume des Dachgeschosses dienen jetzt der wanderlustigen Jugend als willkommene Herberge, während die wundervollen, intimen Zimmer des ersten Stockwerkes und des Erdgeschosses, die einst zur Zeit der königlichen Winzerfeste großartige Feierlichkeiten sahen und, wenn sie reden könnten, gar vieles erzählen möchten von gepuderten Perücken und Reifröcken, von Grazie, Galanterie und diskretem Liebesgeflüster — ein durchaus sehenswertes Heimatmuseum geworden sind.

Museumsvorstand Dr. Alfred Tischer spricht zur Eröffnung des »Heimathauses Hoflößnitz« am 8. Juni 1924, Verlag Adam

Um 8 Uhr früh am ersten Pfingstfeiertag versammelten sich die Freunde und Gönner des Unternehmens, um in schlichter Eröffnungsfeier die ›Bleibe‹ des Heimathauses festlich zu weihen. Bürgermeister [Bruno] Hörning übergab die Herberge dem Ortsausschuß für Jugendpflege, Oberlehrer [Paul] Hösel, der seinerseits mit dem Ausdrucke des Dankes eine kurze Skizzierung der Geschichte der Herberge verband und letztere der Jugend zu fleißiger Benützung zur Verfügung stellte. Im Namen des Zweigausschusses Sachsen der Deutschen Jugendherbergen sprach Oberlehrer Richter (Dresden). Er ermahnte die Jugend besonders, das Schatzkästchen dieser einzigartigen Herberge pfleglich zu wahren und immer mit Ehrfurcht der großen Zeiten zu gedenken, die dieses Haus gesehen habe. […]

Um halb 10 Uhr hatten sich dann zu den bereits anwesenden Vertretern der Behörden noch zahlreiche Ehrengäste und ein großes, festlich gekleidetes Pfingstpublikum gesellt, so daß die nun folgende Einweihung des Heimatmuseums einen überaus würdigen, hochfeierlichen Verlauf nahm. Bei köstlichem Pfingstwetter und strahlendem, tiefblauen Himmel umstand die Versammlung, nachdem die Kurkapelle unter Musikdirektor Wagner mehrere klassische Konzertstücke meisterhaft zu Gehör gebracht hatte, die alte, historisch wertvolle Weinpresse, auf deren verwitterten Umfassungsbalken der Festredner des Tages, Dr. [Alfred] Tischer, der unermüdliche Leiter und Förderer des Heimatmuseums, Platz genommen hatte, um in zündender Ansprache einen historischen Rückblick über die ›Hoflößnitz‹ zu geben, Zweck und Ziel des Museums darzulegen und die nicht eben zahlreichen, darum aber kunsthistorisch und heimatkundlich um so wertvolleren Schätze der Sammlung ins gebührende Licht zu stellen. Nach ihm sprach Bürgermeister Hörning, dem es in zäher, jahrzehntelanger Ausdauer endlich gelungen war, das Heimathaus für die Gemeinde zu erwerben. Die Grüße der Behörde überbrachte Amtshauptmann [von Dresden-Neustadt, Dr. Rudolf] de Guehery, im Namen der Brudergemeinde Radebeul sprach Bürgermeister [Robert] Werner. Anschließend erfolgte unter Führung von Dr. Tischer ein Rundgang durch die interessanten Räume mit ihren köstlichen Holzmalereien an den Wänden und Decken, mit den sehr wertvollen Öfen aus Meißner Porzellan [beim Material irrte der Berichterstatter gewaltig, F. A.], der geologischen Sammlung, dem ›Guckkasten‹, und vielen anderen historischen Gegenständen. Es würde hier zu weit führen, auf die vielen Anregungen, die dieses altersgraue Haus dem Sachsen bietet, näher einzugehen — darum, o Wanderer, alt und jung, geh’ hin und sieh’ und lerne alldort glühende Heimatliebe!«

Dem ist kaum etwas hinzuzufügen, außer vielleicht, dass die zu Pfingsten 2024 eröffnete große Jubiläumsausstellung »Paradies« mit Arbeiten der Radebeuler Künstlerin Irene Wieland und Leihgaben aus den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden auch für intime Kenner der Hoflößnitz spannende neue Eindrücke bereithält. Also: Auf ins Paradies! (Fortsetzung folgt.)

Frank Andert