Arbeiten von Irene Wieland in der Hoflößnitz

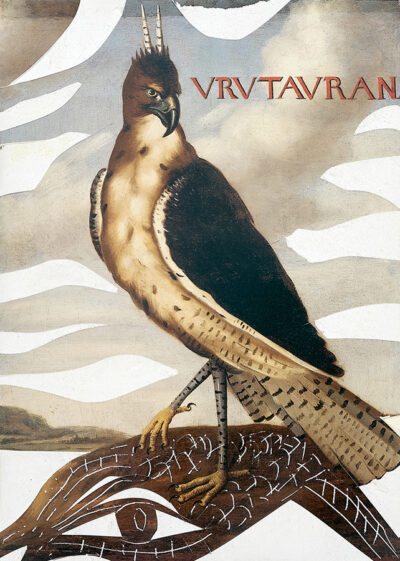

Die Radebeuler Künstlerin Irene Wieland (*1968) untersucht im Dialog mit den Vogelgemälden Albert Eckhouts (1610–1665) an der Festsaaldecke der Hoflößnitz Mythen und Projektionen unserer Paradiesvorstellungen. In lichtechten, farbintensiven Acryltuschen auf leichten Pappelhölzern oder Büttenpapieren entwickelt sie ihre spontanen, reduzierten und doch freien lyrischen Formulierungen. Die Zeichnung ist stets Ausgangspunkt für ihr Schaffen: ob als autonomes Werk in großformatigen Kompositionen mit Pigmenten angeriebener Tuschesteine auf Japanpapier oder als vorbereitende Studie für Adaptionen im Genre keramischer Plastik oder Skulptur aus Aluminium und Corten-Stahl. In ihrer stilisierenden Bildsprache wandeln sich naturalistisch skizzierte Tierdarstellungen kaum merklich zu eigenen grafischen Inventionen und phantastischen Mischwesen, eine Parallele zu den subtilen Chimären der Deckengemälde Albert Eckhouts. Doch Wieland steigert die Entfremdung und entfernt sich zusehends von ihrem gegenständlichen Vorbild. Es entstehen abstrahierte Vogelleiber mit Janusgesicht, auf einer Seite das Profil eines Vogels, auf der anderen maskengleich das menschliche Pendant andeutend.

Für den historischen Festsaal der Hoflößnitz schuf Irene Wieland anlässlich des 100-jährigen Museumsjubiläums eine eigens für diesen Raum konzipierte Wandinstallation. Erstmals wird das tradierte ikonologische Bildprogramm des Saals für einen Dialog mit der zeitgenössischen Kunst geöffnet. Die seit dem 19. Jahrhundert leeren Felder oberhalb des Kranzgesimses, die in der ursprünglichen Ausstattung Fürstenbildnissen vorbehalten waren, werden nun von formatfüllenden Arbeiten der Künstlerin bedeckt, in denen sie charakteristische Phänotypen einzelner Vogelarten der Eckhoutschen Gemälde in autonomen Anverwandlungen aufgreift.

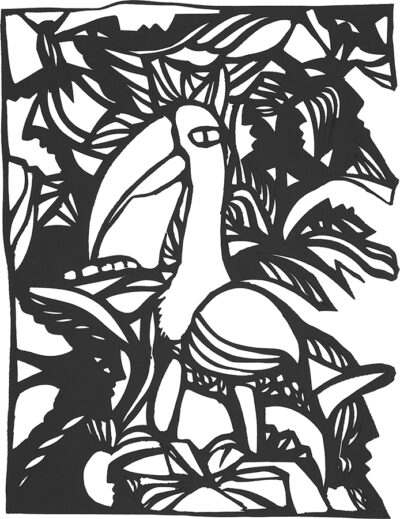

Dem Prinzip des grafisch-ornamentalen Scherenschnitts folgend, schneidet Wieland mit einem Cutter ihre Kompositionen aus schwarzem und rotem Filzgrund. Unseren Bildeindruck prägen die alternierenden, inversiven Leerstellen der Figuration und ihre markanten Konturen und fragilen Stege, die die Künstlerin in freihändiger, fast zeichnerischer Virtuosität als Positiv während des Schneidevorgangs herausstellt und somit als eine Art bildgebendes Raster inszeniert. Aufgelegt auf einem hellen Fond erhalten die dunklen Textilschnitte eine räumlich und optisch kontrastierende Füllung.

Angeregt durch Eckhouts brasilianische Vogelwelt entwickelt die Künstlerin ein imaginäres Paradies, in dem Menschen, Tiere und Geister in idealer Weise koexistieren. Wir sehen an japanische Drachenschutzgötter gemahnende, maskengleiche Gesichter, deren wehrhafte Züge mit goldfarbenen Pigmenten gehöht und Stickereien konturiert werden – gewissermaßen die Wächter des Idylls. Folgen wir dem räumlich friesartig angelegten Arrangement, wechseln stilisierte schemenhafte Wolken und dichte Landschaften einander ab, in denen Vögel und menschliche Gesichter in Zwiesprache verwoben sind. In phantastischen Pflanzengebilden blickt uns das »Antlitz der Natur« aus anthropomorph gestalteten Augenpaaren entgegen. Chimären aus Fauna, Flora und Mensch gehen symbiotische Verbindungen ein.

In der Schilderung der Genesis erscheint das irdische Paradies, die Urwohnung der Menschen, als ein blühender Garten mit einer Vielfalt an Bäumen, Früchten und friedlicher Tierwelt. Allein die Unzulänglichkeit des Menschen führt zum Verlust des Idylls. Doch ist die Vorstellung eines idealen Ortes, zu dem wir zurückkehren könnten, nicht vielmehr eine Metapher, die eine Perspektive für eine Orientierung im Leben gibt? Sie kann bewirken, dass wir uns gegen Leid und Elend in der Welt zur Wehr setzen. Zugleich ist sie eine Parabel für die menschliche Sehnsucht nach Sinn und Erkenntnis und die damit einhergehenden Prozesse von Entfremdung und Abspaltung.

Die nicht allein im biblischen Mythos geschilderte Störung des Paradieses findet auch in Wielands Bildwelt ihren Widerhall. In ihren Décollagen fotografischer Abbildungen der Deckengemälde Albert Eckhouts verändert die Künstlerin die ursprünglichen Kompositionen des niederländischen Malers durch gezielte Entfernung und Abtragung bestimmter Partien von der Oberfläche der fotografischen Prints. Mittels Cutter schält und schabt sie das für sie relevante dystopisch und bewusst fragmentarisch zurückbleibende eigene Bild aus der von Eckhout angelegten Komposition heraus. Die freigelegten weißen Leerstellen werden mitunter farbig getuscht oder bleiben als weiße, blinde Flecken und Ritzungen zurück. Wunden, Verletzungen und Verlust werden so zu Zeichen der Mündigkeit und des Aufbruchs zu einem neuen, anderen Sehnsuchtsort.

Katharina Arlt

Die Ausstellung »Paradies« mit Arbeiten von Irene Wieland und Vogelpräparaten aus den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden ist noch bis 28. Juli im Weinbaumuseum Hoflößnitz, Radebeul, Knohllweg 37, zu sehen (Di–So, 10–18 Uhr). Der vorstehende Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags im Ausstellungskatalog.