Die bisher vorgestellten Ehrenbürger von Kötzschenbroda und Radebeul waren zwar allesamt nicht hier geboren, aber seit langem ortsansässig und hatten sich die durch die Ehrung zum Ausdruck gebrachte Achtung und Dankbarkeit ihrer Gemeinden durch jahrzehntelanges Wirken zum Wohle derselben redlich verdient. Nicht behaupten kann man das von den »Ehrenbürgern« des Jahres 1933.

Die von den katastrophalen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise überschatteten letzten Jahre der Weimarer Republik waren durch eine zunehmende Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung gekennzeichnet. Während die demokratischen Parteien nicht mehr in der Lage waren, stabile Regierungen zu bilden, und sich das gespaltene linke Lager selbst neutralisierte, vollzog sich ein geradezu kometenhafter Aufstieg der rechtsextremen NSDAP, die sich bei den beiden letzten demokratischen Reichstagswahlen vom 31. Juli und 6. November 1932 jeweils als deutlich stärkste Partei durchsetzen konnte. Hätte sich die SPD nicht dem Wahlbündnis aller demokratischen Parteien für Amtsinhaber Paul v. Hindenburg (1847-1934) angeschlossen, hätte der erst kurz zuvor eingebürgerte »braunschweigische Regierungsrat« Adolf Hitler (1889-1945) bei der Reichspräsidentenwahl im Frühjahr 1932 sogar gute Chancen gehabt, zum neuen Staatsoberhaupt gewählt zu werden. Dadurch, dass Hindenburg den von ihm noch 1931 abschätzig als »böhmischen Gefreiten« titulierten Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannte, wurde er zum Totengräber der Weimarer Demokratie. Das Kalkül seiner Berater, Hitlers Massenbasis zur Verfolgung eigener Ziele zu benutzen, ging nicht auf. Stattdessen lieferte Hindenburg den Nazis mit den von ihm erlassenen Notverordnungen und seiner Unterschrift unter dem Ermächtigungsgesetz von 23. März 1933 die Vollmachten zum Aufbau einer unumschränkten diktatorischen Herrschaft und entmachtete sich damit selbst.

Radebeuler Tageblatt vom 27. April 1933

Preiswürdig war diese schwache Vorstellung nicht. Das sicherste Mittel, diese Tatsache zu verschleiern, bestand darin, den greisen Generalfeldmarschall mit öffentlichen Ehrungen zu überhäufen und – zur Betonung der Einigkeit der beiden vermeintlichen Retter der Nation – den jungen Reichskanzler gleich mit. Bereits im Februar 1933 setzte eine Welle von zumeist gemeinsam erfolgenden Ehrenbürgerrechtsverleihungen an Hindenburg und Hitler ein, die ab Mitte März zur regelrechten Flut anschwoll, und auch die Lößnitzgemeinden schwammen nicht gegen den Strom. Am 29. März 1933 wurden die vermeintlichen Dioskuren zu Ehrenbürgern von Kötzschenbroda ernannt, am 26. April zog Radebeul nach und einen Tag später auch die damals noch selbständige Gemeinde Oberlößnitz, die schon 1915 eine Straße nach Hindenburg benannt hatte. Lediglich in der traditionell SPD-dominierten Gemeindevertretung von Wahnsdorf, wo die NSDAP vor Ende Mai 1933 noch nicht über eine eigene Mehrheit verfügte, kam kein entsprechender Antrag zur Abstimmung, aber auch hier wurde, was in den anderen Lößnitzgemeinden längst geschehen war, bei erster Gelegenheit eine Straße, die bisherige Spitzhausstraße, »zu Ehren unseres Volkskanzlers und Führers« in Adolf-Hitler-Straße umbenannt.

An der Tatsache dieser Ehrungen beißt keine Maus einen Faden ab, gleichwohl gibt es gute Gründe, die Legitimität der damaligen Gremienentscheidungen in Zweifel zu ziehen, und überhaupt hatte die ganze Angelegenheit mehr als einen Schönheitsfehler. Die 1933 gültige sächsische Gemeindeordnung von 1923 enthielt, anders als die früheren Städteordnungen, keinerlei Bestimmungen zum Ehrenbürgerrecht. Seine Verleihung fiel damit unter die Angelegenheiten, über die die Gemeindeverordneten als gewählte Vertreter der Bürgerschaft endgültig zu entscheiden hatten, dazu reichte die einfache Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Gemeindeverordneten. Aus der Ehrenbürgerakte von Kötzschenbroda geht hervor, dass bereits der Stadtrat – nach Ausschluss der beiden Vertreter der Linksparteien – am 22. März 1933 den »Beschluss« fasste, Hindenburg und Hitler zu Ehrenbürgern zu ernennen. Noch bevor die Stadtverordneten überhaupt mit dem Thema befasst wurden, erteilte man einen Auftrag zur Anfertigung der entsprechenden Urkunden. Die nachträgliche Legitimierung des Stadtratsbeschlusses durch die Stadtverordneten erfolgte nicht im Rahmen einer regulären Sitzung, sondern während einer »Besprechung« am 29. März, zu der die gewählten Verordneten der SPD und der KPD nicht geladen waren. Den Beschluss hätten diese zehn (von insgesamt 23) Stadtverordneten zwar nicht verhindern können, einstimmig wäre er bei ihrer Anwesenheit aber mit Sicherheit nicht ausgefallen.

In Radebeul und Oberlößnitz wurden die Beschlüsse über die Ehrenbürgerrechte für Hindenburg und Hitler Ende April jeweils in der ersten Sitzung der neuen Gemeindeverordnetengremien gefasst. Diese waren nicht aus Kommunalwahlen hervorgegangen, sondern nach den örtlichen Ergebnissen der nach der Machtübernahme der Nazis abgehaltenen Reichstagswahlen vom 5. März 1933 zusammengesetzt worden. Dabei wurden die KPD-Stimmen automatisch als ungültig gewertet, was der NSDAP in Radebeul eine knappe, aber sichere Mehrheit der Stadtverordnetensitze (10 von 19) eintrug. Auch hier geht bereits aus der Einladung zur Sitzung hervor, dass der Beschluss längst feststand. Über die Modalitäten der Abstimmung ist weder im Protokoll noch im ausführlichen Bericht des Radebeuler Tageblatts das Geringste vermerkt. Daher lässt sich auch nicht mehr feststellen, ob die fünf anwesenden SPD-Stadtverordneten – einer fehlte entschuldigt – den einstimmigen Ernennungsbeschluss aktiv mit vollzogen oder angesichts der Drohkulisse – die Einlasskarten für den Zuschauerraum waren größtenteils an in Uniform erschienene Vertreter von SA, SS und »Stahlhelm« verteilt worden – lediglich auf einen Einspruch verzichtet haben.

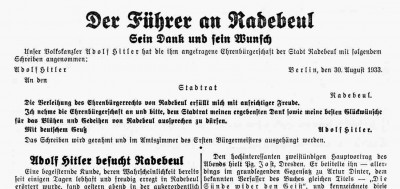

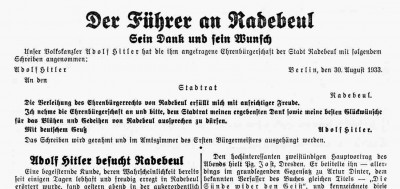

Radebeuler Tageblatt vom 13. September 1933

In Oberlößnitz war das Kräfteverhältnis eindeutig, sieben Gemeindeverordneten der NSDAP und dreien der rechtskonservativen »Kampffront Schwarz-Weiß-Rot«, darunter Hitlers späterer Schwager Martin Hammitzsch, standen im neuen Gremium lediglich zwei SPD-Verordnete gegenüber. Da die geltende sächsische Gemeindeordnung eindeutig festlegte, dass die Zahl der Gemeindeverordneten ungerade zu sein hatte, war dieses zwölfköpfige Gremium eigentlich nicht gesetzeskonform, aber das nur am Rande. Schwerer wiegt, dass der Gemeindeverordnetenvorsteher Alfred Tischer (NSDAP) seinen Antrag auf Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Hindenburg und Hitler damit begründet, dass der Sächsische Gemeindetag alle sächsischen Gemeinden darum gebeten habe, einen solchen Beschluss zu fassen – in dieser Formulierung eine klar falsche Behauptung. Auch hier fiel der Beschluss einstimmig aus.

Während die Stadt Kötzschenbroda eigene Ehrenbürgerurkunden für Hindenburg und Hitler anfertigen und per Post zustellen ließ, gingen Radebeul und Oberlößnitz auf das kostengünstigere Angebot des Sächsischen Gemeindetages ein, sich an gemeinsamen Ehrenbürgerbriefen der sächsischen Gemeinden zu beteiligen. Den Wettbewerb um die Gestaltung der Urkunde für den Reichspräsidenten gewann übrigens der Kötzschenbrodaer Gebrauchsgraphiker Walter Kluge, und der achtköpfigen Delegation, die Hitler seinen Ehrenbürgerbrief überbringen durfte, gehörte am 8. Februar 1934 – als einer von nur drei Bürgermeistern – auch das Radebeuler Stadtoberhaupt NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Severit an.

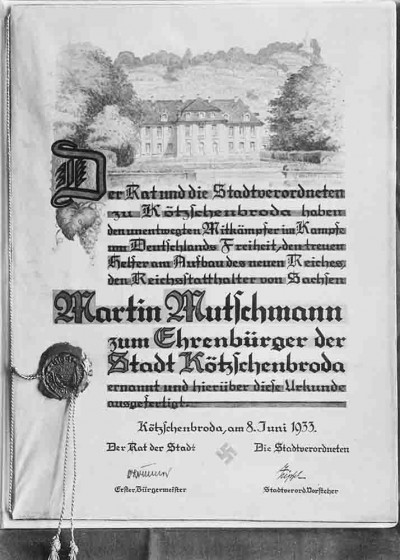

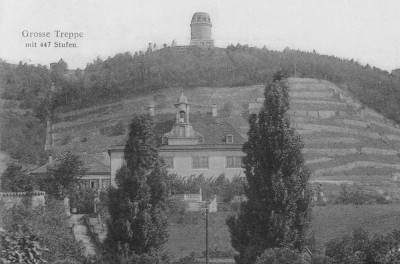

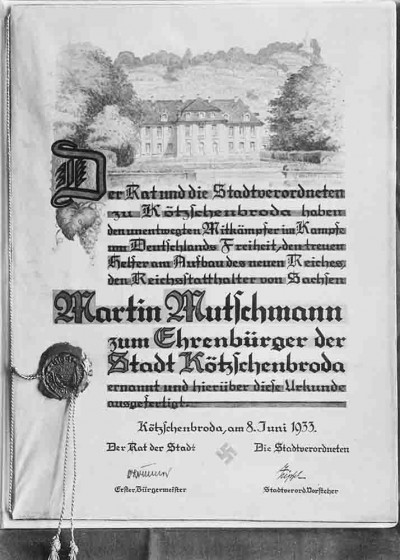

Auch für den NSDAP-Gauleiter und NS-Reichsstatthalter Martin Mutschmann (1879-1947) bot der Sächsische Gemeindetag per Rundschreiben vom 2. Juni 1933 die Beschaffung eines gemeinsamen Ehrenbürgerbriefes der sächsischen Gemeinden an, die passenderweise von der Gauleitung gleich selbst organisiert wurde. Sowohl in Kötzschenbroda wie in Radebeul wurde dieses Angebot offenbar als Aufforderung verstanden, in dieser Richtung aktiv zu werden. Schon am 8. Juni wurde Mutschmann zum Ehrenbürger von Kötzschenbroda und am 13. Oktober 1933 auch von Radebeul ernannt, nach der »Gleichschaltung« der Stadtverordnetenkollegien eine reine Formsache. In diesem Falle bestanden jedoch beide Städte auf der Überreichung eigener Urkunden in repräsentativem Rahmen, um sich dem ungekrönten braunen Landesfürsten öffentlichkeitswirksam anbiedern zu können. Für die wieder an Walter Kluge vergebene Gestaltung der Kötzschenbrodaer Urkunde schrieb die Stadt als Bildmotiv Wackerbarths Ruhe vor. Bei der Überreichung am Rande einer Großveranstaltung des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) in Kötzschenbroda am 9. Juli 1933 begründete Bürgermeister Dr. Brunner diese Bildwahl mit dem Wunsch der Stadt, »dass dieses Kulturdenkmal unserer Lößnitz vielleicht einmal der Sommersitz des Herrn Reichststatthalters werden möge.« Dieser Wunsch erfüllte sich nicht.

Die politische Instrumentalisierung des Ehrenbürgerrechts durch die Nazis lässt sich kaum besser in Worte fassen, als sie in folgender Auslassung von Radebeuls Bürgermeister Severit in der Stadtverordnetensitzung vom 13. Oktober 1933 zum Ausdruck kommt: »Die Nationalsozialisten wollen durch Verleihung des Ehrenbürgerrechts dokumentieren, dass die höchste Würde, die die Stadt zu vergeben hat, die Männer erhalten, die zum Wohle des Volkes so große Aufgaben erfüllt haben und noch weiterhin erfüllen werden, wie sie in der großen kämpferischen Bewegung des Nationalsozialismus einzigartig und beispielgebend sind. Ein solcher Mann ist Sachsens Reichsstatthalter Martin Mutschmann, ein kerndeutscher Mann und Sachsens ältester, tatkräftigster und erfolgreichster Führer der deutschen Freiheitsbewegung, der in erster Linie durch seinen Kampf und seine Opferbereitschaft dazu geholfen hat, das marxistische Sachsen für den Nationalsozialismus zu erobern.« Im Sitzungsbericht heißt es weiter: »Der Redner beantragte, dem Herrn Reichsstatthalter das Ehrenbürgerrecht Radebeuls in Verehrung und Dankbarkeit zu verleihen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Stadtv.-vorsteher Gaertchen brachte ein begeistert aufgenommenes dreifaches Sieg-Heil auf den neuen Ehrenbürger Radebeuls aus, der neben dem Reichspräsidenten von Hindenburg und dem Führer und Volkskanzler Adolf Hitler der dritte ist, dem diese Würde verliehen wurde.« (Radebeuler Tageblatt, 14. 10. 1933) Nicht Verdienste um die Gemeinde, sondern nur Verdienste um die »Bewegung« qualifizierten nun also zum Ehrenbürger. – Kein Wunder, dass die Ehrenbürgerschaft für Robert Werner, nur sechs Jahre nach Verleihung, bei den in der gemeindlichen Selbstverwaltung durchweg unerfahrenen braunen Parteigenossen schon wieder vergessen war.

Severits Plan der Überreichung der vom Radebeuler Maler Max Brösel aufwendig gestalteten Ehrenbürgerurkunde an seinen Duzfreund Mutschmann im Rahmen einer NSDAP-Parteiveranstaltung (der Einweihung des »Martin-Mutschmann-Hauses« als neuem Sitz der Ortsgruppenleitung) zerschlug sich aus unbekannten Gründen. Möglicherweise hatte man in der Gauleitung registriert, dass der Name des Chefs in einer ersten schriftlichen Anfrage aus der Radebeuler Verwaltung gleich zweimal falsch geschrieben war. Offenbar erfolgte die Übergabe dann ganz ohne Zeremoniell am Rande einer Mutschmann-Visite im Karl-May-Museum kurz vor Weihnachten. Im Pressebericht über diesen Besuch wurde am 22. Dezember auch noch mal an Hitlers Versprechen vom Sommer 1933 erinnert »demnächst Radebeul und das Karl-May-Museum zu besuchen«. Im Radebeuler Tageblatt war diese Nachricht erstmals am 13. September 1933 direkt unter dem Abdruck von Hitlers Dankschreiben für das Ehrenbürgerrecht (die Originalbriefe von Hindenburg und Hitler hatte Severit sich in seinem Dienstzimmer an die Wand gehängt) veröffentlicht worden – eine von vielen Versprechungen, die der vieltausendfache »Ehrenbürger« nicht gehalten hat.

Nach dem Ende des »Tausendjährigen Reichs« sind die 1933 verliehenen Ehrenbürgerrechte in Radebeul nicht explizit widerrufen worden. Die für Hindenburg und Hitler hatten sich durch Tod ohnehin erledigt, das für Mutschmann dann spätestens mit Erlass der Direktive Nr. 38 des Alliierten Kontrollrats vom 12. Oktober 1946, die den Hauptschuldigen an den Verbrechen des NS-Regimes alle Sonderrechte aberkannte. Zu lernen gibt es aus dieser Episode einiges, zuvörderst, dass das Ehrenbürgerrecht, wenn es inflationär und/oder auf Druck einer wie auch immer ans Ruder gelangten dominanten Mehrheitspartei und zusätzlich vielleicht noch an Personen verliehen wird, die es sich, dem eigentlichen Sinn der genuin bürgerschaftlichen Auszeichnung nach, gar nicht verdient haben können, seinen Wert verliert.

Frank Andert

[V&R 8/2010, S. 10-14]