Beim Votum über die Ehrenbürgerwürde für Curt Schnabel 1926 (V&R 4/2010) hatte es im 23-köpfigen Stadtverordnetenkollegium von Kötzschenbroda immerhin acht Gegenstimmen gegeben. Verdienste hin und her – der besonderen Auszeichnung für einen derart eingefleischt Konservativen wie den Medizinalrat wollten die Vertreter der Linksparteien nicht zustimmen. Als die Stadtverordneten des benachbarten Radebeul am 30. September 1927 erstmals über einen Vorschlag zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde zu befinden hatten, waren sich dagegen über die Parteigrenzen hinweg alle einig: Wenn jemand diese Ehrung verdient, dann zuallererst der scheidende Bürgermeister Robert Werner.

Partei- oder kleinliche Kirchturmsinteressen hatten für den drahtigen Mann mit dem inzwischen ergrauten Vollbart nie eine Rolle gespielt. Ihm war es stets um gewissenhafte Pflichterfüllung im Dienste der Allgemeinheit gegangen, und die Ergebnisse seiner gut 34-jährigen Arbeit an der Spitze der Radebeuler Gemeindeverwaltung konnten sich sehen lassen.

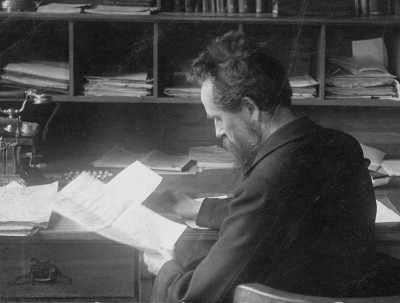

Am 31. Juli 1862 in Kleinthiemig bei Großenhain geboren, hatte sich Ernst Robert Werner früh für die Verwaltungslaufbahn entschieden und sein Metier auf subalternen Positionen in verschiedenen sächsischen Gemeinden von der Pike auf gelernt. Als die Radebeuler Gemeindeverordneten seiner Bewerbung um die erstmals durch einen Berufsbeamten zu besetzende Stelle des Gemeindevorstands den Vorzug gaben, arbeitete Werner als Ratsregistrator in Pirna. Als er sein neues Amt am 1. Februar 1893 antrat, brachte er von dort das Bewusstsein für die Bedeutung eines geordneten Aktenwesens für die Verwaltung mit. Radebeul war damals eine aufstrebende Gemeinde mit rund 3.000 Einwohnern. Das mit der fortschreitenden Industrialisierung verbundene immense Bevölkerungswachstum – allein in Werners sechsjähriger erster Amtszeit sollte sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppeln – stellte die Gemeindeverwaltung vor eine Reihe schwieriger Herausforderungen. Und die Kasse war leer, das gesamte Gemeindevermögen bestand bei Werners Amtsübernahme in einem abbruchreifen kleinen Armenhaus, darüber hinaus standen 3000 Mark Schulden zu Buche.

Der als »schneidig« beschriebene neue Vorstand machte sich beherzt an die Arbeit und brachte die Verwaltung in Schuss. Schon nach wenigen Monaten lag ein ordentlicher Bebauungsplan auf dem Tisch. Zielbewusst organisierte Werner den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge: 1895 war das neue Wasserwerk fertig, 1897 das zweite Schulhaus, 1899 die Straßenbahnanbindung nach Dresden, die er maßgeblich mit in die Wege geleitet hatte, 1900 stand das neue Rathaus, dessen Bau nicht unumstritten gewesen war, und so ging es weiter.

Was Werner nach reiflicher Überlegung für richtig hielt, versuchte er mit Beharrlichkeit umzusetzen, doch nicht alle seine Verschläge stießen auf Gegenliebe. Als von außen kommendem Fachmann mit einem sicheren Blick für Notwendigkeiten war ihm z. B. schnell klar geworden, dass die zunehmende bauliche Verdichtung der Lößnitz die Bildung eines größeren und leistungsfähigeren Gemeinwesens unausweichlich machte. Ab 1895 arbeitete er auf diese Vereinigung – zunächst die von Radebeul, Oberlößnitz und Serkowitz – hin und sah sich deswegen immer wieder, zum Teil böswilligen Angriffen ausgesetzt. Der einzige Erfolg in dieser Richtung, den er erleben durfte, war die Eingemeindung von Serkowitz nach Radebeul 1905. Als er wegen der beträchtlichen Mehrarbeit in diesem Zusammenhang um eine kleine zusätzliche Aufwandsentschädigung bat, stieß er bei der Gemeinde ebenso auf taube Ohren wie mit seinem Vorschlag, das von der Größe her nun eigentlich fällige Stadtrecht zu beantragen. Letzteres wurde erst 1924 nachgeholt, fortan trug Werner den Titel Bürgermeister.

Als der frisch gebackene erste Radebeuler Ehrenbürger am 1. Oktober 1927 in den wohl verdienten Ruhestand trat, hinterließ er eine trotz schwieriger Zeitumstände blühende Stadt mit fast 13.000 Einwohnern, geordneter Verwaltung und einem Gemeindevermögen von an die vier Millionen Reichsmark. Ihre Geschicke und die der Lößnitz lagen ihm auch danach weiter am Herzen. Er übernahm den Vorsitz des Verschönerungs- und Verkehrsvereins und wandte sich noch verschiedentlich mit bis heute lesenswerten Denkschriften an die Radebeuler Gemeindevertretung. Insbesondere machte er sich weiter für einen Zusammenschluss der Lößnitzgemeinden stark, um der drohenden Eingemeindung nach Dresden zu entgehen. Dass er die Kurzfassung einer entsprechenden Denkschrift 1929 in den »Dresdner Nachrichten« veröffentlichte, trug dem Ehrenbürger übrigens eine ausdrückliche Missfallensbekundung seitens der Radebeuler Stadtverordneten ein.

Während eines Besuchs in der Sächsischen Schweiz erlitt Robert Werner einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am 26. Januar 1932 in Dresden verstarb. Einen Tag später hieß es im Radebeuler Tageblatt: »Mit dem Heimgang Robert Werners beklagt die Stadtgemeinde Radebeul und ihre Bürgerschaft den Verlust eines Mannes, der ein ganzes Menschenalter hindurch […] kein anderes Ziel kannte als das eine: Das Wohl Radebeuls. Und so verkörpert sich in der Persönlichkeit ihres ersten Bürgermeisters Robert Werner die Geschichte der Gemeinde Radebeul in ihrem bedeutsamsten Abschnitt der letztverflossenen 40 Jahre.« Der Nachruf endet mit dem Satz: »Wenn wir heute zurückblicken auf das Lebenswerk dieses Mannes, so ist uns seine Bedeutung in voller Stärke gegenwärtig und wir wissen, dass wir, die Gemeinde und alle ihre Bürger, dem Verewigten immerdar in steter Dankbarkeit verbunden sind.« Als Zeichen dieser Dankbarkeit wurde am 17. Februar 1932 ein bis dahin namenloser Platz, an dem das alte und das neue Radebeul zusammentreffen, nach Robert Werner benannt.

Annette Karnatz und Frank Andert

[V&R 5/2010, S. 4-6]