Überblicksschau anlässlich 35 Jahre Stadtgalerie

Künstlerische Vielfalt in der Stadtgalerie Foto: K. (Gerhardt) Baum

Radebeul nimmt im Umland von Dresden eine Sonderstellung ein. Die Dichte der hier wirkenden Künstler ist außergewöhnlich hoch. Während die vorangegangene Ausstellung mit Werken aus dem Bestand der Städtischen Kunstsammlung einen Entstehungszeitraum von vier Jahrhunderten umspannte, gibt die aktuelle Ausstellung einen Einblick in das gegenwärtige Kunstschaffen vor Ort. Unter dem Motto „Radebeuler Künstler – heute“ konzipiert die Stadtgalerie seit 1997 im fünfjährigen Rhythmus eine genreübergreifende Überblicksschau, was für die Ausstellungsorganisatoren immer wieder eine logistische und gestalterische Herausforderung ist.

Auf einer Ausstellungsfläche von 80 qm zeigen in diesem Jahr 46 Künstler 95 Einzelexponate. Dem Besucher bietet sich in erstaunlich breiter künstlerischer Vielfalt, ein heiter anmutendes Zusammenspiel verschiedener Handschriften und Techniken. Die Radebeuler Kunstszene lebt! Vertreten sind mehrere Generationen. Die älteste Künstlerin ist 92, die jüngste 23 Jahre alt. Der Bogen spannt sich vom Akademiker bis zum Autodidakten, vom freischaffenden bis zum unfreischaffenden Künstler, dessen alltäglicher Kampf um die Sicherung der Existenz unerbittlich viel Zeit verschlingt.

Der Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer trägt sich ins Besucherbuch ein Foto: K. U. Baum

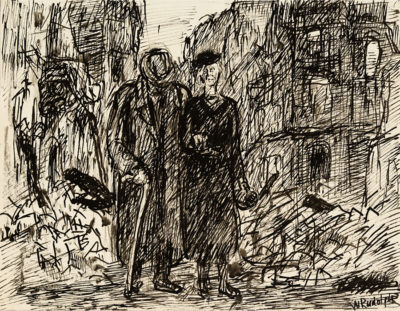

Vereint sind Werke der Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, Holz- und Textilgestaltung sowie angewandter Gestaltungsbereiche. Da findet sich Naturalistisches, Abstraktes, Naives, Expressionistisches, Futuristisches, Surrealistisches, Poetisches…

Zu sehen sind Landschaften, Stillleben, figürliche Darstellungen und Porträts. Der künstlerische Anspruch spiegelt sich in virtuosen Druckgrafiken, zarten Tuschezeichnungen, fein akzentuierten Malereien und im experimentierfreudigen Umgang mit verschiedenartigstem Material. Hintersinnige Anspielungen werden verstärkt durch Bildunterschriften wie „Die Schildbürger helfen Pinoccio die lange Nase zu tragen“, „Kampf ums goldene Kalb“, „ Der Anfang vom Ende“ oder „Man gewöhnt sich an alles“. Ob Systemwechsel, Globalisierung, Genmanipulation, Digitalisierung, Gentrifizierung…

Philosophie, Melancholie, Ironie und Grenzüberschreitung gehen ineinander über. „Windsbraut“ und „Gottesanbeterin“ bieten reichlich Spielraum für Interpretation. „Angela“ und „Martin“ sind mit Nägeln gespickt. Hauptsache die Wachstumskurve zeigt nach oben!

Der Anfang und das Ende der künstlerischen Schaffenszeit sind in dieser Ausstellung auf berührende Weise dokumentiert. Während sich Josefine Lippmann mit ihrer mutigen Fotoserie „Romy“ erstmals in einer Galerie öffentlich präsentiert, werden die unwiederbringlich letzten Arbeiten von Claus Weidensdorfer – ein kleines farbiges Blatt in Mischtechnik aus dem Jahr 2014 – sowie zwei Druckgrafiken in Sandreservage-Technik von Gunter Herrmann aus den Jahren 2011 und 2012, die hier gezeigt werden.

Zu den Radebeuler Besonderheiten gehört der Umstand, dass sich in der Lößnitzstadt viele Künstlerfamilien angesiedelt haben, mitunter gar in zweiter Generation. Persönliche Freundschaften und Arbeitsbeziehungen wurden und werden über lange Zeiträume gepflegt. Künstlerische Traditionen sind allgegenwärtig. Beispielgebend sei in diesem Zusammenhang Gunter Herrmann genannt, der zum Kreis jener Radebeuler Künstler gehörte, die sich einstmals für eine städtische Galerie stark gemacht hatten und dieser Einrichtung auch später über Höhen und Tiefen hinweg mit Rat und Tat zur Seite stand. Sein Wohnatelier im Turmhaus des Grundhofes, welches er vom Maler Karl Kröner übernommen hatte, war ein kommunikativer Ort und stand für Kunstinteressierte immer offen. Sein Wissen als Grafiker und Restaurator gab Gunter Herrmann ohne Eigennutz an viele Künstlerkollegen weiter, was in deren Biografien immer wieder dankbare Erwähnung findet.

Großer Andrang zur Midissage Foto: S. Preißler

Die Radebeuler Kunstszene ist ein komplexes Beziehungsgeflecht. Kunst und Künstler lassen sich nicht verwalten wie ein Kassenbuch. Kunstproduktion und Kunstrezeption bedingen einander, sind ein wechselseitiger Prozess des Gebens und Nehmens, der sich nicht in Nabelschau erschöpft. Dass wir auf 35 Jahre Stadtgalerie und 40 Jahre Grafikmarkt zurückblicken können, dass wir die Möglichkeit haben, eine Städtische Kunstsammlung aufzubauen, spricht für das kulturelle Klima in der Lößnitzstadt. Bleiben wir also auch weiterhin neugierig, tolerant, solidarisch und kämpferisch.

Wenn es wirklich gewollt ist, dass die Kunstszene in Radebeul auch künftig eine Perspektive haben soll, sind pragmatische Überlegungen zur Erhaltung und Schaffung erschwinglicher Wohn-, Arbeits- und Präsentationsräume für Bildende Künstler unabdingbar. Denn: Was wäre eine Stadt der Millionäre noch wert, so ganz ohne ihre kreative Künstlerschaft?

Karin Baum

Die Ausstellung ist bis zum 4. März, jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am letzten Ausstellungstag findet eine Sonderführung mit der Galerieleitung statt.

Karin (Gerhardt) Baum

Künstler:

Sophie Cau, Lieselotte Finke-Poser, Clara Freier, Roland Gräfe, Karen Graf, Peter Graf, Sebastian Hennig, Christiane Herrmann, Gunter Herrmann, Michael Hofmann, Matthias Kistmacher, Cornelia Konheiser, Matthias Kratschmer, Dorothee Kuhbandner, Anna Kuntsche, Bärbel Kuntsche, Wolf-Eike Kuntsche, Ulrike Kunze, Klaus Liebscher, Josefine Lippmann, Lutz Lippmann, Johanna Mittag, Peter PIT Müller, Anne K. Pinkert, Detlef Reinemer, Gabriele Reinemer, Markus Retzlaff, Lutz Richter, Constanze Schüttoff, Annerose Schulze, Fritz-Peter Schulze, Gerold Schwenke Enrico Scotta, Gabriele Seitz, Ju Sobing, André Uhlig, Ralf Uhlig, Bärbel Voigt, Stefan Voigt, Christian URI Weber, Claus Weidensdorfer, Irene Wieland, Ute Wittig, Susan Wittwer, Tobias Wolf, Reinhard Zabka