Das Ziel des „vereins für denkmalpflege und neues bauen radebeul e.V.“, gegründet am 25.Februar 1993 war es, die Erhaltung des besonderen Charakters unserer Stadt zu fördern.

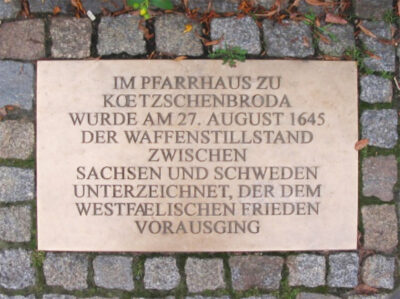

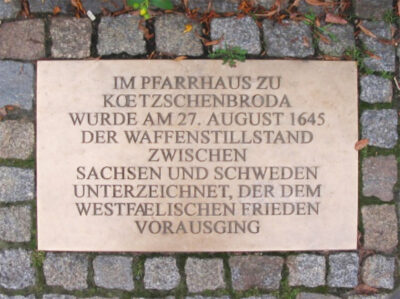

Waffenstillstandstafel, Radebeul

Foto: J. Bergner

Welchen Charakter? Das individuelle Gepräge unserer Umgebung, die über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahre entwickelten Eigenschaften, Besonderheiten, Eigenarten unserer, durch die Elbe, die Elbaue, die Weinberghänge, die Hochflächen geprägten Stadt-Landschaft. Laut Lexikon würde man bei einem Menschen von ererbten und erworbenen Eigenschaften sprechen, die in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommen, zu einem guten oder schwierigen Charakter führen. Trifft das bei einer Stadt ebenso zu? Die „ererbten“ und „erworbenen“ Eigenschaften umgeben uns täglich, lassen uns genießen, gleichgültig sein oder auch erschaudern. Ein guter oder ein schwieriger Charakter? Auch hier gibt es die vielen berühmten Grautöne. Das Schöne ist nicht nur die Abwesenheit des Hässlichen. Das Schöne ist Geborgenheit, Stimmigkeit, Vertrautheit, Heimat, das Weiterführen von Traditionslinien, ohne diese nur zu kopieren, auch das behutsame Einfügen des Neuen. Und das wollen wir auch noch immer fördern.

„Verblüffen Sie die Pessimisten“ lautete der Slogan im Gründungsaufruf, unterzeichnet von Thomas Gerlach, Jens Baumann und dem leider viel zu früh verstorbenen Tilo Kempe. Und es kamen (und blieben) die Optimisten. Die Verblüffung ist nun auf unserer Seite, sind wirklich schon 30 Jahre vergangen?

Begonnen hat es in den 90er Jahren im Haus Lotter, unserem Domizil, mit Vorträgen zu Denkmalschutz und Denkmalförderung, Archäologie, Restaurierung. Begleitet von Exkursionen und Ausstellungen, von der Mitgestaltung des Tages des offenen Denkmals und immer auch von kulturellen Höhepunkten, ging es um Orientierung, Horizonterweiterung, Wissensaneignung, Schärfung des eigenen Blicks und des Urteilsvermögens, um Diskussionsbereitschaft und –fähigkeit und letztlich auch den kritischen Umgang mit Stadtplanung und Bau. Baustellenbesuche und Weiterbildungen aus und für den Mitgliederkreis und Gäste rundeten das Programm ab.

1995 dann die erste Vereinsspendenaktion: die Stiftung und Enthüllung einer Tafel anlässlich der 350- Jahr-Feier des Waffenstillstandes von Kötzschenbroda, bedeutsam, wie die Zeit lehrt.

Es begann die intensive Beschäftigung mit der Planung von Radebeul mit der Vorstellung und Diskussion zur Stadtentwicklungskonzeption (1996). Es wurde über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten von Erhaltungssatzungen informiert und diskutiert, 25 Jahre bevor diese nun beschlossen ist. Die erste Ausstellung zum „Neuen Bauen in Radebeul“ wurde eröffnet, neben der permanenten Einbindung der Arbeit der Denkmalpflege vor Ort. Der Auftakt zur Reihe „Kunst im öffentlichen Raum“ war gelungen, der erste Fotowettbewerb zu „Stadtansichten“ wurde ins Leben gerufen und der erste „Parkeinsatz“ im Hohenhaus-Park startete. 1997 begann die Verleihung des Bauherrenpreises gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Die vom Verein erneuerte Gedenktafel am Hohenhaus wurde enthüllt.

Radebeul, Heimkehrerstein

Foto: X-Weinzar

In den ersten fünf vielfältigen Jahren hatte der Verein schon umfangreiche Fähigkeiten erworben und konnte sich zunehmend in der Stadt einbringen und die Stadt profitierte durch das erlebbare Erinnern an die „ererbte“ Eigenart.

Der Bauherrenpreis wurde nun jährlich vergeben. Vorträge, Exkursionen, Wanderungen, Atelier- und Werkstattbesuche sowie Ausstellungen setzten sich fort, literarische Programme ergänzten das Vereinsleben. Die Figurengruppe „Chronos und die Trauernde“ rückte 1999 in den Blickpunkt, ebenso der Schutz der Weinberge durch eine Hangsatzung.

Das Jahr 2000 war besonders intensiv mit durchschnittlich monatlich zwei Veranstaltungen, u.a. mit der ersten Veranstaltung zum Bismarckturm, unserem späteren „Großprojekt“. Private Spenden ermöglichten unserem Verein, gemeinsam mit dem Denkmalschutzamt, eine neue sichere Aufstellung des über Jahre anderweitig gelagerten Heimkehrersteins (Dreimännerstein) am ursprünglichen Standort an der Kaditzer Straße.

Auch 2001 und 2002 ging es intensiv weiter, bis uns und andere 2002 die Flut ausbremste. Geplante Wanderungen und Vorträge fielen aus und wurden durch operative Arbeitseinsätze ersetzt.

Ab dem 10. Jahr des Bestehens war der Verein nun auch online vertreten. Zu unserem Jubiläum startete der Spendenaufruf für das Projekt „Chronos und die Trauernde“, verbunden mit Vorträgen und Veröffentlichungen. 2005 war es dann soweit, die Figurengruppe konnte mit unserer Unterstützung feierlich eingeweiht werden. Ab Frühjahr 2005 gestalteten Mitglieder unseres Vereins einen kleinen Platz um den 1989 sanierten Wettin- bzw. Weiberstein an der ehemaligen Poststraße in Serkowitz. Die Sanierung des Muschelpavillons am oberen Ende der Spitzhaustreppe wurde durch den Verein koordiniert und unterstützt.

Seit 2006 wurde der Tag des offenen Denkmals durch den Tag der offenen Aussicht ergänzt und vom Verein mitbestritten. Bei der Anerkennung der Bauherren ist nach zehn Jahren der 50. Preis erreicht. Der Fontainenplatz in der Dr. Schmincke- Allee wird 2007 Gegenstand eines Vortrages und der Planung durch den Verein. Gleichzeitig, anlässlich des 100 jährigen Jubiläums der Einweihung des Bismarckturms, weitete ein Vortrag über Bismarcktürme unseren Blick. Ganz konkret wurde für sechs Wochen eine mobile Stahltreppe im Inneren des Turms aufgebaut, um eine Nutzung als Aussichtsturm zu testen.

Das 15. Jahr im Vereinsleben begann mit der Anbringung der Gedenktafel für Richard Steche. Eine Baustellenführung auf der Niederwarthaer Brücke rückte die Weite des Elbtales und den Zusammenklang der Elbtalgemeinden in den Blick. Das Projekt Fontainenplatz nahm Gestalt an, das Brunnenbecken wurde freigelegt, die Fontaine aktiviert, am 30. Mai die Informationstafel installiert und am 16. November der mit Vereinsunterstützung fertiggestellte Schmuckplatz durch den Oberbürgermeister eingeweiht. Die 2009 komplettierte Bepflanzung nach historischem Vorbild mit Eibenkegeln, Berberitzen-Hecken und Rosen, war einem vom Verein organisierten „Pflanzeinsatz“ zu verdanken.

Radebeul, Fontainenplatz 5

Foto: X-Weinzar

Das Pro und Kontra von Gestaltungsregeln wurde 2010 diskutiert. Als Beitrag unseres Vereines zum 75-jährigen Stadtjubiläum konnte der Grabstein von Graf von Wackerbarth aufgestellt werden. Der Tag des offenen Gartens wurde ins Leben gerufen unter reger Teilnahme der Bewohner der mittleren Eduard-Bilz-Straße. Zum Bilzplatz wurde eine Bachelorarbeit betreut als Auftakt einer bürgerschaftlichen Planung. Der Platanenplatz wurde zum Pflanztag aufgewertet.

Der Vortrag „Radebeuler Häuser und ihre Bewohner“ und Besuch der Villa Sommer im Jahr 2011 war Auftakt der gleichnamigen Veranstaltungsreihe. Seit 2011 wirken wir beim Moritz-Ziller-Preis für Stadtgestaltung mit, dafür wurde der Bauherrenpreis nun nicht mehr jährlich ausgelobt.

2012 stand der Bismarckturm im Fokus, im März mit der Eröffnung Ausstellung Bismarckturmideen, im April mit der Präsentation der ersten Ideen, im November mit der Vorstellung des Zwischenstandes „Bismarck“. Gleichzeitig erfolgte die Aufstellung der zwei Schautafeln zur Villenkolonie Altfriedstein. Der Schlussstein des Weinbergtors zur Lage „Goldener Wagen“ und die Toranlage wurde von Schloss Wackerbarth saniert. Unser Beitrag war die anschließende Vergoldung des Schlusssteins.

Das 20. Vereinjubiläumsjahr war wieder ein sehr intensives, es startete im März mit unserer Festveranstaltung und es folgten neben vielen Fachvorträgen nun schon etablierte Veranstaltungsreihen (Pflanztag, Gartentag, Tag der offenen Aussicht, Tag des offenen Denkmals, Radebeuler Häuser). Am Pflanztag im Frühjahr unterstützte der Verein die Verschönerungsaktionen der kleinen Fußgängerinsel gegenüber der Ziegeninsel von Kötzschenbroda. Hervorzuheben ist das, über das Jahr laufende, Schülerprojekt „Putzschnitte“, dessen Ergebnisse im Oktober vorgestellt wurden. Am 29.5.2013 erhielt unser Verein eine einstimmige Genehmigung durch den Stadtrat, den Bismarckturm für seine neuen Ideen nutzen zu dürfen. Daraufhin startete unsere große Spendenaktion.

Am 01.04. 2014 bot der Vortrag „Bismarck und die deutsche Kultur“ im Rahmen eines Spendenessens die Gelegenheit um Unterstützung für unser Treppenbauvorhaben zu werben. Der „stürmische“ erste Spatenstich erfolgte am 1. April 2015, verbunden mit der Festveranstaltung anlässlich des 200. Geburtstages Bismarcks. Acht Wochen später erreichte das Spendenaufkommen bereits 100.000 Euro. Ein trauriger Einschnitt in jenem Jahr: Tilo Kempe, einer unserer Mitbegründer, verstarb im Herbst. Seine klaren Worte fehlen uns noch immer. Von unserem geliebten, stilvollen Domizil im Winzerhaus „Haus Lotter“ mussten wir uns verabschieden und zogen in unseren neuen, ebenso kulturvollen Vereinssitz im „Haus Helmich“.

Das Jahr 2016 begann mit Sanierungsgebieten und städtischen Bauaktivitäten sowie den Planungen zu den Hochwasserschutzmaßnahmen in Radebeul. Unser Bismarckturmprojekt wurde nun neben der planerischen Tätigkeit jährlich mit einem Bismarck-Herings-Essen aktiviert. Der 1. April 2017: die Spendenzusagen erreichen 247.000 €. Am 16.Juni 2017 weihten wir Brunnen, Skulptur und Freiflächen am Bilzplatz ein, ein Vorhaben, das Stadtplanung, Bewohner und Verein förderten und gemeinsam realisierten.

Laut Kalkulation waren für den Bismarckturm- Gesamtprojekt inkl. Aussichtsplattform ca. 280.000 € erforderlich. Es fehlten noch ca. 20.000 €. Erneute Spendenaufrufe zur Akquirierung der fehlenden Gelder waren erfolgreich. Im August 2017 erreicht der Spendenstand 268.309 €. Im Herbst war die Vergabe der Bauarbeiten abgeschlossen, im September 2018 begann das Einbringen der Treppenspirale, ein Erfolg im 25. Jahr des Vereins. Der Spendenstandanzeiger hatte die Summe von 295.000,- € erreicht. Am Sonntag, den 8.September 2019 wurde die Treppenspirale und Aussichtsplattform im Bismarckturm eingeweiht. Geschafft! Der Turm hat mehr als 100 Jahre nach seinem Bau, nun eine Treppe und eine Plattform, von der die Radebeuler und ihre Gäste sich im Rundumblick, Weitblick und Überblick üben können. Wieder ein großer Schritt zum „guten Charakter“ unserer Stadt.

2020 sollten die Erhaltungssatzungen Ober- und Nieder-Lößnitz eine Rolle spielen und vieles mehr, bedingt durch Corona-Pandemie mussten zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden, nur unsere 2018 begonnenen Bauherrenpreis-Wanderungen fanden jährlich statt. Und wir konnten unseren Beitrag zur Aufstellung des Wendesteins vor den Landesbühnen leisten.

Im „beruhigten“ Jahr 2021 verlegten wir unseren Vereinssitz in die Villa Walter. 2022 konnten wir aufatmen. Seitdem steht die Untere Denkmalschutzbehörde vor Ort im Familienzentrum in Altkötzschenbroda gemeinsam mit Vereinsmitgliedern zur Beratung Radebeuler Bürger zur Verfügung. Und mit einem Arbeitseinsatz im Pavillon Mohrenhaus begann inhaltlich unser neues Spendenprojekt.

Nicht alles kann hier berücksichtigt werden. All die vielen engagierten Mitglieder und Unterstützer aufzuzählen, sprengt den Rahmen des Beitrages. Über Vieles kann und muss mehr berichtet werden, z.B. die Spielgruppe Hohenhaus, die aktive Mitarbeit/ Auseinandersetzung mit dem ersten Flächennutzungsplan 2006, die umfangreichen Stellungnahmen seit 2007, die wir als Mitglied im „Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V.“ verfassten, der als TöB (Träger öffentlicher Belange) gilt. Die vergriffenen Veröffentlichungen der Beiträge zur Stadtkultur (Loseblattsammlung) von 2001 bis 2011 sind zu erwähnen, ebenso das Bauherren-Doppel als Merk- und Ratespiel über 10 Jahre Bauherrenpreis Radebeul. Unvergesslich sind die zahlreichen Exkursionen und auch die jährlichen Weihnachtsfeiern im Haus Lotter, Haus Sorgenfrei, in Schwarzes Tonne, im Haus Lorenz, in der Hoflößnitz, in der Grünen Linde, immer wieder in der Diakonie und in der Familieninitiative. Auch diese Aufzählung zeigt unsere Vernetzungen im Stadtgefüge.

Über 100 Bauherrenpreise wurden inzwischen vergeben, 2025 steht das nächste Jubiläum, die 20. Bauherrenpreisverleihung an. Die Berufung in das Gestaltungsforum der Stadt Radebeul seit 2022 und unsere „30 Jahre Festveranstaltung“ am 26.03.2023 hat das Interesse an und die Wertschätzung unserer Arbeit bestätigt. Und oft sind es neben den großen gerade die vielen kleinen Aktivitäten, die den Kitt einer Stadtgemeinschaft ausmachen.

Unsere neue frische Website lädt ein: Erkunden Sie unseren Verein, verblüffen Sie die Pessimisten, treten Sie ein und fördern auch Sie die Erhaltung des tatsächlich besonderen Charakters unserer Stadt Radebeul.

Ganz konkret bietet auch unser Spendenaufruf zur Wiederherstellung des Pavillons am Mohrenhaus dazu Gelegenheit. Der Verein will das Bemühen der Stadtverwaltung, den Pavillon in seiner alten Pracht wieder herzustellen, nach Kräften unterstützen. Dafür werben wir Spendenmittel ein. Näheres erfahren Sie auf unserer Website www.denkmalneuanradebeul.de und in der kommenden Ausgabe.

Dr. Grit Heinrich, erste Stellvertreterin des vereins für denkmalpflege und neues bauen radebeul e.V