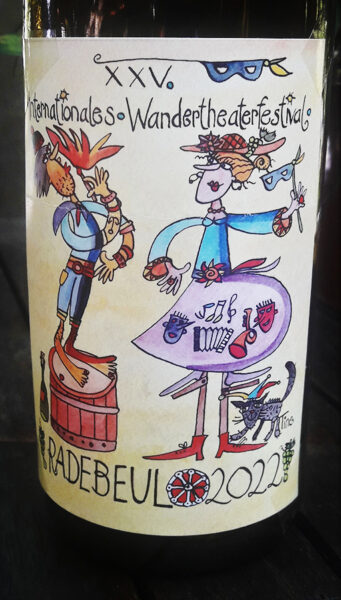

Tine Neubert gestaltet das Etikett für die diesjährige Wein-Sonderedition zum Wandertheaterfestival

Vielleicht ist es ja so gewesen: Irgendwann vor 45, 47 oder auch schon 50 Jahren bemerkte die Radebeuler Schülerin Tine Neubert, dass die aus Langeweile im Schulunterricht entstandenen, in Hefter und auf Zettel verewigten Kritzeleien eigentlich ganz gut gelungen waren. In der Pause bekam sie anerkennende Worte ihrer Freundinnen für die Männchen mit großen Füßen und spitzen Nasen. „Die sind ja lustig!“ riefen sie aus, und wer genau hinhörte, der bemerkte, dass sich auch ein bisschen Neid unter das Lob gemischt hatte. Vielleicht ist es auch anders gewesen und hat die Kunstlehrerin das talentierte Mädchen unmerklich gefördert, ihre Begabung zielgerichtet unterstützt, weshalb der Kunstunterricht ihr Lieblingsfach war. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem, sodass aus dem Mädchen, das einst Tierpflegerin oder Tierärztin werden wollte, mit der Zeit eine Künstlerin wurde, die autodidaktisch inzwischen einen unverwechselbaren Stil ausgeprägt hat. Tine Neubert malt überwiegend „Gute-Laune-Bilder“ in Tusche und mit Aquarellfarben, wodurch sie vor allem Kinder, Jugendliche und Erwachsene anspricht, die das Leben mit einem Augenzwinkern zu leben verstehen – oder gern so leben würden. Tine Neuberts Figuren sind einerseits Träumer, Faulenzer und Lebenskünstler, also Abbilder dessen, was viele von uns Erwachsenen insgeheim auch gern ab und an sein würden. Wer sehnt sich denn nicht danach, dem durchgeplanten und auf Effizienz ausgerichteten Alltag einmal zu entfliehen und für eine kleine Weile ein heiteres Leben zu führen? Andererseits hat sich Tine Neubert in ihren Figuren nun doch den Berufswunsch der Tierpflegerin auf ganz kreative Weise erfüllt, denn viele gut gelaunte Tiere bevölkern ihre Bilder: zottelige Hunde, verschlafene Uhus, Pinguine im Frack, Frösche in Badehosen, Pferde mit Blumenkränzen in der Mähne und noch viele andere Kreaturen, die Tine Neuberts Fantasie entsprungen sind. „Ich finde, mit Humor lassen sich die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags viel besser meistern.“

Tine Neubert, die seit 30 Jahren in München lebt, kann sich die Freiheit nehmen, ihrer Kunst ohne wirtschaftlichen Druck nachzugehen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass sie ihre Tuschezeichnungen, Acrylbilder und Aquarelle nicht zwanghaft den Regeln des Kunstmarktes unterwirft. Erlaubt ist, was ihr gefällt – und vor allem den Betrachtern, womit sie jedoch weniger die Kritiker der Feuilletons im Sinne hat als die kunstinteressierte Öffentlichkeit. Die Freude an dem, was unter ihren Händen entsteht, merkt man ihren Werken an, diese lächeln dem Betrachter quasi entgegen. Ihren beruflichen Alltag verbringt sie übrigens seit 35 Jahren als Bibliotheksassistentin für wissenschaftliche Bibliotheken, vor der Wende in der Fachbibliothek für Sozialhygiene an der Medizinischen Akademie Dresden, nach ihrem Umzug nach München zuerst bei der Linde AG, seit 16 Jahren am Deutschen Jugendinstitut.

Als begabte nebenberuflich aktive Künstlerin hatte sich Tine Neubert schon hierzulande einen Namen gemacht, bevor sie Anfang der 1990er nach Süddeutschland gezogen war. Bereits in den 1980er Jahren hatte sie erste Erfahrungen durch eine Zusammenarbeit mit der Radebeuler Puppentheatersammlung sowie dem Puppentheater Dresden und dem Tanztheater Leipzig beim Bühnen- und Puppenbau gesammelt. In den 1990er Jahren zeichnete sie Cartoons für die Sächsische Zeitung und den Elbhangkurier und seit 2009 nimmt sie regelmäßig am Radebeuler Grafikmarkt und an intermedialen Kunstprojekten teil. Hinzu kamen etliche Auftragsarbeiten für die evangelische Oberschule in Radebeul zur Gestaltung von Unterrichtsmaterialien und Illustrationen für die Kinderarche Sachsen e.V., worunter ganz aktuell anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins die Gestaltung eines Weinetikettes für den Wein vom eigenen Weinberg fällt. In München wiederum ist Tine Neubert seit mehr als 20 Jahren mit einem Stand auf dem Schwabinger Künstler- und Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt vertreten und hat sich in vielfältiger Weise auch als Gebrauchsgrafikerin Anerkennung verschafft. In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Werkstatt München zeichnete sie für die Gestaltung von Kalendern, Präsentationen, Broschüren, Tassen und Adventskalendern verantwortlich. Hinzu kommen auch noch Illustrationen für Lehrbücher, für die Lernplattform „Digitale Schule Bayern“ und für ein Literaturmagazin für Kinder. Heiterkeit strahlen auch ihre Postkarten mit Münchener Motiven aus, wobei es ihr eben nicht um die klassischen Ansichten von Frauenkirche, Viktualienmarkt oder Olympiastadion geht: „Die Bewohner Münchens illustriere ich oft und gerne: Seien es Nackerte im Englischen Garten, ausgelassenes Feiervolk bei einer Isarfloßfahrt oder die Blasmusik am Chinesischen Turm. Vorlagen für neue Bilder tummeln sich überall.“

Der nicht ganz ernst gemeinte Blick auf das Leben, der sich in den vielen nicht ganz ernst gemeinten Figuren ausdrückt, war sicherlich einer der Gründe, warum der Radebeuler Förderverein des Internationalen Wandertheaterfestivals an Tine Neubert mit der Bitte herantrat, das Etikett für die Wein-Sonderedition 2022 zu gestalten, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Festivaltradition ist. Tine Neubert lädt mit ihrem Entwurf die Käufer dieses besonderen Weins, übrigens ein Bio-Johanniter vom Weingut Hoflößnitz, dazu ein, die beim Genuss empfundene Heiterkeit in den Aufführungen des Festivals künstlerisch verwandelt zu entdecken. „Stelzenläuferin und Feuerschlucker geben sich ein Stelldichein, dazu Musik, Theater und die Winzer aus Radebeul und Umgebung bieten die Schätze aus ihren Weinkellern an – das ist die Verbindung von Internationalem Wandertheaterfestival und Weinfest. Fröhlich und leicht geht es zu auf diesem Fest! Altkötzschenbroda als Ort des Geschehens und die Hoflößnitz, wo die Reben für diesen Wein stehen, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mit großer Freude habe ich das Etikett für die Jubiläums-Edition gestaltet und wünsche viel Spaß beim Betrachten der Flasche und Genuss beim Leeren des köstlichen Inhalts.“ Und so mögen all jene, die Ende September eine dieser limitierten Flaschen erwerben, sich beim Schmunzeln über das Etikett auch gleich noch das erste Novemberwochenende vormerken, an dem Tine Neubert beim Radebeuler Grafikmarkt vertreten sein und ausstellen wird. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, mit der Künstlerin über die Verbindung von Wein, Theater und Kunst ins Gespräch zu kommen – mit einem Lächeln im Gesicht…

Bertram Kazmirowski