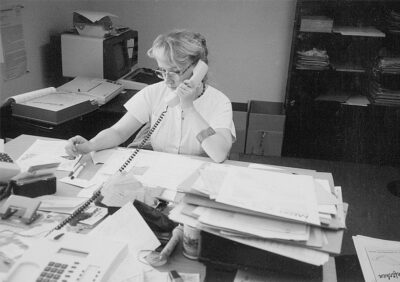

Cornelia Bielig verließ die Schaltzentrale (Teil 2)

Wenn dieser Beitrag in der Mai-Ausgabe von „Vorschau und Rückblick“ erscheint, hat Cornelia Bielig, die Cheforganisatorin der Radebeuler Stadtfeste, die Schaltzentrale bereits verlassen. Das Abschiedsprozedere unter Pandemiebedingungen ist Geschichte. Es verlief fast wie immer.

Der Oberbürgermeister kam persönlich ins Kulturamt, würdigte die Verdienste der ausscheidenden Arbeitnehmerin, sprach seinen Dank aus, überreichte ein kleines Präsent und wünschte ihr den wohlverdienten Ruhestand. Die Stellenausschreibung für einen potenziell nachfolgenden Sachgebietsleiter „Feste und Märkte“ (w/m/d) ist abgeschlossen. Eben alles wie fast immer und völlig korrekt. Auf jeden Abschied folgt ein Neubeginn.

Doch etwas war diesmal anders. Eines der Abschiedsgeschenke hatte es in sich. Das war ein kleines Buch mit emotionalen und auch humorvollen Erinnerungen, aufgeschrieben von Menschen, die mit Cornelia Bielig im Verlaufe von drei Jahrzehnten zusammengearbeitet hatten. Aber darauf werde ich später eingehen.

Zunächst will ich dort anknüpfen, wo der erste Teil meines Beitrages endet. Zwei, damals noch junge Frauen im Alter von 36 und 39 Jahren, Angestellte der Radebeuler Stadtverwaltung, hatten sich 1991 in den Kopf gesetzt, auf dem Dorfanger von

Altkötzschenbroda ein „echtes“ Herbst- und Weinfest mit „lokalem Bezug und kulturellem Anspruch“ zu organisieren. Die Bürokratie war unmittelbar nach dem gesellschaftlichen Umbruch mit sich selbst beschäftigt und die Vorgesetzten, durchweg engagierte Seiteneinsteiger, zeigten sich sehr aufgeschlossen. Eine gute Zeit für die Kultur, um Neues zu erproben. Doch die Theorie war das eine und die Praxis das andere. In Altkötzschenbroda herrschte Agonie. Die meisten Anwohner lebten in sanierungsbedürftigen Gehöften. Daumendicke Risse durchzogen die grauen Fassaden und die Plumpsklos waren über den Hof zu erreichen. Die ursprünglichen Abrisspläne aus DDR-Zeiten waren zwar vom Tisch, doch keiner wusste, wie es weitergehen soll. Hinzu kam, dass einstige Bräuche und Festtraditionen völlig in Vergessenheit geraten waren. Eine Vogelwiese hatte schon lange nicht mehr stattgefunden. Ja selbst die Winzer zeigten kaum Interesse. Und so bedurfte es großer Überzeugungskraft, damit der Funke übersprang. Verbündete der ersten Stunde waren u. a. der alteingesessene Bauer Karl Reiche, der Kopiershop-Betreiber Christian Schwarze, der Pfarrer Eberhard Gehrt von der Friedenskirchgemeinde, die Kötzschenbrodaer Neubürgerin und Betreiberin der alternativen “Schaenke zum Schuh“ Heidi Jackley sowie die langjährige Vorsitzende des Dresdner Schaustellerverbandes Hannelore Bachmann, liebevoll „Scooter Hanni“ genannt.

Überraschendes bot Altkötzschenbrodas Unterwelt. Ein erster Keller (Altkötzschenbroda 48) wurde kurzerhand beräumt, zum Weinkeller umfunktioniert und „Schwarzes Tonne“ getauft. Am 27. September 1991 war es schließlich soweit. Die herbstlich geschmückten Höfe öffneten sich. Das morbide Ambiente bildete einen aufreizenden Kontrast. Weinkönigin und Bacchus fuhren in der Kutsche vor, dahinter ihr närrisches Gefolge und die ersten neugierigen Besucher. Auf dem Kirchvorplatz stach der Bürgermeister ein Weinfass an und die 10-Meter-Riesenwurst wurde aufgeschnitten. Mit dem Weinfestlogo, das die Bauernhöfe von Altkötzschenbroda zwischen Kirchturm und Riesenrad zeigt, hatte Frank Hruschka (Erinnerungen an Frank Hruschka, 1961-2019, VUR 09/2020) ein schönes Symbol geschaffen, welches seitdem die Weinfestgläser ziert. Geboten wurde trotz der kurzen Vorbereitungszeit und des knappen Budgets ein vielfältiges Programm. Mit dabei waren Zirkus Luft, der Liedermacher Gerhard Gundermann, Schauhandwerker, Straßenmusiker, Stelzenläufer, Händler, Vereine und viele mehr. Gezeigt wurden Kunstinstallationen und Ausstellungen. Am Sonntag fuhren Kremser zur Puppentheatersammlung, wo zeitgleich die Radebeuler Kasperiade stattfand. Die Tombola gestaltete sich jedoch als Flop. Auch das bei einem Fest so viel Müll anfällt, hatten wir nicht bedacht. Und so zogen wir zu dritt (Conny, Frank und ich) mit Kisten und Kästen los, um in sonntäglicher Morgenstunde das Veranstaltungsgelände per Hand zu säubern. Dennoch war das Fest ein Erfolg, wurden doch an den drei Tagen 10.000 Besucher gezählt.

Dass mit dem Herbst- und Weinfest für Altkötzschenbroda ab 1991 eine neue Zeitrechnung begann, ist keine Übertreibung. Nach der Einweihung des ersten sanierten Gebäudes im Jahr 1993 (heute Heimatstube) ging es Schlag auf Schlag. Es war ein beglückendes Gefühl zu erleben, wie sich Altkötzschenbroda veränderte und schließlich zu einer überregional beliebten Flaniermeile entwickelte. Auch dem Privatinvestor Dr. Christian Dross hatte das Herbst- und Weinfest Inspiration geboten. Sein außerordentliches Engagement sollte für das Sanierungsgebiet zum Glücksfall werden.

Festauswertung vorm Bauwagen auf den Elbwiesen nach dem Herbst- und Weinfest 1992 v.l.n.r.: Marion Olbrich, Cornelia Bielig, Frank Hruschka, Karin Gerhardt, Andreas Klipphahn, Helmut Raeder Foto: Privatarchiv

Auf die Frage, welche Ereignisse für Cornelia Bielig eine besondere Herausforderung gewesen seien, meinte sie: „Das war im Jahr 1995 die Festwoche zum 350. Jahrestag des Waffenstillstandsvertrages zwischen Schweden und Sachsen einschließlich Programm an zwei Wochenenden. Das ging an die Grenzen der physischen Belastbarkeit.“ Ein bereichernder neuer Akzent wurde 1996 mit dem Internationalen Wandertheaterfestival gesetzt. Wenngleich die Verantwortung für die inhaltliche Programmgestaltung beim Künstlerischen Leiter Helmut Raeder lag, so war der zusätzliche organisatorische Aufwand immens. Eine Ausnahmesituation herrschte durch die Flut im August 2002. Das Wasser stand in den Kellern und im Erdgeschoss der frisch sanierten Häuser. Auf dem Dorfanger fuhren Schlauchbote. Doch die Anwohner ließen sich nicht entmutigen und unternahmen alles, damit das Herbst- und Weinfest stattfinden konnte. Die größte Zäsur erfolgte jedoch im Jahr 2020. Das 30. Herbst- und Weinfest sollte gebührend gefeiert werden. Dann machte die Coronapandemie einen dicken Strich durch die Planung.

Herbert Graedtke als Bacchus mit Weinkönigin Michaela Tutschke, Herbst- und Weinfest 2014 Foto: K. (Gerhardt) Baum

Während Cornelia Bielig in all den Jahren für die Besucher mehr oder weniger unsichtbar hinter den Festkulissen die Fäden spannte und zusammenhielt, stand der Volksschauspieler Herbert Graedtke als Kommunikator in der Öffentlichkeit. So schlüpfte er jeweils am Freitag zum Auftakt des Herbst- und Weinfestes in die Rolle des lebensprallen Bacchus, umrahmt von jungen schönen Weinköniginnen und Weinprinzessinnen. Am Sonnabend und Sonntag führte er dann als fachkundiger Kellermeister durchs Programm. Herbert Graedtke war es auch, der unmittelbar nach dem 1. Herbst- und Weinfest an die Tür des Radebeuler Kulturamtes klopfte und von einem Sternritt schwärmte, der aus Anlass des 150. Geburtstages von Karl May stattfinden sollte. Eingebunden waren die Karl-May-Spielstätten Bad Segeberg, Werder und Rathen. Eine Zwischenstation war in Radebeul, der Heimatstadt des Schriftstellers, am Karl-May-Museum vorgesehen. Cornelia Bielig schlug vor, darüber hinaus ein Fest zu feiern. Doch dafür wurde Geld benötigt. Viel Geld. Dem frisch „gebackenen“ Leiter des Amtes für Bildung und Kultur, Dr. Dieter Schubert, gelang es, die Stadträte zu überzeugen (Erinnerungen an Dr. Dieter Schubert, 1940-2012, VUR 06/2012). Eine neue Festidee war geboren. Doch wer sollte diese in die Tat umsetzen? Auf Vermittlung von Till Wanschura wurde der Kontakt zum Berliner U. Loewe-Verlag hergestellt. Das war eine erfahrene Veranstaltungsagentur. Gemeinsam mit dem Karl-May-Museum, den Landesbühnen Sachsen und der Traditionsbahn wurde eine Konzeption entwickelt. Das Festgelände sollte durch den Lößnitzgrund, entlang des Lößnitzbaches und der Schmalspurbahn verlaufen. Das bewaldete Seitental und den ehemaligen Steinbruch plötzlich mit den Augen des Abenteuerschriftstellers Karl May zu sehen, war faszinierend. Die Westernstadt, das Sternreitercamp, der Orientbasar, das Indianerdorf, die Siedlercamps oder die Goldwäsche-Station erscheinen uns heute als Selbstverständlichkeiten, so als wären sie schon immer dagewesen. Auch für die Indianistik-, Country- und Westernszene bildet die Veranstaltung einen wichtigen Jahreshöhepunkt. Mehr als 200 Reiter nehmen jährlich am Sternritt teil. Die Karl-May-Festtage tragen sowohl zur Pflege des Karl-May-Erbes als auch zum interkulturellen Austausch und zur Verständigung zwischen Europäern und den Nachfahren verschiedener Stämme amerikanischer Ureinwohner bei.

Einen großen Anteil, dass in den Anfangsjahren bei den städtischen Großveranstaltungen alles in ein logistisches System gebracht und technisch bewältigt werden konnte, hatten Herrmann Rabe, Matthias Lüthge und Michael Hübner. Darüber hinaus müssten hier hunderte Namen stehen von Menschen, die sich durch ihr Engagement um die Radebeuler Fest- und Veranstaltungskultur verdient gemacht haben. Aber das würde diesen Beitrag sprengen. Auch über das wunderbare Fest zum 150. Geburtstag des Naturheilkundlers Friedrich Eduard Bilz, über Weihnachts-, Wochen- und Sondermärkte ließe sich noch vieles niederschreiben.

Die überregionale Relevanz der städtischen Großfeste drückt sich auch in den Besucherzahlen aus: Karl-May-Festtage 30.000, Herbst- und Weinfest 50.000, Weihnachtsmarkt 60.000!

Oftmals ging es im Kulturamt zu wie im Taubenschlag und im Sekretariat bei Annett Braun klingelten sich die Telefone heiß. „Nach dem Fest war vor dem Fest“ meint Cornelia Bielig rückblickend. Jede der Großveranstaltungen benötigte eine gründliche Vor- und Nachbereitungszeit. Kein Fest glich dem anderen. Und bei jedem Fest passierten kleine und größere Katastrophen. So erlitt ein Indianer während der Anreise einen Herzinfarkt. Verloren gingen nicht nur Schlüssel und Geldtaschen, sondern auch ein Finger und sogar ein Bein. Einmal kam der Sieger des Sternrittes auf einem Hengst zur Preisverleihung angeritten, Winnetou wiederum ritt zur Übergabe der Friedenspfeife ihm auf einer Stute entgegen. Was dann geschah, ließ die Fotografen vergessen, auf den Auslöser zu drücken. Schließlich ging alles nochmal gut. Doch für Hengste gab es fortan ein Karl-May-Fest-Verbot.

Die Katastrophe zur Loveparade 2010 in Duisburg hatte Cornelia Bielig sehr deutlich vor Augen geführt, auf welch dünnem Eis sich die Veranstalter von Großveranstaltungen bewegen. Die Verantwortung war mitunter erdrückend. Trotzdem versuchte sie, immer auf Lösungen bedacht, die Ruhe zu bewahren und ausgleichend zu wirken. Das war anstrengend und die Nerven lagen nach jedem Fest nahezu blank. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an gelungene Feste, glückliche Besucher, Programmhefte und Pressemappen sowie tausende Fotos und Videoclips.

Den vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten, war alljährlich ein Balanceakt, zumal sich Wetterkapriolen nicht planen lassen. Die kommerziellen Begehrlichkeiten nahmen zu. Doch der kulturelle Anspruch hatte bei „Conny“ stets Priorität. Zahlreiche Künstler prägten das ästhetische Bild der städtischen Feste. Stellvertretend seien hier César Olhagaray, Muriel Cornejo, Bärbel und Stefan Voigt, Reinhard Zabka, Dorothee Kuhbandner, Peter PIT Müller, Frank Hruschka sowie André Wirsig genannt.

Für seine Verdienste um die künstlerische Leitung der Karl-May Festtage und des Internationalen Wandertheaterfestivals wurde an Helmut Raeder 2011 der Radebeuler Kunstpreis verliehen. Ihn selbst machte das etwas verlegen, hatte doch hinter ihm über all die Jahre ein innovatives Team gestanden mit Cornelia Bielig an der Spitze. Sie war die Mittlerin zwischen Ämtern, Fördermittelgebern, Politikern, Vereinen, Künstlern, Vertretern unterschiedlicher Kulturen, Händlern, Winzern, Reiseveranstaltern, der Feuerwehr, dem Sicherheitsdienst, den Wiesenbesitzern, Anwohnern, Helfern, Sponsoren, Besuchern …

Zur Verabschiedung stieß ich beim Durchblättern des Erinnerungsbuches auf eine Eintragung des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Dass „Conny“ den Mut hatte, ihn, den damals 22jährigen, als Marktleiter für das Herbst- und Weinfest sowie für die Karl-May-Festtage einzusetzen, erstaunt ihn noch heute. „Das war eine tolle Zeit, in der vieles möglich gewesen ist, was heute kaum denkbar wäre.“

Elisabeth Borsdorf schrieb: „Ich sehe mich als Kind auf diesen bunten Festen umherspringen, als Teenager tanzen, als Erwachsene trinken und feiern.“ Später als Fest-Praktikantin: „Ich höre das geistige Kernteam der Feste, Conny und Helmut, wie sie sich bei jedem Fest derart kreativ in die Haare kriegen, dass mir die Ohren abzufallen drohen. Und jedes Mal erwächst aus diesem Streit ein neues wunderbares Fest. …Und ich höre am Ende eines jeden Festes die Steine, die von den Herzen fallen, weil sich doch wieder alles gefügt hat, die direkte oder indirekte Dankbarkeit, dass eben doch jede und jeder genau am richtigen Platz ist. Und Conny, wer wird nun mit Helmut streiten?“

Puppenbühne auf dem Kirchvorplatz, Weihnachtsmarkt »Lichterglanz und Budenzauber« 2014 Foto: K. (Gerhardt) Baum

Übrigens, ein aus heutiger Sicht anerkanntes Studium hat Cornelia Bielig schließlich von 1998 bis 2003 berufsbegleitend an der Verwaltungsfachschule Meißen absolviert. Danach durfte sie sich Diplom-Kulturmanagerin nennen. Den Praxistest hatte sie da schon längst bestanden.

Und was wird nun anders im Ruhestand? Verändern wird sich vor allem der Rhythmus. Denn über all die Jahre mussten sich das Familienleben und die Urlaubsplanung dem Jahreszyklus der städtischen Feste unterordnen. Für den Ehemann, die Kinder und Enkel ist nun mehr Zeit und mit dem Wohnmobil wird es – hoffentlich schon bald – auf Reisen gehen.

Karin (Gerhardt) Baum