Oder: Nichts wird mehr sein wie es war

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren: 30 Jahre „Vorschau und Rückblick“, 20 Jahre „Kultur- und Werbegilde Kötzschenbroda“, 5 Jahre „Händlergemeinschaft Radebeul-West“. Die Jubiläen sollten gebührend gefeiert werden. Und plötzlich tauchte ein – bis dahin unbekannter – Virus auf. Zunächst unterschätzt und weit weg in China, dann mitten unter uns. Seitdem ist Corona in aller Munde. Die Zahl der Infizierten steigt noch immer und auch die der Toten. Der Virus breitete sich rasch aus, in mittlerweile über 200 Ländern. Die Statistiken stimmen nachdenklich. Die Bilder von den vielen Särgen und den menschenleeren Metropolen sind erschreckend. Die Welt schien noch nie so klein zu sein wie auf der interaktiven Corona-Virus-Karte mit den täglich wachsenden Kreisen in rot-schwarz-grün.

Deutschland hat wohl im Unglück Glück, so könnte man meinen. Die Bürger staunen nicht schlecht. Bund und Länder kooperieren zunehmend effizient. Entscheidungen werden mit Fachleuten abgestimmt. Die Politik reagiert schnell und öffentlichkeitswirksam. Informationen verbreiten sich nahezu in Echtzeit. Eine Massenhysterie bleibt aus. Der Mangel ist marginal. Das deutsche Gesundheitssystem hält der Ausnahmesituation stand. Populisten und Verschwörungstheoretiker haben hierzulande kaum eine Chance. Transparenz ist angesagt. Plötzlich sind Virologen, Soziologen, Kulturwissenschaftler, Zukunftsforscher, ja sogar Spaziergangsforscher omnipräsent.

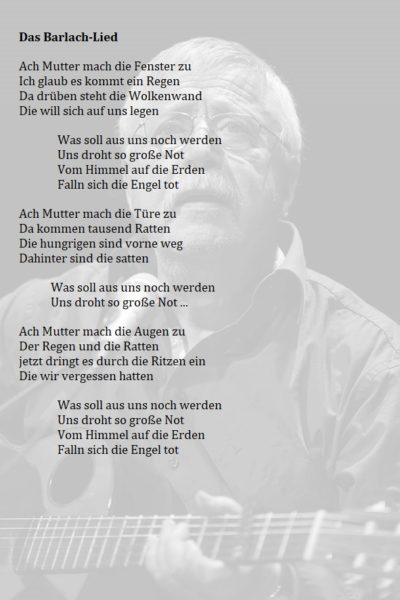

Die Kultur – die bunten Vögel Foto: Archiv Kunsthaus

Fast alle Räder stehen still. Die sogenannte Ich- und Wegwerfgesellschaft übt sich in Solidarität und Disziplin. Die Hetzjagd „schneller, höher, weiter“ gibt keinen Sinn, wenn ein Virus auf der Lauer liegt. Nörgeln und Drängeln wirkt destruktiv. Entschleunigung ist angesagt. Wer nicht systemrelevant bedingt am Arbeitsplatz vor Ort erforderlich ist, macht Homeoffice oder hat auf einmal sehr viel Zeit. Reisen, Shoppen, Kneipengänge, Veranstaltungs- und Ausstellungsbesuche, ja selbst Familientreffen sind untersagt. Was nun? Während die Systemrelevanten rund um die Uhr im Einsatz sind, beginnen sich einige massiv zu langweilen. Andere wiederum nutzen die geschenkte Zeit, denken nach oder werden auf andere Weise aktiv. Mailen, Posten, Skypen, Googeln, Streamen… mal wieder Lesen, mit den Kindern spielen oder dem eigenen Partner reden, Fenster putzen, Garten umgraben, angegilbte Fotos und zerkratzte Schallplatten sortieren oder Pläne schmieden und Ideen speichern für die Zeit danach.

Noch nie waren seit der Vollmotorisierung so viele Menschen fußläufig unterwegs. Sie erkunden ihre nähere Umgebung und können dabei in Schaufenstern, an Zäunen, Bäumen, Haustüren oftmals handgeschriebene kleine Botschaften entdecken, die zuversichtlich stimmen. Man geht freundlicher miteinander um. Und immer wieder heißt es: „Haltet Abstand.“, „Bleibt gesund.“, „Bis bald.“.

Auch die Erde gönnt sich eine Erholungspause. Luft- und Lichtverschmutzung nehmen ab. Der latente Lärmpegel sinkt. Natürliche Ressourcen werden geschont. Na endlich! Geht doch! Und der ketzerische Gedanke drängt sich auf: Was keiner braucht, sollte gar nicht erst produziert werden, Panzer und sonstige Waffen eingeschlossen. Was wollten wir doch gleich aus den Schwertern machen, damals in der DDR …?

Soziale, kreative und organisatorische Kompetenzen sind gefragter denn je. Die bürokratischen Verwalter des Stillstandes sind so entbehrlich wie die Klatschpresse mit dem schrill-bunten Hochglanz-Trivial-Kitsch von Stars und Sternchen. Doch wird sich der öffentliche Beifall für die „Helden des Alltags“ wie Pflege- und Reinigungskräfte, Kassierer und Kassiererinnen, Busfahrer und Busfahrerinnen, Postboten und Postbotinnen, Erntehelfer und Erntehelferinnen… künftig in einer angemessenen Bezahlung niederschlagen? Ganzheitliches Umdenken ist dringend erforderlich. Die Corona-Pandemie hat unser Bewusstsein geschärft. Was jedoch von den vielen klugen Gedanken eine praktische Umsetzung erfährt, das wird sich zeigen. Zumindest ist der globale Neoliberalismus in mehrfacher Hinsicht an unsichtbare Grenzen gestoßen. Und nichts wird mehr sein wie es war.

Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Kommunikationsmöglichkeiten. Die Kultur- und Kreativszene macht vor, wie es funktionieren könnte. Einzelhändler und Gewerbetreibende tun sich noch etwas schwer. Aber immerhin ein Anfang ist gemacht. Die Corona-Krise beschleunigt diesen Prozess. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Prioritäten sollten neu definiert werden. Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit und bekommt plötzlich einen anderen Stellenwert. Aus Pest und Spanischer Grippe hätte man schon vorher Vieles lernen können. Doch unsere geschichtsvergessene Ignoranz hat uns blind und dumm gemacht.

Allerdings – für Neues ist es nie zu spät. Radebeul hat reichlich Tradition und Potenzial. „Genetzwerkt“ wurde hier bereits, als der Begriff noch nicht geläufig war. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den „Verein zur Verschönerung der Lößnitz und Umgebung“ (1880-1941). Kommunal, sozial und kulturell übergreifend agieren seit den 1990er Jahren die „Familieninitiative Radebeul“ (1990) sowie der „verein für denkmalpflege und neues bauen“ (1993). Eine Bereicherung erfuhr das Radebeuler Netzwerk im letzten Jahrzehnt durch Vereine und Initiativen wie das „Bündnis Buntes Radebeul“ (2013), den Trägerverbund „Team Radebeul“ (2018) und den Verein „Kultur Radebeul“ (2019). Erwähnung finden sollte hier auch eine besonders wirkungsvolle Netzwerker-Aktion. Ganz spontan erstellte als Soforthilfe der Radebeuler Ballspielclub „RBV 1908“ aus eigener Kraft eine Homepage, auf der sich alle Radebeuler Dienstleister, Gastronomen und Händler kostenlos präsentieren können.

Eine virtuelle Entdeckungsreise kann recht spannend sein. Herauszufinden, was sich unter den Begriffen „Vereinsfinder Radebeul“, „Radebeul-hilft-Radebeul“, „#ddvlokalhilft“ oder „#RadebeulKulturNetz“ verbirgt, lohnt sich durchaus. Auch in den seit März geschlossenen Theatern, Bibliotheken, Kinos, Museen und Galerien hat man schnell begriffen, dass die neuen Medien eine Alternative sind, um den Kontakt zum Publikum nicht abreißen zu lassen. Angeboten werden virtuelle Ausstellungsrundgänge. Konzerte, Filme und Theateraufführungen kann man bequem vom heimischen Sofa aus erleben. Discjockeys legen Platten fürs Tanzen in der Küche auf. Künstler stellen sich und ihre Werke vor. Eingeladen wird in Werkstätten, Tonstudios und Ateliers, um zu zeigen, dass die kreative Arbeit trotz Corona weitergeht.

Alte Bahnen verlassen, spielerisch etwas ausprobieren und von denen lernen, für die das Improvisieren zum Alltag gehört, könnte ein neuer Ansatz sein. Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Bildung, Stadtplaner, Bürger, Politiker, Künstler, Kulturorganisatoren usw. sollten aufeinander zugehen, miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame Strategien für eine lebenswerte Stadt der Zukunft zu entwickeln. Als Kommunikations- und Experimentierräume würden sich in Radebeul multifunktional nutzbare Orte wie die Hohlkehle, der Kulturbahnhof, das Weiße Haus, das Familienzentrum oder der Bürgertreff für die Zeit nach Corona regelrecht anbieten.

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie anbelangt, fehlt es wohl nicht nur mir an Vorstellungskraft. Sie werden immens sein und lassen sich auch nicht beschönigen. So eine extreme Krisensituation hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Abwarten, dass sich alles von allein regeln wird, das ist nicht möglich. Aber was ist richtig, was ist falsch? Auf der einen Seite schlagen die Branchenverbände Alarm und stellen die berechtigte Frage: Wie lange werden Händler, Gastronomen, Handwerker, Künstler und andere Selbstständige ihre Umsatzeinbußen noch kompensieren können? Auf der anderen Seite erklären die Gesundheitsexperten eine Entwarnung für verfrüht, denn die Corona Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Hier die Balance zu finden, ist für Politiker nicht leicht. „Die da oben“ werden es allein nicht richten können. Es mag vielleicht makaber klingen, aber der Blick in den Abgrund setzt auch ungeahnte kreative Kräfte frei. Nichts wird mehr sein wie es war. Doch warum sollte das, was kommt, nicht besser werden? Also: Haltet Abstand, bleibt gesund und zuversichtlich – bis bald.

Karin (Gerhardt) Baum