-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.588 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.781 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.675 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 17.098 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.085 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 16.049 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.257 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 15.108 Aufrufe

- Laudationes - 14.942 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.779 Aufrufe

Mit Stephan Krawczyk poetisch durch das Jahr

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:08

Geschichten aus der Kindheit – (Teil 1/12)

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:06

Meine Mutter, Christa Stenzel, geborene Stiller, wuchs mit ihren Geschwistern Wolfgang und Jutta im „Weißen Roß“ auf. Ihre Eltern Maja und Kurt Stiller waren die letzten privaten Betreiber der bekannten Gaststätte in Radebeul-Mitte. 1959 mussten sie unter staatlichem Zwang den Betrieb an die HO verpachten. So endete nach hundert Jahren und vier Generationen die Geschichte eines traditionellen Ausflugslokals.

Wie gesagt, verbrachte meine Mutter in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine unbeschwerte Kindheit in dem ehrwürdigen Haus. Sie hinterließ mir ihre Erinnerungen, welche sie als monatliche Streifzüge durch ein Kindheitsjahr gestaltete und die als zeithistorisch und voller Lokalkolorit ich den Lesern der „Vorschau“ nicht vorenthalten möchte.

So lassen wir denn diese zwölf Monate in loser Reihenfolge an uns vorüberziehen und ich hoffe, dass sie Ihnen ebenso viel Vergnügen bereiten wie mir, zumal sie für ältere Leser viel Wiedererkennungswert und für jüngere einen neuen Blick auf die damalige Zeit beinhalten.

Der August

Es war auch immer ein Ereignis, wenn wir mal zu Heyls Großeltern nach Buchholz durften. Hinzu fuhren wir mit der Kleinbahn, wie ich mich erinnern kann, heimzu wurde meistens gelaufen, wahrscheinlich weil kein passender Zug fuhr, übers Spittelholz und Jägerhofstraße. Günthers hatten ein kleines Häuschen mit einer Veranda dran, in der gegessen wurde. Oben war noch ein Zimmerchen draufgebaut, das von außen über eine Holztreppe und Dach zu erreichen war. Dort schliefen Inge und ich, für mich eine tolle Sache. Der Garten war wie eine kleine Plantage, Opa Günther baute viel Erdbeeren auf dem sandigen Boden an. Oma Günther stellte uns eine große Schüssel mit gezuckerten Erdbeeren auf den Tisch, die mit Milch gegessen wurden. Der Erdbeername „Mieze Schindler“ wurde mir damals zu Begriff. Es war lecker. Über dem Weg war eine große Sandkuhle, in der man prima die Hänge herunterrutschen konnte. Von da ging eine Röhre unter der Straße weg, durch die wir auch gerne krochen. Einmal nahm uns Opa Günther mit in die Pilze und wir fanden in den dichten Kiefernschonungen viele Pfifferlinge, die Oma Günther dann zu Mittagessen briet. Heute ist dort vieles zugebaut. Im August war auch die Zeit der Kornäpfel, eine frühe Sorte, die sich nicht zum Aufheben eignete. Wir aßen die saftigen Äpfel, bis uns der Bauch weh tat. Der Baum stand an der Laube, die wir mittels Leiter bestiegen und waren quasi mittendrin im Apfelparadies. Wenn die Kornäpfel überreif waren, war das Kerngehäuse voller Saft.

Im August war die Olympiade in Berlin. Wir Kinder hatten keine rechte Vorstellung, aber die Erwachsenen waren mächtig aufgeregt, denn der Fackelträger auf der Etappe von Athen nach Berlin kam durch Radebeul auf der Meißner Straße. Lippmanns und Wellers (Anm. Familienzweig aus Saron/Pal.) waren extra aus Palästina angereist, mit dem Auto durch den Balkan. Die kleine Irene war noch ein Baby und machte die lange Reise in einer Hängematte mit, die durch das Auto gespannt war. Onkel Fritz und Onkel Rudolf fuhren weiter nach Berlin, während die Familien im „Weißen Roß“ blieben. Ich kann mich noch erinnern, dass Vater längs des Zaunes im Grasgarten Stühle aufstellen ließ. Der Grasgarten liegt etwas höher als die Straße, ein kleiner Abhang grenzt am Zaun. Und dies war mit das Verhängnis. Ingrid und ich, wie schon erwähnt etwa gleichaltrig, saßen zwischen unseren Müttern und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Ingrid hatte ausgerechnet einen Klappstuhl aus der Laube erwischt, der bei unsachgemäßer Verlagerung des Körpergewichtes sofort unter einem zusammenklappte. Als nun die Rufe ertönten „er kommt, er kommt“, nämlich der Fackelträger, beugte sich Ingrid interessiert nach vorn und als der Sportler in etwa auf unserer Höhe war, flog Ingrid mitsamt dem zusammenklappenden Stuhl hinunter an den Zaun. Unsere Mütter haben von diesem großen Ereignis leider nicht viel mitbekommen, denn sie mussten die schreiende Ingrid bergen. Opa konnte aber mit der 6×9 Box den Fackelläufer auf dem Foto festhalten. Das ist meine einzige Erinnerung an die Olympiade 1936.

Wir hatten noch das große Glück, etwa sagen wir ländlich aufzuwachsen. Dazu gehörten auch Nollaus Pferde, Bubi und Hanne, zwei ruhige Kaltblüter. Vater Nollau betrieb mit seinen Söhnen Arno und Paul ein Fuhrgeschäft. Der jüngste Sohn Erhard lernte Fleischer in Lindenau. Im Hof hinten links war der Stall, wo wir gerne auf der Futterkiste saßen. Im Hof vor der Rolle, der Raum mit der prähistorischen Wäschemangel, stand der große Planwagen, unter dem gern die Katzen spielten. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass uns Arno und Paul einmal mitnahmen, als sie die Pferde an die Elbe zur Schwemme ritten. Nollaus fuhren auch für die Gummifabrik an der Ecke Dresdner Straße/Seestraße, kurz die Gummibude genannte. Manchmal brachten sie von dort einen Sack mit aussortierten bunten Bällen mit und wir durften uns welche aussuchen. Leider währte die Freude immer nur kurz, weil Paul und Arno mit den Fahrern von Bischoffs sämtliche Bälle zerbebbelten. Wolfgang wurde viel von Tante Paule Bischoff betreut, er war gerne hinten in dem kleinen Büro, während ich lieber bei Urgroßmutter Pauline auf dem Schoß saß.

Dies soll es für den August gewesen sein.

Christa Stenzel

Zum Thema: Als die Läden noch Namen von Leuten trugen

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:05

Die vielen Zuschriften, die unter dieser Rubrik bereits erschienen sind, bewiesen, dass dieses Thema den Nerv vieler Leser trifft. Heute möchte auch ich etwas zu dieser Reihe beitragen.

Ich denke gern an meine Kindheit in den 70er und 80er Jahren zurück. Meine Familie wohnte auf der Hoflößnitzstraße. Das Geschäft, welches meinem Elternhaus am nächsten lag, war der sogenannte „Grundkonsum“ an der Ecke Lößnitzgrundstraße/Weinbergstraße. Ich erinnere mich noch gut an die beiden netten Verkäuferinnen Frau Neupert und Frau Harzer. Beide wohnten ganz in der Nähe. Sie hatten ihre Freude an mir kleinen Kundin, denn ich durfte schon als 5jährige allein dahin einkaufen gehen. Der Konsum war recht klein. An den beiden Fensterfronten standen halbhohe Regale, in der Mitte befand sich ein hohes Regal und ein ebensolches an der Wand gegenüber des Eingangs. An dieses schloss sich ein Durchgang an, der in den Warenannahme- und Leergutraum führte. Diesen Raum durfte man in der Regel als Kunde nicht betreten. Im Türrahmen war in ca. 1 m Höhe ein Brett angebracht, welches meist heruntergeklappt war, damit man dort sein Leergut abstellen konnte. Rechts daneben befand sich die Kasse, und dann war man auch schon wieder am Ein- bzw. Ausgang.

An der Rückseite des Hauses befand sich im Erdgeschoss die Wäschemangel von Frau Martin, die auch im Haus wohnte. Ich begleitete manchmal meine Mutter, wenn sie mit dem kleinen Handwagen die sogenannte Schrankwäsche dahin brachte und rollte (es war Selbstbedienung). Ich erinnere mich an eigenartige Holzgeräusche, wenn dieses seltsame Gerät mit dem noch seltsameren Namen in Betrieb genommen wurde.

Schräg gegenüber befand sich die Obstaufkaufstelle von Flacks. An diese kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern, sondern kenne sie nur aus Erzählungen.

An der Ecke Lößnitzgrundstraße/Mühlweg ging es 3 Stufen runter zu Fährmanns, die einen Tante-Emma-Laden führten. Dieser hat zu der Zeit, als ich in den Grundkonsum einkaufen ging, aber längst nicht mehr existiert.

Auf der Nizzastraße gab es gab es die Bäckerei Göhler – vormals Lohse, wie ich erst jetzt durch diese Laden-Reihe mitbekam. Da der Verkaufsraum recht klein war, stand besonders am Samstagmorgen die sozialistische Wartegemeinschaft draußen die Stufen hinunter bis auf den Fußweg. Außer den Göhlers arbeitete Frau Grahl als angestellte Verkäuferin viele Jahre dort, auch noch lange als Rentnerin. Ein recht einschneidenes und peinliches Erlebnis hatte ich bei ihr mal als Teenager. Ich sollte Brot, Brötchen und Gebäck holen. Meine Mutter hatte mir das bereits abgezählte Geld dafür bereitgelegt, denn die Preise waren ja immer die selben. Als ich dann bezahlen wollte, stellte sich heraus, dass das Geld nicht reichte! Es fehlten vielleicht nur 20 Pfennige, aber ich wäre am liebsten in den Boden versunken. Der Laden war zwar nicht voll, aber 3, 4 Kunden waren bestimmt hinter mir. Da mich Frau Grahl kannte, durfte ich die Ware trotzdem mitnehmen und ich bezahlte meine Schulden beim nächsten Einkauf. Irgendwo hatte sich meine Mutter mit dem Geld also verrechnet. Seitdem hat sie es nicht mehr passend rausgelegt, sondern immer etwas reichlicher.

Auf der Ecke Nizzastraße/Augustusweg befand sich auch ein Konsum. In unserer Familie hieß er „Fischkonsum“. Ich weiß nicht, woher dieser Name stammt und ob ihn andere Leute vielleicht auch verwendeten. Dieser Konsum war größer als der Grundkonsum und es gab – zumindest in den 80ern – auch kleine Einkaufswagen (während der Grundkonsum nur Körbe führte).

An der Ecke gegenüber gab es die Klempnerei von Herrn Kostlan. Allerdings entsinne ich mich nicht mehr an diese. Eine seiner Töchter betrieb im selben Haus ein Kurzwarengeschäft und führte auch Schneiderarbeiten aus. Ich glaube, mehr als 2 Kunden passten nicht in den winzigen Raum.

Von der Rosenschänke und der Fleischerei Paul auf der Nizzastraße wurde schon einmal berichtet. Den Laden von Pauls habe ich noch gut in Erinnnerung mit seinen weißen Fliesen und der langen Theke. Im Laden standen die Kunden oft in U-Form (eine Reihe hin, die andere zurück). An das Eisengeländer draußen rechts entlang der Hauswand und vor dem Schaufenster erinnere ich mich gut, denn es war perfekt zum Fahrrad abstellen und anschließen. Herr und Frau Paul habe ich als kleine, stämmige Leute in Erinnerung, die auch recht schlagfertig waren. Kinder bekamen hin und wieder mal ein Wiener Würstchen geschenkt.

Soweit mein kleiner Streifzug durch einen Teil der Oberlößnitz.

Carola Schulze

Ausstellung „Spuren“

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:04

Aktuelle Werke von Petra Schade

In der neuen Sonderausstellung des Heimatmuseums Radeburg zeigt die Malerin und Grafikerin Petra Schade einen tiefen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.

Die gebürtige Dresdnerin ist Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Farbfinder“ und lebt seit 2002 in Radeburg.

Mit ihrem 2021 in der Corona Pandemie ins Leben gerufenen Mail-Art-Projekt „Stimmen aus dem Lockdown“, erlangte sie zunächst einen großen Erfolg. Zusammen mit Anita Vogt und Burkhard Schade hatte sie deutschlandweit aufgerufen, die Erfahrungen der Pandemie und des Lockdowns im Postkartenformat künstlerisch festzuhalten und stieß dabei auf enorme Resonanz.

In ihrer derzeitigen Ausstellung „Spuren“ zeigt sie aktuelle Werke der letzten Jahre.

Künstlerisches Arbeiten bedeutet für sie Schöpfen aus der Unendlichkeit des Möglichen: eine Spur suchen, einer Spur folgen, eine Spur hinterlassen.

In ihren Kunstwerken verarbeitet die Künstlerin Eindrücke ihrer Umwelt und ihres Lebens, stets inspiriert und im Zusammenhang mit der Natur.

Die Gemälde lassen dem Betrachter genügend Freiraum, um es ihm zu ermöglichen, seine eigenen Interpretationen und Gedanken in die Kunstwerke zu legen und diese ganz individuell für sich wahrnehmen zu können.

Robert Rößler (Textauszug)

Repro: Archiv Schade

___________

Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 24.8. im Heimatmuseum Radeburg zu sehen.

Weitere Infos: www.museum.radeburg.de

„Heute machen wir ein Fass auf!”

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:03

Zum 180-jährigen Jubiläum des „Männerchor Radebeul Liederkranz 1844 e.V.

So lautete das Motto am 26. Mai 2024 zu Beginn der Feierlichkeiten des 180-jährigen Jubiläums des „Männerchor Radebeul Liederkranz 1844 e.V.“

Unser Chor hat sich erstmals am 19. Mai 1844 in Kötzschenbroda konstituiert und existiert heute noch als einer der ältesten Männerchöre Sachsens.

Nach der Veröffentlichung des Jubiläums auf unserer Webseite, wurde der Männerchor Zeuthen e.V. 1891 auf uns aufmerksam und erkundigte sich, ob er uns mit einem Besuch erfreuen könne. Voller Begeisterung wurden im Voraus erste Pläne für ein gemeinsames Zusammentreffen ins Leben gerufen.

Unser ehemaliger Vorsitzender, Volkmar Kretschmar, ergriff mit dem Vorstand des Zeuthener Männerchores die Initiative und leitete die Vorbereitungen des Zusammenkommens ein.

Pünktlich um 10.45 Uhr bei wunderbarem Wetter erschien der Bus mit den Brandenburger Sängern.

Im Biergarten des Hotels „Goldener Anker“, unserem Vereinslokal, begann das offizielle und zugleich gesellige Treffen nach einleitenden Worten unseres Vorsitzenden Hartmut Ebert.

Den musikalischen Auftakt bildete unsere Hymne, der Sängerspruch „Lößnitzberge“, bevor dem Schirmherr der Veranstaltung, Herrn Landtagspräsidenten Dr. Rößler, welcher leider verhindert war, für seine Unterstützung gedankt wurde.

Anschließend begrüßten wir Herrn Lange, den Vertreter des Kulturamtes Radebeul.

Gemeinsam mit den Zeuthener Sängern sangen wir das „Bundeslied“.

Unter der Leitung von Cornelia Matthes, welche seit vergangenem Jahr sehr erfolgreich unseren Chor leitet, lieferten wir ein buntes Programm mit traditionsreichen Volksliedern und zeitgeistigen Stücken.

Unser Moderator, Pascal Meiß, präsentierte einen Längsschnitt unserer lebendigen Chorhistorie und wagte einen Blick in Richtung Zukunft.

Der Zeuthener Männerchor überraschte mit einem Medley „Berliner Gassenhauer” und weiteren beschwingenden Liedern.

Als Gastgeschenk übergaben die Zeuthener uns die Noten des Titels

„Zug nach Kötzschenbroda“ und sangen auch gleich ihre Version des Stückes.

Nachdem von allen gemeinsam „So ein Tag, so wunderschön wie heute….“ erklang, gab es – passend zum Motto – ein Fass Bier und für den kleinen Hunger Wurst, Brötchen und Gürkchen.

Lustige Erfahrungen, Geschichten und so mancher Schwank aus der Jugend sorgten für jede Menge Spaß.

Mit einer herzlichen Gegeneinladung verabschiedeten sich die“ Zeuthener“.

Einen herzlichen Dank richten wir an alle fleißigen Helfer für das Servieren von Speisen und Getränken.

Des Weiteren richtet sich ein großer Dank an das Team des „Goldene[n] Anker[s]“ für das Entgegenkommen und die Unterstützung.

Ganz besonders danken wir allen freundlichen Spendern, welche diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben.

Das war die Auftaktveranstaltung, im November feiern wir noch einmal mit allen unseren Fördermitgliedern und weiteren Gönnern unseres Chores.

Ein öffentliches Festkonzert findet am 16.11. um 16.00 Uhr in der Friedenskirche Radebeul statt. Hierzu sind alle Freunde des Chorgesanges herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bis dahin haben wir noch einige Auftritte, vorwiegend in sozialen Einrichtungen aber auch zur Eröffnung des alljährlichen Herbst-und Weinfestes.

Der Text ist ein Gemeinschaftswerk des

Männerchor Radebeul e.V. „Liederkranz 1844“

______________

maennerchor-radebeul.de

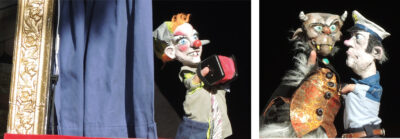

37. Radebeuler Kasperiade

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:02

Kasper, Kasper du musst wandern…

Der Kasper ist ein umtriebiger und einfallsreicher Geselle. Kaum war er 1987 in Radebeul-Ost auf der Hauptstraße zur Freude von Groß und Klein mit seiner ersten Kasperiade erfolgreich gestartet, zog es ihn schon bald nach Zitzschewig ins „Hohe Haus“, wo sich bis 2002 die Puppentheatersammlung befand. Zwischen den Marionetten, Stab- und Handpuppen aus Sachsen und aller Welt fühlte er sich sehr wohl. Als diese jedoch in ihr neues Domizil nach Dresden entschwunden waren, blieb der Kasper allein zurück in Radebeul und die Kasperiade fiel 2003 aus. Doch rasch stieß er auf Verbündete. Ein kleiner Trupp von Kulturenthusiasten wollte sich nicht damit abfinden, dass es in der Lößnitzstadt nie mehr eine Kasperiade geben sollte. Und bereits 2004 ging es am neuen Ort in Altkötzschenbroda weiter mit dem beliebten Figurentheaterfest. Als es nach neun Kasperiaden plötzlich hieß, der Kasper muss wieder einmal seine Koffer packen, flossen nicht nur Freudentränen. Auf höhere Weisung zog er 2013 von West nach Ost, um das dortige Zentrum mit Kultur zu beglücken. Auch hier hatte er sich schnell eingelebt und viele neue Freunde gewonnen.

Ende gut, alles gut oder noch viel besser?

Wieder einmal wäre die Kasperiade fast ausgefallen – diesmal wegen Baumaßnahmen. Und wieder einmal tanzte der Kasper aus der Reihe, auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort. Das großzügige Areal in, um und zwischen Lutherkirche und Karl-May-Museum bot Raum und Atmosphäre.

Kasper, Teufel, Polizist in »Kasper und das verteufelte Akkordeon«, Theater Fuchs, Spieler Christian Fuchs

An fünf Spielstätten konnte man am 15. und 16. Juni Figurentheater in verschiedenen Facetten von der Guck-Kasten-Bühne über das offene Spiel bis zum Tischtheater oder gar in einer Schubkarre erleben. Der Zuspruch übertraf die kühnsten Erwartungen der Organisatoren. Durch mehrfache Wiederholungen der Stücke, musste jedoch kein Besucher traurig nach Hause gehen. Der Eintritt war frei. Stattdessen füllten sich die Spendenhüte. Puppenspieler, Musiker, Mitarbeiter des Kulturamtes, Freunde des Karl-May-Museums, Gemeindemitglieder und viele Ehrenamtliche gaben ihr Bestes und sorgten gemeinsam für ein schönes Fest.

Entdecken konnte man eine Prinzessin im Küchenbüffee und Goldfische im Silbersee. Ob Indianer, Cowboy, Pinguin, Teufel, Riesenzwerg oder fliegende Luftgestalt – die Mischung war mehr als bunt und keinen hats gestört. Da wurde geflunkert, gezaubert, geliebt, gestritten, gelacht, gestaunt und geklatscht.

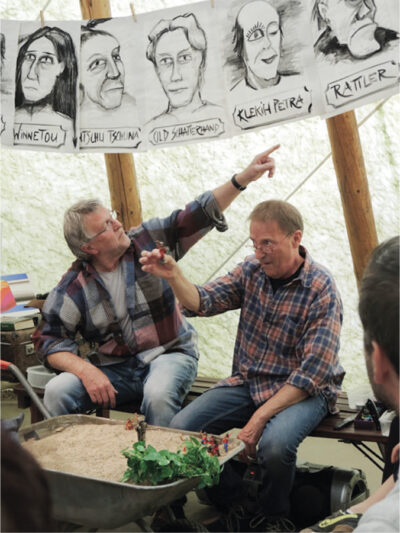

»Karl May in der Schubkarre« Kleines Salontheater Dresden, Spieler Karl H. Gündel und Michael Heuser

Zwei Spielplätze, sonnige Wiesen, schattenspendende Bäume, eine sandreiche Wüste, Gartentische unter Sonnenschirmen, Bastelstände und eine Wasserrutsche. Die Kinder waren vergnügt – die Eltern und Großeltern waren entspannt. Selbst der Kasper war höchst zufrieden und würde recht gern am neuen Veranstaltungsort bleiben. Ob sich sein Wunsch erfüllt? Die Besucher, so hörte man von vielen Seiten, fänden das wohl auch ganz gut.

Karin (Gerhardt) Baum

100 Jahre Museum Hoflößnitz, Teil 8 [V&R August 2024]

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:01

»Als Heimatmuseum führte schon seit einer Reihe von Jahren dieser Bau aus fröhlichen Winzerzeiten ein bescheidenes, leider zu wenig beachtetes Dasein. Jetzt findet eine vollständige Renovierung und pietätvolle Umgestaltung seitens der Stadtgemeinde Radebeul statt, damit das Hoflößnitzschloß als Stadtmuseum nicht bloß ein Zugapfel für Fremde und Einheimische wird, sondern auch zu kulturellen Zwecken und öffentlichen Festsitzungen geeignet erscheint. Erst jetzt wird ein größerer Besucherkreis mit Freuden erkennen, was für ein Kleinod sich dort auf dem Hügel inmitten des wieder zu neuem Leben erwachten Lößnitzweinbaues birgt.« So kündigte die ›Elbtal-Abendpost‹ vom 27. März 1939 die für April anberaumte Wiedereröffnung des Museums Hoflößnitz an, und die ›Dresdner Neuesten Nachrichten‹ trugen am 4. Februar aus gleichem Anlass sogar noch ein bisschen dicker auf:

»Ein Diamant beginnt neu aufzustrahlen.«

In den krisenhaften Spätjahren der Weimarer Republik hatte das provisorisch eingerichtete Heimatmuseum der ihm zugedachten Rolle als Besuchermagnet für den Fremdenverkehr in die Lößnitz kaum gerecht werden können. Zwei mit hochklassigen Leihgaben aus privaten und öffentlichen Händen aufwartende Sonderausstellungen in der Frühzeit des »Tausendjährigen Reiches« – im Mai 1933 »August der Starke und seine Zeit« und zu Pfingsten 1934 »Der Friedewald« mit wertvollen Karten und Dokumenten aus dem Staatsarchiv – ließen dann trotz sehr kurzer Laufzeiten immerhin aufhorchen. Erstere konnte in einer Woche fast 2000 Besucher verbuchen; danach ebbte der Strom aber schnell wieder ab.

Seit der Eingemeindung von Oberlößnitz nach Radebeul 1934 in städtischem Besitz, setzten im Frühsommer 1935, – inzwischen hatte sich Radebeul auch Kötzschenbroda einverleibt, – auf Initiative des Radebeuler Oberbürgermeisters Heinrich Severit Überlegungen ein, wie sich das Potential der Hoflößnitz besser nutzen ließe. Als erstes wurde eine Erweiterung des Museums ins Auge gefasst, wofür die Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss des Lusthauses und die Jugendherberge im Dachgeschoss, der es seit Eröffnung an geeigneten Sanitäranlagen fehlte, weichen mussten. 1937 erfolgten umfangreiche Sanierungsarbeiten am Schloss; die schon für den Herbst vorgesehene Neueröffnung verzögerte sich aber um anderthalb Jahre, während derer das Projekt immer größere Dimensionen annahm. 1937 wurde die Anlegung eines botanischen »Freilandmuseums« auf dem Schlossgrundstück angekündigt, und als die neu ausgestatteten Museumsräume Anfang 1939 zunächst der Presse vorgestellt wurden, machten der Bürgermeister und der bei der Neugestaltung federführende Landeskonservator Dr. Walter Bachmann laut DNN »mit einem weiteren Plan bekannt: in einem andern Haus des Grundstückes ein Stadtmuseum unterzubringen.«

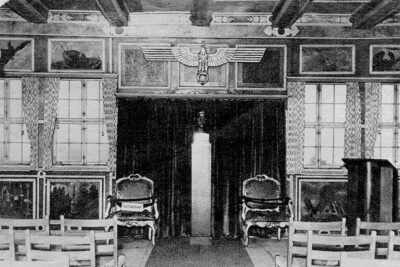

Die Attraktivität der Ausstellungsräume im Erdgeschoss des Lusthauses war durch die Sanierung und leihweise Überlassung einiger wertvoller Kunstwerke aus den Staatlichen Sammlungen Dresden beträchtlich gesteigert worden. Der weinbauliche Teil wurde durch zwei als historische Winzerwohnung eingerichtete Räume erweitert. Die vier 1914 angefertigten Jahreszeit-Dioramen fanden, zusammen mit geologischen und archäologischen Objekten, im ausgebauten Dachgeschoss ihren Platz. Das »Herzstück des Hauses«, der historische Festsaal, sollte fortan auch für offizielle Empfänge der Stadt genutzt werden und hatte dafür eine bis heute vorhandene Bestuhlung erhalten, die wohl erstmals bei der Gründungsveranstaltung der Sächsischen Winzergenossenschaft am 4. Mai 1938 zum Einsatz kam. Dem Geist der Zeit entsprechend verschwanden zwei der Tugend-Allegorien – die Weisheit (Sapientia) und die Würde (Dignitas) – an der Südwand des Saales hinter einem Vorhang, vor dem unter dem hakenkreuztragenden Reichsadler eine »Führerbüste« des Dresdner Bildhauers Fritz Maskos einen Ehrenplatz erhielt.

Im Juni 1939 führte die Kunsthistorikerin Dr. Elfriede Schulze-Battmann (1910–2001), Mitarbeiterin des »Heimatwerks Sachsen«, eine Inventarisierung des bislang zusammengetragenen Museumsgutes durch, und im Sommer erhielt das auf Anweisung des Oberbürgermeisters nun als »Heimathaus Schloß Hoflößnitz« firmierende Museum mit dem Kunstarchivar Hans Bertling (1891–1955) einen ersten festangestellten und qualifizierten Verwalter. Der durch den deutschen Überfall auf Polen am 1. September vor 85 Jahren ausgelöste Zweite Weltkrieg setzte der planmäßigen Museumsentwicklung dann aber bis auf weiteres ein Ende. Auch die im Sommer 1940 mit vier Konzerten erstmals veranstalteten »Sonntags-Kammermusiken« im Festsaal, die sich sofort großer Beliebtheit erfreuten, mussten nach der zweiten Saison wieder aufgegeben werden, als Anfang 1942 ein Arbeitskommando aus sowjetischen Kriegsgefangenen im Grundstück untergebracht wurde. (Fortsetzung folgt.)

Frank Andert

Editorial

Do., 1. Aug.. 2024 – 00:00

Aus unterschiedlichen Richtungen kommt nun Bewegung in das Radebeuler Museumswesen.

Leider nicht nur im positiven Sinne, muss doch das Lügenmuseum im ehemaligen Gasthof Serkowitz Ende August nach über 12 Jahren seine Pforten endgültig schließen. „Man sei in konzeptioneller Sicht nicht auf einen Nenner gekommen“, wird aus dem Rathaus verlautbart. Es bleibt also spannend, was aus dieser raum- und platztechnisch komplizierten Immobilie nach mehreren vergeblichen Ausschreibungen nun werden soll.

An anderer Stelle ist man hoffnungsvoller. Der Bund hat für das Karl-May-Museum die seit 2017 in Aussicht getellten Mittel zur Neuerrichtung eines Museumsbau freigegeben. Nun kann die bereits über 20 Jahre alte Idee endlich in die Tat umgesetzt werden. Der Bau fällt nun in eine Zeit, wo die teils unsäglichen Debatten über „kulturelle Aneignung“ wieder im Abklingen sind. Gleichwohl geben sie wohl nicht unwesentliche Impulse für die konzeptionelle Neuausrichtung und Präsentation der über 4000 Objekte, von denen derzeit lediglich 600 gezeigt werden konnten.

Wie sich der durchaus wuchtige Neubau an der Ecke Schilden-/Meißnerstraße ausnehmen wird, bleibt abzuwarten. Die gegenüberliegende „Villa Sarolta“ entkommt durch die derzeitige grundhafte Sanierung endlich ihrem jahrzehntelangen Schattendasein. Nun sollte auch für das ruinöse Gebäude an der Ecke Meißner-/Gutenbergstraße eine tragfähige Lösung gefunden werden.

Sascha Graedtke

Zum Titelbild

Mo., 1. Juli. 2024 – 00:13

„Sommerwind“ weht nicht nur Vögeln ins Gefieder.

„Sommerwind“ weht nicht nur Vögeln ins Gefieder.

Jenseits der Autobahnen, wo manchmal die Freiheit noch grenzenlos scheint, bläst er dem Tandem in die Speichen. Lustvoll greift er der Braut ins Haar, kichernd fährt bis er unter die kaum bedeckte Haut, und er geht ins Blut. „Sommerwind“ bläst den Staub der Werkhallen, Büros und Studierstuben aus den Köpfen. Furios wirbelt er den Alltag auf und bringt so das Leben wieder in Bewegung.

Abermals ist es dem Künstler Michael Hofmann gelungen, den Schwung frohen Aufbruchs Bild werden zu lassen, mehr noch: er versteht es erneut, das Lachen hörbar zu machen. Die kompositorischen Bildelemente des Flächenholzschnitts kommen dem entgegen: anders als etwa Werner Wittig oder Hans-Georg Anniés sucht Michael Hofmann hier nicht den Dialog mit dem Holz. Wo jene Maserung und Struktur des Materials in die Gestaltung einbeziehen, dient ihm die Platte lediglich als Mittel zum Zweck. Damit wird der Wille des Künstlers zum Bild alleiniges Gestaltungsargument und die Erzählung auf die handelnden Personen konzentriert.

In knappen Gesten wird angedeutet, wie der Mann weit vornübergebeugt in die Pedale tritt, als gelte es ein Rennen, während hinter ihm die Sozia sich noch frohem Jubel hingibt. Hurtig rollen die Räder über den knapp angedeuteten Boden. Der Speichenkranz sprüht vor gleißendem Licht: Hier geht das Auge spielend auf die Umkehr von Hell und Dunkel ein. Der Verzicht auf jeglichen Hintergrund verlegt die Szene in eine endlose Ebene, die fließend in den Himmel übergeht und den „Sommerwind“ zum alles bestimmenden Element macht, dem sich das Paar nur allzu gern überläßt.

Thomas Gerlach