Ein Gespräch mit dem Violinisten und Kultur-Initiator Albrecht Menzel

Lieber Herr Menzel, Ihre Wurzeln liegen in Radebeul. Durch welche Impulse sind Sie zur Musik, zur Geige gekommen, und wann war Ihnen klar, dass Sie das Musizieren hauptberuflich ausüben wollen?

Da bin ich ganz natürlich nach und nach hineingewachsen. Richtig angefangen, Musik zu machen, habe ich in Radebeul an der Musikschule mit vier Jahren. Meine liebevolle Lehrerin hat auch in den Ferien mit mir gearbeitet. Geliebt habe ich Musik und die Violine schon immer. Das hat sich über all die Jahre bewahrt und mich auf besondere Weise bis zum heutigen Tage getragen.

Welche Persönlichkeiten aus der Musikwelt waren bzw. sind für Sie prägend?

Ganz besonders die Zusammenarbeit mit Maestro Kurt Masur im Mendelssohn Violinkonzert e-Moll Op. 64. Da war ich 19 und er bereits über 80. Ich erinnere mich genau an den Moment, als er mich zur Probe abholte, mir die Hand gab, und an seinen menschlichen Umgang mit dem Orchester. Für immer ein großes Vorbild.

Auch die vielen Konzerte und Tourneen mit Anne-Sophie Mutter waren ein Meilenstein. Sie nimmt regen Anteil an der Entwicklung des Festivals in Radebeul, das freut mich natürlich ganz besonders. Unter der Leitung von Joana Mallwitz und Vasily Petrenko zu spielen, z.B. mit dem London Philharmonic Orchestra waren ebenfalls eindrückliche Erlebnisse.

Sie sind Jahrgang 1992. Für Ihr vergleichbar junges Alter sind Sie weltweit schon beachtenswert Rumgekommen. Welche Orte waren Ihnen besonders wichtig?

Radebeul und Wien. Radebeul ist Zuhause, Familie und Heimat. In Wien habe ich viele Jahre studiert und verbringe immer noch regelmäßig sehr viel Zeit dort. Diese Interviewfragen beantworte ich zwischen Konzerten im Wiener Stephansdom…

Sie haben die Ehre als Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben die Stradivari „Lady Hallé, Ernst“ aus dem Jahr 1709 spielen zu dürfen. Was macht die Besonderheit dieses Instruments aus?

Es ist einfach ein wunderschönes Instrument mit unglaublicher Historie. Meine Geige hat schon mit Richard Wagner, Franz Liszt, Robert Schumann, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin und vielen weiteren berühmten Musikern wie dem Geiger Heinrich Wilhelm Ernst auf der Bühne gestanden und musiziert. Nun darf ich sie schon seit vielen Jahren spielen und behüten.

Haben Sie Lieblingskomponisten und besonders liebgewonne Stücke? Gibt es für Sie Literatur, die Sie an technische Grenzen führt?

Ich kann mich sehr schnell für viele Komponisten und verschiedene Musikrichtungen begeistern. In der Klassik liebe ich besonders Robert Schumann und Johann Sebastian Bach. Für alle technischen Grenzen gibt es in der Musik bzw. auf dem Instrument die entsprechenden Lösungen. Diese gilt es zu finden.

Dem Radebeuler Publikum sind Sie insbesondere durch das von Ihnen ins Leben gerufene „Musik Festival Radebeul“ seit 2021 bekannt geworden. Wie kam es zu diesem Projekt? Haben Sie hierfür Sponsoren gewinnen können?

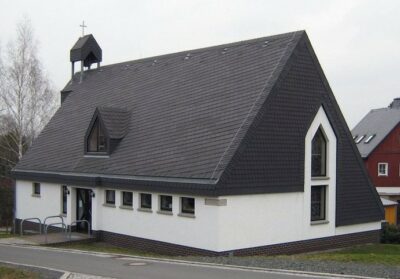

So ein Festival steht auf sehr vielen Beinen. Neben der Unterstützung meiner Heimatstadt Radebeul, der Sparkasse Meißen und weiteren Förderern, trägt uns natürlich vor allem unser Publikum und ganz viel ehrenamtliches Engagement. Begonnen hat alles mit einem einzelnen ausverkauften Konzert in der Friedenskirche, nachdem ich entschied, im darauffolgenden Jahr ein Festival zu gründen. Ich habe einen sehr breit gefächerten Ansatz, was die Auswahl der Musikwerke, Beiträge zur allgemeinen Bildung bzw. Musikvermittlung, spezielle Projekte innerhalb des Festivals anbelangt und bin sehr glücklich darüber, dass jede Veranstaltung des Festivals einen wirklich ganz individuellen Charakter hat. So ist das Musik Festival Radebeul eine neue und gern angenommene Facette geworden, die sich vor dem Herbst- und Weinfest wunderbar in den Kulturkalender einfügt. Radebeul an den Weinhängen ist ein wunderschönes Ziel. Mit unseren Spielorten und Programmen ist sehr viel Abwechslung zu erleben, von der rustikalen Fabrikhalle übers Weingut bis hin zum Güterboden oder den Kirchen der Stadt.

Sie haben mit Ihren Sommerkonzerten in Radebeul Begeisterung hervorgerufen. Jetzt gibt es erstmalig eine Winter-Edition. Was dürfen wir hier erwarten und welche Pläne haben Sie für das kommende Jahr?

Die Winter-Edition gibt’s am 14.12. um 16 Uhr im Historischen Güterboden mit einem großen Abend der romantischen Klaviertrios von Schumann, Chopin und Mendelssohn. Dabei sein werden zwei international erfolgreiche Künstler, die beide bereits beim Festival zu hören waren – Sandra-Lied Haga am Cello und Joseph Moog am Klavier. Das Konzert ist beinahe ausverkauft. Solche musikalischen Winterabende gemeinsam mit dem Publikum zu verbringen, scheint mir eine schöne Tradition werden zu können.

Das Programm des Musik Festival Radebeul für das kommende Jahr ist in den Grundzügen bereits fertig. Zusätzlich zu den Musikbeiträgen wird es auch wieder internationale Gäste geben, welche ergänzende Beiträge zu musiknahen Themen geben werden. Einblicke und Hintergründe sind interessant und berichtenswert! Ein wichtiger Aspekt des Festivals ist diese Art der Vermittlung von Musik. Jedes Konzert wird an einem anderen Spielort in unserer Stadt stattfinden und die Musiker des Festivals werden auch wieder Kinder in einer Schule besuchen.

Sie sind als Musiker weltweit unterwegs. Haben Sie dennoch berufliche Träume und Wünsche die bisher unerfüllt blieben?

Ich habe vor allem sehr viele Ideen, die es noch umzusetzen gilt…

Herr Menzel, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre Ideen und Projekte alles Gute!

Das Interview führte

Sascha Graedtke

Programmhinweis:

Samstag, 14.12.2024 | 16 Uhr | 35€

Konzert WE | WINTER-EDITION

Musikalischer Winterabend

HISTORISCHER GÜTERBODEN

TSW, neben dem Bahnhof Radebeul Ost, Am Alten Güterboden 3, 01445 Radebeul

Robert Schumann: Klaviertrio op. 110 g-Moll

Frédéric Chopin: Klaviertrio Op. 8 g-Moll

Felix Mendelssohn: Klaviertrio Nr. 1 d-Moll Op. 49

Albrecht Menzel, Violine

Sandra Lied Haga, Violoncello

Joseph Moog, Klavier