Haben Sie schon einen Kalender für 2011? Sicher, denn ohne kommt man heutzutage nicht aus. Es gibt sie in allen möglichen Formen, dekorativ für die Wand, übersichtlich für den Schreibtisch, en miniature für die Brieftasche. Wer oft unterwegs ist und viele Termine hat, trägt zwangsläufig auch einen Notizkalender mit sich herum, es sei denn, er verlässt sich auf moderne elektronische Hilfsmittel, die so vieles können, nur herunterfallen oder feucht werden dürfen sie nicht…

Notiz- oder Buchkalender sind heute zumeist schmucklos und ganz auf die praktische Nutzbarkeit zugeschnitten. Man kann sich mit ihrer Hilfe leicht in den Monaten, Wochen und Tagen des Jahrs zurechtfinden. Daneben bieten sie kurze Informationen zu Schulferien und Feiertagen, zu Auf- und Untergang von Sonne und Mond und vielleicht noch zu Postgebühren, Auslandsvorwahlnummern und ähnlichem. Zu lesen findet man darin in der Regel nur das, was man selbst hineingeschrieben hat. So spartanisch ging es nicht immer zu.

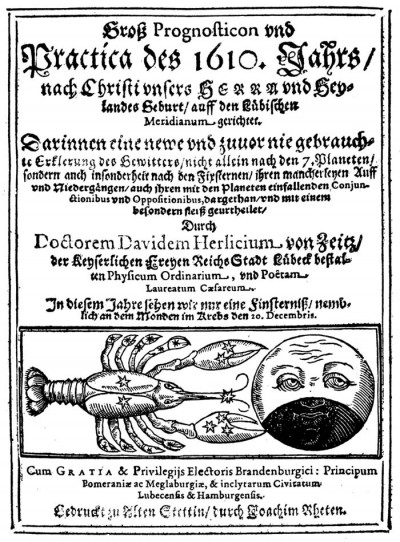

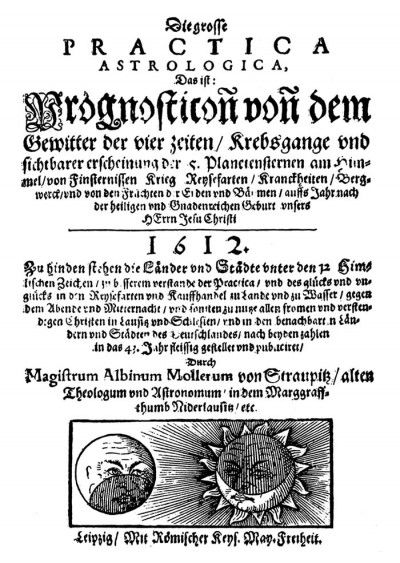

Gedruckte Kalender sind so alt wie der Buchdruck. Wandkalender gab es schon in der Inkunabelzeit Ende des 15., Jahreskalender in Heft- und Buchform dann seit dem frühen 16. Jahrhundert. Damit sind sie das älteste periodische Druckmedium überhaupt. Anfangs fast unerschwinglich, wurden sie mit der Ausbreitung des Buchdrucks billiger, und zumindest im protestantischen Deutschland, wo die Alphabetisierung nach der Reformation schnell Fortschritte machte – Sachsen war da ein Musterland –, gab es schon im 17. Jahrhundert kaum einen Bauern, der sich nicht Jahr für Jahr beim Buchbinder, auf dem Markt oder vom Hausierer seinen Kalender erwarb.

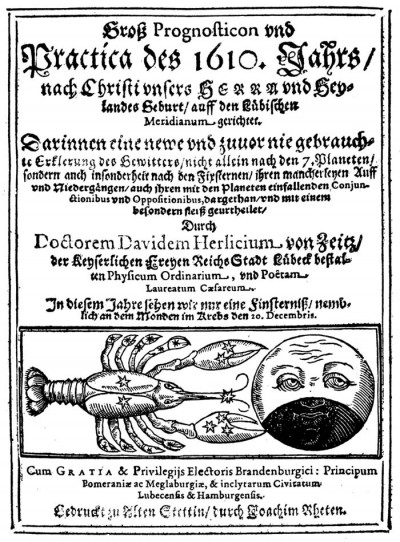

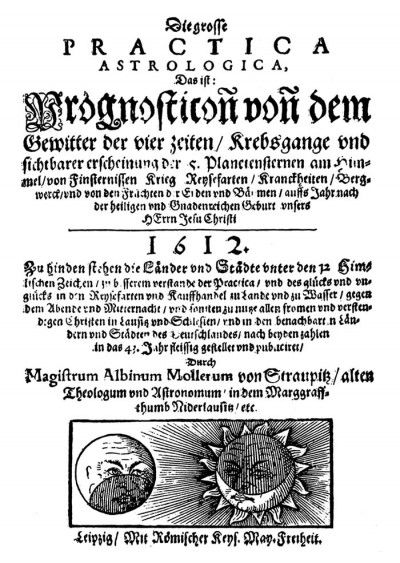

Für die einfachen Menschen waren diese Kalender damals freilich rechte Zauberbücher, angefüllt mit einem Wust von astronomischen und astrologischen Symbolen und Informationen und daraus abgeleiteten medizinischen und wirtschaftlichen Ratschlägen, Wettervorhersagen, Horoskopen sowie Prophezeiungen über Krieg und Frieden, Ernteerträge, Glück und Unglück etc. Die gebräuchlichsten Kalender, Hefte im Quartformat, um die vier bis sechs Bogen stark, bestanden immer aus zwei Teilen, dem Kalendarium und der »Practica« bzw. dem »Prognosticon«. Vor allem in diesem zweiten Teil stellten die hoch geachteten Kalendermacher ihre astrologischen Fertigkeiten unter Beweis. Da der Glaube an das gedruckte Wort damals noch stärker war als heute, der breiten Masse der Bevölkerung aber die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit solchen Prognosen abging, vom Verständnis für ihre komplizierte Herleitung aus den himmlischen Aspekten und Konstellationen ganz zu schweigen, leisteten diese astrologischen Kalenderinhalte dem ohnehin tief verwurzelten Volksaberglauben kräftig Vorschub, vor allem dem so genannten Kalenderaberglauben.

Darunter versteht man, kurz gesagt, den Glauben daran, dass man von bestimmten kalendarischen Daten (Lostage) auf zukünftige Ereignisse/Schicksale schließen kann. Eine harmlose Form davon sind die Bauernregeln Witterung und Vegetation betreffend (»zu Georgi blinde Reben später volle Trauben geben«, »schön zu St. Paul füllt Tasche und Maul«, »ist es an Weihnachten kalt, ist kurz der Winter, das Frühjahr kommt bald« etc.). Die treffen ja bekanntlich häufig zu, was daran liegt, dass sie sich auf jahrhundertelange Erfahrung stützen und oft auch Interpretationsspielraum bieten. Versucht man, an einem Ort gemachte Beobachtungen, deren Ursachen man nicht kennt, in ein universal gültiges System zu überführen, wie es etwa der »Hundertjährige Kalender« unternimmt – eine Publikation, die viele Verleger reich, aber wenige Bauern klug gemacht hat –, wird die Sache schon kritisch. Grober Unfug schließlich sind Regeln, die ohne Erfahrungsgrundlage oder etwa nur auf der Basis von Zahlenmystik quasi magische Wirkungen unterstellen. – Wer fest an solche Wirkungen glaubt, wird sich ihr Ausbleiben irgendwie zurechtlegen, aber wer sich darauf verlässt, der ist verlassen.

Im aufgeklärten 18. Jahrhundert wurde die Zurückdrängung des Kalenderaberglaubens ein großes Thema, dazu vielleicht bei Gelegenheit mehr. Diesmal sollen – der Jahreszeit angemessen – lediglich einige Beispiele für abergläubische Regeln rund um den Heiligen Abend vorgestellt werden. Gesammelt hat sie Theodor Grässe, einer der bedeutendsten Dresdner Philologen des 19. Jahrhunderts, der vor gut 125 Jahren, am 27. August 1885, auf seiner kurz zuvor erworbenen Besitzung Wackerbarths Ruhe in Niederlößnitz verstorben ist.

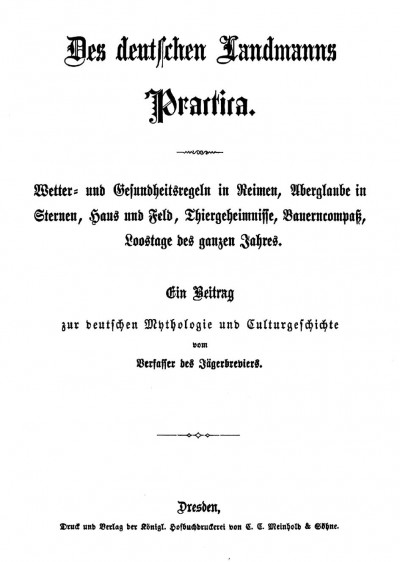

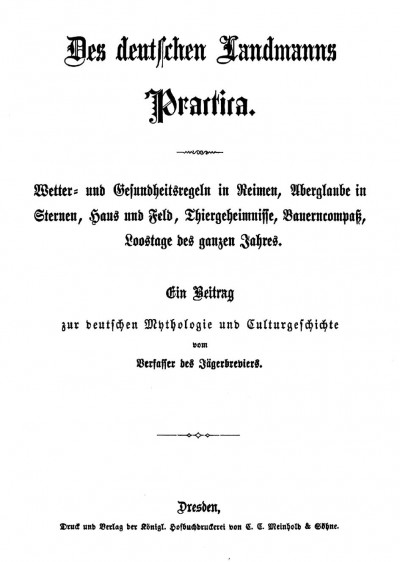

1858 brachte Grässe, damals Direktor der königlichen Münz- und Porzellansammlungen, ein hübsch illustriertes Büchlein unter dem Titel »Des deutschen Landmanns Practica« heraus, mit dem er den Versuch unternahm, die im Volksmund und in der Literatur der frühen Neuzeit überlieferten kalenderabergläubischen Gebräuche in denkbarer Vollständigkeit zu dokumentieren und damit – in Anlehnung an Jacob Grimms (des Märchensammlers) »Deutsche Mythologie« – eine Art »Mythologie des Kalenders mitzutheilen«. Er führt diese Gebräuche nicht, wie vor ihm die (Volks-)Aufklärer, anklagend vor, sondern behandelt sie als kulturhistorisch interessante Denkmäler ihrer Zeit, die – die Aufklärung hatte Wirkung gezeitigt – vor dem drohenden Untergang zu bewahren wären. So »ungereimt und albern« diese Geheimkünste erscheinen müssten, würde »das Lesen derselben dem gebildeten Landwirth unserer Tage eine belustigende Unterhaltung sein, wenn er sieht, was unsere Vorfahren für sonderbare Dinge geglaubt und vorgenommen haben«, schreibt Grässe im Vorwort. Anderthalb Jahrhunderte später, die deutschen Landwirte sind inzwischen alle gebildet und trotzdem fast schon auf der Roten Liste, gilt das sicher umso mehr. Nun also einige Beispiele des Kalenderaberglaubens rund um den Heiligen Abend, wie bei Grässe (S. 181ff.) kommentarlos und gedacht zum Schmunzeln und zur Erbauung:

Am Weihnachtsabend sollen Brautleute Nüsse ins Feuer werfen; verbrennen dieselben ruhig, so bedeutet es eine glückliche Ehe, zerspringen sie aber mit Knistern, so bedeutet es ein vielbewegtes Leben.

Wenn das Licht am Weihnachtsabend auslöscht, so glaubt man, dass einer der Anwesenden dieses Jahr sterben muss.

Man soll am Weihnachtsabend einen großen Klotz Holz in den Ofen werfen und daran mehrere Tage brennen. Stößt man die davon übriggebliebenen Kohlen, so helfen dieselben, als Pulver eingenommen, gegen Zahnschmerzen, legt man sie aber unter das Bett, so wenden sie den Blitz ab.

Was man am Weihnachtsabend gesäet hat, und wäre es auch auf dem Schnee, das verdirbt nicht.

Wenn die Weihnachtsnacht hell ist, so wird die Scheune nach der Ernte des nächsten Jahres finster (d.h. voll) sein, wenn dieselbe aber finster ist, so wird die Scheune hell (d.h. leer) sein.

Man soll in der Weihnachtsnacht nicht spinnen, das bringt Unglück.

Wer in der Weihnachtsnacht vom Wolf spricht, dem fällt derselbe das nächste Jahr in die Herde.

Ein Hund, der in der Christnacht heult, wird das nächste Jahr toll.

Wenn eine ledige Weibsperson in der Christnacht heißes Blei ins Wasser gießt, bekömmt dies die Gestalt wie das Handwerksgerät dessen, den sie heiraten wird.

Wenn eine Dienstmagd wissen will, ob sie länger bei ihrem Herrn im Dienst bleiben oder abziehen werde, soll sie auf den Weihnachtsheiligenabend den Schuh rücklings über den Kopf werfen. Fällt derselbe mit der Spitze nach der Tür zu, so zieht sie ab.

Wer am Weihnachtsabend Geld zählt, dem wird es das ganze Jahr an Geld nicht mangeln.

So oft der Hahn in der Christnacht kräht, so viele Schillinge kostet das nächste Jahr das Viertel Korn.

Wer unter der Frühpredigt des ersten Weihnachtstags geboren ist, kann Geister sehen.

Wer etwas an sich trägt, das mit Zwirn genäht ist, der in der Christnacht gesponnen wird, an dem haftet keine Laus.

Wenn eine Jungfer wissen will, ob sie im nächsten Jahr einen Mann bekommen werde, so soll sie am Weihnachtsabend an das Hühnerhaus klopfen und sagen: Gackert der Hahn, so krieg ich einen Mann, gackert die Henn, so krieg ich kenn (d.h. keinen).

Will eine ledige Dirne wissen, ob ihr Liebster gerade oder krumm sein werde, so soll sie am Weihnachtsabend an einen Stoß Holz treten und rücklings ein Scheit ausziehen; wie nun das Scheit ist, also wird auch der Liebste sein.

Wer am heiligen Weihnachtsabend etwas stiehlt und wird nicht darüber ertappt, der kann das ganze Jahr über sicher stehlen.

Die Probe aufs Exempel sollte man in diesem Fall vielleicht lieber bleiben lassen. Wer Lust hat, alte Kalenderweisheiten zu überprüfen, kann sich ja an folgendem, ebenfalls nach Grässe zitierten Kalenderspruch versuchen:

»Ist am Abend auch die Christnacht klar,

Ohne Wind und Regen nimm eben wahr,

Und hat die Sonne des Morgens ihren Schein,

Dasselbe Jahr wird werden viel Wein.«

Eine klare Christnacht wünscht

Frank Andert

[V&R 12/2010, S. 3-6]