Vierzig Jahre Stadtgalerie Radebeul oder ein wilder Ritt durch die Stadtkultur

Worum es in der Jubiläumsausstellung geht? Es geht um das vierzigjährige Wirken einer kommunalen kulturellen Einrichtung unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen. Es geht um wechselseitige Beziehungen zwischen Kunst und Stadtkultur. Es geht um Haltung, Identifikation, Empathie und Leidenschaft.

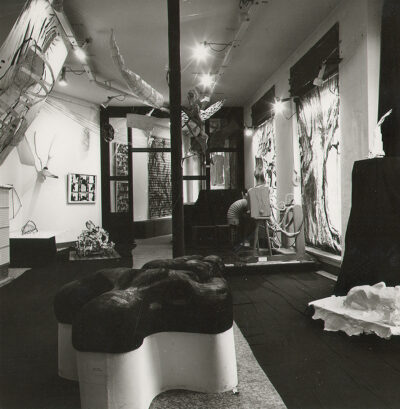

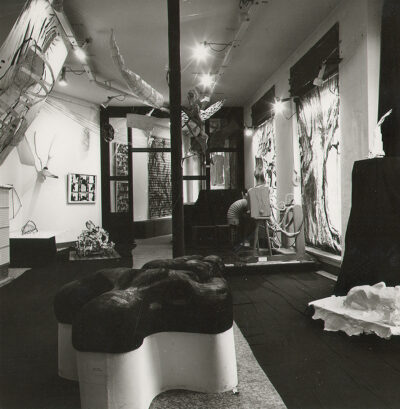

Eingangsbereich »Kleine Galerie Radebeul«, Hauptstraße 20, Foto Michael Lange

Wer sich für die Anfangsgeschichte der Radebeuler Stadtgalerie interessiert, wird fündig im ersten Teil der Galerie-Dokumentation, die 2002 herausgegeben wurde. Darin beschreibt der im Jahr 2019 verstorbene Maler und Grafiker Gunter Herrmann die politischen und pragmatischen Bewegründe, welche zur Eröffnung einer „Ausstellungsgalerie mit Möglichkeiten zum freien Verkauf“ geführt hatten.

Von der ersten konzeptionellen Überlegung im Jahr 1977 bis zur praktischen Umsetzung galt es noch viele Hürden zu überwinden. Diese reichten von der Frage nach dem Sinn eines solchen Vorhabens vor den Toren der Kunst- und Kulturmetropole bis hin zur Befürchtung einiger Künstler, als Radebeuler Heimatmaler abgestempelt zu werden.

Gemeinschaftsausstellung »T(R)aumbildung« 1989, Foto Michael Lange

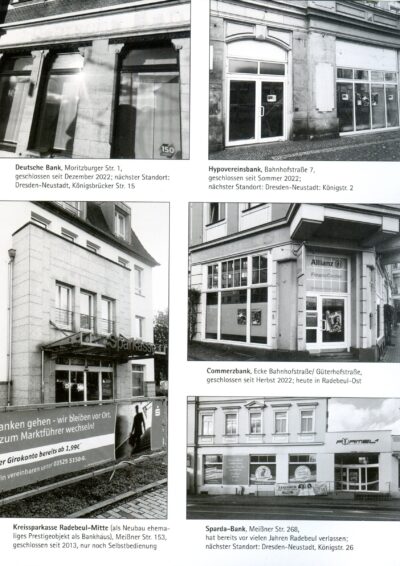

Schließlich bot sich in Radebeul-Ost ein leerstehendes Ladengeschäft auf der belebten Ernst-Thälmann-Straße (heute Hauptstraße) an, welches sich für den Umbau zur Galerie eignete. Die festliche Einweihung der „Kleinen Galerie Radebeul“ fand am 16. Dezember 1982 statt.

An guten Vorsätzen mangelte es der Galerieleitung schon damals nicht. Man wollte die partnerschaftlichen Beziehungen zu den Künstlern pflegen sowie enger mit den Kunsterziehern und den Kulturverantwortlichen der Betriebe zusammenarbeiten. Es sollten Jugendstunden, Galeriegespräche, Atelierbesuche und Verkaufsausstellungen durchgeführt werden. Die Öffnungszeiten wollte man verändern und der Gewinnung des Publikums größte Aufmerksamkeit schenken.

Einladung Gemeinschaftsausstellung »Zwischen-Stationen« 1988, Gestaltung Peter PIT Müller, Repro Karin (Gerhardt) Baum

Zu den Personen, die die Anfänge der Galerie aktiv begleitet haben und sich noch an vieles erinnern können, zählen die Vorsitzende des einstigen Radebeuler Kunstvereins Ingeborg Bielmeier sowie der Maler und Grafiker Gerold Schwenke. Beide waren Mitglieder der Ständigen Kommission Kultur der Stadtverordnetenversammlung. Später dann auch des Galeriebeirates der „Kleinen Galerie“ in Radebeul-Ost.

Zahlreiche Künstler aus den Anfangszeiten der Galerie sind längst verstorben. Seitdem hat ein mehrfacher Generationswechsel sowohl bei den Künstlern, Besuchern, Politikern als auch bei den Galerie-Mitarbeitern stattgefunden. Dominiert wurde die Kunstszene jener Zeit durch Gunter Herrmann, Heinz Drache, Walter Howard, Günter Schmitz, Horst Hille, Dieter Beirich, Gerold Schwenke, Johannes Thaut, Lieselotte Finke-Poser, Ute und Werner Wittig sowie Bärbel und Wolf-Eike Kuntsche. Gussy Hippold lebte sehr zurückgezogen im Haus Sorgenfrei. Claus Weidensdorfer und Fred Walther hatten ihre Ateliers in Dresden. Jüngere Künstler wie Peter PIT Müller, Gabriele und Detlef Reinemer kamen ab Mitte der 1980er Jahre hinzu.

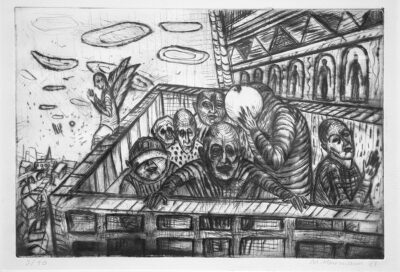

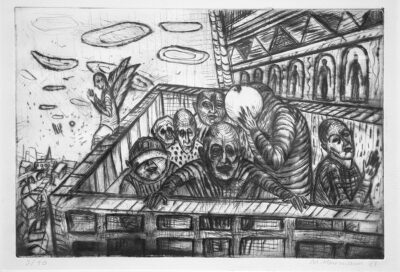

Mandy Herrmann, Kaltnadelradierung »Nichts hören, nichts sehen«, 1988, Repro Karin (Gerhardt) Baum

An der Auftaktausstellung „Das alte und das neue Radebeul“ im Jahr 1982 zur Galerieeröffnung hatten sich elf Künstler beteiligt. Bis heute gehören neben den Personalausstellungen die thematischen Gemeinschaftsausstellungen zum Programm der Galerie. So sperrige Themenvorgaben wie “Sonderausstellung anläßlich des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes“ wurden später nicht mehr abverlangt. Bereits ab 1986 setzte eine administrative Lockerung ein. Mit der Dokumentation „Neues Leben in alten Mauern“ begann die Hinwendung zu Themen von städtischer Relevanz, was sich bis heute fortsetzt. Die Stadtgalerie entwickelte sich zu einem inspirierenden und kommunikativen Ort.

Angeregt durch Peter PIT Müller, startete 1987 unter dem Motto „Ma(h)lzeit“ das erste Gemeinschaftsprojekt junger Künstler, welches von Mal-, Musik- und Performanceaktionen begleitet wurde. Allerdings schlossen Duldung und Misstrauen einander nicht aus. Politischen Zündstoff bot im gleichen Jahr auch die Ausstellung „Ketzer, Narr und Ruferin“ mit dem Grafiker Karl-Georg Hirsch und dem Bildhauer Detlef Reinemer. Der Titel spielte auf die DDR-Endzeitstimmung an. Die Jahre 1989/1990 waren dann geprägt durch den gesellschaftlichen Umbruch, womit sich die Gemeinschaftsausstellungen „T(R)aumbildung“ und „Enekung“ auseinandersetzten.

Ausstellungsplakat Claus Weidensdorfer »Zeichnungen«, Kleine Galerie Radebeul, 1991, Repro Karin (Gerhardt) Baum

Die 1992 begonnene Ausstellungsreihe „Statt-An-Sichten“ fand ihre Fortsetzung in den themenorientierten Sommerprojekten. Ebenfalls 1992 wurde mit dem systematischen Aufbau der Städtischen Kunstsammlung begonnen, deren 30-jähriges Bestehen soeben eine Würdigung erfuhr.

Nachhaltige Bedeutung sollte im Jahr 1990 auch die Dokumentationsausstellung „Altkötzschenbroda im Abriß?“ erlangen. Erstmals wurden der desolate Zustand von Altkötzschenbroda und auch die beabsichtigte Sanierung öffentlich thematisiert. Dass die Galeristinnen durch diese Ausstellung auf den heutigen Galeriestandort, den Dreiseithof Altkötzschenbroda 21, aufmerksam geworden waren, mag ein glücklicher Nebeneffekt gewesen sein.

Bildhauer Detlef Reinemer beim Aufbau seiner Ausstellung »Sex zu Null«, 2004, Foto Thomas Adler

Mitte April 1990, quasi in letzter Minute, setzte die Stadträtin für Kultur ihre Unterschrift unter ein sehr wichtiges Dokument. Dabei handelte es sich um den Antrag auf Rechtsträgerwechsel für das volkseigene Grundstück Altkötzschenbroda 21, zum Zwecke der künftigen Nutzung als städtische Galerie. Die Zustimmung hierzu wurde durch den damaligen Bürgermeister und die Stadtverordneten erteilt. Das war knapp! Nach den Kommunalwahlen am 7. Mai 1990 erfolgte die Ablösung des amtierenden Bürgermeisters. Etwas später wurden dann auch alle Stadträte (heute Amtsleiter) von ihren Funktionen entbunden.

Doch ein Rechtsträgerwechsel macht noch keine Galerie. Für die Mieter galt es anderen Wohnraum zu beschaffen. Und zum Bauen brauchte man Geld. So verwundert es kaum, dass zunächst das Auszugshaus fertiggestellt wurde und 1993 als das erste sanierte Gebäude von Altkötzschenbroda an seine künftigen Nutzer übergeben werden konnte.

Performance theater anasages zum Künstlerfest, Motto »RAD, RAD, RADebeul«, 2013, Foto Thomas Kube

Unabhängig davon, lief der Galeriebetrieb in Radebeul-Ost bis zur plötzlichen Kündigung des Mietvertrages weiter. Ab Juli 1995 folgten zwei Jahre im Exil. Doch das ist ein anderes Kapitel, welches es noch aufzuarbeiten gilt.

Die zu Beginn der 1990er Jahre ausbleibenden Besucher führten schließlich aus Sorge um den Erhalt der Einrichtung zur Erweiterung des Aufgabenspektrums. In vorausschauender Selbstverpflichtung kam es zur Übernahme anderweitiger kommunaler Aufgaben. So führte die Leiterin der Galerie auch gleichzeitig die Abteilung für Kultur und Tourismus.

Der erste Tourismusflyer, das erste Stadtvideo, das erste Herbst- und Weinfest, die ersten Karl-May-Festtage… Dem Jubiläum von Karl May folgten die Jubiläen von Bilz, Schuch und Ziller. Eine Festwoche wurde 1995 zu „350 Jahre Waffenstillstandsvertrag zwischen Schweden und Sachsen“ und 2010 ein ganzes Festjahr zum 75. Stadtgeburtstag organisiert. Auch als sich 1990 die Ortsgruppe des Kulturbundes auflöste und die Puppentheatersammlung 2003 nach Dresden zog, standen die Fragen im Raum: Wer organisiert den Radebeuler Grafikmarkt? Wer organisiert die Radebeuler Kasperiade?

Die zahlreichen externen Ausstellungsorte und die gewollt vielfältige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern vollständig aufzuzählen, das ist in diesem Beitrag unmöglich. Erwähnt seien lediglich zwei beispielgebende Veranstaltungsreihen wie die „Radebeuler Kulturbörse“ (1997-2006) oder die „Radebeuler Begegnungen“ (ab 2001). Nach dem Projekt war immer auch vor dem Projekt. Genügend Zeit, um all das Stattgefundene zu reflektieren und in einen größeren Kontext einzuordnen, gab es eigentlich nie.

Eröffnung Gemeinschaftsausstellung »Die andere Seite«, 2017, Foto Sylvia Preißler

Doch zurück zur Stadtgalerie. Als diese schließlich am 25. September 1997 in ihr neues Domizil einziehen konnte, war die Freude groß. Zur Eröffnung erschien auch sehr viel Prominenz. Sogar der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Prof. Hans-Joachim Meyer war der Einladung gefolgt. Zwischenzeitlich hatten sich zur großen ortsansässigen Künstlerschar viele neue junge Akteure hinzugesellt. Bereits an der Auftaktausstellung „Radebeuler Künstler heute“ wirkten 37 Künstler mit.

Die Arbeit in der Galerie war ebenfalls umfangreicher und anspruchsvoller geworden. Neue Kooperationen wurden erprobt. Die Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Dresden war im Jahr 2018 ein vielversprechender Ansatz. Unter dem Motto „Sprösslinge mit Spass“ zeigten die Schüler der Kerbach-Klasse auf wunderbare Weise, dass sich künstlerische Qualität, inhaltlicher Tiefgang und Humor nicht ausschließen müssen. Auch der Blick auf die Künstler der anderen (Elb)Seite, die Zusammenarbeit mit Galerien und Museen sowie der Grafikmarkt, die Künstlerfeste, die neue Veranstaltungsreihe „Kunst geht in Gärten“ (ab 2020) boten und bieten Möglichkeiten der Präsenz und Kommunikation. Zahlreiche Fotoserien, die in der Jubiläumsausstellung zu sehen sind, vermitteln einen sehenswerten Eindruck von Vielfalt und Potenzial der Radebeuler LebensART.

Dass mit der Jubiläumsausstellung „Reflexionen zwischen gestern, heute und morgen“ ein traditionelles Ritual seine Fortsetzung findet, ist sehr erfreulich. Denn seit Eröffnung der Stadtgalerie im Jahr 1982, wurden zum 5.,10.,20.,25. und zum 30. Geburtstag immer wieder Zwischenbilanzen gezogen. Sei es in Form von Ausstellungen und / oder Festveranstaltungen. Und auch zum 40. Geburtstag gehörte wieder das Ritual im Ritual dazu: Die Übergabe vom „Ziegelstein des Anstoßes“, welcher an den versprochenen und dringend benötigten Galerieerweiterungsbau erinnert.

In ihrer Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung meinte die Kulturjournalistin Dr. Ingrid Koch „Kunst ist kein Anhängsel, das man mal haben kann und mal nicht.“ Würde die Kunst im Alltag fehlen, würde den Menschen eine wichtige Dimension verloren gehen. Vor allem das Wirken der Galerie in die Breite sei ein unverzichtbares Element einer demokratischen Gesellschaft.

Besucher in der aktuellen Jubiläumsausstellung »Reflexionen zwischen gestern, heute und morgen«, 2023, Foto Karin (Gerhardt) Baum

Eine nostalgische Nabelschau sollte diese Jubiläumsausstellung jedoch keinesfalls werden. Sie gleicht wohl eher einem wilden Ritt durch die Radebeuler Stadtkultur. Benannt werden Projekte, an denen das Team der Galerie mehr oder weniger konzeptionell, gestalterisch und organisatorisch beteiligt war. Gezeigt werden Plakate, Einladungen, Faltblätter, Logos und Gestaltungselemente, welche die Handschrift von Radebeuler und Dresdner Künstlern tragen.

Bewusst sind in dieser Ausstellung aus dem Bestand der Städtischen Kunstsammlung nur einige wenige themenorientierte Kunstwerke zu sehen, darunter Arbeiten von Gunter Herrmann, Mandy Herrmann, Claus Weidensdorfer, Ingo Kuczera, Horst Hille, Stefan Voigt, Christian Manss, Ute und Werner Wittig. Thematisiert wird u.a. der homogene Zustand des Dorfangers von Altkötzschenbroda Ende der 1950er Jahre, die Zerstörung natürlicher Landschaften, das Warten zwischen Ankommenden und Abreisenden auf Bahnhöfen, das beklemmende Eingezwängtsein hinter hohen Mauern sowie die Brüchigkeit von Karriereleitern.

Eine kommunale Galerie ist ein höchst komplexes Gebilde. Sie lebt von dem, was die Künstler schaffen, sie lebt vom Engagement und Organisationstalent leidenschaftlicher Galeristen, sie lebt von den vielen zumeist unsichtbaren Helfern im kulturellen Ehrenamt und sie lebt vom aufgeschlossenen Publikum, das hin und wieder auch schwerverdauliche Kost erträgt. Kunst entsteht durch Reibung und Widerspruch. Die Zusammenarbeit mit Künstlern ist kein Verwaltungsakt. Obwohl sich die Auffassungen, was Kunst bewirken soll, gewandelt haben, hat die Stadt Radebeul die Existenz der Galerie als kommunale Einrichtung zu keiner Zeit in Frage gestellt.

Auch dem Radebeuler Kunstverein (von 1996 bis 2018) und dem Förderkreis der Stadtgalerie (ab 1999) sei für die vielfältige und zuverlässige Unterstützung noch einmal ausdrücklich gedankt.

Alle, die zum Fortbestand dieses, für jedermann kostenfrei zugängigen Kunstortes, auch künftig beitragen möchten, sind herzlich zur aktiven Mitwirkung eingeladen. Man darf optimistisch gespannt sein, auf das, was noch kommt… Soll es doch nicht nur theoretisch heißen „Galerie offen, Eintritt frei“.

Karin (Gerhardt) Baum

Die zweiteilige Galeriedokumentation ist in der Stadtgalerie erhältlich.

Die Ausstellung ist bis 5. Februar 2023, jeweils DI, MI, DO 14 bis 18 Uhr sowie SO 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Sonderveranstaltungen im Rahmen der Ausstellung:

Sonntag, 5. Februar 2023 um 16 Uhr Doppel-Kuratorenführung mit Alexander Lange und Karin Baum

Montag, 6. Februar 2023 um 18 Uhr Finissage

sowie variable Einzel- und Gruppenführungen

(Anmeldungen unter 0351-8311-625, -626, 0160-1038663)