Foto: D. Lohse

Etwa zwei Dutzend davon findet man in unserer Stadt und sie führen kein Nischendasein! Man muss nur etwas genauer hinschauen, sagen wir, man findet sie auf den zweiten Blick.

Foto: D. Lohse

Vor allem die Baumeisterfamilie Ziller und auch die Großes haben hin und wieder bei ihren zwischen 1850 und 1900 errichteten Häusern derartige Nischen in die Fassaden integriert. Ganz grob betrachtet ist eine Nische eine konkave Form in eine Außenwand. In dieser Zeitspanne traten sie häufig auf, doch es gibt auch Ausnahmen, wo Nischen stilistisch anderen Zeiten angehören. So finden wir zwei große, jeweils mit Sandsteinbänken besetzte Nischen am Sockelgeschoss

Foto: D. Lohse

des Belvederes bei Schloss Wackerbarths Ruhe, in der Form 1779 entstanden. Es sind die ältesten Nischen, die ich in Radebeul finden konnte. Nischen sind Gestaltungselemente, die die Fensterordnung bereichern oder eine Wand gliedern, d.h., sie sitzen dort, wo ohne die Nische vermutlich eine gestalterische Lücke entstanden wäre. Die hier betrachteten Nischen sind halbrunde oder auch flache Vertiefungen in einer Außenwand, die einen halbrunden oberen Abschluss haben. Eine Sonderform dieser Spezies ist eine kreisförmige, also fast halbkuglige Nische, wie wir sie in der Zillerstraße 4 mit einem „behüteten Frauenkopf“ vorfinden.

Foto: D. Lohse

Hier nun erstmal ein Zitat aus einem älteren „Handbuch für die Denkmalpflege“ von 1911:

„Nische, vom französischen niche, italienisch nichia von nichio = Muschel, eine halbrunde Vertiefung in einer Mauer“.

So eine Nische ist wie eine kleine Bühne auf der sich eine Figur oder Plastik präsentieren kann – eine Nische verlangt geradezu nach einem Schmuckelement, einem Star, um bei dem Begriff Bühne zu bleiben. Solche Ausschmückungen der Nischen fanden

Foto: D. Lohse

üblicherweise in der Entstehungszeit des Hauses, eines Landhauses oder einer Villa statt, dann sind sie ein authentischer Schmuck. Es mag auch vorgekommen sein, dass ein paar der Nischen nicht gefüllt wurden, weil der Hausbau so viel Geld verschlungen hatte und man an dem Punkt sparen musste. Oder eine Figur wurde in der Folgezeit gestohlen oder verbracht. Wenn man heute eine leere Nische wieder schmücken möchte, ist die Bandbreite der

Foto: D. Lohse

Möglichkeiten größer, von, dem ursprünglichen Stil des Hauses möglichst nahekommend, über, was der Baumarkt („Gipsgärten“) gerade bietet, bis zu kontrapunktisch, also selbst gebastelt, was dann manchmal auch eine heitere Note hat.

Mit der Betrachtung von Nischen möchte ich mich insofern abgrenzen, daß ich auf keine Blindfenster, das sind von Anfang an aus gestalterischen Gründen zugemauerte Fenster (was auch in der 2. Hälfte des 19. Jh. vorkam) und auch keine ehemaligen, aber später zugesetzten Fenster, eingehen möchte, weil hier die halbrunde Vertiefung fehlt. Ausnahmen bilden die Nischen der baugleichen Zillerhäuser

Foto: D. Lohse

Schweizerstraße 15, 17 u. 19 und der Zillerhäuser Eduard-Bilz-Str. 17, 20 und 24 mit glattem Abschluss der Rückwand. An den Stellen dieser flacheren Nischen hatte es auch früher keine Fenster gegeben. Alle drei Nischen sind jetzt mit unterschiedlichen Figuren bestückt. Herr Adam, Eigentümer der Schweizerstraße 17, erklärte mir, das seine Nische beim Erwerb des Hauses leer war und er in den frühen 60er Jahren bei der Dresdner Firma Drescher (Marmor, Kunststein und Terrazzo) eine größenmäßig passende, musizierende Kunststeinfigur erworben hatte.

Foto: D. Lohse

Unsere Nischen finden wir sowohl in der EG-Zone, als auch im OG der betrachteten Häuser. Manchmal bilden sie mit benachbarten Fenstern eine Dreiergruppe, wie z.B. im Gradsteg 41. Sie können ein Gewände ähnlich wie bei Fenstern oder nur eine Putzkante haben. Die runde Bodenfläche der Nische hat oft eine auskragende Rundung, die auf einer Konsole ruht. Beide Radien der Bodenfläche vor und hinter der Wandflucht bilden in dem Falle einen Kreis. Manchmal sind Nischen in der Fassadenfarbe gestrichen oder sie wurden farblich kontrastierend zur Fassade behandelt, wenn eine besondere Hervorhebung der Nische beabsichtigt war oder ist.

Foto: D. Lohse

Nischenfiguren oder -plastiken können aus Sandstein oder aus einer steinähnlichen Masse (z.B. von der Firma March u. Söhne, Charlottenburg) bzw. aus Kunststein oder Keramik bestehen.

Die Figuren, zumeist Damen, wollen Charaktere darstellen, bzw. Haltungen rüberbringen: die Schöne, die Frömmelnde, die Kesse oder an eine antike Tugend erinnern, auch eine Figur darstellend, die man aus der Bibel kennen sollte, oder manchmal auch etwas Erotik aufkommen lassen.

Foto: D. Lohse

Bei meinen Fototerminen traf ich Hausbesitzer, die durchaus stolz auf ihre Nische mit Originalfüllung sind und mir gestatteten, näher zu treten, wie in der Wettinstraße 9 und der Weinbergstraße 26 geschehen. Die Nische in der Wettinstraße ziert eine etwa lebensgroße Dame, die vor nicht allzu langer Zeit von der bekannten Dresdner Bildhauerfamilie Hempel restauriert worden ist, so erzählte es mir der Eigentümer Herr Müller. Die prächtige Vase von der

Foto: D. Lohse

Weinbergstraße 26, auch ein Originalstück, wird in der Wirkung dadurch gesteigert, dass das Halbrund in einem Rotton (die Farbe ist hier etwas brüchig geworden, was aber authentisch wirkt) gestrichen ist. Diesen roten Nischenfond finden wir auch bei anderen Radebeuler Nischen, z.B. bei den Zillerhäusern Bennostraße 23 und Zillerstraße 2. Die letztere Adresse ist eigenartigerweise kein ausgewiesenes Kulturdenkmal, dennoch hatte der Eigentümer den Anspruch, die leere Nische mit „etwas Lebendigem“ zu füllen.

Foto: D. Lohse

Die Konfektionsware aus aktuellem Handel trifft es gestalterisch gut, die Figur hätte vielleicht ein klein wenig größer in Bezug auf die vorhandene Nische sein können. Vorübergehende hörte ich sagen, dieses in Etappen sanierte Haus wird immer schöner – gut so! Auf der Eduard-Bilz-Straße 24 hatte eine Lehrerin und Künstlerin die Idee, hier eine selbstgefertigte, stark abstrahierte Sandsteinfigur, man könnte sich einen Engel vorstellen, in die Nische zu stellen. Ich erinnere mich, dass eine der zwei Nischen am Haus Borstraße 14 vor etwa 15 Jahren mit einer von Frau Hoferick geschaffenen, modernen Keramikfigur (für die Nische bißchen zu klein) geschmückt war, ein lustiges Bild. Hier war der Hintergrund, dass die Figur zugleich Werbung für das damals darunter befindliche Keramikstudio war. Ein Verkauf des Hauses über Makler änderte die Verhältnisse, so dass die Nische heute wieder leer steht, schade. Nett geschmückt fand ich auch die Nische am Haus Pestalozzistraße 39, die in Ermangelung einer originalen Figur mit einem Stück Natur, einem Uhu, wohl aus Keramik, gefüllt wurde. Bei dem zum Krankenhausgelände gehörenden Gebäude (Umbau von 1912) Borstraße 28 dient die leere Nische, die wie der Altan vom Vorgängerbau um 1880 stammt, einem eher praktischen Zweck – darin steht ein voller Aschenbecher, merke: hier ist die Raucherinsel. Eine leere Nische der Villa Columbia an der Mohrenstraße zeigt deutlich das oben erwähnte Muschelmotiv. Die beiden kleinen Nischen an der Moritzburger Straße 19 waren bis etwa 2000 mit zwei Originalfiguren besetzt. Über Nacht wurden sie von dreisten Dieben aus der Höhe des OG gestohlen. Der Diebstahl konnte bisher nicht aufgeklärt werden, so dass die Nischen nach wie vor leer stehen. Bei aller Freude über die bewohnten und unbewohnten Nischen sollte man auch einem technischen Nebeneffekt Beachtung schenken. Hier muss nicht immer, kann aber häufig eine kleine Kältebrücke entstehen, wenn die gerundete Wand weniger Mauerwerksdicke hat als die sonstige Außenwand. Rein rechnerisch dürfte der Wärmeverlust aber eher vernachlässigbar gering sein.

Die aufgeführten Häuser mit Nischen sind zum überwiegenden Teil Kulturdenkmale, somit ist der Erhalt der Nischen sowie der originalen Plastiken gesichert. Bei Veräußerung einer der Immobilien muss die Figur beim Haus verbleiben. Anders könnten nur später hinzugefügte Figuren behandelt werden.

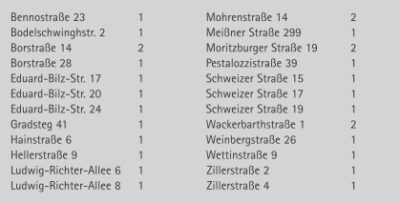

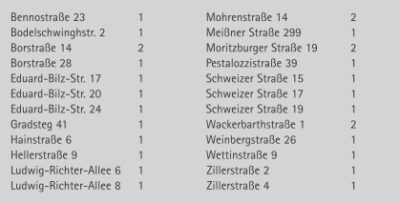

Hier sind noch die Häuser mit Nischen zusammengefasst, die Zahl dahinter gibt an wie viele Nischen unter der Adresse zu finden sind. Die Zusammenstellung könnte nicht 100% des Radebeuler Bestandes wiedergeben, aber mindestens 90% dürften es sein:

Zum Schluss muss ich unumwunden zugeben, dass ich in einem zurückliegenden Lebensabschnitt das Wort Nische mit „ie“ geschrieben habe, so wie man’s spricht eben. Setzen „4“ würde mein Deutschlehrer gesagt haben, aber ich habe mich ja gebessert.

Dietrich Lohse