-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.636 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.888 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.701 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 17.176 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 16.169 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 16.122 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.299 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 15.197 Aufrufe

- Laudationes - 14.973 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.816 Aufrufe

Mit Bernhard Theilmann poetisch durch das Jahr

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:10

Radebeuler Miniaturen

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:09

Bon Bon Bong

Meine Mutter, nein das glaubst du nicht!

Lachenden Auges halb und halb grollend rufts Ulrike schon in der Tür. Sie hat jetzt immer viel zu erzählen, wenn sie heimkommt.

Sie war also einkaufen, meine Mutter, erzählt Ulrike. Sie hatte ihr aufgetragen, besser auf die Rechnungen zu achten, nachdem sie Unregelmäßigkeiten im Geldtäschel der alten Dame bemerkt hatte. Du weißt doch, was du im Korb hast, hat sie der Mutter gesagt, da kannste im Kopf überschlagen, wie hoch der Gesamtpreis irgendwie sein wird.

Und was macht Mutter?!

Sie läßt sich an der Kasse den Bon geben und beginnt ihn zu studieren, während die Schlange hinter ihr wächst und die Kassiererin schon hektische Flecke bekommt. Sie kommt auch ganz gut durch die Artikel und Summen, vergleicht die im Kopf überschlagene Summe mit dem ausgewiesenen Gesamtpreis – die alten Leute können noch im Kopf rechnen, die haben das noch gelernt! Aber dann – die untere Hälfte des Bons ist angefüllt mit endlosen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, deren Studium selbst zu Hause im sicheren Sessel schlicht unmöglich ist: hier: hör mal: LyJ48Rhn8ADxxdotq007… das ist erst ein Drittel einer von fünf Zeilen. Mutter liest und staunt und fragt dann die Kassiererin, was das zu bedeuten habe. Ihre Tochter, sagt sie, bestehe darauf, daß sie die Rechnung überprüfe, und das könne sie nicht, wenn sie nicht wisse, was sich hinter den mystischen Zeichen verberge.

Das kann ich ihnen auch nicht sagen, sagt die Kassiererin roten Kopfes, aber so höflich sie noch kann, das hänge wohl irgendwie mit EDV und Steuer zusammen. Das muß sie nicht interessieren.

Aber warum drucken sies dann auf meinen Zettel?

Das ist jetzt so, ist die Antwort, und es wäre schön, wenn sie nun endlich die Kasse frei machen könne, es warten nämlich noch mehr Leute.

Folgsam räumt Mutter ihren Kram zusammen und verschwindet. Erst zu Hause bemerkt sie, daß sie in der Aufregung vergessen hat, zu bezahlen – denn natürlich hat sie die Rechnung vor der Zahlung überprüfen wollen…

Ich bin dann noch mal hin, sagt Ulrike, und hab die Summe beglichen, zum Glück hatte Mutter ja den Zettel noch, da war er wenigstens einmal zu etwas nutze.

Wir haben den Rest des Abends mit zwei Flaschen Rotwein verbracht und mit der Frage, wie uns die Information 641EE612BrNxxDFYckw 22 … beim Leben hilft und wie viele Bäume das Finanzamt sparen könnte, wenn auf dem Zettel nur das Erforderliche stünde, nämlich, was wofür zu bezahlen ist – zumal die allermeisten dieser Ausdrucke ungelesen im Papierkorb unter der Kasse verschwinden…

Thomas Gerlach

Eine Glosse?

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:07

Nichts bleibt

Es ist eine Binsenweisheit. Wir alle wissen das. Trotzdem bin ich immer wieder völlig überrascht, ja regelrecht schockiert, wenn das Unvermeidliche eintritt. Klar war die Schlappe der CDU zur Bundestagswahl eine mit Ansage. Auch vom befürchteten Linksruck und den überall drohenden „Roten Socken“ war nach dem Wahlgang kaum noch was zu hören. Und trotz der Unkenrufe werden wohl die „Durchgefallenen“ das Desaster überleben. Mancher muss vielleicht wieder zurück in die Produktion, wie man früher zu sagen pflegte… Aber, die Gefahr ist heutzutage klein. Und wo gibt es denn im Osten noch Produktion? Die Plätze sind rar.

Einige sind natürlich auch nach „Oben“ gefallen. Manche davon hatten es bitter nötig. Ein Bundestagsmandat ist allemal besser als Arbeitslosigkeit, auch wenn dafür der angeblich drohende „links-grüne Mainstream“ im Land herhalten musste.

Das blöde an der heutigen Zeit ist, dass man selbst nachdenken muss, was hinten oder vorn, was falsch oder richtig ist. Meine Frau Mutter hatte da offensichtlich Zweifel an meinen diesbezüglichen Fähigkeiten und verkündete mir deshalb immer ihre Weisheiten. Und wenn ich dann maulte, erwiderte sie nachsichtig oder auch schon einmal gereizt: „Junge, ich meine es doch nur gut mit dir!“.

Mal vom Coronawahnsinn abgesehen, gibt es gegenwärtig nicht nur im Bundestag einen großen Verschiebebahnhof. Ich habe gar den Eindruck, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Da hatte sich „Deutschlands Mutti“ vor Jahren gegen eine weitere Senkung der Emissionsgrenzwerte in Europa ausgesprochen und wie dankt es ihr die deutsche Autoindustrie? Etwa mit der Schließung des Opel-Werkes in Eisenach bis Jahresende?!

Der Tourismus im Elbtalland erholt sich trotz steigender Inzidenzzahlen gerade auch wieder. Mit dem Meißner Weinfest am ersten Wochenende im Oktober versuchten die dortigen Veranstalter gewissermaßen einen Spagat zwischen Pandemie und Normalität. Wenngleich es in der Burgstraße mitunter schon recht eng zuging, hatte man Winzerbuden als auch Kulturangebote klug auf 15 Standorte verteilt und dabei den historischen Markt ausgespart. So gelang es mir bei meinem Besuch, größeren Menschenansammlungen geschickt ausweichen zu können. Meine Mutter hätte ihre wahre Freude daran gehabt. Auf abgegrenzte Bereiche und Einlasskontrollen hatte man gleich ganz verzichtet und stattdessen auch Veranstaltungsbereichen auf der rechten Elbseite der Stadt eingerichtet. „Verhungern“ und „verdursten“ musste in Meißen niemand, sorgte doch auch ein zusätzlich eingerichteter Busverkehr für den reibungslosen Austausch zwischen den weiter auseinanderliegenden Stationen. Die Atmosphäre war gelassen bis heiter.

Auch in Radebeul, wo traditionell zeitgleich das Weinfest durchgeführt wurde, setzte man ebenso auf die Insellösung. Einschränkungen waren auch hier nicht zu vermeiden. Die Einzäunungen aber wirkten befremdend. Vor ihnen sah ich lange Besucherschlangen, Menschen, die auf Einlass warteten. Die bildeten sich ebenfalls vor den wenigen Versorgungsständen in und außerhalb der „Reservaten“. Es war wohl das erste Mal, dass ich reichlich frustriert von einem Weinfest durstig und hungrig nach Haus ging. Wie ich hier die „drei Tage voller Genuss, Spaß und Unbeschwertheit“ hätte genießen können, wie Radebeuls Oberbürgermeister im Programmheft versprach, will mir nicht in den Kopf. Nun muss ich zugeben, dass in Pandemiezeiten eben nicht alles möglich ist. Warum allerdings nicht eine weitere Entzerrung der Veranstaltung versucht wurde, ist sicher nicht nur mir schleierhaft. Auch das Kulturangebot war eher mager. Vom Wandertheater auf dem Fest konnte nun wahrlich keine Rede sein. Selbst auf die sonst so phantasiereiche Ausgestaltung wurde verzichtet. Klar, die Finanzen waren knapp. Fehlten doch die Stand- und Eintrittsgelder.

Einzig im Skulpturengarten des Richard von Gigantikow auf den Elbwiesen konnte ich eine entspannte Atmosphäre genießen, aber auch nur, weil ich mir am nächsten Tag meinen Wein gleich von zu Hause mitgebracht hatte. Laut Veranstalter war das Mitführen von alkoholischen Getränken und „splitterndem […] Material“ zwar verboten. Kontrolliert hat das aber keiner. Zumindest in einem Punkt hatte ich mich an die „Hygiene- und Sicherheitshinweise“ gehalten und den Rebensaft in eine Plasteflasche umgefüllt. Nur die Winzer hatten das vergessen.

Viele Gäste waren jedenfalls stinksauer und haben das Fest vorzeitig verlassen. Schließlich gab es ja an diesem Wochenende an Festen keinen Mangel. Eine Besucherin brachte auf Facebook dann auch ihre Kritik auf den Punkt: „Das Konzept war völlig für die Katz!“.

Nächstes Jahr werde ich wohl gleich zum Weinfest nach Meißen ziehen, meint

Euer Motzi

Die schönste und wohl auch größte Sgraffitoarbeit von Hermann Glöckner in Radebeul (1. Teil)

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:07

1. Teil Entstehung und Verfall des Wandbildes

Älteren Vorschaulesern dürfte es bekannt sein, dass ich bereits ein paar Mal über Glöckners handwerklich-künstlerische Sgraffitoarbeiten in Radebeul und Umgebung etwas geschrieben habe (sh. V&R 05/92, 06/12, 02/15 u.12/18). Die Kratzputztechnik, wie man Sgraffito noch bezeichnen kann, ist eine uralte künstlerische Technik, die in der Renaissance ihren Höhepunkt hatte und u.a. von Glöckner wieder angewendet wurde. Ich schätze auch die künstlerische Hauptarbeit von Hermann Glöckner – die Grafik, Faltungen und Montagen und seine Tafelwerke – durchaus, aber seine Sgraffitos als Ladenwerbung und Fassadenschmuck, seltener auch in Innenräumen, liegen mir besonders am Herzen. Zumal, wenn man die Umstände kennt, unter welchen er sich diesen eher handwerklichen Arbeiten zuwendete, nein, zuwenden musste, weil er sonst vielleicht verhungert wäre. Es gibt Auskünfte, dass er sich solche Auftragsarbeiten bezahlen ließ, aber Teile der Summe gelegentlich auch mit Naturalien abgelten ließ, wenn es sich in der Nachkriegszeit z.B. um eine Werbeschrift für einen Gärtner, Bäcker oder Fleischer handelte.

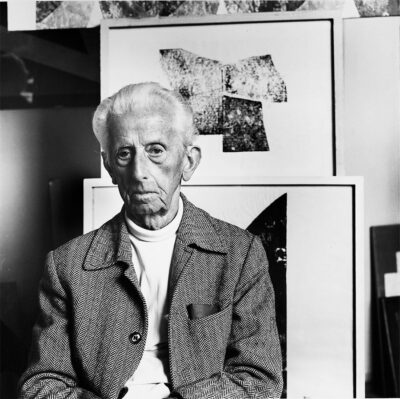

Aber ich möchte an dieser Stelle zunächst mal eine Kurzbiografie von Glöckner einfügen:

Am 21. Januar 1889 wurde Hermann Glöckner als Sohn des Schlossers Albert Glöckner und seiner Frau Luise Agnes Glöckner in Dresden Cotta geboren. Nach der Volksschule besuchte er ab 1903 die Gewerbeschule in Leipzig und begann 1904 eine Lehre als Musterzeichner. Nebenbei war er in der Abendklasse der Kunstgewerbeschule eingeschrieben. 1907 schloß er die Lehre ab und arbeitete als Musterzeichner. Seine Einberufung zum Militär erfolgte 1915. 1921 heiratete er Frieda Paetz. Ab 1923 besuchte er die Kunstakademie in Dresden, musste aber bereits 1924 aus finanziellen Gründen die Akademie wieder verlassen – Glöckner hatte also kein abgeschlossenes Studium. 1927 bezogen Glöckners in Dresden eine Wohnung mit Atelier. Er war als Künstler eher ein Einzelgänger und widmete sich zunächst der gegenständlichen Malerei. Aus dieser Zeit gibt es z.B. eine Darstellung der Boxdorfer Windmühle. Etwa ab 1932 finden wir in seinen Bildern eine Reduzierung der natürlichen Formen und eine Hinwendung zu geometrischen Formen. Diese Art wurde nach 1933 nicht anerkannt, es gab keine Ausstellungsbeteiligung und wenig Verkäufe. Ab Mitte der 30er Jahre wendete er sich so den Sgraffitoarbeiten zu. 1945 wurden die Glöckners ausgebombt und zogen später ins Künstlerhaus. Auf der „Allgemeinen deutschen Kunstausstellung“ 1946 war Glöckner mit zwei Arbeiten vertreten, jedoch ab 1952 bereits wieder wegen Formalismus ausgegrenzt. Nun wendete er sich verstärkt den baugebundenen Arbeiten, also den Sgraffitos, häufig auch in Radebeul zu. Etwa ab 1980 erfuhr er in der DDR allmählich Anerkennung als Künstler. 1984 stellte Glöckner seine große Stahlfaltung vor der Mensa der TU Dresden auf und bekam im gleichen Jahr den Nationalpreis III. Klasse. Er starb am 10. Mai 1987 in BerlinWest und ist auf dem Friedhof in Loschwitz begraben worden. Anlässlich seines 100. Geburtstages fand eine große Ausstellung seines künstlerischen Schaffens in Dresden und danach in Halle/ Saale statt.

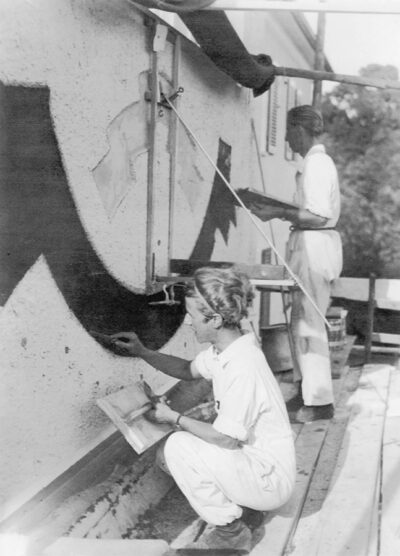

Aus der Biografie geht hervor, dass es für Hermann Glöckner lebenswichtig war, sich neben seiner Kunst, die in zwei politischen Systemen zeitweilig nicht anerkannt war, mit den Sgraffitos ein „zweites Standbein“ zu schaffen, üppig war sein Leben aber nie! An der handwerklichen Kunst war seine Frau beteiligt, sie suchte neue Aufträge und arbeitete oft mit auf dem Gerüst. Eine der frühesten derartigen Arbeiten war 1933 eine Firmenwerbung nahe des Bahnhofs Radebeul Ost für die Chemische Fabrik Madaus in der Gartenstraße. Familie Madaus war der neuen Kunst gegenüber aufgeschlossen, was heute noch an den beiden puttenartigen Ebe-Figuren vorm Haupteingang ersichtlich ist. 1945 wurden die beiden chemischen Betriebe von Heyden und Madaus enteignet und firmierten dann unter VEB Arzneimittelwerk Dresden. 1955 erging an Glöckner der Auftrag, über dem Eingang des AWD-Klubhauses Turnerweg 1 (früher Gasthof „Goldene Krone“) ein dekoratives Bildfeld in Sgraffitotechnik herzustellen – die Familie Madaus in Köln hatte damit nichts mehr zu tun. Die Ausführung dieser Gestaltung erfolgte vom 16. bis 24. September 1955.

Beide Glöckners arbeiten an einer Sgraffito-Sonnenuhr in Radebeul auf dem Gerüst, 1939. Foto: Heinrich Wentzel, privat

Der Entwurf Glöckners für das große Bildfeld darf sicherlich als sehr gelungen bezeichnet werden. Technisch handelte es sich hier um einen dreilagigen (=dreifarbigen) Putz, naß-in-naß aufgetragen, wo jeweils Teile des Putzes von der oberen Lage nach Vorlage ausgeschnitten und so nacheinander Teilflächen der jeweils unteren Putzlage sichtbar werden – hier ist handwerkliches Geschick, Schnelligkeit und Genauigkeit gefragt. Die Bildmotive nehmen Bezug auf Kultur und Lebensfreude und lassen eine Lyra und eine Laute sowie die bekannten Theatermasken „Freud und Leid“ erkennen. Die Räume zwischen diesen Elementen füllte Glöckner mit Weinlaub und Weintrauben. Diese Elemente zeigten den Besuchern an, was sie beim Eintritt in das Kulturhaus erwarten durften: Veranstaltungen mit Musik und Theater sowie Freude und Entspannung bei Wein und anderen Genüssen. Hermann Glöckner gelang hier eine gezielte und freundliche Werbung für ein Kulturhaus ganz ohne politische Attribute, wie das sonst in der DDR meist üblich war.

Zwischen 1955 und 1990 sind viele Menschen unter Glöckners Sgraffito ins Kulturhaus zu Betriebsfeiern, Tanz- und Musikveranstaltungen, Schuleinführungen und Jugendweihe-feiern sowie auch zu privaten Feiern gegangen, manche werden sich daran noch gern erinnern.

Dann, nach 1990 wurde es hier stiller, das AWD sollte in Etappen aufgespalten und verkleinert werden, Betriebe konnten sich keine Klubhäuser mehr leisten und bald hatte die Treuhandgesellschaft hier alles übernommen, aber fast 20 Jahre nichts zustande gebracht – Leerstand ging in Verfall und fast in Ruine über. Und auch die Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege hier nicht alles, sondern nur das Sgraffito unter Schutz zu stellen, war letzten Endes nicht förderlich. Als schließlich 2008 die Familie Madaus ihre Immobilien an Gartenstraße und Turnerweg zugesprochen bekam, hatte sie mit dem Verkauf der Gebäude – heute gibt es in den Gebäuden viele Wohnungen – zu tun, aber kein Interesse an Glöckners Arbeit, die Stadt könne das Bild abnehmen und woanders anbringen war der Kommentar. Mit diesem Eigentümer, der sich für das Sgraffito als nicht zuständig erklärte, fehlte der Unteren Denkmalschutzbehörde Radebeul ein Verhandlungspartner. Man dachte einen Moment darüber nach, doch die zerstörungsfreie Abnahme eines Putzbildes von dieser Größe (3,70m x 1,00m) hatte noch Niemand realisiert und die Kosten schienen der Stadt zu gigantisch. Der bekannte Dresdner Kunstwissenschaftler Prof. Werner Schmidt sagte im Februar 2009 der Stadtverwaltung Radebeul, welche hohe kunstgeschichtliche Wertigkeit gerade dieses Putzbild hat und dass es unbedingt abgenommen und gerettet werden müsse, leider ohne Erfolg.

Doch was war geschehen: Der Herbst 2008 war regenreich und viel Wasser drang durch das kaputte Dach von oben in das Mauerwerk ein, der sehr kalte Monat Januar 2009 bewirkte mit Frost ein unvorhersehbares Abplatzen von Putzstücken des Bildes. In den Folgemonaten krümelte der Rest herunter, der durch einen Hausmeister sichergestellt wurde. Doch die Rekonstruktion der Glöcknerschen Originalteile, ein Riesenpuzzle mit Fehlstellen, erwies sich als nicht durchführbar. Über all die Jahre kam das Putzbild mit Regen und Wind von außen gut zurecht, aber Wasser von oben und innen führte zur Durchnässung des gesamten Mauerwerks und den geschilderten Schaden und somit den Tod des schönen Sgraffitobildes. Radebeul hatte somit den Verlust des größten Glöcknerschen Sgraffitos zu beklagen.

Dietrich Lohse

Quellen: 1. „Hermann Glöckner ein Patriarch der Moderne“, herausgegeben von John Erpenbeck,

Verlag Der Morgen, Berlin 1983

2. „Glöckner“, Katalog zur Ausstellung zu Glöckners 100. Geburtstag, Staatliche

Kunstsammlungen Dresden, 1989

Praktikum im Lügenmuseum

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:06

Mein Name ist Marie Seifert und ich möchte heute über meine ersten Tage im Lügenmuseum berichten. Zuerst noch ein paar Dinge über mich: ich besuche eine Fachoberschule und bin deswegen dieses Schuljahr, alle zwei Wochen als Praktikantin bei Reinhard und Dorota.

Meinen Probetag hatte ich an einem Samstag im Juni, so konnte ich mir die Freie Kunsthalle ansehen und auch ein paar Künstler die mit dem Lügenmuseum zusammenarbeiten kennenlernen. An diesem Tag ging ich auch zum ersten Mal überhaupt durch das Lügenmuseum und ich fühlte mich überrollt von all den verschiedenen Dingen die es zu sehen, hören und zu fühlen gab. Ja ich fühlte mich etwas überfordert, weil ich nicht erwartet hatte, dass ein Ort eine solche Kreativität und Fantasie ausstrahlen kann, aber vor diesem Tag wusste ich auch nicht was ich erwarten sollte. Auch aus meinem Umfeld kannte niemand das Museum. Und jetzt, wenn ich Leuten von diesem Museum erzähle und versuche es für sie greifbarer zu machen, sage ich ihnen, dass sie dort u.a. das Ohr von van Gogh und ganz viel Fantasie finden. Die Wertschätzung von Kreativität im Lügenmuseum ist der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe mein Praktikum hier zu absolvieren.

Meine erste Praktikumswoche war die letzte Woche vor dem Radebeuler Weinherbst und somit definitiv keine ruhige und entspannte Eingewöhnungszeit. Aber das empfand ich als nicht weiter schlimm, denn ich konnte erneut neue Künstler kennenlernen und interessante Gespräche führen. Es wurde ein Raum geschaffen, in dem regionale und internationale Künstler mit Kunstbegeisterten und Kunstneuentdeckern in Austausch treten können. Und trotz der diesjährigen Bedingungen mit der wiederholten Absage des labyrinthischen Rundganges und feurigen Finales war das Labyversum ein großer Publikumserfolg.

Bei einem Erfolg gibt es jedoch immer viele verschiedenen Sichtweisen und Emotionen. So war bei den Besuchern geradezu eingebrannt, das es immer ein Finale mit Feuer gab. Ein Feuer bei dem etwas niedergebrannt wird, ist gewissermaßen eine Art mit etwas abzuschließen, Frust und Druck abzulassen. Um diese Erwartung bestmöglich mit den Bedingungen zu vereinbaren, entschied man sich für mehrere kleiner Feuer. Diese wurden in den Skulpturengarten mit eingeflochten und da nicht alles verbrannt werden sollte, flossen schon bestehende Skulpturen aus älteren Ausstellung mit hinein. Die Strohballen die eigentlich als Sitzplätze am Lagerfeuer gedacht waren, eigneten sich ganz zur Freude der Kinder, aber auch perfekt für eine Strohschlacht. Wiederum andere erfreuten sich so sehr an der gesamten Ausstellung, das es sie zu Tränen rührte. Was jedoch die meisten Besucher wahrscheinlich erfreut hat, das sie bei uns an keiner Schlange anstehen musste, um die Ausstellungen, Musik, eine Tanzstunde und Rundgänge mit Regenschirmen zu erleben. Höchstens für einen kurzen Moment, um ein selbst gezogenes Orakel von Chady Seubert vorgelesen zu bekommen.

Enttäuscht und sauer waren Sonntagabend wahrscheinlich nur die Künstler vom Lügenmuseum, als sie bemerkten, dass Skulpturen verbrannt worden waren, die eigentlich wieder mit ins Museum sollten, und vielleicht noch die Leute, die nicht verstanden, warum der Abend dann so abrupt endete.

Aber alles im allem war es wieder ein gelungenes Kunstereignis, welches auch der Stadt Radebeul zu verdanken ist. Denn ohne den Rahmen des Weinfestes und des umfangreichen Kultur und Theaterprogramms wäre es nicht möglich gewesen eine derart zauberhafte Form der Bildenden Kunst zu einem eigenständigen Kunstereignis zu entwickeln. Mit einer solchen Anziehungskraft, dass Besucher wieder weit angereist waren um diesen sächsischen Freigeist erleben zu dürfen.

Marie Seifert

Von der Lößnitzbahn über die Hechtwagen zum modernen Niederflur-Gelenkwagen (1. Teil)

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:05

Dresdener Straßenbahnfahrzeuge in Radebeul im Wandel der Zeiten

Nach recht kurzer Planungs- und Bauzeit konnte 1899 im jetzigen Radebeul eine elektrische Straßenbahn mit einer Spurweite von 1000 mm eröffnet werden. Sie führte entlang der Meißner Straße vorerst von Kötzschenbroda in west-östlicher Richtung analog der heutigen Linie 4 nach Dresden-Mickten, dort dann allerdings mit Umstieg zur Weiterfahrt in das Dresdener Liniennetz.

Die Versorgung mit dem erforderlichen Gleichstrom von 500 Volt besorgte das im Lößnitzgrund befindliche Elektrizitätswerk Niederlößnitz (EWN) mit eigens dafür installierten Dampf-Generatoren. Die dafür erforderliche Kohle fuhr die 750 mm-spurige Lößnitzgrundbahn auf speziellen Güterzügen heran.

1920 erfolgte noch eine eingleisige Verlängerung der Lößnitzbahn von Kötzschenbroda/Bahnhofstraße nach Alt-Zitzschewig – an den Fahrzeugen war aber „Coswig“ angeschrieben.

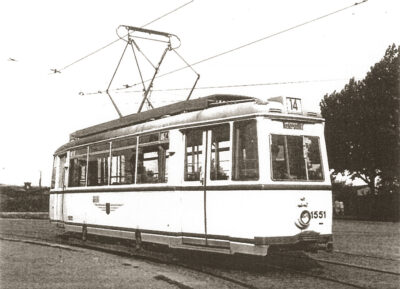

Die 1899 beschafften Fahrzeuge in der damals üblichen Spurweite (Bild 1) waren relativ klein, genügten aber anfangs durchaus den Erfordernissen.

Der Gleisunterbau war im Straßenbereich recht einfach und bewirkte im Fahrbetrieb durch Unebenheiten gelegentliches Schaukeln, daher wohl auch der nette Name „Lößnitzschaukel“.

In den Jahren 1929 und 1930 erfolgte eine Modernisierung der gesamten Strecke mit gleichzeitigem Umbau auf das in Dresden noch aus der Pferdebahnzeit stammende Spurmaß von 1450 mm. Die große Eisenbahn hatte schon 1835 eine Spurweite von 1435 mm.

Durch den Umbau gab es nun einen durchgehenden Linienbetrieb ins Dresdner Zentrum, der unbequeme Umstieg in Dresden-Mickten entfiel.

Im Anschluss und während dieser Baumaßnahmen wurde die Strecke von Kötzschenbroda nach Coswig und danach noch bis Weinböhla, vornehmlich auf eigenem Bahnkörper verlängert. Dabei entstand in Coswig ein neuer Betriebshof mit Werkstatt und Wagenhalle sowie eine Gleisschleife, ein Gleichrichterunterwerk und ein Verwaltungs- und Wohngebäude.

Der zweigleisige Ausbau des Streckenabschnittes nach Weinböhla war auch geplant, deren Realisierung aber nie vollzogen.

1930 konstruierte der bei der Dresdener Straßenbahn angestellte junge Ingenieur Alfred Bockemühl, ohne dienstlichem Auftrag gemeinsam mit dem Sachsenwerk Dresden-Niedersedlitz einen völlig neuartigen Großraum-Straßenbahnwagen mit fast 15 m Länge und gänzlich veränderter Technik. So gab es am Fahrerstand keinen Fahrschalter mehr, der Fahrer saß vorn und steuerte den unter dem Fahrzeugboden angeordneten Fahrschalter mit einer Druckknopf-Fernsteuerung.

Auch war der Fahrzeug-Innenraum mit Ledersitzen völlig neu und modern gestaltet.

Damit das Fahrzeug in Kurven sich nicht mit anderen Straßenbahnen im Gegenverkehr behindert, waren die Wagenenden sehr schmal gehalten. Diese Lösung brachte dem Wagen den Zusatznamen „Hecht“ ein.

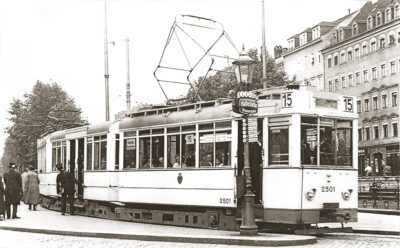

Sein erster Einsatz in Dresden und auch in Radebeul löste weltweite Beachtung aus und führte sogleich zur Bestellung weiterer 32 Exemplare (Bild 2)

1931/32 kamen dann diese Fahrzeuge in Dresden nach Bühlau und auf der neu geschaffenen Linie 15 zwischen Weinböhla, Radebeul und Dresden-Niedersedlitz zum Einsatz. Diese Linie war dadurch 30,4 km lang.

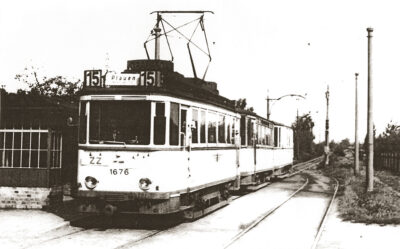

Verkehrsplaner der damaligen Zeit entwickelten sogar Pläne für einen durchgehenden Schnell-Straßenbahnbetrieb von Pirna über Dresden nach Meißen, der aber nie in die Realität umgesetzt wurde. Lediglich Versuche dazu wurden unternommen, so gab es einmal eine Eil-Linie 115 mit 3 neu konstruierten Gelenk-Wagen auf einem Teilstück dieses Projektes, so auch in Radebeul (Bild 3).

Die Zerstörung Dresdens im Februar und April 1945 durch Bombenangriffe hatte auch den erheblichen Verlust von 175 Straßenbahnfahrzeugen zur Folge. So gingen u. a. auch 8 große Hechtwagen verloren. Eine 1937 noch ausgelöste Nachbestellung über weitere 22 Exemplare wurde nicht mehr ausgeführt. Lediglich ein aus vorhandenen Ersatzteilen entstandener Nachbau 1954 von 2 Fahrzeugen linderte den ohnehin großen Fahrzeugmangel etwas.

Für die Strecke der Linie 15 jedoch konnten diese Fahrzeuge nun nicht mehr zum Einsatz kommen, die bergigen Abschnitte in Dresden nach Bühlau und Coschütz erforderten den konzentrierten Einsatz der verbliebenen Fahrzeuge und das bei weiterem Mangel.

So wurde die bisherige Linie 15 verkürzt, sie fuhr seit 1945 nun nur noch zwischen Weinböhla über Radebeul in die Dresdener Südvorstadt.

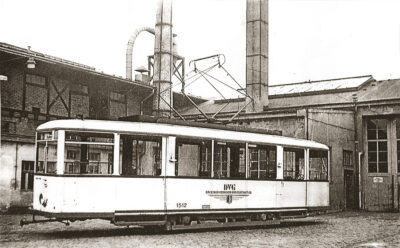

Als Fahrzeuge bediente man sich dann der relativ jungen MAN-Fahrzeuge aus den Baujahren 1925/26 (Bild 4).

Als Ergänzung und Ausgleich für den Linienbetrieb von Radebeul nach Dresden-Niedersedlitz wurde am 1. 9. 1949 eine neue Linie 14 eingerichtet. Diese konnte allerdings nur mit sehr alten Fahrzeugen, zum Teil noch aus der Zeit vor 1900 ausgestattet werden.

Ein gewisser Lichtblick, aber nur einer war der zeitweilig begrenzte Einsatz neuer Fahrzeuge, wie dem Kriegsstraßenbahnwagen ET 44 (Bild 5) aus Heidelberg oder dem Lowa-Wagen ET 50 (Bild 6) aus Werdau.

(Fortsetzung folgt)

Wilfried Heinrich, seit 1966 in Dresden

Traurige Braut

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:04

Zur Premiere von Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ an den Landesbühnen (16.10.21)

Die Figur des Dorfrichters Adam aus Heinrich von Kleists Lustspiel “Der zerbrochene Krug” (1808 Uraufführung/1811 Buchausgabe) gehört zu den wenigen Figuren der deutschsprachigen Theatergeschichte, die ein Stück von Anfang bis Ende dominieren und deren hervorstechende Merkmale (blutig geschlagene Glatze und missgestalteter linker Fuß in entsprechend klobigem Schuh) viele Theaterfreunde aus früheren Begegnungen mit dem Stoff leicht abrufen können. Diese Merkmale dienen ja gleichermaßen auch als Indizien in dem von Adam zu führenden Prozess gegen sich selbst, was den komischen Charakter des Stückes als „Lustspiel“ seit jeher begründet. Insofern setzen die Landesbühnen Sachsen in ihrer jüngsten Premiere ein Ausrufzeichen, wenn sie durch die Gestaltung des Programmheftes, die Entscheidung für eine von Kleist als „Variant“ bezeichnete Schlussfassung und durch mancherlei Anspielungen den Fokus weg von Adam (Matthias Avemarg) hin zu Eve (Tammy Girke) richten. Denn Eve blickt den Leser des Programmheftes ernst und traurig als Braut mit dem Torso eines Kruges um den rechten Unterarm an, was auf den Ansatz der von Peter Kube straff inszenierten Vorlage (80 Minuten sind rekordverdächtig kurz) verweist. Hier wird eigentlich, aber im Text eben nur angedeutet, das Schicksal einer jungen Frau verhandelt, die sich aus Scham und Ohnmacht gegenüber bestehenden Machtverhältnissen nicht traut, Klartext zu reden. Dorfrichter Adam nämlich ist ihr gegenüber zudringlich geworden, hat nach seinem nächtlichen Besuch in Eves Kammer nicht nur den von der Mutter betrauerten Krug auf dem Gewissen, sondern auch die Ehre der jungen Frau, was ihre Zukunft als künftige Braut des einfachen Bauernsohnes Ruprecht (Felix Lydike) gefährdet. Dieser soll zum Militär, was Adam auf Ersuchen von Eve durch ein falsches Gutachten über dessen Untauglichkeit verhindern und somit eine Hochzeit Eves mit Ruprecht befördern könnte. (Das erfährt das Publikum allerdings erst ganz am Ende, als Adam schon geflüchtet ist und sein Richterstuhl symbolträchtig demontiert wurde, gewissermaßen als Rückblende auf das Geschehen, das vor Beginn der Bühnenhandlung lag.) Aber als Gegenleistung zu diesem Gefallen – nun, da ist der alte Stoff in unserer durch die #MeToo-Debatte sensibilisierte(re)n Gegenwart wieder ganz aktuell: Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Prinz Edward, Dominique Strauss-Kahn und manch andere einflussreiche Männer jenseits der Attraktivitätsgrenze lassen grüßen. Das Bühnenbild (Tom Böhm) veranschaulicht das Macht-Ohnmacht-Problem in der fiktiven dörflichen Beschaulichkeit sehr deutlich. Ein fast die ganze Bühnenbreite einnehmender überhoher Tisch dient als Zufluchts- bzw. Aufenthaltsort für die vier Dorfbewohner, neben Eve und ihrer Mutter Marthe (Julia Vincze) auch für Ruprecht und dessen Vater Veit Tümpel (Alexander Wulke). Darüber thront mittig Adams Richterstuhl, dieser schließlich noch bekrönt durch das Schreibpult des Schreibers Licht (Johannes Krobbach). Außer dieser sehr einfach gehaltenen Ausstattung gehört nur noch ein Stuhl im Kolorit der Zeit zu den Requisiten, auf dem es sich Gerichtsrat Walter (Michael Berndt-Cananá) bequem zu machen versucht. Dieser inspiziert als Vertreter der Landesgerichtsbarkeit die Provinz und nimmt zunehmend selbst das Heft des Handelns in die Hand, weil Adam dessen unfähig zu sein scheint.

Die unter Kubes Leitung einstudierte Interpretation gibt den sieben Hauptdarstellern (Tine Josch hat nur einen kurzen Auftritt als Frau Brigitte) erfreulich viel Raum, ihre jeweiligen Rollen mit Spielwitz auszufüllen. Johannes Krobbach etwa strahlt eine köstliche Dienstbeflissenheit aus, deren Ursache in seinem Wunsch nach Übernahme der Stelle des Dorfrichters liegt. Michael Berndt-Cananá erheitert als übernervöser, unter Zeitdruck stehender, von der Taschenuhr abhängiger Beamter. Julia Vincze besticht durch eine aufgeregt-selbstvergessene Schrillheit, die mich an die Yvonne aus den Olsenbanden-Filmen erinnerte. Felix Lydike und Alexander Wulke bedienen sehr genau das Klischee des einfach gestrickten Bauers, dessen Horizont wenig weiter als bis zum Ende des eigenen Ackers reicht. Matthias Avermarg bringt von Natur aus beste Voraussetzungen mit, den sich windenden Kahlkopf zu verkörpern, ebenso wie Tammy Girke die Zuschauer die Situation Eves erfassen lässt. Wie sie so zusammengerollt unter dem Riesentisch liegt, sich weitgehend zurückzieht, kaum zu Wort kommt oder auch zu Wort kommen will lässt eine ernste Facette des Stückes aufscheinen, die unter der burlesken Fassade erst hervorgeholt werden muss. Dass die Landesbühnen damit ein kanonisches Stück für die Gegenwart aufbereitet haben ist durchaus ein Verdienst, was auch der anerkennende Schlussapplaus verdeutlichte.

Bertram Kazmirowski

Nächste Vorstellungen 30.10., 19.30 Uhr, 14.11., 15 Uhr, 11.12., 19 Uhr, jeweils Stammhaus Radebeul

950 Jahre Cossebaude

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:03

Das Gebiet der linkselbischen Täler zwischen Meißen und Dresden war schon in grauer Vorzeit von slawischen Stämmen bewohnt. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts drängten deutsche Fürsten mit ihren Gefolgschaften die slawische Bevölkerung zurück und siedelten rechts und links der Elbe.

Eine Urkunde aus dem Jahre 1071 verweist auf Cossebaude und gilt damit als erstes Dokument, in dem der Ort genannt wird. Es gibt allerdings berechtigte Zweifel an der Echtheit dieses Schriftstückes. Nichtsdestotrotz gilt 1071 – das Jahr der Ersterwähnung in der Bischof-Benno-Urkunde – als Grundlage für das 950-jährige Jubiläum.

Cossebaude entstand als Häuslerdorf in einer günstigen Lage. Das Wetter und die Bodenqualität begünstigten Ackerbau und Viehzucht. Die Bevölkerungszahl stieg stetig. Im Verlaufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte wechselte Cossebaude mehrere Male den Besitzer.

Seit mehr als 750 Jahren wird in Cossebaude Wein angebaut, wenn auch nicht so viel wie an den Hängen rechts der Elbe. Bischof Benno soll den Weinanbau nach Cossebaude gebracht haben und lobte den Wein von seiner „Lieben Ecke“.

Der Bau der Eisenbahnlinie Dresden – Berlin etwa um 1875 erwies sich als sehr günstig für die industrielle Entwicklung des Ortes. Es entstanden große Industriebetriebe, zum Beispiel Windschild & Langelott und DYKERHOFF & WYDMANN, die Betonwaren produzierten. Etwas später siedelten sich die Eisenwerke Meurer an.

Etwa um 1880 wurden die Weinberge von der Reblaus befallen und der Weinbau musste eingestellt werden. Ein Wahrzeichen Cossebaudes verschwand für viele Jahre. Als Ausgleich wurden jetzt Obstbäume an die frei gewordenen Hänge gepflanzt. Die Baumblüte zog in den Frühlingsmonaten viele Besucher aus Dresden und Umgebung, auch mit Sonderzügen, in den Ort.

Für das leibliche Wohl der Gäste wurde gesorgt: Um die Wende vom 19.-20. Jahrhundert gab es in Cossebaude etwa 30 Gaststätten!

Das fruchtbare Elbtal begünstigte den Gartenbau. Viele Gärtnereien blühten auf, besonders bedeutsam waren die Baumschule Teschendorff, die übrigens bis 2007 bestand, und der Gohliser Gartenbaubetrieb Willy Benke. Beide Firmen zogen viele Besucher in der Rosen- und Dahlienblütenzeit nach Cossebaude.

Auch noch heute sind Gartenbaubetriebe ein wirtschaftlicher Faktor in der Ortschaft.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Cossebaude ein reges gesellschaftliches Leben, so seit 1883 bereits den „Verschönerungsverein für Cossebaude und Umgegend“. Ein Jahr früher wurde der Arbeiterturnverein gegründet. Ein Männergesangverein und ein Kriegerverein durften nicht fehlen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde 1923 aufgebaut.

Cossebaude hat auch in der großen Politik einmal eine Rolle gespielt. Der Dreißigjährige Krieg verwüstete 1645 Deutschland und vor allem auch Sachsen. Im Garten des Gasthofs „Zum schwarzen Bären“ wurden erste Friedensverhandlungen zwischen den Schweden und Sachsen geführt. Daran erinnert heute eine Gedenktafel.

Johann Ludewig (* 25. Februar 1715 – † 12. Januar 1760) – welcher Einwohner Cossebaudes kennt den Namen nicht? „Der gelehrte Bauer von Cossebaude“ hat sich sein Wissen auf mathematischem und astronomischem Gebiet autodidaktisch erworben. So war er in der Lage, eine Sonnenfinsternis recht genau vorauszusagen. Heute gibt es ein Denkmal für ihn in der Talstraße, die Bibliothek trägt seine Namen und erinnert an diese Persönlichkeit mit einer Gedenktafel.

In der Opernwelt bekannt ist die Sopranistin Erna Berger (* 19. Oktober 1900 – † 14. Juni 1990). Sie wurde in Cossebaude geboren. Erna Berger sang viele Rollen an den besten Opernhäusern der Welt. Am Bahnhof, ihrem Geburtshaus, erinnert eine Tafel und in der Hauptstraße ein Denkmal an die herausragende Künstlerin.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die großen Cossebauder Industriebetriebe demontiert und als Reparationsleistungen in die Sowjetunion gebracht. Das betraf auch das Pumpspeicherkraftwerk. Das Ende der zwanziger Jahre gebaute Werk galt als eines der ersten Pumpspeicherwerke der Welt.

Die Entwicklung Cossebaudes kam in der Nachkriegszeit kaum voran. Die Ortschaft war kein industrieller Schwerpunkt mehr. Das Wärmegerätewerk und die Baumechanisierung waren einzige Objekte. Bis auf die Siedlung „An den Winkelwiesen“ wurden keine Wohnungen gebaut. Das Betonwerk fertigte Teile für das Plattenneubaugebiet Dresden-Gorbitz und verschiedene Industriebauten.

Mit großen Anstrengungen konnten in den 70er Jahren die polytechnische Oberschule und eine Kindereinrichtung gebaut werden.

Die Wende 1989-1990 brachte neue Chancen für unsere Ortschaft. Mit der Wiedervereinigung wehte auch in Cossebaude ein frischer Wind. Und der führte zu vielen Verbesserungen. Was sollte man nennen?

Mit der Sanierung der Bundesstraße 6 ersetzte eine Buslinie die fast 90-jährige Straßenbahnverbindung in das Stadtzentrum von Dresden.

Das Wohngebiet „An den Winkelwiesen“ wurde erweitert und der Ortskern an der Hauptstraße saniert.

Kommunalpolitisch gehört Cossebaude seit 1997 durch einen Eingemeindungsvertrag zur Landeshauptstadt Dresden und bildet für 30 Jahre eine eigenständige Ortschaft.

Der Bauboom bei Ein- und Mehrfamilienhäusern hat einen Mangel an Bauland zur Folge. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Teil der ausgewiesenen Baugebiete durch das Elbehochwasser 2002 aufgegeben werden mussten. Cossebaude ist jetzt durch den neuen Deich und Betonbauwerke vor einem 100-jährigen Elbhochwasser geschützt, aber die alten Deiche, so zeigte es sich 2002 und 2013, reichten nicht aus.

Die Grundschule wurde erweitert und rekonstruiert. Der bisherige Kindergarten und die Kinderkrippe wurden durch den Neubau eines Kinderzentrums mit ca. 240 Plätzen ersetzt.

Für die Seniorinnen und Senioren entstand im Wohngebiet „An den Winkelwiesen“ durch die AWO ein Pflegewohnheim.

Der Heimat- und Verschönerungsverein Cossebaude e.V. wurde in der Tradition des in der Nazi-Zeit verbotenen Verschönerungsvereins Cossebaude und Umgegend 1993 neu gegründet und hat als Zentrum seiner Tätigkeit seit 2008 das Heimathaus in der Talstraße. Das Haus wird durch Arbeitsgruppen, Hobbyzirkel und private Interessen rege genutzt.

Für viele Einwohner wurde das Leben in Cossebaude attraktiver. Doch nicht alles veränderte sich zum Guten. So gibt es dem allgemeinen Trend folgend bis auf drei mittlere Verkaufseinrichtungen nur noch wenige Einzelhandelsgeschäfte. Die Vielzahl der Gaststätten hat stark abgenommen.

Der Verkehr auf der B6 hat auch durch den Neubau der Straßenbrücke der S84 in Niederwartha Ausmaße erreicht, die kaum mehr zu vertreten sind. Die lärmgeplagten Anwohner hoffen auf den Neubau der B6 n südlich der Bahnlinie mit den notwendigen Lärmschutzmaßnahmen.

Im Juli dieses Jahres wollten die Cossebauder Bürgerinnen und Bürger gebührend ihr 950. Jubiläum begehen. Die Corona-Pandemie hat dies ausgebremst. So werden wir, wenn es die dann aktuelle Lage zulässt, das Ortsjubiläum am Wochenende vom

8.-10.Juli 2022 begehen. Der Ortschaftsrat, die Schulen und alle Vereine bereiten dieses Fest gemeinsam mit den Bürgern vor.

Klaus Schroeter und Rudolf Hickmann

Heimat- und Verschönerungsverein Cossebaude e.V.

Nachtrag Jahresmitgliederversammlung 2021

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:02

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder vom Verein Radebeuler Monatsheft e.V. „Vorschau und Rückblick“,

es ist endlich vollbracht: die Jahresmitgliederversammlung für 2020 ist Vergangenheit.

Diesmal nicht in der Galerie, sondern kurzfristig in den Gewölbekeller der Fami verlegt, gab es wieder eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen. Die Wahl des neuen Vorstandes war einstimmig, brachte aber keine Änderungen. Als Vorsitzende wird weiterhin Ilona Rau die Geschicke des Vereins leiten, als ihr Stellvertreter wurde Bertram Kazmirowski und als Schatzmeister Konrad Oeser bestätigt. Die angekündigten Änderungen der Satzung wurden einstimmig angenommen und bedürfen nun der notariellen Bestätigung. Wie immer sorgten unsere liebevoll gemachten Schnittchen und Wein für eine gute Stimmung. Besonders der zu Beginn ausgereichte Benno-Sekt, eine Spende zu unserem 30. Geburtstag der Familie Köhler aus der Sterndrogerie, schmeckte uns vorzüglich. Dafür nochmals vielen Dank!

Nun sehen Sie selbst!

Herzlichst Ilona Rau

Entdeckerlust im Grenzgebiet

Mo., 1. Nov.. 2021 – 00:01

Oder: Rasselköppe feiern Straßenfest

Die Käthe-Kollwitz-Straße, von einigen Anwohnern auch liebevoll KKS oder Kolli genannt, befindet sich in Radebeul-West. Sie beginnt an der Meißner Straße und endet an der Winzerstraße. Die nicht vorhandenen Straßenbäume lassen sie etwas steril erscheinen. Mauern wechseln sich mit Zäunen ab und schaffen Distanz zu den Häusern und ihren Bewohnern. Das Süd-Entree bildet linksseitig ein leerstehendes Geschäftshaus, gefolgt von einer unter Denkmalschutz stehenden Villa, die schon bessere Zeiten gesehen haben muss.

Das erste Haus auf der rechten Seite mit der gefühlten „Nr. 1“ ist das älteste Haus. Es wurde 1869 erbaut. Allerdings gehört es offiziell zur Meißner Straße, der die Hauptansicht des Gebäudes zugewandt ist. Der Eingang des Grundstücks befindet sich jedoch auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Von der Bürokratie unbeeindruckt, wurde es auf Beschluss der Kolli-Anwohner liebevoll adoptiert. Als Dank für die Integration sponserten die Hausbewohner für das beabsichtigte Straßenfest eine Grenzanlage und lieferten den Schrankenwärter gleich mit. Doch dazu später im Text.

Eröffnungszeremonie an der Grenze zwischen Kötzschenbroda und Niederlößnitz

Video-Standbild: Privatarchiv Starke

Die Bebauung der Käthe-Kollwitz-Straße erfolgte in einer relativ kurzen Zeitspanne mit freistehenden Landhäusern und Villen. Die Hausnummern beginnen mit der Nr. 2 und enden mit der Nr. 26. Die Hausnummern 1 und 5 sucht man vergebens. Die Senke im Grundstück der Nr. 3 lässt den ursprünglichen Verlauf eines Elb-Armes erkennen.

Unter Denkmalschutz stehen acht Gebäude, davon befinden sich sieben im unteren Straßenabschnitt. Zahlen und Fakten findet man über diese Gebäude in der Denkmaltopographie. Zu bieten hat die Straße aber einiges mehr. Zum Beispiel ein selbsternanntes Kunsthaus, einen Aussichtsturm, eine Gartenbühne, gut platzierte „Neugierden“, eine Tiefgarage, geheimnisvolle Schatzgruben, drei Trampolins, Echt- und Kunstrasen, zwei Dachterrassen, gepflegte Zier- und Nutzgärten sowie Hunde, Katzen, Vögel, Igel, Schnecken, Marder usw., usf. …

Recht paradox ist der Umstand, dass sich die Käthe-Kollwitz-Straße in einer innerstädtischen Grenzzone befindet und durch die Straße „Am Bornberg“ eine Teilung erfährt. Der nördliche Teil gehörte zur Niederlößnitzer Flur, wurde 1874 angelegt und hieß Augustusstraße. Der südliche Teil gehörte zur Kötzschenbrodaer Flur, wurde 1880 angelegt und hieß Albertstraße. Nach der Zusammenlegung beider Straßen erfolgte 1934 die Umbenennung in Graf-von-Spee-Straße und 1945 in Käthe-Kollwitz-Straße.

Ein Panoramabild zeigt Kötzschenbroda mit Teilen der Niederlößnitz im Jahr 1867. Weite Bereiche sind da im Elbtal noch unbebaut. Erst ab 1870 setzte in der Lößnitz ein rasanter Bauboom ein. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen (Weinanbau-, Weide- und Ackerland) wurden zur Bebauung freigegeben und parzelliert. Aus alten Hausunterlagen ist ersichtlich, dass hier fast ausschließlich die Baumeister bzw. Architekten Moritz Große, August Große, Adolf Neumann und Felix Sommer ihre Handschriften hinterlassen haben.

Einstmals waren es wohlhabende Bürger, die sich vor und nach 1900 in der Lößnitz ein Landhaus oder eine Villa leisteten. Der Wohnraum war großzügig bemessen. Da gab es Räume, die man als Vorsaal, Empfangssalon, Herrenzimmer, Ankleideraum oder Speisekammer genutzt hat. Mit „Abtritt“ war die Trockentoilette gemeint, scherzhaft auch „Plumpsklo“ genannt. Toiletten mit Wasserspülung und Bäder waren damals noch rar. Das Dienstpersonal lebte in kleinen, sehr sparsam ausgestatteten Räumen. Die Herrschaften hingegen genossen das Leben im „Sächsischen Nizza“ mit Balkon, Veranda, Laube und Gartenteich.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden auch in die Villen und Landhäuser der Käthe-Kollwitz-Straße zunehmend Vertriebene und Ausgebombte „einquartiert“. Erst mit der Schaffung von neuem Wohnraum begann sich die Situation allmählig zu entspannen.

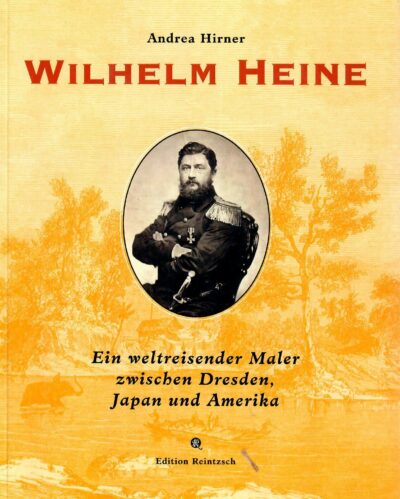

Zu den bekanntesten Bewohnern der Käthe-Kollwitz-Straße gehörten in der Nummer 24 (damals Augustusstraße 7) der Landschaftsmaler und Reiseschriftsteller Wilhelm Heine (1827 – 1885) sowie in der Nummer 15 der Radebeuler Ehrenbürger Hellmuth Rauner (1895 – 1975). Eine Beschäftigung mit deren lebensprallen Biografien ist durchaus lohnenswert.

Soweit – so gut. Aber wer sind nun die Menschen, die heute auf dieser Straße wohnen? Auffällig ist, dass in den letzten Jahren viele junge Familien mit Kindern zugezogen sind, die sich aber untereinander kaum kennen. So lag die Frage förmlich auf der Hand: „Wie wäre es, wenn wir die KKS einfach mal für einen Tag sperren und zur Kultur- und Spielstraße erklären?“ Gedacht, gesagt, getan.

Die Resonanz der Anwohner war durchweg positiv, was ein wenig überraschte, hatte man doch bisher nur wenig Kontakt gepflegt. Aber warum sollte in einem Radebeuler Villengebiet nicht gelingen, was in den Dorfkernen schon lange praktiziert wird? Mit dem Stadtteilbudget, welches zur Belebung der Radebeuler Stadtteile vorgesehen ist, bot sich die Möglichkeit, eine derartige Kennenlern- und Mitmachaktion finanziell abzufedern. Die Beantragung der Fördermittel bei der Stadtverwaltung war erfreulich unkompliziert. Allerdings beanspruchte schon allein die Straßensperrung ein Drittel des ausgereichten Betrages. Zwei Drittel standen als Honorar für die auftretenden Künstler zur Verfügung, welche straßentauglich, allwetterresistent und improvisationsfreudig sein sollten. Alles Weitere bestritt die Anwohnergemeinschaft selbst.

Die Kolli wurde zur konsequent kommerzfreien Zone erklärt. Fantasie und Engagement standen hoch im Kurs. Ab Juni traf man sich im Garten des Kunsthauses mehrfach zu vorbereitenden Besprechungen. Und siehe da: Kreativität steckt an. Die Ideen sprudelten reichlich und die Protokolle wurden auch immer länger. Schließlich einigte man sich auf einen Veranstaltungstermin und das Programm. Es wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Jeder machte, was er am besten kann. Bei der ORG-Leitung (Kulturpraktiker im Ruhestand) liefen alle Fäden zusammen. Die Straße war das verbindende Element. Im Mittelpunkt allen Geschehens sollten die Kinder stehen. Altbekannte Spiele wie Sackhüpfen, Eierlaufen, Büchsenwerfen, Tauziehen wurden favorisiert. Papier, Kreide, Scheren, Schminke und Buntstifte genügten für den Kreativbereich. Um das bewusste Sehen zu schärfen, wurde ein Fotoquiz initiiert. Fürs festliche Outfit hatte man sich beim städtischen Kulturamt 375 Meter Wimpelketten ausgeliehen.

Am 26. September war es dann endlich soweit. Bereits am Vormittag wurde die Mitte-Süd-Kolli möbiliert. Von allen Seiten trugen die Hausgemeinschaften Tische, Bänke und Stühle herbei. Auf dem grauen Asphalt wuchs ein wildbuntes Straßencafé – mit und ohne Blumenvasen, Deckchen oder Kissenplatten.

Zaungalerie mit Bauzeichnung von der Villa auf der Käthe-Kollwitz-Straße 6 Foto: Privatarchiv Wilhelm

Punkt 14 Uhr sollte die Grenzzeremonie starten. Der Festredner schwang die Glocke und rief: „Hopp, hopp, hopp, lauft mal etwas schneller, jetzt geht’s los. Und jeder auf die richtige Seite!“ Eine Gießkanne wurde zum eindringlichen Signalhorn umfunktioniert. Doch kaum hatte der Redner die ersten Worte gesprochen, erfolgte der Zwischenruf: „Moment mal, die Kamera läuft noch nicht!“ Fehlstart. Alles retour. Zweiter Versuch. Zuerst die amtliche Mitteilung: „Abstand, Abstand, Abstand!“ Was folgte waren Namen, Zahlen, Fakten und historische Finessen. Dann der erlösende Moment. Der Schrankenwärter waltete seines Amtes. Der Schlagbaum hob sich. Die Niederlößnitzer und Kötzschenbrodaer begannen sich zu mischen – natürlich mit Abstand. Eingeladen waren als Ehrengäste auch ehemalige Bewohner der Käthe-Kollwitz-Straße, Bewohner von Nachbarstraßen, Radebeuls „Mister Wikipedia“, Vertreter des Dorf- und Schulvereins Naundorf sowie verdienstvolle Bürger aus Dresden und Zentral-Niederlößnitz.

Unmittelbar nach der Eröffnung erfolgte ein Rundgang mit Besichtigung der temporären Zaungalerien. An fast allen Grundstücken hingen Schilder mit dem Entstehungsjahr des Hauses. Zu sehen waren Fotos von Kaffeekränzchen und Familienfeiern, Fassadenentwürfe, Grundrisse, Besitzurkunden, Handwerkerrechnungen, Dokumentationen verschiedener Bauzustände und der Schriftwechsel mit Behörden. Aber auch Kopien von Resten alter Zeitungen, die man unter Dielenbrettern gefunden hatte bzw. Fotos von originalen baulichen Elementen, die bis heute noch funktionstüchtig sind, wurden voller Stolz gezeigt. Schade, fürs Schauen und Lesen war die Zeit eigentlich viel zu kurz.

Verlockende Akkordeonklänge wehten über die Straße. Auf der Gartenbühne tönte es rassel, rassel, rassel. Das interaktive Blechtheater sorgte mit Gießkannen, Kochtöpfen, Trichtern, Eimern und einer Badewanne für Aufmerksamkeit. Und es dauerte nicht lange, bis sich die Zuschauer in bekennende Rasselköppe verwandelt hatten. Danach ging es weiter mit Kaffee, Kuchen, Keksen, Limonade und Musik. Kein Auto störte die Straßen-, Wett- und Wiesenspiele der ausgelassenen Kinderschar. Den offiziellen Abschluss bildete die Preisauslosung vom Fotoquizz. Und weil die Erwachsenen einfach noch nicht nach Hause gehen wollten, bildeten sie auf „ihrer Straße“ einen nächtlichen Stuhlkreis und redeten und redeten und redeten…

Auch zur gemeinsamen 3G-Open-Air-Nachlese am 11. Oktober waren noch einmal viele Anwohner in den Garten des Kunsthauses gekommen, um sich bei Glühwein und Zwiebelkuchen auf einer Großleinwand stehende und lebende Bilder von der gemeinsamen Straßenaktion anzuschauen. Und immer wieder hieß es: „Ach, war das ein schönes Fest!“ Ob es eine Fortsetzung geben wird, bleibt vorerst offen. Rasselköppe rasseln halt spontan.

PS: Für die finanzielle und logistische Unterstützung sei der Radebeuler Stadtverwaltung an dieser Stelle herzlich gedankt.

Karin (Gerhardt) Baum