Am Ende bleibt die Dankbarkeit.

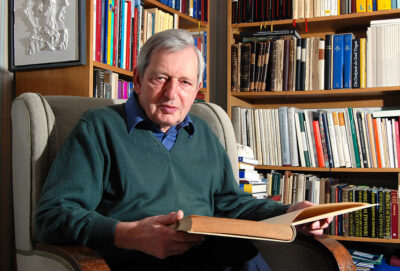

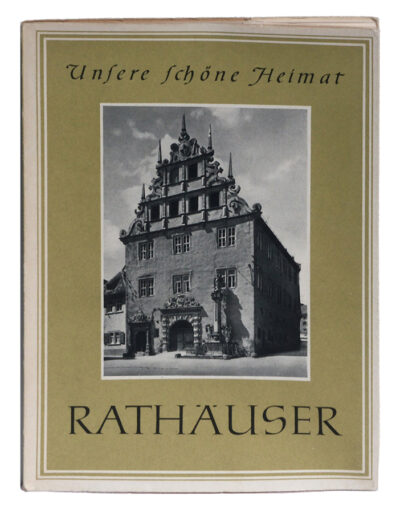

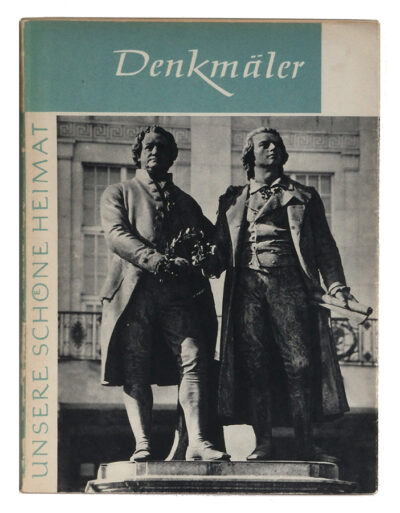

Mit dem Kunstgeschichtler und Denkmalpfleger Prof. Dr. Heinrich Magirius hat die Stadt Radebeul einen Menschen verloren, der sie immer im Herzen getragen hat. War er als Kind schon häufig Gast bei den Großeltern in der Lößnitzgrundstraße, hat er hier später für sich und seine Familie den Lebensmittelpunkt gefunden. Es wird dieser Tage viel gesprochen über seine schlichte aber unübersehbare Präsenz, die überall dort aufleuchtete, wo es um Wahrheit und Würde ging. Was sachsenweit an überregional bedeutsamen Denkmalen bewahrt und behutsam saniert wurde, trägt weithin seine Handschrift. Er selbst hätte andere Namen genannt: Fritz Löffler, Walter Bachmann, die großen Vorbilder und Vorgänger, Hans Nadler, den langjährigen Chef und Elisabeth Hütter, die Mitstreiterin früher Jahre.

Das Erlebnis der Zerstörung Dresdens hatte schon dem Kruzianer die Augen geöffnet für den Wert des Bestehenden und seinen frühen Willen geformt, dem Erhaltenswerten seine Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Pinsel und Farbe begann der Schüler, Gebliebenes zu dokumentieren. Auf diese Weise bekam er ein sicheres Gefühl für Proportion und menschliches Maß beim Bau. Darauf fußte schließlich auch seine lebenslang bewiesene Urteilskraft in Bezug auf Wert und Wirken ebenso wie sein Studium der Archäologie und der Kunstgeschichte.

Seine Leistungen für Sachsen und die Denkmalpflege überhaupt sind deutschlandweit präsent. Hier soll der Blick noch einmal auf die engere Heimat Radebeul gerichtet werden.

Nicht nur bei der nach 1993 beginnenden Neuerfassung des Denkmalbestandes, für die er verantwortlich zeichnete, hat er der Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Er war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Hoflößnitz, war Gründungsmitglied im „verein für denkmalpflege und neues bauen radebeul e.v.“ und hier über all die Jahre Mitglied der Jury für den Bauherrenpreis, wo seine Fachexpertise gebraucht und geschätzt wurde. Eine Veröffentlichung über Radebeuler Kirchen aus seiner Feder erschien 2001. Im Jahr darauf bereitete er der Stadt Radebeul mit der Herausgabe der Festschrift „600 Jahre Hoflößnitz“ ein besonderes Geschenk. Über Jahrzehnte hatte er sich um das Schicksal unseres bedeutendsten Denkmalensembles gesorgt, das in seiner Schlichtheit seinem eigenen Wesen zu entsprechen schien.

Der Satz: „Nachdem sich der Kurfürst in der Hoflößnitz als ‚Weinbauer‘ dargestellt hatte, war es lange Zeit auch für andere Bauherren nicht möglich, sich über dessen Zurückhaltung in der äußeren Gestaltung zu erheben“ habe ich stets als Mahnung an moderne Bauherren empfunden, an dieser Zurückhaltung sich zu orientieren.

Wohl hat der Verein seine Aufforderung, man müsse „definieren“, was unter dem Begriff „besonderer Charakter der Stadt“ zu verstehen sei, ernst genommen (ausgesprochen bei der Satzungsdiskussion zur Vereinsgründung) und immer wieder Gesprächsrunden zum Thema angeschoben. Aber leider ist es auch uns nicht gelungen, dem Gedanken der „fürstlichen Zurückhaltung“ im modernen Bauen die erforderliche Geltung zu verschaffen. Dies bleibt für uns alle eine freilich täglich schwerer werdende Aufgabe auch in Zukunft.

Seine Stimme stiller Höflichkeit und Würde wird in unserer lauten Welt lange fehlen.

Am Ende aber bleibt die Dankbarkeit, sie gehört zu haben.

Thomas Gerlach