Gisela Kunick und das Pioniertheater

Gisela Kunick im Klubhaus „Heiterer Blick“ des VEB Druckmaschinenwerk PLANETA Radebeul Foto: Archiv Baum

Sie stand meist im Schatten ihres Mannes, aber vielen Radebeulern war sie dennoch bekannt. In der Neuauflage des Stadtlexikons wird sie nur erwähnt, dabei hatte Gisela Kunick (geb. Krebs) viele Jahre als Leiterin des Pioniertheaters hunderte von Radebeuler Kindern mit den Aufführungen des Ensembles nicht nur viele frohe Stunden bereitet, sondern auch unzähligen Mädchen und Jungen mittels des Theaterspielens die Wege in deren künftiges Leben geebnet. Gisela Kunick war lange Jahre die Leiterin des Pioniertheaters Radebeul. Unter ihrer Regie entstanden in den 1960er und 1970er Jahren Inszenierungen wie „Der kleine Hase Gernegroß“ von Sergej Michalkow, „Der Entschluß“ von Peter Döhnert oder „Hilfe, ich bin ein Kind“ von Juri Sotnik, eine Geschichte, die 1978 auch verfilmt wurde. Sotnik war ein bekannter Jugendbuchautor, dessen Werke häufig auch dramatisiert und viel von Amateurtheatern in der DDR gespielt wurden. Mehrere Aufführungen brachte das Pioniertheater in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendtheater Radebeul heraus wie zum Beispiel 1969 „Timur und sein Trupp“ von Arkadi Gaidar oder 1971 „Die Jagd nach dem Stiefel“ von Hans Albert Pederzani. Das Stück handelt von einer Schlägerei im Jahr 1932 zwischen KPD- und SA-Männern, bei der ein KPD-Mann den Tod findet. Daraus entsteht ein spannender Kriminalfall mit falschen Verdächtigungen, der schließlich von eine Gruppe Kinder aufgeklärt werden kann.

Mitunter stand die 1926 Geborene auch selbst auf der Bühne, wie beispielsweise in Emil Rosenows Kater Lampe des Arbeitertheaters vom VEB Plattenwerk „Max Dietel“ Meißen oder in Peter Döhnerts Märchenstück Die Truhe vom Jugendtheater Radebeul des VEB Raschufa Radebeul. Auch später half sie gerne aus, wenn Not an der Frau war. So spielte sie beim Jugendtheater Planeta eine der Frauen von Theben in der großen Erfolgsinszenierung ihres Mannes Klaus Kunick „Antigone“ von Bertolt Brecht. Als Lehrerin Sonja Wladimirowna trat sie in Wladimir Tendrjakows „Die Nacht nach der Abschlußfeier“ auf und in dem Lesetheater „Die Aula“ nach Hermann Kant hatte sie die Sprechrolle der Figur Filter übernommen.

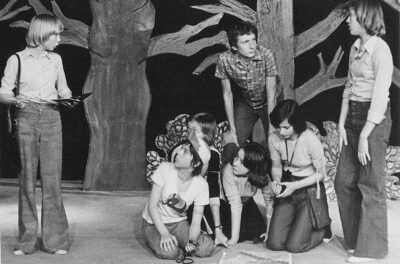

Szene aus Emil Rosenows Kater Lampe mit Gisela Krebs (l.) in der Rolle der Frau Seifert, 1965, gespielt vom Arbeitertheater des VEB Plattenwerk „Max Dietel“ Meißen Foto: Archiv Baum

Das Pioniertheater Radebeul war dem Haus der Jungen Pioniere „Walter Ulbricht“ angeschlossen, welches sich von 1950 bis 1989 auf der Straße der Jungen Pioniere, der heutigen Winzerstraße in einem Objekt befand, was vermutlich unter den Namen „Rosenhof“ bekannter ist. Gisela Kunick hatte mit dem Pionierhaus einen Vertrag abgeschlossen und so war eine kontinuierliche Theaterarbeit mit Kindern gewährleistet. Zahlreiche, der theaterspielenden Mädchen und Jungen wechselten später in das Jugendtheater des VEB Druckmaschinenwerk PLANETA über. Da sich die Räumlichkeiten des Pionierhauses nur bedingt für die Theaterarbeit eigneten, hatte die Einrichtung mit dem Klubhaus „Heiterer Blick“ des VEB Druckmaschinenwerkes PLANETA eine Vereinbarung über die Nutzung von deren Räumlichkeiten für gelegentliche Probenarbeiten und für Auftritte getroffen. Beide Ensembles, das Pioniertheater und das Jugendtheater, arbeiteten wiederholt zusammen und unterstützten sich gegenseitig. Gisela Kunick spielte dabei eine wesentliche Rolle und wirkte, unter anderem mit der Dresdner Dramaturgin und Übersetzerin Dr. Katharina Scheinflug, als die „gute Seele“ beider Theatergruppen.

Es war das Jahr 1993, als Gisela Kunick mit ihrem Mann Radebeul verließ und sich in Meersburg am Bodensee ansiedelte, wo sie noch 11 Jahre mit ihren Mann Klaus lebte, der 2004 schließlich in der neuen Heimat verstarb. Mit 91 Jahren zog sie ins Seniorenstift Meersburg ein und engagierte sich als Vorsitzende des Heimbeirates. Nach einem erfüllten Leben ist sie am 13. Mai 2021 im Alter von 95 Jahren dort friedlich verstorben.

Karl Uwe Baum