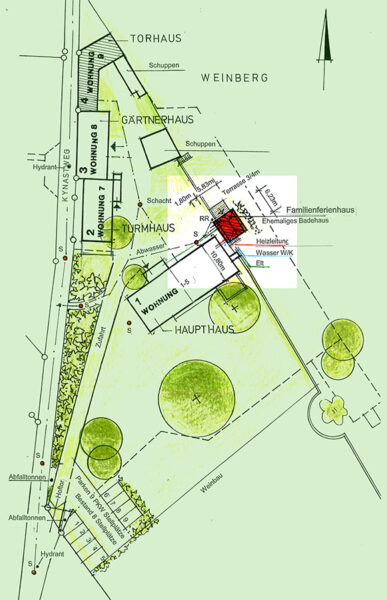

Dieses ehemalige Weingut hat seine freie Lage in der Landschaft weitestgehend beibehalten können, mehr als andere Weingüter in Radebeul und ist allein schon deshalb etwas Besonderes. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude des Weingutes Haus Kynast, Radebeul-Zitzschewig, Kynastweg 26, wurden nach 1990, nachdem die Eigentumsfrage zugunsten der Familien Klaus und Hans-Peter Muth geklärt war, in Etappen saniert. Da diese Baugruppe recht groß ist, traten zwischen den Bauzeiten der einzelnen Häuser auch Phasen der Bauruhe ein, was in diesem Falle sinnvoll war. Bisher fertiggestellt sind das Fachwerkhaus mit Durchfahrt, das Gärtnerhaus mit ehem. Stall, jetzt Wohnhaus und das Herrenhaus als das größte Gebäude. Entsprechend der verschiedenen Baualter der Gebäude wurden die Fassadenfarben, sofern nicht Originalbefunde da waren, etwas differenziert, jedoch einer Farbgruppe (Gelb, Ocker, Weiß) zugehörig, angewendet. Das Turmhaus und das Badehaus standen mit der Instandsetzung bis 2021 bzw. 2022 auf der Warteliste. Jetzt laufen Voruntersuchungen für die Baumaßnahme Turmhaus (errichtet im 18. und 19. Jh.).

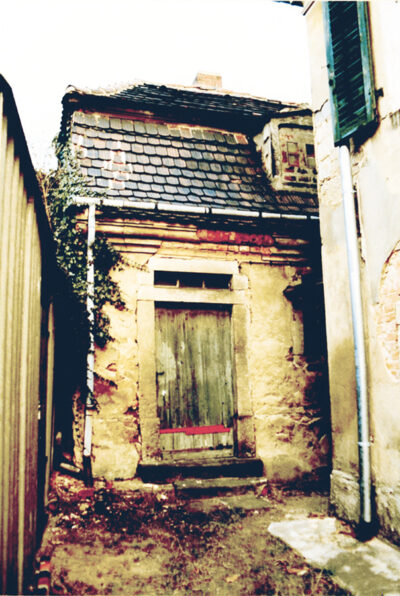

Für mich überraschend (dienstlich bin ich als Rentner in das Geschehen nicht mehr eingebunden) wurde im Herbst vorigen Jahres damit begonnen, das kleinste Gebäude, das sogen. Badehaus, zu sanieren. Ich war aber angenehm überrascht. In den letzten 30 Jahren lag das Badehaus, von einer Notsicherung mit einer Lage Wellbit auf dem Dach mal abgesehen, brach, weil keine neue Nutzung zu finden war. Im Laufe des 20. Jh. war das Badehaus auch als Waschhaus und später nur noch als Abstellraum genutzt worden. Da der Verfall voranschritt, musste offenbar jetzt eine Planung und die Instandsetzung zur Rettung des barocken Badehauses eingeleitet werden. Die Planung der Maßnahme lag wieder in den Händen von Architekt Volker Röhricht, der auch bei den bisherigen Sanierungen im Kynast tätig war. Es ist ein gutes Verhältnis zwischen dem derzeitigen Bauherrn Hans-Peter Muth und dem Radebeuler Architekten ersichtlich.

Bei gelegentlichen Spaziergängen sah ich die verschiedenen Bauzustände an dem kleinen Gebäude: die Erneuerung des Dachstuhls (Fa. Damm / Reichenberg), die Dachdeckung mit roten Biberschwanzziegeln (Fa. Theile / Radebeul), Maurerarbeiten (Herr Bormke / Radebeul), Putzarbeiten (Fa. Hentschel / Ebersbach-Neugersdorf) und Tischlerarbeiten (Fa. Holz u. Glas / DD-Cossebaude).

Aber woher kam eigentlich der Name Badehaus und welche Stellung nimmt das Haus von 1724 innerhalb des Ensembles ein? Offenbar hatte das Herrenhaus (1. Bau wohl 1578, in der heutigen Form 2. Hälfte 17. Jh.) kein Bad und man wünschte sich zu Beginn des 18. Jh. unter gestiegenen hygienischen Ansprüchen ein solches. Da man aber den Einbau eines Feuchtraums in das Herrenhaus scheute, wurde das Badehaus als kleines, separates Gebäude östlich des Herrenhauses angeordnet. Der damals innerhalb des Ensembles gewählte Standort liegt sozusagen im Schatten des Herrenhauses – es war ein Funktionsbau und er sollte kurze Wege zum Hauptgebäude haben. Das Badehaus wurde früher über eine Rohrwasserleitung von einem eigenen, etwa 200m entfernten Brunnen am Krapenbergweg mit Frischwasser versorgt. Es zeigt sparsame barocke Formen im Dach (Mansarddach), bei den Gaupen sowie an den Wölbungen des Traufgesimses. Unser beschriebenes, eingeschossiges Badehaus sitzt in der das Gelände von Südost nach Nordwest verlaufenden Stützmauer, wie im beigefügten Lageplan von Herrn Röhricht ersichtlich ist. Die lange Syenitstützmauer bildet die funktionelle Trennung der Bereiche Weinberg sowie Wohnen, Hof und Park. Ein paar Veränderungen weist das Projekt auf, sie sind aber wegen des Denkmalcharakters gering: Etwa mittig im Dach war ein Schornstein, der nun wegfiel. Das alte Badehaus brauchte keine Treppe, ins Dachgeschoss kam man über eine Außentreppe innerhalb der Stützmauer. Im EG wird ein Wohnraum mit Miniküche sein und im DG soll der Schlafbereich mit WC und Dusche entstehen. Für eine bescheidene Wohnnutzung kommt jetzt eine hölzerne Innentreppe dazu. Die neue Nutzung – Wohnung für minimale Ansprüche, Ferienwohnung oder eine ähnliche Nutzung – steht jetzt, da die Ausbauarbeiten beginnen, aber noch nicht endgültig fest.

Der Anblick des äußerlich fertiggestellten ehemaligen Badehauses ist erfreulich und wertet das Ensemble auf, viele Jahre war an dieser Stelle nur der Verfall zu sehen. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Farbe Weiß, bzw. ein gebrochenes Weiß, so bliebe. So könnte sich das kleinste Haus besser neben dem Hauptgebäude behaupten. Darüber, also über die Instandsetzung, hätte sich sicherlich auch Regine Muth (Ehefrau von Klaus Muth, gestorben am 6. Juni 2012) gefreut, deren Herz sehr am Kynast hing.

Andere Themen zu Haus Kynast wurden von mir bereits in Vorschau & Rückblick, Heft 1/96 und 2/16 vorgestellt.

Dietrich Lohse

Weiterführende Literatur:

„Radebeul, Stadtführer durch Vergangenheit und Gegenwart“, Liselotte Schließer, Edition Reintzsch, 1996

„Denkmaltopographie Stadt Radebeul“, Volker Helas, Michael Müller, Mathis Nitzsche, Sax Verlag, 2006

„Sächsisches Weinland, historische Weingüter im Elbtal, Matthias Donath, Edition Sächsische Zeitung, Redaktions- u. Verlagsgesellschaft Elbland mbh, 2010