Oder: Sprachlosigkeit, die sprachlos macht

Das Ringen um den Erhalt des Lügenmuseums und des historischen Festsaales im ehemaligen Gasthof Serkowitz wird zum Wettlauf mit der Zeit. Wie war das doch mit dem Hasen und dem Igel? Der Hase hatte keine Chance. Er rannte und rannte bis er schließlich erschöpft zusammenbrach. Er hatte nicht begriffen, dass es mitunter schlauer sein kann, wenn man sich gar nicht bewegt. Wie dem Igel und dessen Frau die gewonnene Flasche Branntwein bekam, ist leider nicht bekannt.

Einen freischaffenden Künstler mit einem gehetzten Hasen zu vergleichen ist natürlich recht gewagt. Doch das Wegbrechen von Strukturen und die zunehmend grassierende Projektitis erfordern den aberwitzigen Dauerlauf von Fördermittelgeber zu Fördermittelgeber. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt und Selbstausbeutung der Normalzustand.

Die Aktion der Offenen Türen am 2. Juni im Lügenmuseum, reiht sich ein, in die unzähligen Versuche, das überregional bekannte Lügenmuseum als Kunst- und Kultureinrichtung in Radebeul etwas bekannter zu machen und um es dauerhaft zu etablieren. Über 60 Besucher waren der Einladung gefolgt, darunter auch zahlreiche Leser von „Vorschau und Rückblick“.

Die Kurzführungen der zwei Kunsterklärerinnen im Ehrenamt wechselten mit musikalischen Rundgängen, die durch den Leiter des Lügenmuseums Reinhard Zabka und den Akkordeonspieler Gabriel Jagieniak begleitet wurden. Die Erläuterungen zu den kinetischen Objekten, Licht- und Klanginstallationen, verbunden mit einem kurzen Exkurs über den Dadaismus, die Dissidentenszene der ehemaligen DDR, die Geschichte des Lügenmuseums, über verschiedene Lebensentwürfe und Kulturen. Zu entdecken gab es neben den Werken von Zabka, auch Exponate von vielen anderen Künstlern. Dass die Erklärungen sehr dankbar aufgenommen wurden, ist wohl auch ein Hinweis darauf, dass noch einige Zusatzinformationen in den Ausstellungsbereichen ergänzt werden sollten. Unbestritten ist jedoch die Qualität des reichhaltigen Ausstellungs- und Sammlungsbestandes.

Vor, während und nach den Rundgängen sowie bei Kaffee und Kuchen im Museumsgarten ist man miteinander ins Gespräch gekommen. „Obwohl wir in Serkowitz wohnen, sind wir heute das erste Mal hier und werden mit den Enkelkindern bestimmt wiederkommen“, meinte ein älteres Ehepaar. Eine junge Radebeulerin war mit Tochter und deren Freundin gekommen. Die Begeisterung stand ihnen ins Gesicht geschrieben und auch die Lust, solcherart Objekte aus Alltagsgegenständen einmal selber zu gestalten. Nahezu allen Besuchern war allerdings auch die Fassungslosigkeit anzumerken, dass es diesen anregenden Kunstort schon bald nicht mehr geben könnte in Radebeul. Und es stand die Frage im Raum, warum sich die Entscheidungsträger einer inhaltlichen Diskussion verweigern.

Zwischen Türen und Toren: v.l.n.r. Birgit Schaffer, Karl Uwe Baum, Dorota Zabka, Gabriele Schindler, Reinhard Zabka, Christine Zabka Foto: Karin Baum

Schade eigentlich, dass keiner der drei Oberbürgermeisterkandidaten an diesem Tag durch die weit geöffneten Türen schritt und auch keiner der gewählten Stadtverordneten. Einzig Prof. Thomas Bürger, welcher als Sachkundiger Bürger im Bildungs- Kultur- und Sozialausschuss aktiv ist, zeigte aufgeschlossenes Interesse.

Reinhard Zabka führt durch alle Räume, mittendrin die Vorsitzende des Vereins „Vorschau und Rückblick“ Ilona Rau (3. v.l.) Foto: Karin Baum

Aber wie, so frage ich mich, soll der Disput über Kunst- und Kultur geführt werden, wenn auf die zahlreichen Beiträge im kulturellen Monatsheft „Vorschau und Rückblick“ und den Offenen Brief des Radebeuler Kultur e.V. zur Situation des Lügenmuseums, über 350 Personen unterzeichnet haben, keinerlei Reaktion erfolgt? Das laute Schweigen macht wütend, rat- und fassungslos.

Nachdem der Vorsitzende des Radebeuler Kultur e. V. Günter „Baby“ Sommer noch einmal bestätigt hatte, dass keine Antwort auf den Offenen Brief vom 29. März 2022 eingegangen sei, wollte Karl Uwe Baum zur Einwohnerfragestunde im Rahmen der Stadtratssitzung vom 15. Juni wissen, welche Gründe es gibt, dass der Offene Brief bis heute nicht beantwortet wurde. Der jüngst wiedergewählte Oberbürgermeister Bert Wendsche schien sich über diese Frage zu wundern, da man doch gerade dabei sei, eine Ausschreibung der Immobilie vorzubereiten. Sobald der Ausschreibungstext durch den Stadtrat bestätigt ist, gäbe es ein Antwortschreiben.

Das war sehr ernüchternd. Ein öffentlicher Disput ist nicht vorgesehen und man fragt sich: Ist die massive Ausgrenzung der aktiven Kunst- und Kulturszene etwa kalkulierte Absicht?

Worum es den Unterstützern zum Verbleib des Lügenmuseums im Gasthof Serkowitz geht? Ganz bestimmt nicht um die Bevorzugung eines einzelnen Künstlers. Dass gegenwärtig über 60 Bildende Künstler in der Lößnitzsztadt wirken, ist kein Geheimnis. Aber nicht jeder Einzelkünstler betreibt eine Kunst- und Kultureinrichtung, die an jedem Wochenende und während der Schulferien zuverlässig geöffnet ist, entwickelt genreübergreifende Kunst- und Vernetzungsprojekte für den öffentlichen Raum, bietet jungen, lokalen und internationalen Künstlern die Möglichkeiten zur Mitwirkung und Präsentation.

Darüber hinaus geht es den Unterstützern um den Erhalt des letzten öffentlich zugängigen Saales und um den Erhalt von Kunst- und Kulturgut.

Die Redaktionsmitglieder Karin und Karl Uwe Baum mit dem Musiker Gabriel Jagieniak im Dissidentenatelier Foto: Burkhard Schade

Diese Ignoranz ist jedoch kaum auszuhalten. Haben wir es verlernt, miteinander in einen Dialog zu treten? Dass es in Radebeul ein Kommunikationsbedürfnis gibt, wurde deutlich am 16. Mai zum Bürgermeisterkandidaten-Triell im mehr als gut gefüllten Luthersaal. Merkwürdig war nur: Kultur stand leider nicht auf der Tagesordnung. Allerhöchste Priorität scheinen in Radebeul die Fuß- und Radwege zu besitzen.

In Bezug auf den Serkowitzer Gasthof haben sich die Kommunalpolitiker bisher jeder Diskussion verweigert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollten Tatsachen geschaffen werden.

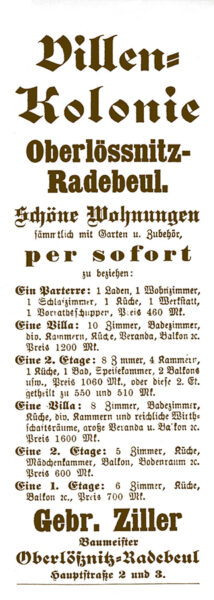

Bereits 2012 wurde das Anwesen in Form einer Ausschreibung zum Objektpreis von 125.000 Euro angeboten. Schon damals meinte man, dass eine Wohn- und Gewerbenutzung auch ohne Publikumsverkehr vorstellbar wäre. Glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen. Und schon damals hatte man festgestellt, dass es schwer möglich ist, den Gasthof als gastronomische Einrichtung wiederzubeleben. Die zehnjährige Nutzung als Ausstellungs- und Experimentierort hat bisher sehr gut funktioniert und die Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofes blieben in ihrer Ursprünglichkeit erhalten.

Es ist immer wieder eine Frage der Prioritätensetzung. Will man Kunst und Kultur erhalten oder vernichten? Zur Abschreckung ist von einer millionenschweren Sanierung die Rede. Die Strategie der kleinen Schritte scheidet scheinbar von vornherein aus. Warum eigentlich? Vielleicht wäre die Maßnahme finanziell beherrschbar, wenn die notwendige Zeit zugestanden wird, damit Spenden und Fördermittel eingeworben werden können?

Es wäre gut, wenn die gemeinsame Suche nach einer Lösung nicht abbricht, bevor sie begonnen hat. Der erbärmliche Zustand des Bahnhofs in Radebeul-West ist ein warnendes Beispiel. Auch hier fehlte der komplexe Weitblick. Politik und Verwaltung waren zu zögerlich. Sparen wollte man an der falschen Stelle. Und vom Vorkaufsrecht der Stadt wurde kein Gebrauch gemacht. Das Resultat ist eine leerstehende Ruine.

Auch auf der Titanik spielte die Musik bis zuletzt. Deshalb sind alle Freunde und Unterstützer des Lügenmuseums am 9. September herzlich zu einem Fest eingeladen. Gefeiert werden zwei Jubiläen: das 33-jährige Bestehen des Lügenmuseums und 10 Jahre Lügenmuseum in Radebeul-Serkowitz.

Karin (Gerhardt) Baum

Achtung Terminverschiebung!

Die Podiumsdiskussion mit anschließendem Festakt anlässlich „10 Jahre

Lügenmuseum in Radebeul-Serkowitz“ findet am 12. September 2022, um 19 Uhr statt.

Unterzeichner Offener Brief des Radebeuler Kultur e.V.

Die Bekundungen zum Offenen Brief über den Gasthof Serkowitz und das Lügenmuseum halten unvermindert an. Den Brief haben mittlerweile über 360 Bürgerinnen und Bürger aus Radebeul und aus weiteren 46 Ortschaften der Bundesrepublik unterzeichnet. An der parallel laufenden Petition beteiligten sich bis zum 15. Juni 577 Personen.

Nach neuesten Informationen aus der Stadtratssitzung vom 15. Juni 2022 erfolgt eine Antwort auf den Offenen Brief des Radebeuler Kultur e. V. nach der Ausschreibung des Objektes „Serkowitzer Gasthof“ seitens der Stadtverwaltung.

Andrea Littau, Pädagogin, Pirna – Wolter Schuh, Rentner, Coswig/Sa. – Markus Retzlaff, Künstler, Radebeul – Kathrin Schmidt, Verkäuferin, Radebeul – Uwe Daubitz, AL Fernsehen, Radebeul – Chris Wagner, Fotograf, Dresden – Angela Lüken, Sozialpädagogin, Darmstadt – Ingrid Buchmann, Rentnerin, Coswig/Sa. – Wilfried Buchmann, Rentner, Coswig/Sa. – Albrecht Dubiel, Angestellter, Dresden – Eva Wulsten, Lehrerin, Radebeul – Jörg Baarß, Architekt, Radebeul – Victoria Esper, Kulturmanagerin, Radebeul – Dr. Hans-Jochen Müller, DV-Berater, Radebeul – Renate Klingner, Rentnerin, Radebeul – Thomas Berndt, Angestellter, Radebeul – U. D. Nagel, Rentnerin, Dresden – Monika Dreyer, Rentnerin, Dresden – Hans Naumann, Rentner, Radeburg – Wolfgang Gebauer, Rentner, Radeburg – P. Könitz, Selbständiger, Dresden – Torsten Nenke, Rentner, Radebeul – Erika Nenke, Rentnerin, Radebeul – Rudolf Zirm, Renter, Radebeul – Marion Kahnemann, Künstlerin, Dresden – Dr. Ute Müller, Rentnerin, Radebeul – Gudrun Seidel, Bürgerin, Radebeul – Dr. Heinrich Seidel, Rentner, Radebeul – Steffan von Koslovski, Privatier, Weinböhla –Angelika Güttler, Erzieherin, Niederau – Henri Güttler, Empfangsmitarbeiter, Niederau – Kerstin Louig, Heilpraktikerin, Moritzburg – Sebastian Lieber, KFZ-Service, Dresden – Frank Mietzsch, Ebersbach – Edelgard Taepke, Kulturinteressierte, Dresden – Enrico Scotta, Künstler, Radebeul – Prof. Dr. Gudrun Jägersberg, Radebeul – Monika Binder, Rentnerin, Radebeul – Evelyn Dänhardt, Rentnerin, Dresden – René Stich, Maschinenbau Ingenieur, Radebeul – Lutz Richter, Rentner, Radebeul – Silvana Mehnert, Sängerin, Radebeul – Heiko Fröhlich, Physiker, Radebeul – Andreas Deppner, Baumsachverständiger, Radebeul – K. Leliveld, Dipl Mg, Radebeul – Marc Binder, Arzt, Radebeul – Herbert Heinze, Rentner, Dresden – Julian Heschgen, Ingenieur, Freiburg – Sebastian Hempel, MA. Soziale Arbeit, Konstanz – Henry Nitschke, Ingenieur, Radebeul – Yvonne Raschke, Angestellte, Radebeul – Ute Roschig, Angestellte, Radebeul – Jürgen Heidenreich, Rentner, Radebeul – Heike Schmidt, Architektin, Radebeul – Gabriele Hübner, Erzieherin, Radebeul – Karin Kretschmar, Rentnerin, Radebeul – Volker Kretschmar, Rentner, Radebeul – Sonja Kratzsch, Rentnerin, Dresden – Anette Richter, Rentnerin, Kesselsdorf – Christine Ruge, Rentnerin, Freital – Ute Faust, Dresden – C. Mandel, Angestellte, Tharandt – Marleen Herz, Angestellte, Dresden – Stephanie Laeger, Freiberuflerin, Dresden – K. Kretzschmar, Lehrerin, Radebeul – Annekattrin Böhme, Lehrerin, Radebeul – Andrea Hammer, Lehrerin, Radebeul – Steffen Berger, Betreuungskraft Demenzkranker, Radebeul – Jürgen Kavte, Musiker, Niederau – Andreas Baßendowski, Dichter, Coswig/Sa. – Sylvia Luft, Trauerrednerin, Dresden – Sven Helsig, Verwaltungsangestellter, Braunschweig – Claudia Schmoranzer, Verwaltungskauffrau, Radeburg – Detlef Schmoranzer, Sozialarbeiter, Radeburg – Silvia Ibach, Malerin, Radebeul – Christian Fuller, Selbständiger Kaufmann, Radebeul – Heidi Heschel, Rentnerin, Dresden – M. Hesolel, Projektleiter, Dresden – Nicola Berlin, Erzieherin, Dresden – Christoph Pysz, Dipl.-Ingenieur, Friedewald – Robby Lampe, IT Dipl.-Ingenieur, Dresden – Grit Zimmermann, Dipl.-Ingenieur – Babett Hesolet, Medizinisch-technische Assistentin, Dresden – Christiane Zeidler, Erzieherin, Dresden – Britta Sommermeyer, Angestellte, Dresden – Carolina Günther, Referendarin, Dresden.