Kunst geht in Gärten

18 Stationen, 85 Künstler

11. und 12. Juli 2020

Seit jeher sehnen sich die Menschen nach Austausch und Kultur. Vieles, was uns bisher als selbstverständlich erschien, war durch den Ausbruch der Corona-Pandemie plötzlich nicht mehr möglich. Das Virus führte auch im kunst- und kultursinnigen Radebeul zu Stille und Isolation. Doch allmählich kehrt das Leben in den öffentlichen Raum zurück und es ist Zeit für neue Sinneseindrücke. Die Denkpause wurde vielfach genutzt, um Ideen reifen zu lassen und kulturelle Impulse zu setzen. So hat die Stadtgalerie Radebeul gemeinsam mit dem Radebeuler Kultur e.V. unter dem Motto „Kunst geht in Gärten“ eine neue Veranstaltungsreihe initiiert. Künstler, Radebeuler Gartenbesitzer, Winzer und Kulturschaffende haben sich nun vernetzt und starten ein ungewöhnliches Experiment aus Tradition, Fantasie und Lust an Improvisation. Ein Orientierungsplan verbindet 18 Stationen, die sich über ganz Radebeul verteilen. Gärten erzählen ihre Geschichte, laden zum Verweilen und anregenden Gesprächen ein. Natur und Kunst verbinden sich zu einer Symbiose. Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie und Installation werden in ungewohnte Zusammenhänge gesetzt. Wandermusiker ziehen von Ort zu Ort. Performanceaktionen sowie vielfältige kulturelle Darbietungen tragen zur Belebung bei. Die rege Mitwirkungsbereitschaft aller Beteiligten hat die kühnsten Erwartungen übertroffen. Dafür sei herzlich gedankt. Trotz der noch immer notwendigen Abstandsregeln freuen wir uns auf ein lebendiges, achtsames Miteinander.

Stationen

1 Elbe

„TERROIR“ Aktionskunst

Tobias Wolf

herkulisches Ringen mit der Elbe

im größten Garten von Radebeul

SA 10-18 Uhr, SO 10-18 Uhr

Elbufer Altkötzschenbroda, Kontakt: 0172-3471023

2 Stadtgalerie Radebeul

Bernd Hanke „RÄUME & DINGE“ Fotografik

SA 14-18 Uhr, SO 13-17 Uhr

SA Performance: Klaus Liebscher

Altkötzschenbroda 21, Kontakt: 8311625

3 Hof Atelier Oberlicht / Kunstpasssage

„FreiArt“ – Kunst unter freiem Himmel

Regina Baum, Simone Ghin, Sabine Herrmann,

Frank Mehnert, Markus Retzlaff, Renate Winkler

Malerei, Grafik, Objekte, Keramik

SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr

Altkötzschenbroda 23, Kontakt: 0172-3030173

4 Café grünlich

Frank Hruschka

Malerei, Grafik

Musik: Mrs Columbo

SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr

Altkötzschenbroda 25, Kontakt: 8386888

5 Alte Molkerei

„Molke Open Studios 2020“

Johannes Flechtenmacher, Manuel Frolik, Nora Herrmann,

Franziska Hoffmann, Sophia Hoffmann, Thomas Judisch,

Kax Mowalewski, Moritz Liebig, Stephanie Lüning,

Simon Mann, Roswitha Maul. Frank Zitzmann

Einzelarbeiten, Installationen

SA 13-19 Uhr, SO 14-18 Uhr

SO 16:30 Uhr live: DRESDNER GNADENCHOR

Fabrikstraße 26, Kontakt: 0162-6883813

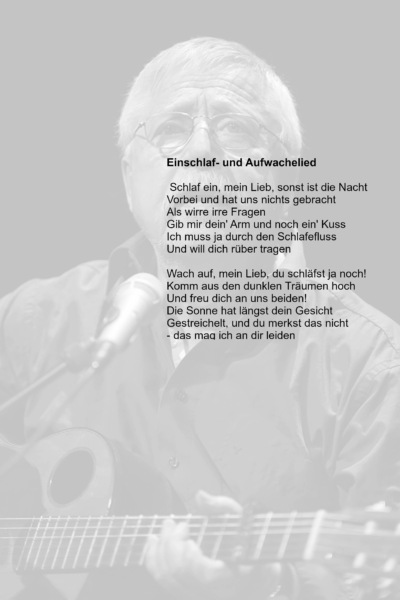

6 Kunsthaus Kötzschenbroda

„Insekten, Viren, Mauerblümchen & Exoten“

Christiane Latendorf, Gabriele Schindler,

Matthias Kistmacher, Matthias Kratschmer,

Ingo Kuczera, Pseudo 1, Pseudo 2

Malerei, Keramik, Objekte, Installationen, Kunstaktion

SA 15/16 Uhr „Märchenhafte Lieder aus liederlichen Märchen“

Wolf-Dieter Gööck (Gesang und Saiteninstrumente)

Max Lorenz (Gesang, Saiteninstrumente und Percussion)

SO 15/16 Uhr Die Affen

Ole Sterz (Mandoline, Geige)

Marie Luise Herrmann (Gesang, Akkordeon)

Georg Bergmann (Bass, Gesang)

Björn Reinemer (Percussion, Gesang)

SA 15-18 Uhr, SO 15-18 Uhr

Käthe-Kollwitz-Straße 9, Kontakt: 0160-2357039

7 Garten Atelier Mittag

Johanna Mittag, Ju Sobing

Malerei, Grafik, Objekte

Musik: Henriette und Johanna Mittag (Bratsche, Geige)

SA 13-18 Uhr

Bodelschwinghstraße 1, Kontakt: 0170-3859478

8 Garten Atelier Schulze

Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze

Objekt, Plastik

SA 13-19 Uhr

Finstere Gasse 7, Kontakt: 8387425, 0173-3687169

9 Galerie mit Weitblick

Thorsten Gebbert, Horst Hille,

Dorothee Kuhbandner, Friedrich Richter

Malerei, Grafik, Keramik, Kleinplastik

Stille und Kuchen im Brunnen

Mitmachaktion am SA: Seifenherstellung

SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr

Obere Bergstraße 13, Kontakt: 0174-1471270

10 Garten Atelier Konheiser

Cornelia Konheiser

Malerei, Grafik

SA 14-18 Uhr

Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 12, Kontakt: 8389081

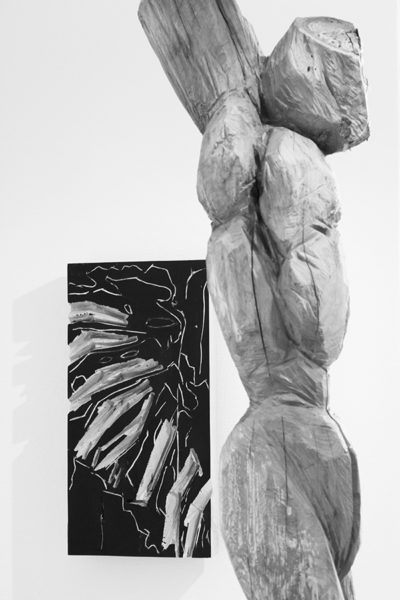

11 Garten Atelier Reinemer

Gabriele Reinemer, Detlef Reinemer

Plastik

SA 14-18 Uhr

Bennostraße 15, Kontakt: 8301159, 0174-4721864

12 Weingut Drei Herren

Joachim Rauch

Malerei

SA 12-21 Uhr, SO 12-21 Uhr

Weinbergstr 34, Kontakt: 0171-5248000

13 Sächsisches Weinbaumuseum Hoflößnitz

„Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün“

Dietmar Kunze

Zeichnungen

SA 10-18 Uhr, SO 10-18 Uhr

Knohllweg 37, Kontakt:8398331, 0179-6674718

14 Café am Spitzhaus

Mechthild Mansel

Malerei

Besenwirtschaft Gebr. Lorenz / Wein F. Fourré

Tel: 0174-4956398

SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr

Spitzhausstraße 40, Kontakt: 0179-6790863

15 Terrasse Wilhelmshöhe

Sophie Cau, Jens Gebhardt, Karen Graf, Peter Graf, Klaus Liebscher,

Karola Smy, Wolfgang Smy, Claus Weidensdorfer+, Irene Wieland

Malerei, Grafik

Performance: „Quintravers“ (Flötenquintett)

Action Painting: Klaus Liebscher

Schlußakt: Künstlerin bemalt Künstler

Musik: Hartmut Dorschner,

Katharina Sommer, Günther Baby Sommer, Irene Wieland

SO 14-20 Uhr

An der Wilhelmshöhe 10, Kontakt: 8308601, 0177-2952652

16 Garten Atelier Wieland

Plastik, Malerei, Performance mit den Künstlern

der KUNSTSPUREN: Uwe Beyer, Sophie Cau, Silvia Ibach,

Gabriele Kreibich, Klaus Liebscher, Peter PIT Müller,

Anita Rempe, Gabriele Seitz, André Uhlig, Ralf Uhlig,

Anita Voigt, Irene Wieland, Bettina Zimmermann

Kunstspuren suchen Naturspuren,

Nähmaschine rattern für „Quintravers“ im Farbrausch

SA 13-18 Uhr

Meißner Straße 57, Kontakt: 8309452

17 Lügenmuseum

„Shutdown“ Exibition

Kurt Buchwald, Sophie Cau, Justus Ehras, Lutz Fleischer,

Richard von Gigantikow, Klaus Liebscher, Gabriele Reinemer,

Katrin Süss, Juliane Vowinkel, Dorota Zabka

Außerdem: Livestream und Sankt-Nimmerleins-Garten

SA 13-18 Uhr, SO 13-18 Uhr

Kötzschenbrodaer Straße 39, Kontakt: 0176-99025652

18 Garten Atelier Uhlig

„Bilderfindung im Garten“

Ralf Uhlig

Grafiken, Collagen

Janek Uhlig

Graffiti mit Schablonentechnik

SA 15-18 Uhr, SO 11-18 Uhr

Straße des Friedens 49, Kontakt: 8308760

19 Wandernde Musiker

SA Micha Winkler (Posaune)

SA und SO Robert Hennig (Akkordeon, Klarinette, Geige)

Gabriel Jagieniak (Akkordeon, Gesang)

Antonio Lucaciu (Saxofon)

HINWEISE

Der gedruckte Flyer ist ab Anfang Juli im

Radebeuler Kulturamt und weiteren Auslagestellen erhältlich.

Die Besucher bringen ihr eigenes Glas und wer will,

das eigene Picknickkörbchen mit.

Getränke sind vor Ort erhältlich.

Die Standorte von öffentlich nutzbaren Toiletten

sind besonders gekennzeichnet.

Eintritt frei.

Die Künstler freuen sich über eine Spende in den Hut.

Achtung: Im Orientierungsplan wurden die Nummern 8 und 10 vertauscht.

Flyer zum Download

Von der Kunst mit Kunst in Gärten zu gehen