Ein abschweifendes Gespräch mit Kempin über Kempin

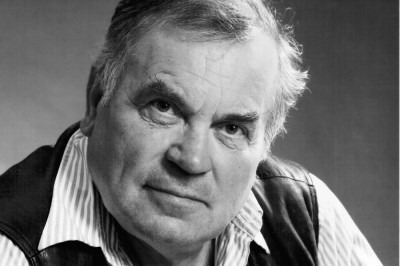

Sich selbst beschreibt der Maler und Grafiker Eckhard Kempin als „Mann der vielen Worte“, welcher trotz ständig sprudelnder Ideen zeitlebens mit den Füßen auf der Erde geblieben ist. Seine künstlerischen Hauptthemen, die er sich immer wieder stellt und von denen er manche auch gleichzeitig bearbeitet, ergeben sich aus der Realität. Um all seine Ideen umsetzen zu können, meint der Siebzigjährige euphorisch, müssten ihm noch 200 Jahre Lebenszeit vergönnt sein.

Eckhard Kempin

Als Ideenspeicher dienen ihm kleine Notizhefte. Davon trägt er stets eins bei sich. Mit dem „Kritzeln“ habe er begonnen, gleich nachdem er aus der Wiege gestiegen ist – so die augenzwinkernde Erinnerung. Als Jüngstes von drei Kindern ahmte er die Älteren nach. Der Vater brachte immer kleine Notizblöcke mit. Die Lust am Kritzeln wuchs. Unter den Geschwistern brach der Wettbewerb aus, wer sein Notizbüchlein zuerst gefüllt hat. Dieses „schnell und viel“ behielt Kempin bis heute bei, was anstrengend und anregend zugleich ist – sowohl für ihn, als auch für seine Mitmenschen. Kreative zehren sich eben häufig von Innen auf.

Nach Vertreibung und Flucht aus Hinterpommern wurde die fünfköpfige Familie – drei Kinder, eine Cousine und die Mutter – in Domsdorf, Kreis Bad Liebenwerda angesiedelt. Den Vater hatte man im Sommer 1945 erschossen, doch das erfuhr die Familie erst Jahrzehnte später.

In jenem Domsdorf also, stand die kleinste Brikettfabrik Europas. Dieser versorgungspolitisch wichtige Betrieb hatte ein Ferienlager und ein Kulturensemble. Alle drei Geschwister musizierten. Kempin spielte Blockflöte. Das „Kulturensemble Domsdorf“ mit seinen über 100 Ensemblemitgliedern wurde durch die Republik gereicht. Das ging soweit, dass die Mutter Angst bekam, die Schule könnte zu kurz kommen. Doch bereits Ende der 60er Jahre brach alles zusammen, der Betrieb wurde zwei größeren Kombinaten zugeschlagen.

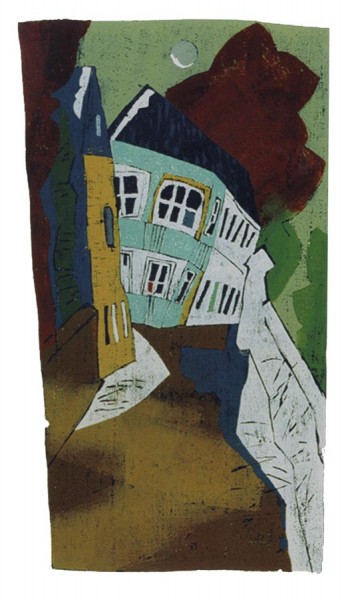

Hochzeit (2009)

Obwohl man die Abstammung der Familie über 250 Jahre zurückverfolgt habe, war keiner mit hervorhebenswerten musischen Ambitionen darunter, auch die als Kinder vielversprechend begabten Geschwister orientierten sich anderweitig. Kempin – so Kempin über Kempin – habe als Einziger die künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Doch zunächst lernte er im HO-Kreisbetrieb Bad Liebenwerda Gebrauchswerber. Zur Ausbildung gehörten Plakatgestaltung, Schriftmalerei sowie das Dekorieren von Schaufenstern. Aber Eckhard Kempin wollte Kunstmaler werden. Sein sehnlichster Wunsch war, in Dresden an der Kunsthochschule zu studieren. Es folgte ein langer und schwerer Weg. So fehlten zunächst einige Voraussetzungen. Weder war er Mitglied in einem Zeichenzirkel – er fuhr zum Zeichnen lieber allein mit dem Rad in die Natur und in die umliegenden Dörfer – noch hatte er Abitur. Also musste er drei Jahre zur Abendschule, um die Hochschulreife zu erlangen. Schließlich gehörte Kempin zu den Auserwählten, welche die Aufnahmeprüfung bestanden hatten. Die Immatrikulation erfolgte 1968. Seine Lehrer waren u.a. Gerhard Kettner, Hans Mroczinski und Herbert Kunze. Das Studium sah er als Freibrief, um ausschließlich Zeit für die Kunst zu haben. Einmal fuhr er mit dem Rad bis nach Bulgarien. Dort zeichnete er Menschen am Strand. Sein Lehrer Mroczinski gestattete ihm, das Thema fürs Diplom zu übernehmen. Allerdings wurde aus den „Menschen am Strand“ eine „Brigade am Strand“. Denn der werktätige Mensch stand im Mittelpunkt der sozialistischen Realismusauffassung.

Bis heute, so betont Eckhard Kempin, habe er keine eigene „Handschrift“. Das wäre für ihn so etwas wie Serienproduktion. Er will keiner von jenen Künstlern sein, die sich ständig selbst kopieren. Er will experimentieren, will sich nicht festlegen. „Dass er in kein Schubfach passt, darin sieht er keinen Makel. Die Form hängt vom Inhalt ab und nicht alles lässt sich zuordnen.“ Erkenntnisse der Bereiche Malerei, Grafik und Plastik befruchten sich bei Kempin grenzüberschreitend.

Seine geschiedene Frau, Regina Kempin, ist auch Malerin. Er lernte sie während des Studiums kennen. Mit ihr hat er zwei Töchter. Zum Broterwerb arbeitete der Familienvater von 1980 bis 1997 auch als Restaurator u. a. in Dresden, Pillnitz, Moritzburg, Nossen, Weimar und Radebeul.

Zur „Wendezeit“ befand sich sein Hauptwohnsitz in Weimar. Das war die erste ostdeutsche Stadt, die man zur Kulturhauptstadt gekürt hatte. Dort beteiligte er sich an vielen, vor allem baugebundenen Projekten. Seit 1998 lebt Kempin in Radebeul. Wohnung und Atelier hatte er zunächst auf der Burgstraße 2, wo auch Ausstellungen und Veranstaltungen stattfanden. Trotz existenzieller Tiefschläge und starker Einschränkungen, die mit dem Umzug im Jahr 2003 verbunden waren, engagiert er sich bis heute für Kunst und Künstlerkollegen.

„Es fällt heutzutage recht schwer herauszufinden, wer ein Künstler ist … Die Klassen an der Kunsthochschule werden größer, die Qualität lässt nach … Die Studenten sollten die Zeit an der Hochschule nutzen, um solides Handwerk zu erlernen … Die Schere zwischen arm und reich klafft auch bei den Künstlern immer weiter auseinander. Einzelne haben utopische Preise, während die Masse ums Überleben kämpft.“

Obwohl Kempin ein Einzelkämpfer ist, pflegt er freundschaftliche Kontakte zu Radebeuler Künstlern wie Klaus Liebscher, Christiane und Gunter Herrmann, Peter Graf und Dieter Beirich. Sein „KunstKabinettKempin“, nunmehr auf der Meißner Straße 27 , betreibt er, „weil er auf Dauer nicht gut mit sich allein umgehen kann. Er braucht Kommunikation nach Außen.“ Seine Idealvorstellungen münden darin, dass Bildende Künstler, Schriftsteller, Musiker und Filmemacher mittels Improvisation zu einer Einheit verschmelzen.

Der Lebensmittelpunkt von Eckhard Kempin befindet in Radebeul, aber Dresden ist als kulturelles Zentrum ebenfalls wichtig, vor allem die Jazz-Szene hat für ihn Herausragendes zu bieten. An Radebeul schätzt er die Vielfalt der Natur auf engstem Raum, das mediterrane Flair, die Weinberge und das Wasser. Trotzdem macht er sich Sorgen um die Zukunft dieser Stadt. Es werden zu viele Bäume abgeholzt. Manche Fassadenanstriche wirken ordinär. Und nicht jedes neue Gebäude sei eine architektonische Augenweide.

Vorgabe (2005)

Anlässlich des 70. Geburtstages von Eckhard Kempin wird in der Stadtgalerie Radebeul vom 18.11. bis 18.12. eine Personalausstellung mit 25 collageartigen Gemälden und 18 Original-Kunst-Alben gezeigt. Fotodokumente ergänzen die Präsentation. Mit dem doppeldeutigen Ausstellungstitel „Alterna(k)tiv“ spielt Kempin auch auf die spezielle Situation von Künstlern an. Die kennen kein Rentenalter. Er selbst sei erstaunlicherweise mit dem offiziellen Renteneintritt viel aktiver geworden. Ein Viertel der ausgestellten Werke ist 2011 entstanden. Kempin ist sein eigener Poet. Aus Gedankensplittern werden Textsplitter und die sollen nun gebündelt werden. Eine Autobiografie ist geplant. Zur Zeit arbeitet er auch an seinem Werkverzeichnis. Von über 2000 Arbeiten hat er bereits ein Drittel digitalisiert.

Gelegenheiten zur Begegnung mit dem Künstler bieten sich von der Vernissage über die Midissage bis zur Finissage. Den thematischen Schwerpunkt der Ausstellung bilden Metaphern auf das Leben, die sich dem Betrachter Schicht um Schicht aus einem Geflecht von Formen und Strukturen erschließen. Denn: Alles hat seinen Ursprung in der Realität und die Koordinaten hierfür bilden Raum und Zeit.