Die Illustratorin Sylvia Graupner zu Gast im Kulturbahnhof

»Überfahrt« aus dem Zyklus Spurensuche, Mischtechnik, 2017

Repro: S. Graupner

Mehr oder weniger zufällig hatte ich auf der Radebeuler Homepage unter der Rubrik „Aktuelle Meldungen“ eine poetische Zeichnung entdeckt, die mich neugierig machte. Hingewiesen wurde damit auf die Ausstellung „Sommer am Fluß“, welche am 7. Juni im Kulturbahnhof eröffnet werden sollte. Die ausstellende Künstlerin, Sylvia Graupner, war mir bis dahin kein Begriff, was allerdings nicht verwundert, denn sie lebt und arbeitet sowohl in Annaberg-Buchholz als auch in Dresden. Eingeladen hatte sie die Kulturamtsleiterin Frau Dr. Lorenz, welche viele Jahre in Annaberg-Buchholz im Kunst- und Kulturbereich tätig war. Dass Sylvia Graupner bereits im Jahr 2022 auf der vom Notschriftenverlag initiierten Radebeuler Buchmesse im Hof der Stadtgalerie mit einem eigenen Stand vertreten war, hatte ich nur flüchtig wahrgenommen. Dass sie seit vielen Jahren mit dem Verleger Jens Kuhbandner und seiner Frau bekannt und befreundet ist, erfuhr ich erst im Nachhinein. Auch mit den in Radebeul wirkenden Künstlern Sophie Cau und Reinhard Zabka ist sie freundschaftlich verbunden.

Die Bildfolge „Sommer am Fluß“ überrascht durch ihre heitere Farbigkeit und verleiht der Mittelhalle des Kulturbahnhofes nicht zuletzt durch das dominante frische Grün eine sehr schöne Atmosphäre. Detailreich und nicht ohne Augenzwinkern, vermitteln die Arbeiten von Sylvia Graupner Lebensfreude und Zuversicht. Im einführenden Text heißt es „Was gibt es Schöneres als einen Sommertag am Fluß zu verbringen. Die Bilder der Ausstellung laden ein, mit den Augen spazieren zu gehen, sich treiben zu lassen…“ und, so würde ich gern ergänzen wollen, sich in die Ferne zu träumen, um dort wiederum anderen eigenwilligen Träumern zu begegnen. Und wo Sylvia Graupner ausstellt, dürfen natürlich auch ihre, um mutmachende Sprüche nie verlegenen blauen Hunde und die widerborstigen roten Katzen nicht fehlen.

Porträt Sylvia Graupner, Foto: Ulrich Fuchs

Gedanken und Gefühle werden von der Künstlerin auf mitunter recht surreal wirkende Tiere, Fabelwesen oder Phantasiegestalten transformiert. Und so begegnet man in den Werken von Sylvia Graupner nicht nur blauen Hunden und roten Katzen, sondern auch einer Mondfrau, einem schlafenden Karussell, einer famosen Insbettbringmaschine, einem zaubernden Müllmann, einem kleinen Saurier oder träumenden Schafen, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihre Freude haben.

Sylvia Graupner, die 1973 in Annaberg-Buchholz geboren wurde, beherrscht ihr Metier souverän. Sie studierte von 1992 bis 1995 Bühnenbild und Graphikdesign an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Von 1995 bis 1999 besuchte sie die Fachklasse Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Bis 2002 war sie Meisterschülerin beim Grafiker und Bühnenbildner Prof. Volker Pfüller (1939–2020). Von ihm habe sie gelernt, immer genau hinzuschauen und zu hinterfragen. Pfüller war ein kluger und kritischer Beobachter. Sein Credo lautete: Man kann nur zeichnen, was man begriffen hat.

Sie selbst lehrte von 2014 bis 2021 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Dabei war es ihr wichtig, die Studenten zu ermutigen, eigene Wege zu beschreiten, etwas auszuprobieren, herauszufinden, „was in ihnen drin ist“. Keinesfalls sollten sie sich anpassen oder verbiegen, nur um anderen zu gefallen.

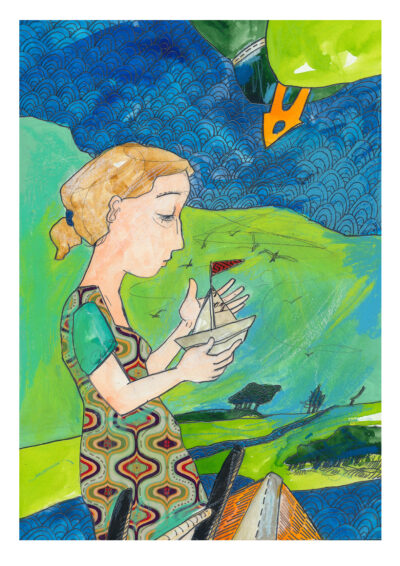

»Frau mit Faltschiffchen« aus dem Zyklus Spurensuche, Mischtechnik, 2017 Repro: S. Graupner

Gegenwärtig arbeitet Sylvia Graupner als freiberufliche Illustratorin für Schul- und Kinderbuchverlage aber auch immer wieder fürs Theater. Mehrere, der von ihr illustrierten Bücher sind in verschiedenen Sprachen weltweit erschienen. Ihr Schaffen umfasst Zeichnungen, Radierungen, Collagen und Bilder in unterschiedlichen Mischtechniken. Neben Illustrationen entwirft sie Bühnenbilder, Plakate, Broschüren und auch Kartenspiele. Dem Erzgebirge und ihrer Geburtsstadt fühlt sie sich bis heute verbunden, was sie in ihren Illustrationen auch zum Ausdruck bringt. Im Jahr 2010 erhielt sie den Stadtpreis von Annaberg-Buchholz u.a. für ihren künstlerischen Beitrag zur Pflege von Brauchtum, Kultur und Tradition.

Sylvia Graupner hat keine Scheu vor schwierigen Themen. In der Zeitschrift „Philosophie und Ethik in der Grundschule“ setzte sie sich auf nachdenkliche und mutmachende Weise mit Themen wie „Natur gibt, Natur nimmt“, „Abschied, Tod und Trauer“ oder „Wie wollen wir leben“ auseinander.

Zurzeit wirkt sie an einem Projekt im Bereich der Onkologie mit. Dabei geht es um den Umgang mit Ängsten, um Hoffnung und Zuversicht.

Die Umsetzung ihres Bilderbuches „Meine erste Hochzeit“ als Zeichentrickfilm hatte 2009 auf der Berlinale Premiere und gewann den Pulcinella Award des Festivals CARTOONS ON THE BAY 09.

Sylvia Graupners Terminkalender ist prall gefüllt mit Ausstellungen, Fachtagungen, Lesungen, Mitmalaktionen … Sie beteiligt sich an Projekten in Bibliotheken, Museen, Galerien, Schulen und Krankenhäusern. Um das Pensum zu bewältigen, muss sie sich sehr strukturieren. Ihr Arbeitstag beginnt in der Regel um 8 Uhr. Ideen hat sie mehr als genug, welche zunächst als Bleistiftskizzen aufs Papier gebracht werden – erst später kommen Aquarellfarben, Tusche sowie andere Materialien zum Einsatz. Natürlich ist es ein Unterschied, ob es sich dabei um freie oder auftragsgebundene Arbeiten handelt. Auch hat sie bereits einige eigene Bücher geschrieben.

Die Bildergeschichten entstehen als freie Arbeiten und sind eine Art gezeichnetes Tagebuch. Wie sie sagt, pflegt sie damit ihren Inneren Garten. Ein Skizzenbuch trägt sie immer bei sich. Ihr selbstironischer Blick aufs Leben, lässt vieles leichter werden.

Illustration und Bühnenbild ergänzen sich, so die Künstlerin, da ein Buch mit einer Inszenierung vergleichbar sei. Dabei wäre bei der Bildfindung das dramaturgische Denken durchaus von Vorteil. Oft arbeitet sie mit verschiedenen Textautoren und Musikern zusammen. Frisch erschienen ist das Kreative Denk-Buch, welches sie gemeinsam mit ihrer Tochter Helene Graupner gestaltete.

Wer mehr über Sylvia Graupner wissen möchte oder ein originelles Geschenk sucht, wird auf ihrer Homepage fündig. Die Gelegenheit zum Ausstellungsbesuch im Kulturbahnhof bietet sich noch bis zum 31. August. Ja und vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch wieder eine kleine Radebeuler Buchmesse? Sollte dann Sylvia Graupner mit einem Stand vertreten sein, werde ich bestimmt nicht mehr so gedankenlos daran vorrübergehen.

Karin (Gerhardt) Baum