Eine Glosse?

In Pandemiezeiten ist man schon ganz schön angeschmiert. Man kommt nur schwer vor die Tür, auch weil einem die Lust dazu gehörig vergangen ist. Denn, wohin soll man seine Schritte lenken, ist ja eh alles zu! Früher, ja früher, war alles besser. Selbst die Fantasielosesten konnten wenigstens Einkaufen oder wie der Neudeutsche jetzt sagt, Shoppen gehen. „Na gut, ganz ist die Sache nicht verloren“, dachte ich bei mir. Wenn ich schon in meinen vier Wänden bleiben muss, weil meine Hausärztin immer noch keinen Termin für mich hat, setze ich mich eben vor den Schirm…, also vor den Bildschirm. Wozu hat man denn das Ding? Doch nicht nur fürs Finanzamt oder die „Vorschau“! Und beim Kurven im Internet bin ich auf eine grandiose Idee gekommen. Schauen wir doch mal, was so die Partnerstädte machen. Wir haben ja genug davon, da kann das ein abendfüllendes Programm werden. Und so war es dann auch. Ich habe einen virtuellen Ausflug unternommen.

Partnerstädte sind was Feines. Mit denen kann sich eine Stadt schmücken und ist meist auf der Seite der Guten…, wenn man die richtige Stadt erwischt hat. Das muss aber nicht immer klappen. Hat man die Richtige, so kann man Anteilnahme zeigen. Sogar das abgenützte Wort Solidarität kann wieder ins Spiel kommen, welches man sonst im Alltag eher vermisst. Und das Beste aber daran, alles ist absolut freiwillig.

Mit zwei, drei Mausklicks war ich ratz-patz über den Atlantischen Ozean gelangt, geschickt das Bermuda-Dreieck umschiffend, durch den Golf von Mexiko gesegelt und sicher auf dem Airport der Militärbasis Fort Huachuca in Sierra Vista gelandet. Falls der eine oder andere Leser jetzt nicht gleich draufkommt: Sierra Vista liegt im Süd-Westen der USA, im Bundesstaat Arizona, ca. 300 Kilometer vom Golf von Kalifornien entfernt, in der Nähe der mexikanischen Grenze. Los Angeles kann als grobe Orientierung für die Gegend dienen. Aber ich sag‘s mal so, mit der „City of Angels“ kann sich natürlich Sierra Vista nicht vergleichen. Wurde aber auch erst 1956, gewissermaßen am Reißbrett, nach der Devise „ein Haus, kein Haus“ erbaut und hat heute immerhin über 44.000 Einwohner. Allerdings kann man den Eindruck gewinnen, dass Sierra Vista eher eine Kaserne mit Wohnquartieren und einer Außenstelle der Universität von Arizona dran ist. Angehörige der riesigen Militärbasis, die ca. 75 Prozent der 397 km² umfassenden Stadt ausmacht, waren schon in der halben Welt unterwegs, ob nun erwünscht oder nicht. Die Grenze zu Mexiko 20 Kilometer südlich, scheint durch den hübschen rostbraunen Zaun mit einer Höhe von 4 bis 5 Metern, aufgestellt vermutlich vom letzten oder vorvorvorletzten Präsidenten, jedenfalls sicher zu sein.

Aber ich frag mich schon, was wir in der Wüstenstadt wollen, wo doch laut Wikipedia „Sinn und Zweck“ einer Städtepartnerschaft „das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg“ sein soll? Mit einem Wochenendausflug ist da nichts zu machen. Ja ich weiß, da gab es mal den Apachen-Krieg der USA gegen die Ureinwohner, der 40 Jahre dauerte, und den Apachen-Häuptling Cochise, der dann die Waffen niederlegte und mit den weißen Eroberern seinen Frieden machte. Heute schickt Radebeul Schüler zum Erfahrungsaustausch dorthin – es sind ja auch nur ca. 14.000 (!) Kilometer.

Allerdings liegen Heroica Ciudad de Cananea (Mexiko) und Obuchiw (Ukraine) ebenfalls nicht gerade um die Ecke. Die beiden Städte sind zumindest von der Einwohnerzahl annähernd so groß wie Radebeul. Aber sonst? Cananea ist nur im Zusammenhang mit Sierra Vista und dem Schüleraustausch interessant. Mit dem sich in den 1970er Jahren vom Dorf zur Stadt entwickelten Obuchiw gibt es einen regen Austausch. Auch wenn der Supergau in der Ukraine schon 36 Jahre her ist, zieht mich dennoch nichts nach Obuchiw, denn Tschernobyl liegt nur knapp 180 Kilometer entfernt.

Bleibt noch St. Ingbert. Der gemütliche Ort an der nahen französischen Grenze im Saarland, wo man schnell mal rüberzwitchen kann, sagt mir da schon eher zu. Die Grenze spürt man nicht, wenn da am Straßenrand nicht ein Schild wäre, welches auf die nun geltende französische Verkehrsordnung hinweisen würde. Die Menschen sind hüben und drüben nicht anders, die Gesetze schon. St. Ingbert ist die älteste Partnerstadt Radebeuls und war besonders Anfang der 1990er Jahre hilfreich, als hier noch keiner wusste wie das geht „Westen spielen“. Schade, dass ich nicht mit Google Maps durch die Straßen fahren und in die Schaufenster sehen konnte. Die Stadt setzt jetzt mehr auf die schöne Landschaft, da der Bergbau schon 1957 eingegangen ist. Vielleicht wär das mal was für einen Urlaub? Dort gibt es allein 37 Ferienwohnungen unter 100 Euro. Da wird sich doch was finden lassen?!

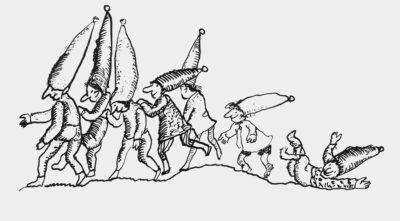

Aber vielleicht sollten wir doch mal was Neues probieren. Die meisten Gemeinden suchen sich ja eine Partnerstadt, mit der sie etwas Gemeinsames haben, meint Wikipedia. Wie wäre es mit einer Ost-Ost-Städtepartnerschaft?! Bei annähernd gleichem Leidensweg ist doch schon mal eine gute Grundlage geschaffen. Saßen wir 1989 nicht alle gleichermaßen in der Patsche und wussten nicht wie es weitergehen soll? Die Teterower haben damals gesagt: „Na da stell‘mer uns erscht mal ganz dumm.“. Wie ich darauf komme? Nun ja, das denke ich mir halt so, weil Teterow die Heimat der Schildbürger ist, und die wussten sich immer zu helfen. Also, da könnt ich Geschichten erzählen… Aber die kann heutzutage jeder Depp im Internet nachlesen. Freilich muss man dann aufpassen, dass man nicht den richtigen Zeitpunkt verpasst, sonst bleibt der Zustand immer so. Einen gewaltigen Vorteil hätte die neue Verbindung auf alle Fälle. Bis Teterow sind es nur 386 Kilometer! In vier Stunden kann man schon beim Bürgermeister auf dem Schoß sitzen und ihn fragen, ob er auch so gewählt wurde, wie der einstige Bürgermeister von Schilda, meint

Euer Motzi