von Ursula Martin

Meine Bekanntschaft mit diesem Haus, Borstasse 15, erfolgte völlig unerwartet und abrupt. Bis zum Mai 1947 hatten wir, mit Ausnahme von sechs Wochen unmittelbar nach Kriegsende, zusammen mit Angehörigen der Sowjetarmee in unserem Haus in der Rennerbergstraße wohnen können. Obwohl es in einem Gebiet lag das die Sieger beschlagnahmt hatten, wurde doch in einigen Häusern ein Zusammenleben geduldet. Im Mai 1947 kam plötzlich der Befehl, das ganze Viertel innerhalb von zwei Tagen von allen Deutschen zu räumen und diesen anderen Wohnraum zuzuweisen. Von uns wurde darüber hinaus verlangt, alle Möbel im Haus zurückzulassen. Wir bekamen deshalb im Haus Heimburg drei Zimmer sowie eine sogenannte Anrichte zugewiesen, die zum Teil möbliert, jedoch ohne Betten waren. Mit einem Tafelwagen transportierten die Eltern deshalb die Einrichtung ihres Schlafzimmers zur Borstraße, hatten die Rechnung allerdings ohne die neuen Mieter gemacht. Sie mussten alles wieder zurückbringen, erreichten aber, dass sie die Einrichtung unseres sogenannten Fremdenzimmers mitnehmen konnten. Die zugewiesenen Zimmer, die im Erdgeschoss lagen, waren sehr groß und sehr hoch, die Höhe betrug 3.85 m, das größte Zimmer war 36 Quadratmeter groß. Eigentlich sehr komfortabel für diese Zeit, aber die ganze Pracht war, mit Ausnahme eines kleinen Zimmers, in dem sich ein Kachelofen befand, nicht heizbar. Zum Glück lag der Sommer vor uns und damit die warme Jahreszeit.

Das Haus war damals von Frau Rosenmüller gepachtet, in meiner Erinnerung war sie Kriegerwitwe und lebte mit ihrem Sohn von etwa acht Jahren und ihrer etwas älteren Tochter in der ersten Etage. Nach uns zog in die noch verbliebenen zwei Zimmer des Erdgeschosses Familie Jünger mit zwei Söhnen ein, im Souterrain lebte Familie Müller mit einem Sohn. Herr Müller betrieb in Radebeul-Ost eine Fahrradwerkstatt. Im Souterrain befand sich die Küche des Hauses und die Zentralheizung. Beides war nicht in Betrieb, die Küche war sehr groß und lag weitab von den Wohnräumen, für die Benutzung der Heizung fehlte der Brennstoff. Vor dem Krieg waren die Speisen in der Küche zubereitet worden, in die Wohnräume gelangten sie mittels eines Aufzugs, der in einer sogenannten Anrichte mündete. Dieser kleine Raum besaß einen großen Kohleherd sowie einen Gas- und einen Wasseranschluss. Für uns war das ein glücklicher Umstand, da dort gekocht werden konnte und wir eine Wasserstelle in der Wohnung hatten. Die Toilette lag außerhalb der Wohnung, besaß aber auch ein Waschbecken.

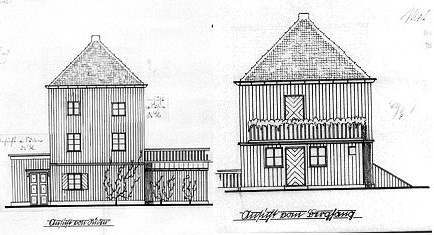

Das kleinste Zimmer war 18 qm groß, hatte vier Türen und ein großes Fenster. Sein wertvollstes Einrichtungsstück war der Kachelofen. Neben ihm konnte noch ein Kohleherd aufgestellt werden. So hatten wir im Winter ein warmes Zimmer und Mutter musste nicht in der eiskalten Anrichte kochen. Das dritte Zimmer war das Musikzimmer der Villa gewesen. Es war zum Teil mit Holz getäfelt und besaß eine sogenannte Weinnische, die etwas erhöht lag. Dieser Raum diente uns als Schlafzimmer. Zum Waschen mussten wir uns mit einem Waschtisch mit Porzellanschüsseln und Wasserkannen behelfen. Das einzige Bad der Villa lag in der ersten Etage und gehörte unserer Vermieterin. Ab und zu durften wir es benutzen. Jedoch zeigte sich Frau Rosenmüller so wenig erfreut darüber, dass wir es später vorzogen, ein öffentliches Wannenbad aufzusuchen. Die Möbel, die in der Wohnung vorhanden waren, waren sehr massiv und voller Schnörkel. Familie Rosenmüller hatte vor dem Krieg in Dresden ein Pfandleihgeschäft betrieben, wahrscheinlich stammten sie aus dieser Quelle. Eine Besonderheit der Erdgeschossräume bestand darin, dass die Fenster alle mit sogenannten Scherengittern versehen waren. Man musste sich davor hüten, sie zuzumachen, da die Schlösser, waren sie einmal zugeschnappt, nur schwer wieder aufzubringen waren. Das Waschhaus und die Abstellräume waren in einem Nebengebäude untergebracht. Zu unserer Wohnung gehörten noch eine Veranda und eine Terrasse. Von dieser führten Stufen in den Garten, der damals noch fast bis an die Meißner Straße ging und der große Bäume, vor allem Buchen, enthielt. Die Wege waren mit kleinen Buchsbaumhecken begrenzt. Ein Teil des Gartens war natürlich dem Mangel an Gemüse und Obst zum Opfer gebracht und in Beete umgewandelt worden. Auch an einen Hühnerstall kann ich mich erinnern.

Was mich an dem Anwesen besonders faszinierte war die Tatsache, dass es einer Schriftstellerin gehörte. Ich hatte mit meinen neun Jahren noch keinen richtigen Begriff von der Bedeutung einer solchen, geschweige, dass ich Werke von Wilhelmine Heimburg gelesen hatte. Viele Jahre später habe ich dann in Erinnerung an den Aufenthalt in ihrem Haus, »Lumpenmüllers Lieschen« und »Kloster Wendhusen« gelesen.

In unser Haus auf der Rennerbergstraße war nun Familie Adalchanjan eingezogen. Herr Adalchanjan war Oberst und stammte aus der damaligen armenischen Unionsrepublik, seine Frau kam aus Moskau. Als sie 1947 einzogen, brachten sie einen kleinen Sohn, Wowa, mit, der zweite Sohn, Igor, wurde in Radebeul geboren. Um wenigstens immer mal nach unserem Haus und den Möbeln sehen zu können, besorgte meine Mutter ein- oder zweimal pro Woche für diese Familie den Haushalt und kümmerte sich um die Kinder. Adalchanjans erwiesen sich als recht zugänglich und wir durften, was damals eine wichtige Ernährungsgrundlage war, unseren Garten weiter bebauen und abernten. Das Viertel, es lag zwischen Meißner und Paradiesstraße, Schweizer- und Schuchstraße, war durch Barrieren abgeriegelt. An der Schuchstraße stand ein Posten, der einen Ausweis, »Propusk« sehen wollte. Konnte man ihn nicht vorweisen, hatte man in gehörigem Abstand um das Viertel herumzulaufen oder mit der Straßenbahn zu fahren. Zum Glück war diese Prozedur auch den Russen zu umständlich und es dauerte nicht lange und vor den Barrieren lagen große Steine, die das Übersteigen erleichterten. Für unsere Besuche hatte Familie Adalchanjan dafür gesorgt, dass wir einen »Propusk« bekamen. Meine Schule auf dem Augustusweg erreichte ich mit der Straßenbahn, fuhr diese nicht, so musste ich am Posten vorbei etwa 45 Minuten laufen.

Zweimal in dieser Zeit durften wir wieder für sechs Wochen in unserem Haus schlafen. Obwohl sie von ihren Landsleuten umgeben waren, fürchtete sich Glawa Adalchanjan davor mit den Kindern allein im Haus zu bleiben, während ihr Mann längere Zeit abwesend war. So zogen wir abends, mit Nachthemd und Zahnbürste bewaffnet, wieder in die Rennerbergstraße. Wir unterhielten uns mit Glawa, die gegenseitigen Sprachkenntnisse hatten sich im Lauf der Zeit beträchtlich erweitert, Mutti brachte ihr das Nähen mit der Maschine bei und allerlei Kochkünste, sogar Karten haben wir abends zusammen gespielt. Wowa war häufig bei uns, wir gingen mit ihm in den Zoo, fuhren mit dem Dampfer und brachten ihm deutsche Volkslieder bei. So pendelte unser Leben einige Jahre zwischen der Heimburg und der Rennerbergstraße hin und her, immer in der Hoffnung, dass wir bald wieder in unser Haus zurückziehen könnten.

Am Silvesterabend 1949 hatten wir Wowa und Igor bei uns, da deren Eltern mit Freunden das Jahresende feiern wollten. Gegen Mitternacht brachte Mutter sie wieder nach Hause und wartete bis ihre Eltern heimkehrten. Sie kamen, leicht angeheitert und luden sie noch zu einem Glas Sekt ein. Dabei eröffneten sie ihr, dass sie noch im Januar alle nach Dresden in das sogenannte Waldschlösschenviertel ziehen würden und wir alle wieder in unsere Häuser kommen könnten. Da sie nicht wollten, dass das Haus leer stünde, sollten wir ab sofort nachts wieder darin schlafen. Die Eltern hatten am Neujahrstag nichts Eiligeres zu tun, als allen Nachbarn die freudige Nachricht zu überbringen. Um den 20. Januar 1950 wurde das Viertel wieder an die Deutschen zurückgegeben. Wir haben Familie Adalchanjan noch einmal auf der Jägerstraße in Dresden besucht, dann war sie in Richtung Sowjetunion verschwunden und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Auch bei späteren Aufenthalten in Moskau konnte ich sie nicht ausfindig machen.

Und das Haus Heimburg? Es steht seit vielen Jahren leer und bietet einen traurigen Anblick. Jedes Mal, wenn ich daran vorübergehe, hängt die Dachrinne über der Haustür etwas weiter herunter. Es ist ein Jammer, die einst so prächtige Villa in diesem Zustand zu sehen.