Vom Leben vor und hinter hohen Mauern

Erst kürzlich wurde mir bei einer Vernissage diskret zugeraunt: Frau Baum, ihre Texte sind zu lang, sowas liest doch heute niemand mehr!

»Radebeul (be)sitzen« Cornelia Konheiser, bemalter Stuhl, 2016 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Na, dann mal los, dachte ich: Klarheit und Wahrheit, kurz und direkt, möglichst sachlich und fast ohne Ironie.

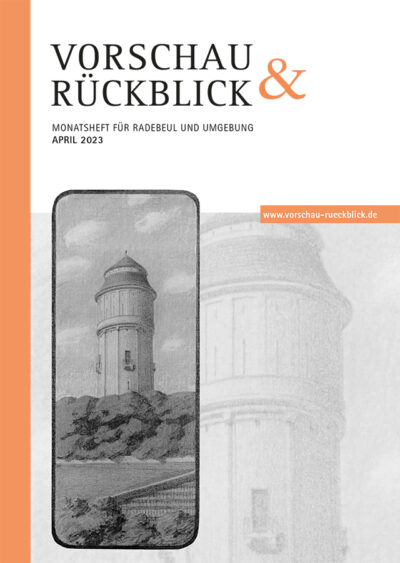

Einige erfreuliche Tatsachen gleich vorab: Allen Krisen zum Trotz – das kulturelle Monatsheft gibt es noch! Es ist nicht käuflich. Man kann es nach wie vor unentgeltlich erwerben. Alle Autoren sind hoch motiviert, arbeiten freiwillig und im Ehrenamt. Gefördert wird das Heft auch durch die Stadt Radebeul. Zurzeit mit einem Jahresbetrag von 1.000,00 Euro. Das sind 83,33 Euro pro Monatsausgabe und bei einer Auflage von 3.000 Stück aufgerundet 0,03 Euro je Heft. Das regelmäßige Erscheinen der Publikation wird hauptsächlich durch Anzeigen und Spenden garantiert – bis jetzt.

Dass nichts bleibt, wie es ist, hat wohl jeder schon mehrfach in seinem Leben erfahren müssen. Doch die Zuversicht sollte man niemals verlieren. Auch unser Vorläuferheft „Die Vorschau“ existierte nur von 1954 bis 1963, also keine zehn Jahre, aber der Mythos lebte fort.

Alte Exemplare wurden in Archiven und privaten Haushalten aufbewahrt, sind noch heute begehrt und aus vielerlei Gründen lesenswert. In dieser kulturellen Tradition stehend, erfolgte vor über drei Jahrzehnten ein

Wiederbelebungsversuch. Das erste Exemplar erschien mit dem leicht geänderten Namen „Vorschau & Rückblick“ im Mai 1990. Das inhaltliche Spektrum der Beiträge wurde erweitert und die Printausgabe erfährt seit 2010 durch die Online-Version eine digitale Ergänzung.

Schauen wir uns in der Radebeuler Vereinslandschaft einmal um, so stellen wir fest, dass wir nicht die einzigen sind, die einen langen Atem bewiesen haben. Auch der „verein für denkmalpflege und neues bauen“, zu dem wir seit jeher eine gute Beziehung pflegen, hat Höhen und Tiefen durchlebt, sich immer wieder selbst erneuert und bemerkenswerte Spuren sowohl im Stadtbild als auch im Bewusstsein vieler Bauherren und Bürger hinterlassen. Die Beitragsserie von Grit Heinrich, welche in unserem Monatsheft seit April veröffentlicht wird, bietet eine Übersicht zum 30-jährigen Wirken des Vereins.

Stadtzentrum Kötzschenbroda, Blick in die Moritzburger Straße und auf die Weinberge (noch ohne Wasserturm) Privatarchiv Andreas Gerhardt

Rathaus Niederlößnitz mit Königsplatz (heute Rosa-Luxemburg-Platz), um 1920 Privatarchiv Andreas Gerhardt

Der Einladung in das Foyer der Landesbühnen Sachsen am 26. März aus Anlass des Vereinsjubiläums waren über 200 Gäste gefolgt. Einen Höhepunkt des Abends bildete der Vortrag des renommierten Architekturprofessors Thomas Albrecht, welcher Radebeul mit Paris verglich. Beide Städte haben sich ihre harmonische Schönheit bewahren können und es folgte der dringende Rat: „Um ihre Stadtlandschaft zu schützen, benötigen Sie Regeln“. Doch die städtebaulichen Fehler, vor denen er warnen wollte, die hatte man doch schon längst, sowohl vor als auch nach 1990, in Radebeul gemacht!

Wohl ahnend, welchen Begehrlichkeiten die Lößnitzstadt nach dem gesellschaftlichen Umbruch ausgesetzt sein würde, konstituierte sich bereits 1990 in Radebeul eine Ortsgruppe des Bundes der Architekten, die noch im gleichen Jahr vorsorglich eine Ortsgestaltungssatzung angemahnt hatte. So war es dann auch konsequent und folgerichtig, dass sich 1993 jener Verein mit dem langen Namen gründete, welcher sowohl die Denkmalpflege als auch das neue Bauen einschließt. Die Idee, einen Bauherrenpreis auszuloben, entwickelte sich zur nachhaltigen und maßstabsbildenden Erfolgsgeschichte und stärkte das öffentliche Bewusstsein für Baukultur.

Fassaden von Wohn- und Geschäftshäusern im Zentrum von Paris, 2016 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Fassaden von Wohn- und Geschäftshäusern im Zentrum von Radebeul-West, 2023 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Fassade eines Bürogebäudes in Stahlskelettbauweise aus den 1970-er Jahren, Meißner Straße 50, Wasapark-Areal Radebeul ehemals VEB Kraftwerksanlagenbau, 2023 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Doch ohne verbindliche Regeln, konnten sich die Kräfte des freien Marktes mit ihren knallharten wirtschaftlichen Interessen und guten Anwälten immer wieder durchsetzen. Der Ratlosigkeit folgte die bürgerschaftliche Empörung. Offene Briefe, Petitionen, Banner im Straßenraum mit Aufforderungen wie „Rettet Radebeul“ begannen sich zu häufen.

Nun endlich wurden auch in Radebeul einige verbindliche Regeln beschlossen, darunter 2016 die Erhaltungssatzung zu Altkötzschenbroda sowie 2023 die Erhaltungssatzungen zu den Villengebieten Nieder- und Oberlößnitz.

Als das „Zentrum Radebeul-West“ 2016 zum Sanierungsgebiet erklärt wurde, hatten wir uns als Bürger zunächst sehr gefreut und viele Vorschläge eingebracht. Dann schien einiges aus dem Ruder zu laufen und die Kommunikation brach ab. Auf die Zuschauerbank verbannt, warten wir nun, was noch auf dem zentralen Bahnhofsvorplatz passiert, wie lange das Bahnhofsgebäude dem Verfall widersteht, ob die künstlerisch gestaltete Bahnunterführung eine vandalistische Überformung erfährt, wie eine Baumallee ohne straßenbegleitende Stellplätze den Einzelhandel belebt und wie sich der Schul-Monolith in das Wohngebiet einfügt.

Gespannt sind wir auch, wann der Startschuss für die Erarbeitung der Radebeuler Kulturkonzeption erfolgt. Das überarbeitete Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) aus dem Jahr 2015 ist im Internet abrufbar und bietet eine solide Basis.

Radebeul besteht nicht nur aus Straßen und Gebäuden. Hier leben auch Menschen.

Doch mit denen findet kaum noch ein Austausch statt. Dabei bietet gerade Radebeul ein nahezu unerschöpfliches Potenzial an kreativen und engagierten Alt- und Neubürgern, die sich bestimmt sehr gern an der weiteren Entwicklung und Gestaltung ihrer Stadt beteiligen würden. Dass der Begriff „Kultur“ im Vorfeld der letzten Oberbürgermeisterwahl keine Rolle spielte, hatte nicht nur mich irritiert.

Manch einer wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass von 1997 bis 2006 in Radebeul die Kulturbörse stattgefunden hat. Jeweils zum Jahresbeginn trafen sich die Vertreter der aktiven Kunst- und Kulturszene zwecks Diskussion und Terminabgleich. Interessierte Bürger waren dazu ebenfalls eingeladen.

Der daraus abgeleitete Jahreskulturkalender wurde liebevoll „Das kleine Schwarze“ genannt.

Die zehn Broschüren im Westentaschenformat sind heute ein heiß begehrtes Sammlerobjekt und haben einen festen Platz im Archiv der gelebten Stadtkultur.

Fakt ist: In Radebeul besteht ein gravierendes Kommunikationsdefizit. Aber liegt es nicht an jedem selbst, ob er sich mit seinen Anliegen und Bedürfnissen in der Stadtgesellschaft bemerkbar macht? Also, was sollte uns daran hindern, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen?

Ist es naiv, zu glauben, dass Stadtentwicklung etwas mit Langfristigkeit und Zielorientiertheit zu tun haben könnte? Was wurde nicht schon alles abgerissen, an Externe vermietet oder preisgünstig verkauft, was jetzt dringend benötigt wird?

Geduldig haben wir gehofft, dass jemand die Frage stellt, was denn nun mit dem Stadtarchiv, der Städtischen Kunstsammlung und dem Museumsdepot passieren soll, wenn das Wasapark-Areal eine grundhafte Umgestaltung erfährt? Könnte man nicht gleich dem Vorschlag folgen, die Städtischen Sammlungen und das Archiv künftig in mobilen Umzugswagen einzulagern? Schließlich haben sie schon mehrfach den Ort gewechselt und werden wohl auch künftig nicht so schnell zur Ruhe kommen. Und ganz nebenbei stellt sich die Frage, wie das sensible Gut all diese Tortouren übersteht.

Demnächst zieht die Musikschule in die Alte Post. Und schon wieder ergeben sich daraus einige Fragen: Welche Nachnutzung ist für das geschichtsträchtige Niederlößnitzer Rathaus vorgesehen, in dem einstmals Dr. Wilhelm Brunner, der letzte Bürgermeister von Kötzschenbroda, saß? Ist man sich bewusst, dass der Rosa-Luxemburg-Platz mit dem Rathausgebäude eine funktionale Einheit bildet? Was bedeutet es für die Bewohner, wenn eine Stadt mit 34.000 Einwohnern über kein Kino und kein Stadtmuseum verfügt? Ja nicht mal über einen angemessenen Veranstaltungsraum.

Schaufenster des Radebeuler Bürgertreffs auf der Bahnhofstraße 8, 2016 Foto: Karin (Gerhardt) Baum

Ein Check, welche Räume von Künstlern, Existenzgründern und sonstigen Kreativen zu welchen Konditionen genutzt werden können, ist dringend erforderlich. Zurzeit irren sie ratlos durch die Stadt und haben kaum eine Chance etwas Bezahlbares zu finden. Auch sollte der Festsaal mit der kleinen Bühne im Serkowitzer Gasthof unbedingt für die öffentliche Nutzung erhalten bleiben.

Damit es nicht heißt: Frau Baum, ihre Texte sind nicht nur zu lang, sie sind auch viel zu pessimistisch, folgt jetzt noch ein komprimiert optimistischer Schluss.

Also, was mir in letzter Zeit gefallen hat, ist die neu gestaltete Homepage der Stadt Radebeul. Sie wirkt modern und übersichtlich. Auf verbessernde Hinweise wird schnell und freundlich reagiert. Die Sanierung der Alten Post ist in vollem Gange. Aber auch die Frühjahrsblüher an Straßenrändern, auf öffentlichen Plätzen, in Parkanlagen und Gärten erheitern das Gemüt. Auf der sonnigen Flaniermeile von Altkötzschenbroda mischen sich die Einheimischen mit den auswärtigen Gästen. Der Blick vom Stadtzentrum in Radebeul-West zum Wasserturm ist immer noch unverbaut. Die Schmalspurbahn dampft durch den Lößnitzgrund. Der Elbradweg und die Lehrpfade verschiedenster Art sind stark frequentiert. Die Vorfreude auf die Karl-May-Festtage, die Kasperiade, das Wandertheaterfestival, den Grafikmarkt und die vielen Ausstellungen und Veranstaltungen zwischendurch (mal mit, mal ohne Wein) ist ungebrochen. Aller Kritik zum Trotz – es lebt sich gut in Radebeul!

Karin (Gerhardt) Baum