Oder: Rasselköppe feiern Straßenfest

Foto: Karin Baum

Die Käthe-Kollwitz-Straße, von einigen Anwohnern auch liebevoll KKS oder Kolli genannt, befindet sich in Radebeul-West. Sie beginnt an der Meißner Straße und endet an der Winzerstraße. Die nicht vorhandenen Straßenbäume lassen sie etwas steril erscheinen. Mauern wechseln sich mit Zäunen ab und schaffen Distanz zu den Häusern und ihren Bewohnern. Das Süd-Entree bildet linksseitig ein leerstehendes Geschäftshaus, gefolgt von einer unter Denkmalschutz stehenden Villa, die schon bessere Zeiten gesehen haben muss.

Das erste Haus auf der rechten Seite mit der gefühlten „Nr. 1“ ist das älteste Haus. Es wurde 1869 erbaut. Allerdings gehört es offiziell zur Meißner Straße, der die Hauptansicht des Gebäudes zugewandt ist. Der Eingang des Grundstücks befindet sich jedoch auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Von der Bürokratie unbeeindruckt, wurde es auf Beschluss der Kolli-Anwohner liebevoll adoptiert. Als Dank für die Integration sponserten die Hausbewohner für das beabsichtigte Straßenfest eine Grenzanlage und lieferten den Schrankenwärter gleich mit. Doch dazu später im Text.

Eröffnungszeremonie an der Grenze zwischen Kötzschenbroda und Niederlößnitz

Video-Standbild: Privatarchiv Starke

Die Bebauung der Käthe-Kollwitz-Straße erfolgte in einer relativ kurzen Zeitspanne mit freistehenden Landhäusern und Villen. Die Hausnummern beginnen mit der Nr. 2 und enden mit der Nr. 26. Die Hausnummern 1 und 5 sucht man vergebens. Die Senke im Grundstück der Nr. 3 lässt den ursprünglichen Verlauf eines Elb-Armes erkennen.

Unter Denkmalschutz stehen acht Gebäude, davon befinden sich sieben im unteren Straßenabschnitt. Zahlen und Fakten findet man über diese Gebäude in der Denkmaltopographie. Zu bieten hat die Straße aber einiges mehr. Zum Beispiel ein selbsternanntes Kunsthaus, einen Aussichtsturm, eine Gartenbühne, gut platzierte „Neugierden“, eine Tiefgarage, geheimnisvolle Schatzgruben, drei Trampolins, Echt- und Kunstrasen, zwei Dachterrassen, gepflegte Zier- und Nutzgärten sowie Hunde, Katzen, Vögel, Igel, Schnecken, Marder usw., usf. …

Die Hausgemeinschaften als Selbstversorger im Kolli-Straßencafé Foto: Privatarchiv Herrmann

Die Hausgemeinschaften als Selbstversorger im Kolli-Straßencafé Foto: Privatarchiv Herrmann

Jan Mixsa und sein Blechtheater mit Rasselköppen auf der Gartenbühne Foto: K. Baum

Kinder der Straße hüpfen in Säcken um die Wette Video-Standbild: Privatarchiv Starke

Recht paradox ist der Umstand, dass sich die Käthe-Kollwitz-Straße in einer innerstädtischen Grenzzone befindet und durch die Straße „Am Bornberg“ eine Teilung erfährt. Der nördliche Teil gehörte zur Niederlößnitzer Flur, wurde 1874 angelegt und hieß Augustusstraße. Der südliche Teil gehörte zur Kötzschenbrodaer Flur, wurde 1880 angelegt und hieß Albertstraße. Nach der Zusammenlegung beider Straßen erfolgte 1934 die Umbenennung in Graf-von-Spee-Straße und 1945 in Käthe-Kollwitz-Straße.

Ein Panoramabild zeigt Kötzschenbroda mit Teilen der Niederlößnitz im Jahr 1867. Weite Bereiche sind da im Elbtal noch unbebaut. Erst ab 1870 setzte in der Lößnitz ein rasanter Bauboom ein. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen (Weinanbau-, Weide- und Ackerland) wurden zur Bebauung freigegeben und parzelliert. Aus alten Hausunterlagen ist ersichtlich, dass hier fast ausschließlich die Baumeister bzw. Architekten Moritz Große, August Große, Adolf Neumann und Felix Sommer ihre Handschriften hinterlassen haben.

Einstmals waren es wohlhabende Bürger, die sich vor und nach 1900 in der Lößnitz ein Landhaus oder eine Villa leisteten. Der Wohnraum war großzügig bemessen. Da gab es Räume, die man als Vorsaal, Empfangssalon, Herrenzimmer, Ankleideraum oder Speisekammer genutzt hat. Mit „Abtritt“ war die Trockentoilette gemeint, scherzhaft auch „Plumpsklo“ genannt. Toiletten mit Wasserspülung und Bäder waren damals noch rar. Das Dienstpersonal lebte in kleinen, sehr sparsam ausgestatteten Räumen. Die Herrschaften hingegen genossen das Leben im „Sächsischen Nizza“ mit Balkon, Veranda, Laube und Gartenteich.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden auch in die Villen und Landhäuser der Käthe-Kollwitz-Straße zunehmend Vertriebene und Ausgebombte „einquartiert“. Erst mit der Schaffung von neuem Wohnraum begann sich die Situation allmählig zu entspannen.

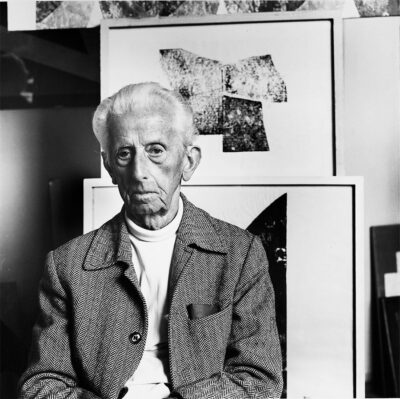

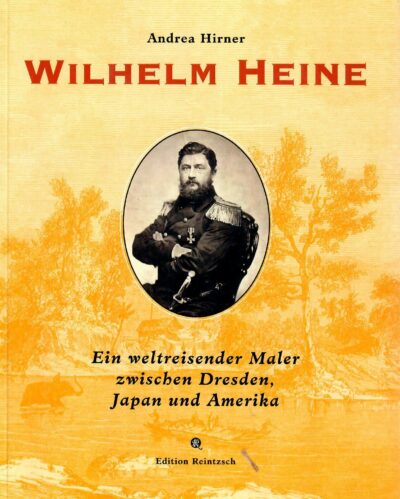

Zu den bekanntesten Bewohnern der Käthe-Kollwitz-Straße gehörten in der Nummer 24 (damals Augustusstraße 7) der Landschaftsmaler und Reiseschriftsteller Wilhelm Heine (1827 – 1885) sowie in der Nummer 15 der Radebeuler Ehrenbürger Hellmuth Rauner (1895 – 1975). Eine Beschäftigung mit deren lebensprallen Biografien ist durchaus lohnenswert.

Soweit – so gut. Aber wer sind nun die Menschen, die heute auf dieser Straße wohnen? Auffällig ist, dass in den letzten Jahren viele junge Familien mit Kindern zugezogen sind, die sich aber untereinander kaum kennen. So lag die Frage förmlich auf der Hand: „Wie wäre es, wenn wir die KKS einfach mal für einen Tag sperren und zur Kultur- und Spielstraße erklären?“ Gedacht, gesagt, getan.

Spannende Lektüre über einen bedeutenden

Bewohner unserer Straße Repro: Privatarchiv Rudolf

Die Resonanz der Anwohner war durchweg positiv, was ein wenig überraschte, hatte man doch bisher nur wenig Kontakt gepflegt. Aber warum sollte in einem Radebeuler Villengebiet nicht gelingen, was in den Dorfkernen schon lange praktiziert wird? Mit dem Stadtteilbudget, welches zur Belebung der Radebeuler Stadtteile vorgesehen ist, bot sich die Möglichkeit, eine derartige Kennenlern- und Mitmachaktion finanziell abzufedern. Die Beantragung der Fördermittel bei der Stadtverwaltung war erfreulich unkompliziert. Allerdings beanspruchte schon allein die Straßensperrung ein Drittel des ausgereichten Betrages. Zwei Drittel standen als Honorar für die auftretenden Künstler zur Verfügung, welche straßentauglich, allwetterresistent und improvisationsfreudig sein sollten. Alles Weitere bestritt die Anwohnergemeinschaft selbst.

Die Kolli wurde zur konsequent kommerzfreien Zone erklärt. Fantasie und Engagement standen hoch im Kurs. Ab Juni traf man sich im Garten des Kunsthauses mehrfach zu vorbereitenden Besprechungen. Und siehe da: Kreativität steckt an. Die Ideen sprudelten reichlich und die Protokolle wurden auch immer länger. Schließlich einigte man sich auf einen Veranstaltungstermin und das Programm. Es wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Jeder machte, was er am besten kann. Bei der ORG-Leitung (Kulturpraktiker im Ruhestand) liefen alle Fäden zusammen. Die Straße war das verbindende Element. Im Mittelpunkt allen Geschehens sollten die Kinder stehen. Altbekannte Spiele wie Sackhüpfen, Eierlaufen, Büchsenwerfen, Tauziehen wurden favorisiert. Papier, Kreide, Scheren, Schminke und Buntstifte genügten für den Kreativbereich. Um das bewusste Sehen zu schärfen, wurde ein Fotoquiz initiiert. Fürs festliche Outfit hatte man sich beim städtischen Kulturamt 375 Meter Wimpelketten ausgeliehen.

Am 26. September war es dann endlich soweit. Bereits am Vormittag wurde die Mitte-Süd-Kolli möbiliert. Von allen Seiten trugen die Hausgemeinschaften Tische, Bänke und Stühle herbei. Auf dem grauen Asphalt wuchs ein wildbuntes Straßencafé – mit und ohne Blumenvasen, Deckchen oder Kissenplatten.

Zaungalerie mit Bauzeichnung von der Villa auf der Käthe-Kollwitz-Straße 6 Foto: Privatarchiv Wilhelm

Punkt 14 Uhr sollte die Grenzzeremonie starten. Der Festredner schwang die Glocke und rief: „Hopp, hopp, hopp, lauft mal etwas schneller, jetzt geht’s los. Und jeder auf die richtige Seite!“ Eine Gießkanne wurde zum eindringlichen Signalhorn umfunktioniert. Doch kaum hatte der Redner die ersten Worte gesprochen, erfolgte der Zwischenruf: „Moment mal, die Kamera läuft noch nicht!“ Fehlstart. Alles retour. Zweiter Versuch. Zuerst die amtliche Mitteilung: „Abstand, Abstand, Abstand!“ Was folgte waren Namen, Zahlen, Fakten und historische Finessen. Dann der erlösende Moment. Der Schrankenwärter waltete seines Amtes. Der Schlagbaum hob sich. Die Niederlößnitzer und Kötzschenbrodaer begannen sich zu mischen – natürlich mit Abstand. Eingeladen waren als Ehrengäste auch ehemalige Bewohner der Käthe-Kollwitz-Straße, Bewohner von Nachbarstraßen, Radebeuls „Mister Wikipedia“, Vertreter des Dorf- und Schulvereins Naundorf sowie verdienstvolle Bürger aus Dresden und Zentral-Niederlößnitz.

Zaungalerie vor der landhausartigen Villa, Käthe-Kollwitz-Straße 26 Foto: K. Baum

Unmittelbar nach der Eröffnung erfolgte ein Rundgang mit Besichtigung der temporären Zaungalerien. An fast allen Grundstücken hingen Schilder mit dem Entstehungsjahr des Hauses. Zu sehen waren Fotos von Kaffeekränzchen und Familienfeiern, Fassadenentwürfe, Grundrisse, Besitzurkunden, Handwerkerrechnungen, Dokumentationen verschiedener Bauzustände und der Schriftwechsel mit Behörden. Aber auch Kopien von Resten alter Zeitungen, die man unter Dielenbrettern gefunden hatte bzw. Fotos von originalen baulichen Elementen, die bis heute noch funktionstüchtig sind, wurden voller Stolz gezeigt. Schade, fürs Schauen und Lesen war die Zeit eigentlich viel zu kurz.

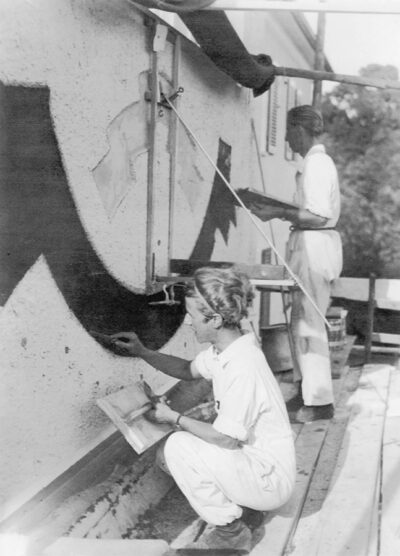

Verlockende Akkordeonklänge wehten über die Straße. Auf der Gartenbühne tönte es rassel, rassel, rassel. Das interaktive Blechtheater sorgte mit Gießkannen, Kochtöpfen, Trichtern, Eimern und einer Badewanne für Aufmerksamkeit. Und es dauerte nicht lange, bis sich die Zuschauer in bekennende Rasselköppe verwandelt hatten. Danach ging es weiter mit Kaffee, Kuchen, Keksen, Limonade und Musik. Kein Auto störte die Straßen-, Wett- und Wiesenspiele der ausgelassenen Kinderschar. Den offiziellen Abschluss bildete die Preisauslosung vom Fotoquizz. Und weil die Erwachsenen einfach noch nicht nach Hause gehen wollten, bildeten sie auf „ihrer Straße“ einen nächtlichen Stuhlkreis und redeten und redeten und redeten…

Auch zur gemeinsamen 3G-Open-Air-Nachlese am 11. Oktober waren noch einmal viele Anwohner in den Garten des Kunsthauses gekommen, um sich bei Glühwein und Zwiebelkuchen auf einer Großleinwand stehende und lebende Bilder von der gemeinsamen Straßenaktion anzuschauen. Und immer wieder hieß es: „Ach, war das ein schönes Fest!“ Ob es eine Fortsetzung geben wird, bleibt vorerst offen. Rasselköppe rasseln halt spontan.

PS: Für die finanzielle und logistische Unterstützung sei der Radebeuler Stadtverwaltung an dieser Stelle herzlich gedankt.

Karin (Gerhardt) Baum