Heute geht’s bei mir nicht um Bäume, Bücher oder Inseln, nein, es sind wieder mal Häuser, also alte Häuser dran. Da ich inzwischen in Niederlößnitz seßhaft geworden bin, ist ein Oberlößnitzer Thema für mich schon fast wie eine Reise.

Eigentlich kennen wir sie alle, die stattliche Villa Eduard-Bilz-Straße 23, neulich war sie bei dem Thema „alte Fahnenstangenhalterungen“ dabei gewesen. Vor allem fällt sie auf, wenn wir durch den mittleren Abschnitt der Bilzstraße gehen, weil sie deutlich anders aussieht als die hier dominierenden Schweizerhäuser aus der Feder der Gebr. Ziller. Hier hatten die Zillers in der 2. Hälfte des 19. Jh. alle Parzellen, zumeist ehemalige, flachere Weinberge, nacheinander in ihren Besitz bekommen. Besagte Villa fällt nicht mehr in die Firmenzeit der Gebr. Ziller, sie entstand erst nach dem Tod von Moritz Ziller (1838-1895) und seinem Bruder Gustav Ziller (1842-1901). Marie Ziller, die Ehefrau von Gustav Ziller, führte dann die Firma Gebr. Ziller zusammen mit Architekt Max Steinmetz noch eine Zeitlang weiter. Und so geht der Entwurf der Villa von 1905 auch auf diesen Architekten zurück. Steinmetz wandte sich stilistisch dem Neobarock und Jugendstil zu, insofern unterscheidet sie sich von den sonstigen Zillerhäusern in der Bilzstraße.

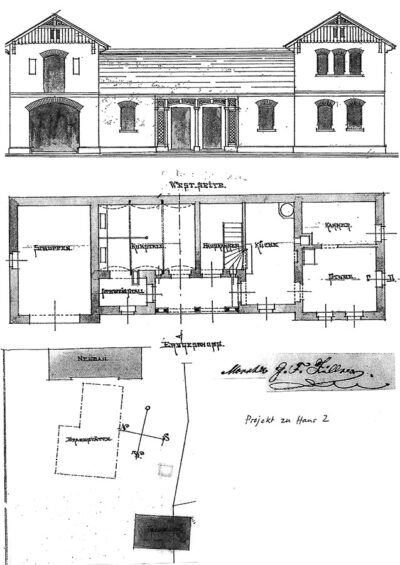

Was mich an dem Standort aber besonders interessierte, war die Tatsache, dass auf diesem Grundstück drei völlig andere Häuser innerhalb von nur 30 Jahren gestanden haben müssen, so etwas findet man kaum an einem anderen Standort in Radebeul. Es begann damit, dass Moritz Ziller 1872 hier ein Grundstück mit einem Winzerhaus an der Sophienstraße (später Eduard-Bilz-Straße) erwarb. Ob sich Ziller mit Weinbau beschäftigt hat, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Parzellenkäufe an der damaligen Sophienstraße erfolgten ja zu einer Zeit als der Weinbau schon rückläufig war. Moritz Ziller wird auch in seinem Winzerhaus nicht selbst gewohnt haben, da zu dem Zeitpunkt sein Wohn- und Bürohaus im heutigen Augustusweg 5 bereits bestand. Dieses Winzerhaus gehörte zu einer Reihe von Oberlößnitzer Winzerhäusern, auf die ich später noch eingehen werde, und brannte 1876 ab. Eine Brandursache weiß heute niemand mehr, war das Haus etwa ein Spekulationsobjekt? Noch im gleichen Jahr plante Moritz Ziller (er unterzeichnete den Antrag selbst) und errichtete auf der östlichen Seite des Grundstücks (Flurstück 50, Gemarkung Oberlößnitz) wieder ein Winzerhaus neuen Typs oder war es doch mehr ein kleines Bauerhaus im Stil der Schweizerhäuser. Es sah den Landhäusern der Gebr. Ziller in der Bilzstraße 27, 31, 33, 34 und 35 schon ein bißchen ähnlich, hatte aber nicht die gleiche Bauflucht. Da gab es einen bescheidenen Wohnbereich, einen kleinen Kuh- und Schweinestall, den Schuppenanteil und einen Heuboden. Es lässt sich heute kaum noch nachweisen, welche Wein- oder Ackerflächen zu der Landwirtschaft dazugehört haben könnten und ob das in der Zeit überhaupt so funktioniert hätte. Der Trend für die Zillers in der Gegend und zu der Zeit waren sowohl bescheidenere und als auch luxeriösere Wohnbauten. Auf dem Grundstück stand etwas abseits noch eine Scheune, wohl ein Zubehör zum alten Winzerhaus, das möglicherweise nach dem Dreißigjährigen Krieg, also in der 2. Hälfte des 17. Jh., gebaut worden war.

Nachdem 1905 die nach der Prachtstraße ausgerichtete Villa geplant und bis 1906 fertiggestellt worden war, konnte man die Scheune und das bäuerliche Winzerhaus abreißen. Schließlich erhielt die Villa auf der Südseite noch einen Pavillon, der originellerweise über dem noch erhaltenen Weinkeller des alten Winzerhauses platziert wurde – die wohl einzige Radebeuler Laube mit Keller! Die Lage des Kellers sagt nur bedingt etwas über den genauen Standort des Winzerhauses aus. Wir finden solche Weinkeller bei anderen Winzerhäusern ganz oder teilweise unter dem Haus oder auch völlig daneben liegend.

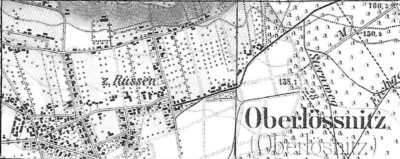

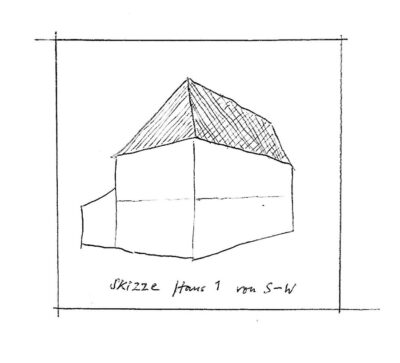

Üblicherweise füge ich zu meinen Aufsätzen ein paar Bilder hinzu und hier wären Ansichten von den drei Bauten sicher hilfreich. Die Villa kann ich von der Straße aus fotografieren, kein Problem, aber was mache ich mit den anderen Häusern auf dem Grundstück, die wohl niemand fotografiert hat? Zu dem „modernen Winzer- oder Bauernhaus“ habe ich eine Ansicht und einen Grundriss in der Bauakte gefunden, die ich nach Abstimmung mit dem heutigen Eigentümer kopieren und verwenden darf. Kritisch wird es bei dem alten, abgebrannten Winzerhaus. Aber in o.g. Bauakte von M. Ziller ist im Lageplan das alte Winzerhaus mit gestrichelten Linien in den Umrissen eingetragen (Grundfläche Hauptbau =18 x 7m und daran ein nördlicher Anbau =10 x 3m). Das Hauptgebäude habe ich in den Abmessungen mit sechs noch existierenden Winzerhäusern aus dieser Zeit (Haus Breitig, Haus Lorenz, Haus Clauß, Haus Erdmann, Haus Lotter und Haus Baurick) verglichen – im Mittel Länge =16,10m und Breite =7,40m – und so den Typ eines Winzerhauses aus der 2. Hälfte des 17. Jh. bzw. der 1. Hälfte des 18. Jh. näherungsweise bestimmt. Wir wissen, dass eine zweigeschossige Bauart bei Winzerhäusern in der Lößnitz üblich war, dass das OG meist in Fachwerkbauweise erfolgte und dass als oberer Abschluss ein steileres Walmdach vorherrschend war. Der Anbau könnte eingeschossig mit Schleppdach gewesen sein, wie es noch bis in die 80er Jahre am Haus Breitig zu sehen war. Aber ein zweigeschossiger Winkelbau, ähnlich dem Haus Barnewitz, wäre hier auch möglich gewesen. Die Lage des alten Winzerhauses wird auch auf dem „Plan der Lößnitz“ von 1874 dargestellt. Mit der Summe dieser Annahmen habe ich eine grobe Skizze (Ansicht von SW, ohne Fenster und Türen) des abgebrannten Winzerhauses mit Anbau angefertigt, so könnte man sich auch das älteste Haus auf diesem Grundstück in etwa vorstellen, ein Beweis ist es nicht!

Ein Blick auf die städtebauliche Entwicklung dieses Teils von Oberlößnitz soll die Betrachtung abschließen. Zunächst waren da die drei Berggassen, die obere Berggasse, die der heutigen Weinbergstraße entspricht, die mittlere Berggasse heißt heute Augustusweg und schließlich die untere Berggasse im Verlauf von Maxim-Gorki-Straße und Nizzastraße. An diesen alten Fahrwegen reihten sich locker die Winzerhäuser bzw. Weingüter in Ost-West-Richtung auf. An der unteren Berggasse waren dies von Ost nach West u.a. die ehem. Gaststätte „Zum Russen“, Haus Breitig, Lindenhof, Max.-Gorki-Str. 16 (Teile eines Winzerhauses sind noch im EG zu finden), „unser Winzerhaus“, das Moritz Ziller erwarb, Haus Thieme sowie ein Winzerhaus, das für den Hotelneubau in den 90er Jahren abgebrochen worden war. Verbindungswege zwischen den Berggassen hatten zunächst nur den Zweck die Weinflächen und -berge zu erschließen, hier befanden sich keine Häuser. Nachdem die Gebr. Ziller die unrentablen Weinflächen billig aufgekauft hatten, begannen sie in den Jahren ab 1877 die vom Tal aus gesehen rechte Hälfte der heutigen E.-Bilz-Straße mit einer Reihe zum Teil gleicher Schweizerhäuser in Nord-Süd-Richtung zu bebauen. Diesen Bebauungszustand ist auf einer Äquidistantenkarte aus dem Jahr 1881, hier ist auch das neue, oben beschriebene Winzer- bzw. Bauernhaus zu erkennen. Darauf folgte in den 80er Jahren des 19. Jh. die Bebauung der linken Seite der heutigen E.-Bilz-Straße. Um 1880 ließen die Gebr. Ziller auf eigene Kosten am unteren Anfang der Sophienstraße (so hieß die E.-Bilz-Str. früher) noch zwei Bacchantengruppen, plastische Gestaltungen aus der Produktion von E. March & Söhne, Charlottenburg, auf hohen Sandsteinsockeln errichten, womit der Straßenzug aufgewertet wurde. Man versprach sich aber auch, dass sich dadurch der Verkauf der einzelnen Häuser günstigter gestalten würde. Da die meisten der o.g. Winzerhäuser stehen blieben, verdichtete sich von da ab die Bebauung der Oberlößnitz. In der Gründerzeit beteiligten sich am Bau neuer Wohnbauten, dem „Bauboom“, auch andere Baubetriebe außer den Zillers. Eine ähnliche städtebauliche Entwicklung können wir auch im Ortsteil Niederlößnitz erkennen, wobei dort die Fa. Gebr. Ziller besonders in der nach ihnen benannten Zillerstraße tätig geworden ist.

Als nach vielen Jahren des Kampfes gegen die Reblaus unter Carl Pfeiffer dann wieder mit dem Weinbau begonnen werden konnte, waren nur die Steillagen noch verfügbar. Ehemals mit Wein bestockte, flachere Flächen hatte man da schon dicht mit Häusern bebaut und waren damit für den Weinbau verloren. Das mag man bedauern oder auch nicht, man hat es inzwischen so akzeptiert.

Ich bedanke mich beim heutigen Eigentümer, Herrn Lippik und bei dem Mitbewohner Herrn Dr. Petzholtz für Auskünfte und Unterstützungen bei meiner Arbeit.

Dietrich Lohse

___________

Literaturhinweise:

1, „Die Berliner Familie March … eine Erfolgsstory“, Birgit Jochens u. Doris Hünert, Metropol Verlag Berlin,

2000 (darin das Kapitel „E. March und das sächs. Nizza“ von Gudrun Täubert, Radebeul)

2. „Auf den Spuren der Gebrüder Ziller in Radebeul“, Markus und Thilo Hänsel, Notschriften Verlag,

Radebeul 2008