„Aber so gross Waesser sich ergisst haben, item

so eyn Winzer dabey betroff sey, so

sol Erbherren Jarzinse erlassn.“

(dörflicher Rugen von 1526)

Umfangreich sanierte Weinbergterrassen unterhalb des Spitzhauses

Nein nein, nicht der aus Beton. Es wäre auch gegen die Ehre eines Weinbergbesitzers und Bruchsteinmaurers diese aus Beton zu setzen. Der absolute Naturstein muss es schon sein. Mir gefiele so eine auch nicht. Wenngleich jene Weinbergsmauern hohe historische Tradition besitzen, zeitgemäße Funktionalität haben diese aber schon weniger. Wenn man, ob als Kenner, Fachmann oder auch Laie, mal aufmerksam durch einige Terrassenweinberge spaziert, so wird doch auffällig, dass im Steinmaterial, im Anspruch und „Stand“ der Eigentümer erhebliche Qualitätsunterschiede an diesen Bauwerken bestehen.

Oberflächengestein oder weg geschlagene Felsen, häufig aus dem Weinberg selbst, sind durch die Witterung mürbe und schon zerklüftet. Dieses Material hat auch wenig große Lagersteine und Binder und bedingen weniger haltbare Terrassen. Häufig sind sie in den ehemaligen Bauernweinbergen zu finden. Verlockend war hier der kurze Transportweg. Das direkte Gegenteil dazu ist in Wachwitz im ehemalig königlichen Weinberg zu sehen. Große Lagersteine aus tiefen Steinbrüchen (dicht und hart), wenig verzwickert und mit sandsteinernem Abschlussboard, eben königlicher Luxus. Zudem sind sie in Kalkmörtel gesetzt, deren Fugen allerdings ausgewittert sind. Es bestehen auch zum Verhältnis von Massivmauer und Trockenmauer noch irrige Ansichten.

Obwohl man meinte, der Druck hinter einer Massivmauer sei größer und flächiger, so steht diese doch dauerhafter. Auch könne Wasser nicht abfließen. Man hat aber noch nie aus Weinbergsmauern Wasser fließen sehen. Hingegen sei die Trockenmauer flexibel, da sie ohne Mörtel mit sogenannten Knirschfugen stehen. Nur wenn so eine Mauer knirscht, knirscht sie nach vorn. Irgendwann der Winzer mit den Zähnen auch.

Eine gut gesetzte Trockenmauer steht lange durch zwei wesentliche Faktoren. Das Mauerhaupt als Sichtwand mit genügend großen Lagersteinen und Binder hinter zum Packlager, und Packlager deshalb, weil dessen Steine mit der Hand gepackt werden. Nur Schotter wird geschüttet, aber schichtweise mit Hammerschlägen verdichtet. In diese poröse Hinterfütterung schwemmt in Jahrzehnten und noch länger Humus und Feinerde ein. Sickerwasser gefriert bei Frost, das Eis rückt dahin, wo Platz ist – nach vorn. Das Eis hatte Platz im Packlager geschaffen für erneute Einschwemmung von Erde und Schluff. Und so geht es jahrein-jahraus. Als letztes dann schiebt sich im unteren Drittel ein Bauch nach vorn und dann ist absehbar wann die Mauer abrutscht. („Die Elemente hassen das Gebilde von Menschenhand.“ Schiller)

Solche Mauern lassen sich jedoch auch pflegen. Der Besitzer sollte regelmäßig ältere lockere Zwicker nachschlagen und zusätzliche einfügen. Nur wer macht das schon. Die Frage ist auch für wen die Mauer stehen soll: Für die Erben oder für die Sintflut? Es ist der Fluch des einst reichen Sachsens. Ich kanns mir leisten – bau ich mir noch eine Terrasse. Heute steht sie, und da kommt die teure Denkmalspflicht. In unseren hiesigen Terrassenweinbergen formieren sich die Mauern fast ausschließlich als Bruchstein-Zyklobenmauerwerk. Selten als Schichtenmauerwerk, wo jenes Auszwickern mit keilartigen Steinstücken entfällt. Um die Standhaftigkeit weiter zu verlängern ist eine breite ganzjährige Grasnabe auf der Mauerkrone nötig, die ein Einschwemmen von Feinerde in das Packlager verringert.

Pflanzenwuchs auf den Mauern oder in den Fugen wird oberflächlich betrachtet als zerstörerisch angesehen. In geringem Maße verdrücken deren Wurzeln tatsächlich das Gefüge. Da Wehrmuth, Stäucher und Bäume ihre Wurzeln aber im Hintergrund – im Boden – haben, erweisen die sich eher als Armierung und Anker.

Die „Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau“ hat zum Thema Natursteinbau ein Regelwerk erarbeitet. Hierbei ist ein sehr breites Spektrum angelegt. Beginnend bei allen Natursteinen (sogenannte Magmatite) und Sedimente. Im Elbtal sind das fast nur Granite und Sandstein. Bei neu zu errichtenden Natursteinmauern muss danach beispielsweise Gründung, Neigungswinkel, Entwässerung, Erddrücke, Kohäsion der Erde, Verkehrslast, Wichte des Gesteins, etc. untersucht und brechnet werden.Hauptsächlich beschränkt sich bei uns dies aber nur auf die Reparatur bereits vorhandener Mauern. Bedrohlich für Eigentümer von Terrassenmauern steht aber in dem Regelwerk eine DIN 31050. Sie beinhaltet Maßgaben wie turnusmäßige Inspektion, Wartung, Dokumentierung auf Erfassungsbögen und Plänen sowie Fotos. Relevant für Weinbaubetriebe, wo Angestellte und Beschäftigte Mauerkronen begehen müssen (Arbeitsschutz) ist es schon, da es weiteren bürokratischen Aufwand bedeuten würde.

Im sächsischen Weinbau kommt kaum jemand auf die Idee neue Mauern zu setzen. Naturterrassen mit Bewuchs von Trockenarealflora auf den Böschungen (statt Mauern) ist da eine Alternative.

Neues Steinmaterial kommt zur Zeit aus Brüchen aus Bergau bei Mittweida (Granit), sowie aus Kleinschönberg bei Weißtropp (Sienit). Eventuell gibt es 2014 wieder den wunderbaren Meißner roten Granit, den Edelstein unter den Graniten.

Die Gabionenbauweise (Stein in großen Metallkörben gesetzt), eine Methode aus der Schweiz, wird aber keine Haltbarkeit über hundert Jahre erreichen. Ist der Stahlkorb zerrostet, setzt eine rasche Verwerfung ein. Diese Bauweise verleitet zu weniger exaktem Setzen des Steins.

Seit ca. 8-10.000 Jahren werden Trockenmauern so errichtet. Als die Dresdner Frauenkirche wieder aufgebaut wurde, gab es zahlreiche Neuerungen im ganzen Baugefüge, ohne dass George Bär gefragt wurde. Nur bei unseren Weinbergsmauern tut sich nichts. Dabei wäre die Verwendung jener 1 Meter langen Kopfbinder aus Beton mit Glasfaserarmierung, eingebaut alle 1-2 Meter, ein Versuch wert.

Wer wagt gewinnt.

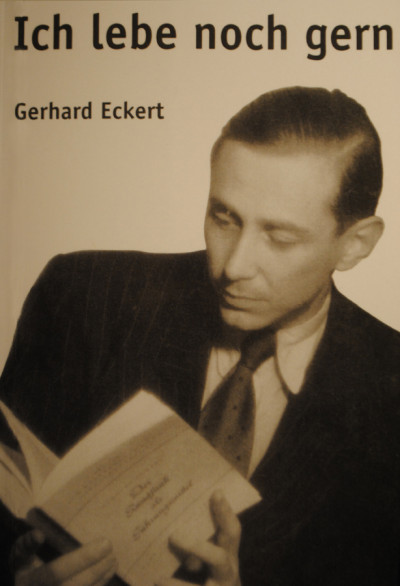

Reiner Roßberg

Ich danke Herrn Bernd Schmidt (Steine Benno) für Informationen und Unterlagen.