Familiengeschichtliche Betrachtungen zum 150. Todestag von Wilhelm Thienemann

Der Name Thienemann ist allen an Heimatgeschichte und Weltliteratur interessierten Radebeulern selbstverständlich ein Begriff. Das liegt nicht so sehr an den Thienemännern als an den Thienefrauen oder, besser gesagt, den reichen Thienetöchtern Adele, Marie und Martha aus Zitzschewig – auch bekannt als »die Jungfern vom Bischofsberg« –, die sich zu Anfang der 1880er Jahre die armen Hauptmänner Georg, Gerhart und Carl angelten oder umgekehrt. »Die Goldfüchse müsst ihr holen«, soll Vater Hauptmann seinen Söhnen eingeschärft haben.

- Altfriedstein, um 1865

Drei Hochzeiten und ein Nobelpreis waren die Folge, denn ohne seine vermögende Muse Marie, von der er freilich 1912 schon längst wieder geschieden war, hätte Gerhart Hauptmann den literarischen Olymp – wenn überhaupt – sicher nicht so geradlinig erklommen. Dass drei Schwestern drei Brüder heiraten, lag bei den Thienemanns übrigens, wie wir sehen werden, sozusagen in der Familie.

Die Hauptmann-Bräute und ihre früh verstorbenen Eltern waren keineswegs die einzigen und ersten Mitglieder der Familie, die es in die Lößnitz verschlagen hatte. Im Gegenteil ist die Thienemannsche Sippe im 19. Jahrhundert hier derart breit vertreten, dass es selbst eingefleischten Radebeul-Kennern schwer fällt, den Überblick zu behalten. Wenn etwa Dietz Lohse in seinem interessanten Beitrag über das Weingut »Karlshof« in der Juni-Vorschau 2013 schreibt, »1843 erwirbt das Anwesen der Kaufmann Rudolf Thienemann (damals auch Besitzer des ›Hohenhauses‹)«, so hat er sich im Stammbaum um einen Ast vergriffen. Nicht Rudolf August Theodor Thienemann (Rufname August, 1786-1853), dem seit 1832 das Hohenhaus gehörte, sondern sein jüngerer Bruder Carl Gottfried August (kurz Carl, 1788-1873), von Beruf Landwirt, kaufte 1843 den damals noch nicht so genannten Karlshof in Zitzschewig, um ihn schon zwei Jahre später mit der »Karrasburg« in Coswig zu vertauschen, die bis 1919 in Familienbesitz blieb.

Mit unserer Gegend bekannt geworden waren diese beiden Thienemänner vermutlich durch ihren jüngeren Bruder, den Arzt und bedeutenden Zoologen Dr. Friedrich August Ludwig Thienemann (1793-1858), der seit 1825 als zweiter Inspektor des königlichen Naturalienkabinetts in Dresden wirkte und sich 1831 das Weingut mit dem heute so genannten »Spiegler’schen Haus« (Döbelner Str. 24) in den nahen Trachenbergen zugelegt hatte, wo er mit Akribie Weinbau betrieb. (1839 publizierte er seine ausführliche Bibliographie »Die Weinwissenschaft in ihrem ganzen Umfange«.)

Zu diesen drei Brüdern gesellte sich 1856 noch der emeritierte Pfarrer Georg August Wilhelm Thienemann, der am 6. September 1781 – wie seine jüngeren Brüder – im evangelischen Pfarrhaus von Gleina bei Freyburg an der Unstrut geboren war. Dieser Wilhelm Thienemann, der vor genau 150 Jahren, am 8. oder 9. Dezember 1863 in Kötzschenbroda starb, weswegen wir uns bei ihm etwas länger aufhalten, hatte von klein auf eine besondere Leidenschaft für die Vogelwelt, mit der er sowohl seine jüngeren Geschwister wie auch seine Kinder und Kindeskinder ansteckte. Gemeinsam mit seinem bekannteren Arzt-Bruder Ludwig und dem »alten« (Christian Ludwig) Brehm (1787-1864, Pfarrer- und Ornithologenkollege sowie Vater des durch »Brehms Tierleben« unsterblich gewordenen Alfred Brehm) gab er ab 1825 eine »Systematische Darstellung der Fortpflanzungsgeschichte der Vögel Europas« heraus und publizierte auch zahlreiche Aufsätze zu vogelkundlichen Themen. Dass ihm der preußische König zum 50. Dienstjubiläum als Pfarrer (zunächst in Droyßig bei Zeitz, ab 1836 in Sprotta bei Eilenburg) einen roten Adler(-Orden 4. Klasse) verlieh, war demnach nur passend.

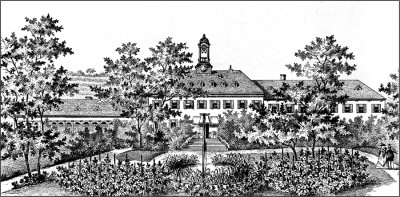

Hohenhaus, um 1900

Kurz nach seiner zum 1. April 1856 erfolgten Emeritierung erschien dann noch seine bis heute als Standardwerk geltende kunsthistorische Fleißarbeit »Leben und Wirken des unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Johann Elias Ridinger, mit dem ausführlichen Verzeichniss seiner Kupferstiche, Schwarzkunstblätter und der von ihm hinterlassenen grossen Sammlung von Handzeichnungen« (Leipzig 1856). Wilhelm Thienemann war also ein denkbar vielseitiger Kopf: Theologe, Naturforscher, Kunstkenner, daneben ein begabter Zeichner, und auch als Dichter hatte er sich schon auf der Landesschule Pforta hervorgetan, wofür er 1801 mit einer von Friedrich Gottlieb Klopstock gestifteten Medaille dekoriert worden war. Der Nachruf im Organ der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, der er seit 1846 angehört hatte, würdigt ihn 1864 als »classisch und vielseitig gebildete[n] Mann, der die allgemeinste Achtung bei allen, die ihn kannten, genoss […] ein treuer Freund, im Umgange höchst liebenswürdig und freundlich«.

In biographischer Hinsicht gibt dieser Nekrolog freilich auch Rätsel auf, heißt es dort doch, als Emeritus sei Thienemann »zu seinen verheiratheten Kindern auf die Höhe des sogenannten Zechsteines nächst dem Paradiese in der Lössnitz« gezogen, um dort – bis zuletzt »ununterbrochen mit Ornithologie, Entomologie und Botanik beschäftigt« – knapp acht Jahre später »in den Armen der Seinigen sanft und ruhig« zu entschlafen. Zwischen »Zechstein« (Zitzschewig) und »Paradies« (Niederlößnitz) liegen zwar nicht Welten, aber doch ein paar Kilometer; sonst wird als Sterbeort immer Kötzschenbroda genannt; und wer ist mit den Seinigen gemeint? Zwei der oben erwähnten Brüder waren 1863 schon tot und einer lebte in Coswig, während Thienemanns berühmtester Sohn, der spätere Vorsitzende des »Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt«, August Wilhelm (1830-1884), damals als Pfarrer in Gangloffsömmern in Thüringen wirkte, wo gerade sein (G. A. Wilhelms) berühmtester Enkel Johannes Thienemann (1863-1938), der spätere Begründer der weltbekannten Vogelwarte Rossitten, geboren worden war.

Die Vermutung, dass noch mehr Sprossen des Thienemannschen Stamms in die Lößnitz gewachsen waren, erhärtet sich bei der Beschäftigung mit der verwirrenden Genealogie der Familie. Der Reihe nach: Wilhelm Thienemann hatte elf Geschwister und – mit seiner 1849 verstorbenen Frau Augustine – 14 Kinder; bei Pfarrers war das so üblich. Sein Bruder August (Hohenhaus), über den man sich hinter vorgehaltener Hand noch lange allerlei schlimme Geschichten erzählte, hatte 1843 seine (Wilhelms) Tochter Ottilie (1810-1885), also die eigene Nichte, geheiratet, was damals anscheinend noch kein Problem darstellte. Sein Bruder Carl (Karrasburg) tat nämlich genau das Gleiche und heiratete 1847 seine (Wilhelms) Tochter Laura (1811-1893). Noch verwirrender wird es, als Ottilie Thienemann geb. Thienemann ein Dreivierteljahr nach dem Tod ihres Gatten 1853 ihren sechs Jahre jüngeren Cousin, den Tischler Hermann Thienemann (1816-1891), heiratet, den Sohn ihres Onkels Franz (Wilhelms ältester Bruder, 1778-1834), dem sie knapp neun Monate darauf noch einen Sohn schenkt. Hermanns Bruder Otto (1808-1875) wiederum, der 1841 in Berlin eine gut gehende Wollhandlung gegründet hatte, erwarb 1857 oder 1858 das gerade zum Verkauf stehende Weingut Altfriedstein, wo er später auch starb. (In der Schubertschen Chronik wird als Käufer ein »D. Thienemann« angegeben, zweifellos einer von zahlreichen Druckfehlern, denn die Namensabkürzung »D.« kommt in diesem Werk sonst nicht vor.) Als ob das noch nicht genug wäre, zog 1863 noch Wilhelms jüngster Bruder, der ebenfalls als Ornithologe verdienstvolle Pfarrer emeritus Gustav August Leopold Thienemann (1800-1890), für den Wilhelm nach dem Tod der Eltern die Vaterrolle übernommen hatte, nach Kötzschenbroda. Gustav, der seit 1860 in zweiter Ehe mit einer weiteren von Wilhelms Töchtern, Antonie (1819-1880), verheiratet war, die er, der großen Altersdifferenz zum Trotz, um gut zehn Jahre überleben sollte, galt wegen seiner humorvollen Leutseligkeit später als Kötzschenbrodaer Original.

Als Wilhelm Thienemann vor 150 Jahren starb – vermutlich nicht im Hohenhaus, wo er lange gewohnt zu haben scheint, sondern in der heute unter Denkmalschutz stehenden spätklassizistischen Villa Hermann-Ilgen-Straße 30, die seine Coswiger Tochter Laura 1863 erworben hatte und die später deren Onkel und Schwager Gustav gehörte –, lebten also neben zwei Brüdern (Carl in Coswig und Gustav in Kötzschenbroda), die gleichzeitig seine Schwiegersöhne waren, wenigstens drei seiner Töchter und zwei Neffen, von denen er einen ebenfalls als Schwiegersohn ansprechen konnte, in unmittelbarer Nähe, von deren Nachwuchs und mehreren entfernteren Verwandten gleichen Namens ganz zu schweigen.

Ein weiterer Neffe, Franz Berthold Thienemann (1819-1880), dessen drei jüngste Töchter später von den Hauptmännern »geholt« wurden, – seit 1860 alleiniger Inhaber der von seinem Bruder Otto gegründeten Berliner Firma »Gebr. Thienemann, Woll, Fonds- und Aktien-Commissionsgeschäft« – kaufte seinem Bruder Hermann dann 1864 das Hohenhaus ab und steckte ordentlich Geld hinein. Dass wir die Geschichte der hiesigen Thienemänner, deren weitere Verästelungen ich den Lesern ersparen möchte, heute noch überblicken können, haben wir schließlich Otto Wilhelm Thienemann (1859-1941, Sohn von Otto, Altfriedstein) zu verdanken, der im Alter in die geliebte Gegend seiner Kindheit zurückkehrte und 1933 in Kötzschenbroda ein Stammregister über »400 Jahre […] der Familie Thienemann, vormals Dienemann und Duhnemann« drucken ließ. Er wohnte zuletzt in Niederlößnitz, Schlageterstraße 7 (heute Horst-Viedt-Str.), zur Miete. Mit seinem Tod 1941 starb der Name Thienemann in der Lößnitz nach drei Generationen bis auf weiteres aus und kommt auch im aktuellen Radebeuler Telefonbuch nicht wieder vor. Nur das Hohenhaus wird zuweilen noch vom Thienemannschen Geist durchweht, sowohl in der Beletage wie im dunklen Keller…

Frank Andert