Bilder, Grafiken, Fotografien, Objekte, Text- und Filmsequenzen in der Stadtgalerie

Luftdruckmessung bei den Ankömmlingen zum Künstlerfest

Alles ist in Bewegung auf dem sonnigen Anger von Altkötzschenbroda. Das Leben pulsiert mit und ohne Rad. Guggen, Essen, Trinken, Schwatzen. Den Rest des Sommers genießen, Bewegung um der Bewegung willen – Luxus der Spätgeborenen.

Die Künstlerin Sophie Cau mit einem Steuerrad fürs kalte Buffett

Doch hinter den bunten Fassaden in der 1., 2. und 3. Reihe hat Altkötzschenbroda wesentlich mehr zu bieten. Wer sehen will, der sieht. Und so lockt ein Banner überm Hoftor der Kulturschmiede mit einer Ausstellung unter dem Motto „RAD, RAD, RADebeul“. Die Tatsache, dass Radebeul als einzige Stadt am Elberadweg, auch das Rad in Namen und Wappen führt, bot Anlass zur künstlerischen Auseinandersetzung. Die Möglichkeiten, welche der Sächsischen Sprache innewohnen, trugen erheblich zur Bedeutungserweiterung bei.

Ein seltsames Gefährt, in der Sichtachse des Galeriehofes stehend, verkündet „Das Ende der Radlosigkeit“. Es ist ausgestattet mit den Insignien von Radebeul: dem alten Stadtwappen mit Rad und Beil als Symbole für Bewegung und Tat und dem neuen Stadtlogo mit dem sogenannten Doppelschwupps als Symbol für dynamischen Genuss. In unmittelbarer Nachbarschaft hängen am Nussbaum der Erkenntnis Räder in süßlich fahlem Licht. Sie haben Federn gelassen, eingedenk dessen, das schon so Mancher unters Rad gekommen ist. Künstler reagieren wie Seismografen. Sie spüren Stimmungen auf und können diese zum Ausdruck bringen. Nur besteht das Dilemma der heutigen Zeit wohl darin, dass es für Sender auch Empfänger geben muss.

Lieselotte Finke-Poser: RAD; RAD; RADebeul, Aquarell, 2013 (Detail)

Die Ausstellung ist gespickt mit humorvollen Anspielungen auf das muntere Treiben in der Lößnitzstadt und anderswo. Wer Lust am Schauen und Denken hat, der ist hier richtig. Dass sich die themenorientierten Gemeinschaftsausstellungen großer Beliebtheit erfreuen, zeigen sowohl die Mitwirkungsbereitschaft von 45 Künstlern als auch die gute Resonanz beim Publikum.

Wer meint, dass Radebeul eine Schlafstadt sei, der irrt. Die apokalyptische Troika „Einigkeit und Recht und Freiheit“ prescht durch die Stadt von West nach Ost und umgekehrt. Nichts bleibt unbemerkt. Selbst das Jo-Jo-Spiel der Macht wird zitiert und kommentiert. Kleine Steuerräder halten den Kurs.

Nichts ist ewig. Die Elbeflut kommt und geht, mit und ohne Verkehrsregeln. Kampfradler sehen nur ihre Vorderräder. Der Elberadweg mutiert zum Rennradweg. Der Familienradweg bleibt vorerst ein schöner Traum. Ein schlauer Fuchs nutzt den Radweg mit gestohlenem Wein und Trauben als Weg zur Flucht. Badende räkeln sich am Elbestrand und stellen sich zur Schau. Tiefrot erblüht des Radlers Lust am Wegesrand und das „Denkmal für eine Schnecke“ hinterfragt den Sinn all des hektischen Tuns.

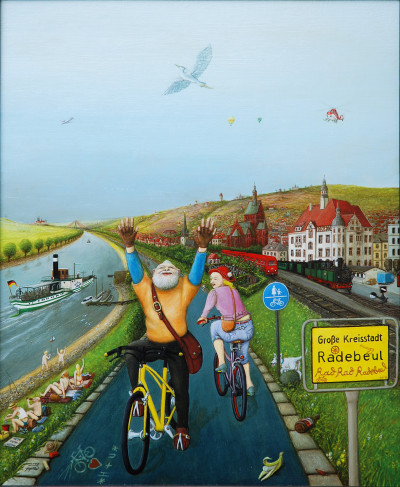

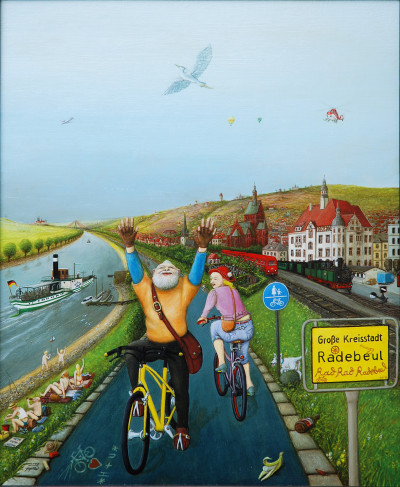

Horst Hille: RAD; RAD; RADebeul, Öl auf Hartfaser, 2013

Vielfalt statt Einfalt lautet die Devise. Stadträder, Musen und große Köpfe, Kunst-, Zahn- und Zeiträder, das Rad der Begegnung, Weltenlenker, Schatten- und Einradfahrer sind des Darstellens wert. Selbst ein Flut-Schutzengel rollt auf Rädern durch die Stadt. Total entschleunigte Gefährte haben ihren Frieden gefunden. Leiterwagen und Pferdekutschen sind aus der Mode gekommen. Autos, Motorräder, Fahrräder, Straßenbahnen, Schaufelraddampfer und Züge bestimmen das heutige Bild. Vom Fernverkehr der Deutschen Bahn abgekoppelt, bildet nunmehr der Elberadweg für Radebeul den heimlichen Zugang zur Welt.

Eine gebaute Kulturlandschaft aus Keramikquadern – garantiert wetterfest – wächst in den Himmel von Radebeul. Eine Flagge mit Steuerrad macht den Vögeln und Flugzeugen Konkurrenz. Der Wille überwindet Grenzen. Deutungsebenen fließen ineinander. Berge und Beulen frönen barocker Magie. Türme der Erleuchtung krönen die beschwingte Silhouette. Ballons steigen auf und grüßen die Schwesternstadt Radeburg und den Bruderberg Radobýl in Tschechien an der Elbe im Böhmischen Mittelgebirge, der auf deutsch als „Radebeule“ bezeichnet wird.

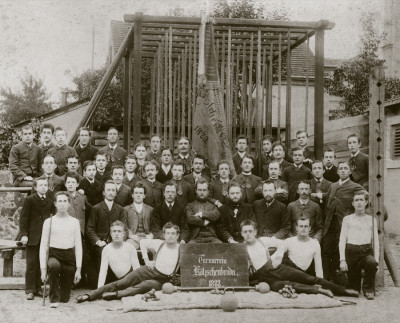

Thomas Gerlach, Gelegenheitsradfahrer, Verbündeter im Geiste, Vermessungsingenieur, Meister der kunstvollen Rede und Kunstpreisträger der Lößnitzstadt, gedachte zur Vernissage am 7. September der ersten Siedler, die ihre Habe auf Wagen mit hölzernen Rädern mühsam ins Elbtal karrten, weil sie sich hier ein besseres Leben erhofften. So wie Reinhard Zabka alias Richard von Gigantikow, der seine skurrilen Sammelstücke in einem der ältesten Gasthöfe von Radebeul arrangierte, den Besuchern des temporären Lügenmuseums zur Freude. Doch die schwäbische Hausfrau hat obsiegt. Mer gäbe nix, mer gäbe nix, hallt es durchs liebliche Tal. Denn Phantasie wird als Währung nicht anerkannt.

Radebeuler Dörfer – gebunden, gebogen, montiert – im lindenblattumwundenen Rad vereint. Wer sehen will, der sieht. Nicht jedes Rad ist ein Glücksrad und nicht jeder Pflasterstein bietet Anlass zur Freude. Denn die Entwicklung vom Roller zum Rollstuhl macht selbst vor Radebeul nicht halt. Das Glücksrad bekommt auch in der jüngsten Stadt des Landkreises Jahresringe. Inseln der Erinnerung treiben in trübem Gewässer. Doch bevor sich die düsteren Gedanken in einer Sackgasse verirren, gilt es rechtzeitig einen Knopf zu drücken. Das „Karubeuler Radussell“ springt an. Musik erklingt – laut und blechern. Schneller, schneller, höher, höher möchte man rufen. Bilder aus unbeschwerten Kindertagen werden lebendig. Und da ist sie wieder, die Heiterkeit, die der Lößnitzstadt innewohnt. Das Rad der Lebenslust wird größer und größer. Die kleine Galerie, seit über dreißig Jahren geduldet, belächelt und geliebt, ist und bleibt ein stiller Stachel im rosigen Fleisch der Lößnitzstadt. Die „ Kunst-Kampf-Frau“ zieht stoisch ihre Bahn. Und schon am 21. Oktober wird zur Künstlerfinissage das Thema fürs nächste Sommerprojekt bekanntgegeben.

Performance RADATOUILLE! von und mit dem Theater ANASAGES

Karin Gerhardt

Teilnehmer: Dieter Beirich, Sophie Cau, Lieselotte Finke-Poser, Thomas Gerlach, Karen Graf, Peter Graf, Roland Gräfe, Christiane Herrmann, Mandy Herrmann, Horst Hille, Michael Hofmann, Matthias Kratschmer, Thorsten Krüger, Dorothee Kuhbandner, Anna Kuntsche, Bärbel Kuntsche, Wolf-Eike Kuntsche, Klaus Liebscher, Roswitha Maul, Johanna Mittag, Christiane Otto, Gerd-Rüdiger Perschnick, Anne-Katrin Pinkert, Detlef Reinemer, Gabriele Reinemer, Gerald Risch, Luc Saalfeld, Petra Schade, Cordula Schild, Gabriele Schindler, Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze, Gerold Schwenke, Gabriele Seitz, Karola Smy, Wolfgang Smy, SODA, André Uhlig, Bärbel Voigt, Stefan Voigt, Christian URI Weber, Claus Weidensdorfer, Irene Wieland, Renate Winkler, Reinhard Zabka