-

Themen

-

Monatsarchiv

-

Links

-

Views

- Gedanken zu „Bittere Fragen – Villa Heimburg“, Borstrasse 15 - 42.295 Aufrufe

- Was uns Häusernamen sagen können (Teil 1) - 21.286 Aufrufe

- Karl Kröner zum 125. Geburtstag - 18.516 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Von Ratibor nach Radebeul – Theodor Lobe - 16.787 Aufrufe

- Das historische Porträt: Johann Peter Hundeiker (1751-1836) - 15.972 Aufrufe

- Sommerabend in der »Villa Sommer« – ein Rückblick - 15.651 Aufrufe

- Im Archiv gestöbert: Das Landhaus Kolbe in Radebeul - 15.039 Aufrufe

- Laudationes - 14.835 Aufrufe

- Das Weingut »Hofmannsberg« - 14.813 Aufrufe

- Werke von Gussy Hippold-Ahnert wieder in Radebeul - 12.641 Aufrufe

Mit Bernhard Theilmann poetisch durch das Jahr

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:09

Radebeuler Miniaturen

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:08

Das Wunder

(für Sybille und Thomas W.)

Die März-Miniatur trug die Überschrift „Selbstversuch mit Überraschung“ und handelte von einem virtuellen Kneipenbesuch, der nicht so ganz das gewünschte Ergebnis zeigte: Der Gaumen blieb trocken. Wenige Tage später wuchs aus der Überraschung ein wahres Wunder:

Du weißt jedenfalls, wies geht, sagte Ulrike, als ich, noch immer ungläubig staunend und vor einer schönen Holzkiste in der Tür stand. Von dir können andere noch was lernen.

Laß gut sein, sagte ich, zum Lehrer mußt du geboren sein.

Ja und, knurrt sie zurück, bist du nicht geboren?

Natürlich bin ich geboren, aber doch nicht um Lehrer zu werden, außerdem wärs dazu jetzt ohnehin zu spät.

Ulrike sah mich spöttisch von der Seite an und flötete, für bestimmte Dinge ist es doch nie zu spät, oder? Aber sag mal, wie kommst du eigentlich ausgerechnet auf Lehrer?

Na, du hast behauptet, von mir könnten andere lernen –

Ehrlich mal, fiel sie mir ins Wort, MIR hat noch niemand Bier ins Haus getragen …

Ich glaube, an dieser Stelle muß ich etwas ausholen:

Es gibt in Radebeul ganz offensichtlich Menschen, die so glücklich sind, VORSCHAU & RÜCKBLICK aufmerksam zu lesen. Zu jener Spezies gehört offenbar auch jene, die das BRAUHAUS RADEBEUL betreiben.

Ihnen jedenfalls ist meine Enttäuschung, ein für mich virtuell gezapftes Bier in der Realität nicht trinken zu können (siehe oben V&R vom März), sehr zu Herzen gegangen.

Kurz: Eines (sehr) schönen Tages stand eine Frau vor meiner Tür und übergab mir mit den Worten, „wir können nicht verantworten, daß dem Herrn Gerlach fehlender Gastronomie wegen ständig die Zunge am Gaumen klebt“, einen sehr schönen Kasten mit einer Auswahl von KÖTZSCH- Bieren. Die Flaschen waren ganz reell – und sie waren voll (Betonung liegt hier auf „waren“, nichts ist ewig). Das heißt, sie übergab ihn mir nicht, sie stellte ihn mir vor die Füße und sagte: Bitte kühl stellen.

Und während ich stand und staunte und Mühe hatte, mir eine Träne der Rührung zu verdrücken, sagte Ulrike frech, du weißt jedenfalls, wies geht. Der Rest ist bekannt.

Nun nutze ich den Weg, auf dem mir das Bier zugeflossen ist, dazu, das Wunder zu würdigen und meinen Dank auszudrücken.

KÖTZSCH ist jede Empfehlung wert, das weiß jeder, der es je getrunken hat.

Fazit: Es gibt zwar (noch) keine Impfung gegen Durst, dennoch gibt es Weg, auf denen er besiegt werden kann – KÖTZSCH sei Dank!

Thomas Gerlach

„Keine Zeit!“

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:07

Dieser „geflügelte“ Spruch fliegt einem alleweil seit geraumer Zeit um die Ohren und ehe man sich versehen hat, ist der Absender schon aus dem Blickfeld verschwunden, hat das Telefon aufgelegt, antwortet auf keine Mails oder auf sonstigen Kanälen. Doch die so daher gesagte Floskel kann ja überhaupt nicht stimmen, denn jeder Tag, ob gestern, heute oder morgen, hat nun mal 24 Stunden und nicht weniger. Also, muss das mit der Zeit irgendwie anders zusammenhängen. Die Zeit ist jedenfalls nicht daran schuld, dass angeblich keine Zeit mehr da ist. Vor einigen Tagen hatte ich sogar mitten in der Woche Zeit für einen Ausflug nach Dresden. Menschen sah ich da kaum auf der Straße. Vermutlich hatten die alle auch keine Zeit, was mich in Corona-Zeiten allerdings schon etwas verwundert. Aber vielleicht standen sie alle am Testzentrum an. Man soll ja künftig nur noch mit einem negativen Testergebnis in einen Supermarkt reinkommen. Aber vermutlich ist in der heutigen schnelllebigen Zeit diese Information bei Erscheinen meiner Glosse schon längst Schnee von vorgestern. Wir leben ja gegenwärtig in einer Zeit, in der sich die Zeit selber überholen soll. Da gab es ja mal in der DDR so einen Spruch, manche Zeitgenossen werden sich bestimmt noch erinnern: „Überholen ohne einzuholen“. Das habe ich nie geschafft! Wie denn auch? Soll ich mich selber überholen? Mir kommt das vor, als wenn eine ständige Selbstoptimierung von einem gefordert wird. Der Neoliberalismus ist zählebiger als mancher vermutet. Dabei sollte der schon, nach Expertenmeinung, seit der letzten großen Finanzkrise das Zeitliche gesegnet haben. Aber vielleicht ist das in manchen Kreisen und Unternehmen noch nicht angekommen. Andererseits habe ich so das Gefühl, dass hier mit zweierlei Zeit gemessen wird. Wenn du was vom Finanzamt willst – das kann auch für die meisten anderen Behörden stehen –, dann haben die unendlich viel Zeit. Nur andersherum wird man mit einem knappen Termin belegt.

Aber vielleicht ist das mit der Zeit auch nur Einbildung. Fünf amerikanische Forscher haben jedenfalls herausgefunden, dass es völlig schnuppe ist, wie viel Zeit vergeht, die Hauptsache man hat dabei Spaß! Ein kleiner Trick ist aber schon dabei. Man muss den Menschen glauben lassen, dass er zehn Minuten Spaß hatte, obwohl nur fünf Minuten vergangen sind. Dann hat er fünf Minuten eingespart und genügend Zeit für eine andere sinnlose Arbeit, wie zum Beispiel für die Steigerung des Bruttosozialprodukts. Am Ende ist das mit der Zeit reiner Humbug. Nach den Vorstellungen der alten Philosophen aus der Aufklärung wie Fichte, Schlegel, Solger und Co. existiert das alle eh nur in unserem Bewusstsein und genau genommen existiert es gar nicht, zumindest nicht als materielle Substanz. Und für das Nicht-Materielle ist nach Novalis eh die Poesie zuständig, die sich in der Hauptsache mit der Darstellung des Gemüts beschäftigt. Über das Gemüt aber gab es zu allen Zeiten recht unterschiedliche Auffassungen. Heutzutage muss man den Eindruck gewinnen, dass überhaupt kein Platz für das Gemüt mehr da ist, so rammelt die Zeit.

Aber wir brauchen eigentlich nicht so durch die Zeit zu hetzen. Vermutlich ist, wie alles andere auch, die Zeit nicht endlos oder noch schlimmer, wir werden uns künftig ständig im Kreis drehen und kommen immer wieder dort raus, wo wir oder halt unsere Vorvorväter schon mal waren. Sie verstehen jetzt nur Bahnhof? Die EDV-Spezialisten werden vermutlich stumm mit den Köpfen nicken. Also, ich erkläre es gern. Im Jahre 2038 ist die Zeit zu Ende! Unsinn, werden viele jetzt denken. Keineswegs! Unsere Welt ist eine digitale Welt. Schalten wir oder irgendeine Kraft den Computer aus, gibt es uns nicht mehr. Über die digitalen Rechner wird heutzutage jeder Pups erfasst, auch die Zeit, Sekunde für Sekunde. Das Dumme aber ist, dass 2038 der Zeit-Rechner voll ist und keine Zeit mehr erfasst werden kann. Damit ist die Zeit zu Ende! Eine andere Lösung wäre, sie geht wieder von vorn los. Wir landen in gewisser Weise in einer Zeitschleife und kommen nach der Berechnung von Experten im Jahr 1901 heraus! Da wollen wir mal hoffen, dass dann nicht auch alle Annehmlichkeiten aus der heutigen Zeit verschwinden. Sollte sich aber der ganze Unsinn von damals wiederholen, sind wir ganz schön angeschmiert. Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten, hatte doch eine expansionistische Ader. Und die Deutschen haben damals bei der Niederschlagung des Boxeraufstands in China mitgemischt. Na gut, die Einführung des Frauenwahlrechtes in Norwegen, auf das die Deutschen noch 17 Jahre warten mussten, war ja keine schlechte Sache. Da hoffen wir mal lieber, dass die Spezialisten das Zeit-Problem besser als die Pandemie in den Griff bekommen, damit hier die Lichter nicht ausgehen und wir noch einige Zeit dranhängen können. Was sagte da immer meine Mutter: „Nimm dir Zeit und nicht da Leben.“.

Euer Motzi

Der Vogel des Jahres 2021 und seine besondere Beziehung zu Radebeul

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:06

Wie alljährlich bestimmt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) einen „Vogel des Jahres“, um auf die Schönheit unserer Tierwelt und Probleme des Vogelschutzes aufmerksam zu machen. Dieses Jahr verlief die Wahl das erste Mal „demokratisch“, d.h. alle Interessierten konnten per Internet einen Vogel selbst wählen. Gewonnen hat – wenig überraschend – einer der volkstümlichsten, zutraulichsten und niedlichsten Vögel – das Rotkehlchen, übrigens mit 59.267 von über 455.000 Stimmen.

Was aber hat Radebeul speziell mit dem Rotkehlchen zu tun? Zwar gehört das Rotkehlchen zu den stetigen Wintergästen in den größeren Gärten und zählt zur Brutzeit – also zwischen März und August – zu den zehn häufigsten Vogelarten in den Wäldern bei Radebeul. Das Besondere ist aber, dass im geschichtsträchtigen, 1783 bis 1789 erbauten „Haus Sorgenfrei“ in der Oberlößnitz der Singvogelspezialist Rudolf Pätzold die erste deutschsprachige Artmonografie zum Rotkehlchen schrieb, welche in der bekannten „Neue-Brehm-Bücherei“ vier Auflagen erlebte. Der Radebeuler Ornithologe Rudolf Pätzold, welcher in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, hatte sich vor allem der Erforschung der Lerchen, einer großen Familie aus der Ordnung der Singvogel, verschrieben. Kurz vor seinem Tode konnte er 2003 sein Lebenswerk „Kompendium der Lerchen – Alle Lerchen dieser Erde“ noch beenden. Zeitlebens grämte er sich immer wieder, teils auch belustigt, darüber, dass er mit dem einen Buch über das Rotkehlchen viel mehr Menschen erreichte als mit seinen langwierigen Ausarbeitungen über die schlichten, unauffälligen und daher den meisten Menschen viel weniger bekannten Feld-, Hauben-, Heide-, Ohren- und unzähligen anderen Lerchenarten. „Die meisten Menschen wissen nicht den Unterschied zwischen „einer Lerche“ und „einer Lärche“, von der eine sehr große und schöne meinen Garten beschattet“, meinte er dann.

In diesem Garten des „Hauses Sorgenfrei“ hielt Rudolf Pätzold in großen Käfigen immer wieder die Vogelarten, über die er schrieb, um deren Wesen und Biologie möglichst genau zu erkunden. Vor allem war er jedoch in der Natur unterwegs, um Vögel zu beobachten und zu fotografieren. Während er aber solchen exotischen Lerchenarten wie Balkanohrenlerche und Wüstenläuferlerche bis in die Gebirge Bulgariens und in die Sahara folgen musste, konnte er seine „wilden“ Rotkehlchen zu Hause und in den Wäldern der Umgebung beobachten: „Es gibt keinen europäischen Vogel, der dem Menschen ohne Gewöhnung oder Zähmung in freier Natur so nahe kommt und ihn dabei ansieht. … Nicht selten erlebt der Gartenfreund, dass er beim Umgraben ein Rotkehlchen vor den Spaten lockt, das sich für die freigelegten Gliedertiere interessiert. … Die Größen der Reviere liegen in Mitteleuropa bei 0,7 ha. Das kleinste Revier stellte ich in meinem Gartenland mit 0,24 ha fest, das größte in der Dresdner Heide bei 1,0 ha.“ Mit „Revier“ bezeichnet der Ornithologe den Raum, den ein Singvogelpaar zur Brutzeit benötigt, um seine Brut aufzuziehen und den es gegen andere Singvögel der gleichen Art verteidigt. Rudolf Pätzolds besonderes Interesse galt der Brutbiologie der Singvögel, vom Beginn der Gesangsperiode (zur Revierbildung) bis zur erfolgreichen Aufzucht der zweiten Brut. So wurden viele Fakten zur Brutbiologie des Rotkehlchens in Radebeul und Dresden von ihm erforscht. „Das Lied des Rotkehlchens ist viel weniger bekannt als der Vogel, wohl deshalb, weil tagsüber sein Gesang im Chor der übrigen Sänger untergeht. Obwohl er sehr speziell ist und im Original mit anderen Vogelgesängen nicht verwechselt werden kann, prägt er sich dem Anfänger in der Vogelstimmenkunde nicht so leicht ein. Die rhythmisch betonteren Strophen von Zilpzalp, Buchfink, Goldammer oder Singdrossel werden von den meisten Teilnehmern vogelkundlicher Exkursionen viel schneller aufgenommen“. Der Gesang des Rotkehlchens startet mit einer Reihe hoher, feiner Töne und endet in einer Folge „tröpfelnder“, „perlender“ Elemente. Das klingt zuweilen etwas traurig oder wehmütig und ist – wenn auch seltener als im Frühling – auch im Herbst, Winter sowie nachts zu hören. Rudolf Pätzold und andere Ornithologen meinen, dass Beethovens Pastorale in der „Szene am Bach“ ein Motiv enthält, das dem Rotkehlchenlied abgelauscht sein könnte. Rudolf Pätzold stellte des Weiteren fest, dass den stärksten Einfluss auf das Gesangsvolumen (= Intensität + Umfang) das Dämmerungslicht am Morgen und am Abend ausübt. Das Rotkehlchen gehört deshalb mit Amsel, Singdrossel, Haus- und Gartenrotschwanz zur Gruppe der frühen (morgens) bzw. späten Dämmerungssänger. „Stark beeindruckend wirkte der Gesang, als zur totalen Sonnenfinsternis am 30.6.1954 die Dämmerung plötzlich in Tagesmitte hereinbrach und gleichzeitig die Rotkehlchen des Pillnitzer Schlossparkes bei Dresden ihr Gesangsmaximum entfalteten, das anhielt, bis die Sonne wieder uneingeschränkt schien.“

Genau wie kaum ein zweiter deutscher Ornithologe beobachtete Rudolf Pätzold die alljährliche Bildung und den Zusammenhalt der Paare des eigentlich eher ungeselligen und einzelgängerischen Rotkehlchens. „Der Phase der Paarbildung folgt gewöhnlich eine auffällig ruhigere zweite Epoche, die bis zu drei Tagen anhält. In dieser Zeit macht sich das Weibchen (♀) mit den Reviergrenzen vertraut. Das Männchen (♂) folgt ihm dabei in Abständen von 2-10 m. Überfliegt das ♀ die Grenzen, so wird es vom ♂ ins Revier zurückgeholt. In dieser Zeit singt das ♂ immer nur leise, ein Beweis, dass der laute Gesang vor der Paarbildung dem ♀ anzeigen soll, wo noch ein unverpaartes ♂ zu finden ist. Einige Fälle sind registriert, in denen das ♀ unmittelbar nach der Paarbildung wieder verschwand. Es folgt eine „Verlobungszeit“, in der die Partner sich gegenseitig fast ignorieren und in der das ♂ allmählich wieder zum lauten Gesang übergeht. Dass sich die Vögel dennoch als Paar fühlen, wird nur durch die Verteidigung des gleichen Reviers deutlich und dadurch, dass sie sich gegenseitig nicht befehden.“ Jedoch verlassen während der „Verlobungszeit“ schon 10 bis 20 % der ♀ das Revier und damit ihr Männchen. Rotkehlchen paaren sich gewöhnlich nicht für das ganze Leben, sondern nur für eine Brutsaison. „Wenn das Buschwindröschen blüht, beginnt das Rotkehlchen bei uns mit dem Nestbau. Dieser Zeitpunkt liegt im Dresdner Raum je nach Witterung und Höhenlage zwischen dem 5. und 20. April, durchschnittlich um den 16. dieses Monats. … Im Dresdner Raum wird das erste Ei in normalen Jahren um den 21. April gelegt und das volle Gelege ist entsprechend etwa am 26. dieses Monats zu finden. Das früheste volle Gelege errechnete ich 1974 um den 16. April bei einem Nest an den Radebeuler Weinberghängen bei Dresden. Späte Gelege der ersten Brut infolge ungünstiger Witterung sind hier noch bis Mitte Mai zu beobachten. In normalen Jahren handelt es sich dabei um Nachgelege. … Das Schlüpfen erfolgt im Dresdner Raum um den 10. Mai, in günstigen Jahren am 1.5 und nach langen Wintern noch bin zum 25. dieses Monats. Normalerweise sind zu diesem Zeitpunkt die jungen Amseln gerade flugfähig und der Löwenzahn steht fast in voller Blüte. Wie die meisten Singvögel, so schlüpfen auch die Rotkehlchen in der Mehrzahl in den Morgenstunden, gewöhnlich zwischen 5 und 9 Uhr.… In der Regel werden 2 Gelege im Jahr erbrütet, wobei die Eiablage für die zweite Brut etwa 55 bis 70 Tage nach der ersten erfolgt; im Dresdner Raum also Ende Juni bis Anfang Juli. Doch sind Augustbruten nicht sehr selten. Oft brütet das ? bereits wieder, wenn das ? noch die Jungen der ersten Brut füttert.“ Ob diese phänologischen Daten und Beziehungen, die Rudolf Pätzold vor fast einem halben Jahrhundert zusammenstellte, in der heutigen Zeit noch zutreffen?

Rotkehlchen sind in Deutschland sogenannte Teilzieher. Einige Vögel bleiben das gesamte Jahr über in unseren Breiten, andere ziehen kurze Strecken in wärmere Gefilde, weitere überwintern im Mittelmeerraum. Von den in Mitteleuropa verbleibenden Rotkehlchen sterben in normalen Wintern fast die Hälfte, in strengen Wintern bis zu 80 % und in außergewöhnlich harten Winterperioden kommen sogar fast alle zu Tode. Doch auch für die Zugvögel unter den Rotkehlchen lauern im südeuropäischen Winterquartier viele Gefahren. Schätzungen für Europa reichen bis zu über 100 Millionen Vögeln, die in Netzen, Fallen oder Käfigen den Tod finden oder geschossen werden. Das Rotkehlchen zählt dabei zu den häufigsten Opfern. So werden allein in Italien jedes Jahr zehntausende Rotkehlchen für den Kochtopf gefangen. Singvögel sind im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und Nordafrika die Hauptbeute von Jägern und Vogelfängern. Manche Arten sind dabei fast überall jagdbar, dazu zählen neben Staren und Feldlerchen vor allem Drosseln wie Amsel, Sing-, Rot- und Wacholderdrosseln. Drosseln und Lerchen werden auch illegal mit Netzen gefangen, um sie als lebende Lockvögel bei der Jagd einzusetzen. Das Geschäft der legalen Jäger und der Wilderer hat sich leider in den vergangenen Jahrzehnten verändert und kommerzialisiert. Während früher viele für eine Mahlzeit im eigenen Haus auf die Jagd gingen und dies eine „alte Tradition“ war, verkaufen viele ihren Fang jetzt an Restaurants und an Vogelhändler.

Was kann man nun für den Schutz des Rotkehlchens und anderer Singvogel tun? Eine gute Möglichkeit ist natürlich die Mitarbeit oder zumindest Mitgliedschaft in einem Vogel- bzw. Umweltschutzverband. Verzichten Sie, wenn irgendwie möglich, auf die Haltung von Katzen, denn ein Großteil der Beute von Hauskatzen besteht aus boden- oder buschbrütenden Singvögeln wie dem Rotkehlchen. Schlecht ist auch ein zu intensiv gepflegter Garten mit asphaltierten Wegen und dem Einsatz von Insektiziden. In einem etwas unaufgeräumten, strukturreichen Garten fühlen sich Rotkehlchen wohl. Pflanzen Sie dichte Hecken oder vogelfreundliche Gehölze und lassen Sie den Efeu an der Hauswand wachsen, um diese hübschen Singvögeln einen Brutplatz zu bieten.

Quellen:

Pätzold, R. (1979): Das Rotkehlchen Erithacus rubecula. Die Neue Brehm-Bücherei 520. – A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt

www.komitee.de

www.nabu.de

Dr. Jan Schimkat / Naturschutzbund Deutschland

Reif für die Insel?

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:03

Ich weiß nicht, verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ob Sie gerade jetzt „reif für die Insel“ sind. Ich glaube vielmehr, alle haben nach der langen Stillhaltezeit Lust auf Urlaub und denken da vielleicht an eine der Inseln Hiddensee, Sylt oder Mallorca.

Aber man kann es auch viel näher haben zu einer Insel als Halbtagsausflug – ich meine die Gauernitzer Insel an der Elbe. Hier möchte ich erst mal klarstellen, dass der Begriff Insel nur zeitweise zutreffend ist, früher, also vor 1879, war es immer eine Insel gewesen. Von 1877 bis 79 wurde am rechten Elbufer und dem östlichen Ende der Insel ein Damm mit einer Abdeckung aus Sandsteinstücken gebaut, seit dem müsste man, mal abgesehen von Hochwasser, eigentlich von einer Halbinsel sprechen, was aber keiner tut. Der Damm diente sowohl zur Regulierung der Elbe aber auch zur früheren Bewirtschaftung der Insel. Die Gauernitzer Insel steht unter Naturschutz

Warum wurde diese Insel nahe am Dorf Kötitz (heute Ortsteil von Coswig) aber nicht Kötitzer Insel genannt, sondern mit Gauernitz ein Namensgeber vom linken Elbufer bemüht? Das hängt mit den historischen Besitzverhältnissen der Insel zusammen, denn die Insel gehörte seit alter Zeit dem Rittergut, bzw. dem Schloß Gauernitz, also den Herren und Damen von Ziegler, von Pflugk, von Miltitz und von Zinzendorf ua.

In diesem Elbabschnitt gab es früher sogar mal drei Inseln. Die beiden kleineren verschwanden im Rahmen der Flußregulierung von 1860, während die größte Insel, die Gauernitzer, bestehen blieb. Diese ist etwa 800m lang und hat eine Fläche von 6,5 ha. Sie ist zum überwiegenden Teil mit Hochwald (verwilderter Park) bestanden, im östlichen Teil dominiert dagegen eine Buschzone. Heute ist diese Insel, wie die Pillnitzer Elbinsel, als Naturschutzgebiet ausgewiesen; Ziel ist die Unterschutzstellung eines Auenwaldes; man könnte von Urwald sprechen, wo die Forstwirtschaft nicht regelnd eingreift. Wir finden hier Exemplare von Schwarzpappel, Winterlinde, Berg- und Spitzahorn, Flatter-, Berg- und Feldulme und Traubenkirsche. Zugleich spielt der Vogelschutz im Bereich der Insel eine Rolle. Ich sah viele Kormorane und ein paar Reiher. Es sollen auch schon Biber hier gesehen worden sein. Und ich weiß, dass eine Zunahme der Waschbären für die Insel ein Problem werden könnte.

Ich hatte immer gedacht, dass man die Insel gar nicht betreten darf und im Prinzip stimmt das auch. Ein gut informierter Bekannter aus Coswig erklärte mir aber, man könne die Gauernitzer Insel zu bestimmten Zeiten (außerhalb der Brutzeiten der Vögel) und wenn man sich in die Stille, die meist auf der Insel herrscht, einfügen kann, auch betreten. Im Allgemeinen darf man Naturschutzgebiete nur auf vorhandenen Wegen begehen, aber die Wege einer alten Parkgestaltung befinden sich auf der Kerninsel. Mich interessierte vor allem ein einsames Denkmal, das in der Inselmitte zu finden sei. In der Tagespresse hatte ich gelesen, dass dieser Sandsteinzylinder mit einer Inschrift aus dem 18. Jh. restauriert worden sei. Einen direkten Weg dahin gibt es nicht, die alten Schneisen sind durch Samenanflug zugewachsen. Ich weiß jetzt, dass feste

Wanderschuhe besser gewesen wären und dass ich die Sonntagsklamotten getrost hätte zuhause lassen können. Aber die Entdeckertour hat einen speziellen Reiz, ich fühlte mich ein bisschen so, wie sich Alexander von Humboldt auf seiner Südamerikareise bewegt haben muss! Dann kam ich schließlich am Denkstein an und hatte noch genug Licht, um ein paar Fotos zu machen. Aber wer kam eigentlich auf die Idee, hier einen Park anzulegen, wusste derjenige denn nicht, daß der Park jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt sein würde? Durch Heirat mit Johanne Magdalene von Miltitz kam 1707 Graf Otto Christian von Zinzendorf (aus dem Herrnhuter Zinzendorfgeschlecht) nach Gauernitz. Sie gestalteten den Schlosspark um und das Rittergut widmete sich unter ihrer Regie verstärkt dem Obstanbau. Aber erst eine spätere Generation dieser Familie, Graf Friedrich August von Zinzendorf und seine Frau Luise Sophia Johanne, geb. von Bylandt nahmen sich vor, die zu ihrem Besitz gehörende Insel zu gestalten, denn sie war vom Schloss Gauernitz aus immer zu sehen. Die langgestreckte Insel erhielt 1781 acht vom Zentrum strahlenförmig ausgehende, unterschiedlich lange Alleen, die durch Lindenbäume gesäumt wurden. Jede der Alleen war so ausgerichtet, dass Blickbeziehungen zu Schlössern und Kirchen der Umgebung bestanden haben sollen – so außer zum Schloss Gauernitz zum Schloss Scharfenberg und angeblich sogar zum Schloss Wackerbarths Ruhe. Im Zentrum befand sich ein runder Platz mit dem Denkstein in der Mitte und rundum ein paar steinerne Bänke und Tische, letztere sind, durch Überschwemmungen und wohl auch durch Vandalismus, aber ganz verschwunden. Der Denkstein, der an die Verdienste der Luise Sophia Johanne von Zinzendorf

erinnert, hat eine aufgesetzte Vase oder Urne, aber ein Grab hat es hier auf der Insel nie gegeben. Diese Situation war um 1920 noch komplett erhalten, wie eine Fotografie aus der Zeit verdeutlicht (Danke an das Stadtmuseum Coswig für die Erlaubnis das Bild in V&R verwenden zu dürfen). Die Idee dieser Gestaltung würde ich dem Zeitalter der Empfindsamkeit zurechnen und läßt m.E. Vergleiche zum Park im Seifersdorfer Tal zu. Zuerst war die Planung korrekt umgesetzt worden, aber man rechnete allmählich mit veränderten Bildern, weil man um die verändernde Kraft der Elbe wusste. Dass auf der Insel das Wachsen und Vergehen der Natur überlassen bleibt und die alte Parkgestaltung, also die alten Alleen, eben von dieser Natur zunehmend negiert wird, lässt den Naturschützern und den Denkmalschützern diverse Spielräume ihre unterschiedlichen Argumente auszutauschen, bzw. auch zu streiten.

Der heutige Zustand lässt aber kaum romantische Gedanken aufkommen, wenn man das von den letzten Überschwemmungen liegen gebliebene Schwemmgut – alte Bretter, halbe Zaunfelder, Glas- und Plasteflaschen und vieles mehr – sieht. Aber vielleicht würde ja eine Beräumungsaktion die Vogelwelt stören?

Mein Artikel soll mit ein paar Infos zum Wesen der Insel und ihrer Geschichte und zur besseren Kenntnis beitragen, weniger aber als Aufforderung verstanden werden, die Insel zu begehen!

Dietrich Lohse

Quellen: „Landkreis Meißen – seine Städte und Dörfer“, Günter Neumann,

Kreissparkasse Meißen, 1998

„Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen“, Jahrbuch 2013

Nora Kindermann, Schloß und Park Gauernitz

Galerie Himmlisch in Meißen

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:02

Vor 2 Jahren öffnete im Herzen von Meißen die Galerie Himmlisch ihre Pforten. Es ist eine Produzentengalerie der Künstlerin und Schriftstellerin Christina Koenig, in der Engel- und Gefäßunikate, Kinderbücher, Kunstkalender, Ikonen der Ikonenschreiberin Carola Mai, und eine feine Auswahl geschnitzter Repliken historischer Madonnen ausgestellt und zum Kauf angeboten werden. Koenig ist seit ihrer Kindheit beeindruckt von Madonnen. Faszinierend findet sie heutzutage vor allem, dass auch die vorchristlich verehrten Muttergöttinen in ihnen Ausdruck finden.

Es herrscht eine schöne und ruhige Atmosphäre in der Galerie Himmlisch, ein Ineinandergreifen von Formen und Farben, das zum Verweilen einlädt. Der pure gebrannte Ton der zum Teil großen Engel und die in alter Tradition mit natürlichen Pigmenten, Ei und Bier gemalten Ikonen lassen die Augen reisen und immer wieder innehalten. Beeindruckend sind auch die kunstvollen kalligraphischen Werke des Kalligraphen und Buchgestalters Heinz Hellmis (1935-2014), die Gedichte von Koenig schriftkünstlerisch umsetzen. Die Kalligraphien können, in Reaktion auf die vielen Anfragen, nun endlich auch als Kunstdruck erworben werden.

Ikonenmalerin Carola Mai ist über die Porzellanmalerei zum Malen (eigentlich heißt es ja Schreiben) von Ikonen gekommen. Ihre Ausbildung machte sie an der Porzellanmanufaktur Meißen, weitere LehrerInnen waren namhafte IkonenschreiberInnen im In- und Ausland. Die Symbolik der Ikonen fokussiert ihrer Meinung nach zentrale Aussagen des Christentums. Ikonen erschließen sich ohne Worte, strahlen Ruhe aus und ermöglichen dem Geist sich zu sammeln, so Mai.

Christina Koenig hat Kommunikation und Film an der Hochschule der Künste Berlin und der UFF in Rio de Janeiro studiert, Drehbücher für das ZDF und die Sesamstraße geschrieben, (prämierte) Kurzfilme und Hörspiele realisiert und viele Kinderbücher veröffentlicht. Lesungen, Workshops und Weiterbildungen für Kinder und Erwachsene gehörten von Anfang an dazu. Vor etwa fünfzehn Jahren rückte eine andere Facette in den Mittelpunkt ihres Schaffens: Das Modellieren in Ton. Koenigs erstes Keramikatelier stand in Rheinsberg Mark, Brandenburg, wo sie über zwanzig Jahre lebte. Engel wurden ihr zentrales Thema und sind es heute noch. Kurz vor der Eröffnung ihrer Galerie konnte man Engelfiguren von Koenig zusammen mit Ikonen von Mai in einer großen Ausstellung in der Kreuzkirche zu Dresden betrachten. Der Transport der zum Teil großen Figuren ließ mich immer wieder bibbern, erinnert sich Koenig. Nun können sie auch unabhängig von Ausstellungen in der Galerie Himmlisch betrachtet werden. Mit ihren Engelfiguren möchte Koenig ausdrücken, dass wir Menschen eine Mischung aus Materie und Geist sind, und liebende „Engelkraft“ in uns allen wohnt. Daher auch ihr thematisches Dach: „Der Engel in Dir“. Koenig selbst gehört keiner Konfession mehr an. Die religiöse Essenz ist in ihren Augen eine spirituelle, die in allen Religionen und vielen philosophischen Systemen zu finden sei. Daher wird im September bereits zum dritten Mal ein Interreligiöses Treffen in der Galerie Himmlisch stattfinden, wo Menschen unterschiedlicher religiöser oder philosophischer Ausrichtungen auf Augenhöhe Fragen der Zeit reflektieren und gemeinsam nach Antworten suchen. Wer Interesse hat teilzunehmen, kann sich gerne melden.

Um die Galerie noch facettenreicher und lebendiger zu gestalten, möchte die Galeristin weitere KünstlerInnen einladen, auszustellen und/oder eigene Kurse anzubieten. Denn auch Kreativkurse finden in der Galerie statt. In entspannter freudvoller Atmosphäre finden Erwachsene wie Kinder Anregungen und Handwerkszeug für den eigenen kreativen Ausdruck, der ihren Alltag bereichert und dem eigenen Innenleben zuwenden lässt. Sobald die Ampeln wieder auf Grün schalten, starten neue Kurse Zeichnen und Aquarell-Malen und ein weiterer Schreibkurs für Erwachsene, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich:

Christina Koenig

Adresse: Galerie Himmlisch, Görnische Gasse Ecke Jüdenbergstraße (5 Min. Fußweg vom Bhf. Altstadt).

Öffnungszeiten Galerie: Mi., Fr., Sa., 13-18 Uhr (Febr. Bis Dez.), und nach Vereinbarung.

Weitere Infos und Kontakt: www.koenigin-christina.de, Christina.Koenig@t-online.de, T: 03521-4766776

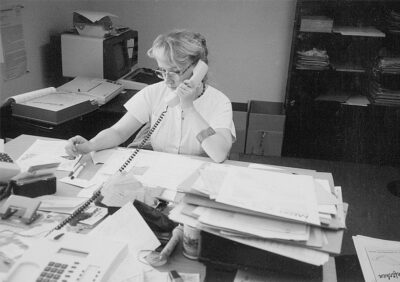

Stilles Finale im Radebeuler Festbüro

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:01

Cornelia Bielig verließ die Schaltzentrale (Teil 2)

Wenn dieser Beitrag in der Mai-Ausgabe von „Vorschau und Rückblick“ erscheint, hat Cornelia Bielig, die Cheforganisatorin der Radebeuler Stadtfeste, die Schaltzentrale bereits verlassen. Das Abschiedsprozedere unter Pandemiebedingungen ist Geschichte. Es verlief fast wie immer.

Der Oberbürgermeister kam persönlich ins Kulturamt, würdigte die Verdienste der ausscheidenden Arbeitnehmerin, sprach seinen Dank aus, überreichte ein kleines Präsent und wünschte ihr den wohlverdienten Ruhestand. Die Stellenausschreibung für einen potenziell nachfolgenden Sachgebietsleiter „Feste und Märkte“ (w/m/d) ist abgeschlossen. Eben alles wie fast immer und völlig korrekt. Auf jeden Abschied folgt ein Neubeginn.

Doch etwas war diesmal anders. Eines der Abschiedsgeschenke hatte es in sich. Das war ein kleines Buch mit emotionalen und auch humorvollen Erinnerungen, aufgeschrieben von Menschen, die mit Cornelia Bielig im Verlaufe von drei Jahrzehnten zusammengearbeitet hatten. Aber darauf werde ich später eingehen.

Zunächst will ich dort anknüpfen, wo der erste Teil meines Beitrages endet. Zwei, damals noch junge Frauen im Alter von 36 und 39 Jahren, Angestellte der Radebeuler Stadtverwaltung, hatten sich 1991 in den Kopf gesetzt, auf dem Dorfanger von

Altkötzschenbroda ein „echtes“ Herbst- und Weinfest mit „lokalem Bezug und kulturellem Anspruch“ zu organisieren. Die Bürokratie war unmittelbar nach dem gesellschaftlichen Umbruch mit sich selbst beschäftigt und die Vorgesetzten, durchweg engagierte Seiteneinsteiger, zeigten sich sehr aufgeschlossen. Eine gute Zeit für die Kultur, um Neues zu erproben. Doch die Theorie war das eine und die Praxis das andere. In Altkötzschenbroda herrschte Agonie. Die meisten Anwohner lebten in sanierungsbedürftigen Gehöften. Daumendicke Risse durchzogen die grauen Fassaden und die Plumpsklos waren über den Hof zu erreichen. Die ursprünglichen Abrisspläne aus DDR-Zeiten waren zwar vom Tisch, doch keiner wusste, wie es weitergehen soll. Hinzu kam, dass einstige Bräuche und Festtraditionen völlig in Vergessenheit geraten waren. Eine Vogelwiese hatte schon lange nicht mehr stattgefunden. Ja selbst die Winzer zeigten kaum Interesse. Und so bedurfte es großer Überzeugungskraft, damit der Funke übersprang. Verbündete der ersten Stunde waren u. a. der alteingesessene Bauer Karl Reiche, der Kopiershop-Betreiber Christian Schwarze, der Pfarrer Eberhard Gehrt von der Friedenskirchgemeinde, die Kötzschenbrodaer Neubürgerin und Betreiberin der alternativen “Schaenke zum Schuh“ Heidi Jackley sowie die langjährige Vorsitzende des Dresdner Schaustellerverbandes Hannelore Bachmann, liebevoll „Scooter Hanni“ genannt.

Überraschendes bot Altkötzschenbrodas Unterwelt. Ein erster Keller (Altkötzschenbroda 48) wurde kurzerhand beräumt, zum Weinkeller umfunktioniert und „Schwarzes Tonne“ getauft. Am 27. September 1991 war es schließlich soweit. Die herbstlich geschmückten Höfe öffneten sich. Das morbide Ambiente bildete einen aufreizenden Kontrast. Weinkönigin und Bacchus fuhren in der Kutsche vor, dahinter ihr närrisches Gefolge und die ersten neugierigen Besucher. Auf dem Kirchvorplatz stach der Bürgermeister ein Weinfass an und die 10-Meter-Riesenwurst wurde aufgeschnitten. Mit dem Weinfestlogo, das die Bauernhöfe von Altkötzschenbroda zwischen Kirchturm und Riesenrad zeigt, hatte Frank Hruschka (Erinnerungen an Frank Hruschka, 1961-2019, VUR 09/2020) ein schönes Symbol geschaffen, welches seitdem die Weinfestgläser ziert. Geboten wurde trotz der kurzen Vorbereitungszeit und des knappen Budgets ein vielfältiges Programm. Mit dabei waren Zirkus Luft, der Liedermacher Gerhard Gundermann, Schauhandwerker, Straßenmusiker, Stelzenläufer, Händler, Vereine und viele mehr. Gezeigt wurden Kunstinstallationen und Ausstellungen. Am Sonntag fuhren Kremser zur Puppentheatersammlung, wo zeitgleich die Radebeuler Kasperiade stattfand. Die Tombola gestaltete sich jedoch als Flop. Auch das bei einem Fest so viel Müll anfällt, hatten wir nicht bedacht. Und so zogen wir zu dritt (Conny, Frank und ich) mit Kisten und Kästen los, um in sonntäglicher Morgenstunde das Veranstaltungsgelände per Hand zu säubern. Dennoch war das Fest ein Erfolg, wurden doch an den drei Tagen 10.000 Besucher gezählt.

Dass mit dem Herbst- und Weinfest für Altkötzschenbroda ab 1991 eine neue Zeitrechnung begann, ist keine Übertreibung. Nach der Einweihung des ersten sanierten Gebäudes im Jahr 1993 (heute Heimatstube) ging es Schlag auf Schlag. Es war ein beglückendes Gefühl zu erleben, wie sich Altkötzschenbroda veränderte und schließlich zu einer überregional beliebten Flaniermeile entwickelte. Auch dem Privatinvestor Dr. Christian Dross hatte das Herbst- und Weinfest Inspiration geboten. Sein außerordentliches Engagement sollte für das Sanierungsgebiet zum Glücksfall werden.

Festauswertung vorm Bauwagen auf den Elbwiesen nach dem Herbst- und Weinfest 1992 v.l.n.r.: Marion Olbrich, Cornelia Bielig, Frank Hruschka, Karin Gerhardt, Andreas Klipphahn, Helmut Raeder Foto: Privatarchiv

Auf die Frage, welche Ereignisse für Cornelia Bielig eine besondere Herausforderung gewesen seien, meinte sie: „Das war im Jahr 1995 die Festwoche zum 350. Jahrestag des Waffenstillstandsvertrages zwischen Schweden und Sachsen einschließlich Programm an zwei Wochenenden. Das ging an die Grenzen der physischen Belastbarkeit.“ Ein bereichernder neuer Akzent wurde 1996 mit dem Internationalen Wandertheaterfestival gesetzt. Wenngleich die Verantwortung für die inhaltliche Programmgestaltung beim Künstlerischen Leiter Helmut Raeder lag, so war der zusätzliche organisatorische Aufwand immens. Eine Ausnahmesituation herrschte durch die Flut im August 2002. Das Wasser stand in den Kellern und im Erdgeschoss der frisch sanierten Häuser. Auf dem Dorfanger fuhren Schlauchbote. Doch die Anwohner ließen sich nicht entmutigen und unternahmen alles, damit das Herbst- und Weinfest stattfinden konnte. Die größte Zäsur erfolgte jedoch im Jahr 2020. Das 30. Herbst- und Weinfest sollte gebührend gefeiert werden. Dann machte die Coronapandemie einen dicken Strich durch die Planung.

Herbert Graedtke als Bacchus mit Weinkönigin Michaela Tutschke, Herbst- und Weinfest 2014 Foto: K. (Gerhardt) Baum

Während Cornelia Bielig in all den Jahren für die Besucher mehr oder weniger unsichtbar hinter den Festkulissen die Fäden spannte und zusammenhielt, stand der Volksschauspieler Herbert Graedtke als Kommunikator in der Öffentlichkeit. So schlüpfte er jeweils am Freitag zum Auftakt des Herbst- und Weinfestes in die Rolle des lebensprallen Bacchus, umrahmt von jungen schönen Weinköniginnen und Weinprinzessinnen. Am Sonnabend und Sonntag führte er dann als fachkundiger Kellermeister durchs Programm. Herbert Graedtke war es auch, der unmittelbar nach dem 1. Herbst- und Weinfest an die Tür des Radebeuler Kulturamtes klopfte und von einem Sternritt schwärmte, der aus Anlass des 150. Geburtstages von Karl May stattfinden sollte. Eingebunden waren die Karl-May-Spielstätten Bad Segeberg, Werder und Rathen. Eine Zwischenstation war in Radebeul, der Heimatstadt des Schriftstellers, am Karl-May-Museum vorgesehen. Cornelia Bielig schlug vor, darüber hinaus ein Fest zu feiern. Doch dafür wurde Geld benötigt. Viel Geld. Dem frisch „gebackenen“ Leiter des Amtes für Bildung und Kultur, Dr. Dieter Schubert, gelang es, die Stadträte zu überzeugen (Erinnerungen an Dr. Dieter Schubert, 1940-2012, VUR 06/2012). Eine neue Festidee war geboren. Doch wer sollte diese in die Tat umsetzen? Auf Vermittlung von Till Wanschura wurde der Kontakt zum Berliner U. Loewe-Verlag hergestellt. Das war eine erfahrene Veranstaltungsagentur. Gemeinsam mit dem Karl-May-Museum, den Landesbühnen Sachsen und der Traditionsbahn wurde eine Konzeption entwickelt. Das Festgelände sollte durch den Lößnitzgrund, entlang des Lößnitzbaches und der Schmalspurbahn verlaufen. Das bewaldete Seitental und den ehemaligen Steinbruch plötzlich mit den Augen des Abenteuerschriftstellers Karl May zu sehen, war faszinierend. Die Westernstadt, das Sternreitercamp, der Orientbasar, das Indianerdorf, die Siedlercamps oder die Goldwäsche-Station erscheinen uns heute als Selbstverständlichkeiten, so als wären sie schon immer dagewesen. Auch für die Indianistik-, Country- und Westernszene bildet die Veranstaltung einen wichtigen Jahreshöhepunkt. Mehr als 200 Reiter nehmen jährlich am Sternritt teil. Die Karl-May-Festtage tragen sowohl zur Pflege des Karl-May-Erbes als auch zum interkulturellen Austausch und zur Verständigung zwischen Europäern und den Nachfahren verschiedener Stämme amerikanischer Ureinwohner bei.

Einen großen Anteil, dass in den Anfangsjahren bei den städtischen Großveranstaltungen alles in ein logistisches System gebracht und technisch bewältigt werden konnte, hatten Herrmann Rabe, Matthias Lüthge und Michael Hübner. Darüber hinaus müssten hier hunderte Namen stehen von Menschen, die sich durch ihr Engagement um die Radebeuler Fest- und Veranstaltungskultur verdient gemacht haben. Aber das würde diesen Beitrag sprengen. Auch über das wunderbare Fest zum 150. Geburtstag des Naturheilkundlers Friedrich Eduard Bilz, über Weihnachts-, Wochen- und Sondermärkte ließe sich noch vieles niederschreiben.

Die überregionale Relevanz der städtischen Großfeste drückt sich auch in den Besucherzahlen aus: Karl-May-Festtage 30.000, Herbst- und Weinfest 50.000, Weihnachtsmarkt 60.000!

Oftmals ging es im Kulturamt zu wie im Taubenschlag und im Sekretariat bei Annett Braun klingelten sich die Telefone heiß. „Nach dem Fest war vor dem Fest“ meint Cornelia Bielig rückblickend. Jede der Großveranstaltungen benötigte eine gründliche Vor- und Nachbereitungszeit. Kein Fest glich dem anderen. Und bei jedem Fest passierten kleine und größere Katastrophen. So erlitt ein Indianer während der Anreise einen Herzinfarkt. Verloren gingen nicht nur Schlüssel und Geldtaschen, sondern auch ein Finger und sogar ein Bein. Einmal kam der Sieger des Sternrittes auf einem Hengst zur Preisverleihung angeritten, Winnetou wiederum ritt zur Übergabe der Friedenspfeife ihm auf einer Stute entgegen. Was dann geschah, ließ die Fotografen vergessen, auf den Auslöser zu drücken. Schließlich ging alles nochmal gut. Doch für Hengste gab es fortan ein Karl-May-Fest-Verbot.

Die Katastrophe zur Loveparade 2010 in Duisburg hatte Cornelia Bielig sehr deutlich vor Augen geführt, auf welch dünnem Eis sich die Veranstalter von Großveranstaltungen bewegen. Die Verantwortung war mitunter erdrückend. Trotzdem versuchte sie, immer auf Lösungen bedacht, die Ruhe zu bewahren und ausgleichend zu wirken. Das war anstrengend und die Nerven lagen nach jedem Fest nahezu blank. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an gelungene Feste, glückliche Besucher, Programmhefte und Pressemappen sowie tausende Fotos und Videoclips.

Den vorgegebenen Kostenrahmen einzuhalten, war alljährlich ein Balanceakt, zumal sich Wetterkapriolen nicht planen lassen. Die kommerziellen Begehrlichkeiten nahmen zu. Doch der kulturelle Anspruch hatte bei „Conny“ stets Priorität. Zahlreiche Künstler prägten das ästhetische Bild der städtischen Feste. Stellvertretend seien hier César Olhagaray, Muriel Cornejo, Bärbel und Stefan Voigt, Reinhard Zabka, Dorothee Kuhbandner, Peter PIT Müller, Frank Hruschka sowie André Wirsig genannt.

Für seine Verdienste um die künstlerische Leitung der Karl-May Festtage und des Internationalen Wandertheaterfestivals wurde an Helmut Raeder 2011 der Radebeuler Kunstpreis verliehen. Ihn selbst machte das etwas verlegen, hatte doch hinter ihm über all die Jahre ein innovatives Team gestanden mit Cornelia Bielig an der Spitze. Sie war die Mittlerin zwischen Ämtern, Fördermittelgebern, Politikern, Vereinen, Künstlern, Vertretern unterschiedlicher Kulturen, Händlern, Winzern, Reiseveranstaltern, der Feuerwehr, dem Sicherheitsdienst, den Wiesenbesitzern, Anwohnern, Helfern, Sponsoren, Besuchern …

Zur Verabschiedung stieß ich beim Durchblättern des Erinnerungsbuches auf eine Eintragung des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Dass „Conny“ den Mut hatte, ihn, den damals 22jährigen, als Marktleiter für das Herbst- und Weinfest sowie für die Karl-May-Festtage einzusetzen, erstaunt ihn noch heute. „Das war eine tolle Zeit, in der vieles möglich gewesen ist, was heute kaum denkbar wäre.“

Elisabeth Borsdorf schrieb: „Ich sehe mich als Kind auf diesen bunten Festen umherspringen, als Teenager tanzen, als Erwachsene trinken und feiern.“ Später als Fest-Praktikantin: „Ich höre das geistige Kernteam der Feste, Conny und Helmut, wie sie sich bei jedem Fest derart kreativ in die Haare kriegen, dass mir die Ohren abzufallen drohen. Und jedes Mal erwächst aus diesem Streit ein neues wunderbares Fest. …Und ich höre am Ende eines jeden Festes die Steine, die von den Herzen fallen, weil sich doch wieder alles gefügt hat, die direkte oder indirekte Dankbarkeit, dass eben doch jede und jeder genau am richtigen Platz ist. Und Conny, wer wird nun mit Helmut streiten?“

Puppenbühne auf dem Kirchvorplatz, Weihnachtsmarkt »Lichterglanz und Budenzauber« 2014 Foto: K. (Gerhardt) Baum

Übrigens, ein aus heutiger Sicht anerkanntes Studium hat Cornelia Bielig schließlich von 1998 bis 2003 berufsbegleitend an der Verwaltungsfachschule Meißen absolviert. Danach durfte sie sich Diplom-Kulturmanagerin nennen. Den Praxistest hatte sie da schon längst bestanden.

Und was wird nun anders im Ruhestand? Verändern wird sich vor allem der Rhythmus. Denn über all die Jahre mussten sich das Familienleben und die Urlaubsplanung dem Jahreszyklus der städtischen Feste unterordnen. Für den Ehemann, die Kinder und Enkel ist nun mehr Zeit und mit dem Wohnmobil wird es – hoffentlich schon bald – auf Reisen gehen.

Karin (Gerhardt) Baum

Editorial 5-21

Sa., 1. Mai. 2021 – 00:00

Editorial Mai 2021

Es ist schon auffällig: um mich herum erhöht sich das Konfliktpotential, gefühlt exponentiell.

Streit unter Freunden, Streit im Arbeitsumfeld, Streit im Freizeitteam,Trennungsabsichten bei jungen Familien, Konflikte mit Verwandten u.s.w.

Ist das alles Corona geschuldet? Sicher, bei manchen liegen die Nerven blank, wie durch Homeoffice, wiederholte Schul- und Kindergartenschließungen oder Existenzängste.

Dennoch, mir kommt jetzt häufiger in den Sinn, ob nicht ein gering entwickeltes Vermögen zur Konfliktbewältigung weit mehr verbreitet ist als gedacht.

Ich hatte eine Kollegin, die über viele Jahre bei der Telefonseelsorge ehrenamtlich mitgearbeitet hat. Diese Aufgabe setzte eine ausreichende Schulung durch professionelle Seelsorger voraus. Ich war neugierig genug einiges darüber erfahren zu wollen und meine Kollegin gab mir bereitwillig Auskunft. Sie erklärte mir, warum Ich-Botschaften wichtig sind, der Konfliktpartner durch Schuldzuweisungen nicht in die Enge getrieben werden sollte, klare Ansagen notwendig sind, damit das Gegenüber weiß, was von ihm erwartet wird.

Während meiner Zeit in der Behörde des BStU (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) habe ich dann in vielen Gesprächen mit unseren Besuchern auf solche Grundregeln geachtet. Und das ging wirklich sehr gut.

Was will ich damit sagen? Hilfreich ist es für das friedliche Miteinander, mindestens ein paar psychologische Grundkenntnisse und Kenntnisse über eine gute Kommunikation zu haben.Und diese bekommt man nicht automatisch in der Familie oder auf der Arbeit, und auch nicht auf einer Demo. Gut wäre, wenn das bereits Kindern vielleicht mal in den Schulen, wenn sie dann wieder durchweg geöffnet sind, beigebracht wird. Über Lehrplankürzungen macht man sich berechtigt Gedanken, warum nicht auch mal über eine Lehrplanergänzung in Gesellschaftskunde zum Zweck der Konfliktbewältigung!

Das erachte ich als notwendiger denn je. Klare Ansage!

Ilona Rau

Zwölfnullvierneunzehneinundsechzig

Do., 1. Apr.. 2021 – 00:12

in memoriam JURI GAGARIN

In der Erinnerung an dich

bleibt

dein Lächeln.

Am Schluss von einhundertacht Minuten

Utopiebeginn

standen weder Könige noch Generäle,

Bauern brachten Schnaps und Brot,

fern

war das nächste Telefon.

Mutter Erde. – Ewig?

Verletzbar,

sechzig Jahre später mehr denn je

und die Welt krankt an

Menschenverständlichkeiten.

Prometheus auf kerzenshop.de.

Wünsche ich mir ein Lächeln aus der Sterne

Staub?

Gerade heute ist wieder Dienstag.

Tobias Märksch